ę╦┼d╩ą┬├ė╬Š░³c(di©Żn)ĮķĮB

¤oÕa╩ą ę╦┼d╩ą╬─╬’╣┼█E ę╦┼d╩ą├¹╚╦╣╩Šė ę╦┼d╩ą▓®╬’^ 4AŠ░ģ^(q©▒) ę╦┼d╩ą╩«┤¾Š░³c(di©Żn) ╚½▓┐ ę╦┼d╩ą╠ž«a(ch©Żn) ę╦┼d╩ą├└╩│ ę╦┼d╩ąĄž├¹ŠW(w©Żng) ę╦┼d╩ą├¹╚╦ [ęŲäė(d©░ng)░µ]

101Īóę╦┼dČ„śsĘ╗

ĪĪĪĪČ„śsĘ╗Ż¼╬╗ė┌ę╦┼d╩ą╬„õŠµé(zh©©n)┼ŲśŪ┤Õ¢|Č╦,×ķŪÕŪ¼┬Ī╗╩Ą█╠žČ„ųI╩Ę┘Oų▒Č°Į©ĪŻ1983─Ļ6į┬ę╦┼d┐h╚╦├±š■Ė«╣½▓╝×ķ┐h╝ē(j©¬)╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗.╩Ę┘Oų▒(1682-1763),ūųŠ┤Žę,╠¢(h©żo)ĶFč┬,õÓĻ¢╩ąõÓ│Ūµé(zh©©n)Ž─Ūf┤Õ╚╦ĪŻŪÕ┐Ą╬§╚²╩«Š┼─Ļ(1700)▀M(j©¼n)╩┐,╩┌ÖzėæŻ¼ų„┐╝įŲ─Ž,ČĮīW(xu©”)ÅV¢|,ė║š²į¬─Ļ(1723)╔²ā╚(n©©i)ķw┤¾īW(xu©”)╩┐,Üv╚╬└¶▓┐ėę╩╠└╔Īóū¾Č╝ė∙╩ĘĪóæ¶▓┐╔ąĢ°Ą╚┬ÜŻ¼Ū¼┬Īį¬─ĻŻ©1736Ż®╚╬║■ÅV┐éČĮŻ¼║¾Üv╚╬æ¶Īó╣żĪóą╠Īó└¶ĪóČY╬Õ▓┐╔ąĢ°Ż¼Ū¼┬ĪŠ┼─ĻŻ©1794Ż®╚╬ų▒ļ`┐éČĮŻ¼╩┌╬─£Yķw┤¾īW(xu©”)╩┐╝µ└¶▓┐╔ąĢ°ĪŻŪ¼┬Ī╩«ę╗Ż©1746Ż®─Ļ╝ė╠½ūė╠½▒ŻŻ¼ūõ┘ø(z©©ng)╠½▒ŻŻ¼ųu╬─ŠĖĪŻČ„śsĘ╗š²├µ│»─ŽŻ¼▒│┤Õ├µ║ėŻ¼Į©ė┌ŪÕŪ¼┬ĪŠ┼─ĻŻ©1744Ż®Ż¼×ķ╚²ķg╦─ų∙╚²śŪ╩»┼ŲśŪŻ¼│²╦─ų∙×ķŪÓ╩»═ŌŻ¼Ųõ╦¹Š∙×ķ╗©ŹÅ╩»Ą±Ų÷Ż¼┐éĖ▀10├ūŻ¼īÆ9.80├ūĪŻ╔Žīė│»─Ž┐╠Ī░ūŽįŲ└’Ī▒Ż¼▒▒┐╠Ī░Č„śsĪ▒ĪŻ1979─Ļ5į┬ųąč«╩▄└ūō¶Ż¼śŪīėĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

102Īó└ŅÅ═(f©┤)─╣

ĪĪĪĪ└ŅÅ═(f©┤)─╣Ż¼į┌ę╦┼d╩ąą┬Į©µé(zh©©n)Ļ░┴ų┤Õ╬„║ėŅ^ś“ūį╚╗┤ÕĪŻ1983─Ļ6į┬ę╦┼d┐h╚╦├±š■Ė«╣½▓╝×ķ┐h╝ē(j©¬)╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻ└ŅÅ═(f©┤)Ż©1906Ī¬1940Ż®ę╦┼dą┬Į©Ļ░┴ų┤Õ╚╦ĪŻ1933─Ļ«ģśI(y©©)ė┌╠Kų▌├└ąg(sh©┤)īŻ┐ŲīW(xu©”)ąŻĪŻ1934─Ļį┌│Żų▌Å─╩┬Į╠ė²╣żū„Ż¼į°äō(chu©żng)▐k╔ą├└┼«ūė├└ąg(sh©┤)īW(xu©”)ąŻĪŻ1937─Ļį┌ę╦┼d╩ū┼e┐╣╚š┴xŲņĪŻ1939─Ļ╝ė╚ļųąć°(gu©«)╣▓«a(ch©Żn)³hŻ¼Üv╚╬ųą╣▓╠½£Ķ╣ż╬»╬»åTĪó╠½║■ąąäė(d©░ng)╬»åTĢ■(hu©¼)žö(c©ói)š■┐ŲķL(zh©Żng)Īóą┬╦─▄Ŗ¬Ü(d©▓)┴óČ■łF(tu©ón)Ė▒łF(tu©ón)ķL(zh©Żng)Ą╚┬ÜĪŻ1940─Ļ11į┬10╚šį┌╬õ▀M(j©¼n)Ą§ś“┼c╚š▄Ŗ╝żæ(zh©żn)ųąĀ▐╔³ĪŻ└ŅÅ═(f©┤)─╣Ąž┬į│╩ĘĮą╬Ż¼─Ž▒▒ķL(zh©Żng)26├ūŻ¼¢|╬„īÆ23.50├ūĪŻį┌─╣Ąž▒▒é╚(c©©)ų■łAą╬═┴ČšŻ¼─╣▒│ų▓░žśõöĄ(sh©┤)ųĻĪŻ─╣Ū░┴ó╗©ŹÅ╩»─╣▒«Ż¼š²ųąĻ¢╬─╬║¾w┐¼Ģ°Ż║├±ūÕėóą█└ŅÅ═(f©┤)ų«─╣ĪŻ╔Ž┐ŅŻ║ųą╚A├±ć°(gu©«)╚²╩«Č■─ĻČ¼į┬Ż¼Ž┬┐ŅŻ║┴_ųęęŃŠ┤┴óĪŻ▒«Ė▀1.68├ūŻ¼īÆ0.57ĪŻ▒«Ū░ėą╗©ŹÅ╩»╣®ū└╝░╣®ę╬Ą╚ĪŻ─╣ĄžŪ░Č╦¢|╬„ĮŪ╔ŽĖ„┴óĘĮą╬╗©ŹÅ╩»ų∙ę╗Ė∙Ż¼Ė▀1.60├ūĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

103Īóųxś“

ĪĪĪĪųxś“Ż¼į┌ę╦┼d╩ąę╦│Ūµé(zh©©n)ųxś“┤ÕĪŻ1996─Ļ11į┬ę╦┼d╩ą╚╦├±š■Ė«╣½▓╝×ķ╩ą╝ē(j©¬)╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻŽÓé„╬„ĢxĢr(sh©¬)Ļ¢┴wÉ║╔┘ų▄╠ÄŚēÉ║Å─╔ŲŻ¼╚ļ─Ž╔ĮÜó╗óäPą²Ż¼░┘ąšį┌┤╦ś“ėŁ║“Ż¼ĖąųxŲõ×ķ├±│²║”Ż¼ę“├¹┤╦ś“?y©żn)ķĪ░ųxś“Ī▒ĪŻ¼F(xi©żn)┤µ╩»ś“ŽĄ1921─ĻųžĮ©ĪŻųxś“?y©żn)ķå╬┐ū╩»╣░ś“Ż¼─Ž▒▒Ž“Ż¼─Žé?c©©)ėą╩»ļA15╝ē(j©¬)Ż¼▒▒é╚(c©©)×ķ13╝ē(j©¬)Ż¼ŪÓ╩»┼c╗©ŹÅ╩»╗ņŲ÷ĪŻś“ķL(zh©Żng)15.15├ūŻ¼ųąīÆ3.50├ūŻ¼─Ž▄óīÆ4.50├ūŻ¼▒▒▄óīÆ4.40├ūĪŻś“┐ūā¶┐ń4.50├ūŻ¼╩ĖĖ▀2.25├ūĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

104ĪóĖŻ╠’ś“

ĪĪĪĪĖŻ╠’ś“Ż¼ėųĘQĪ░¢|╩Ä┤¾ś“Ī▒Ż¼į┌ę╦┼d╩ąąņ╔ßµé(zh©©n)Ę╝Ūf┤Õ¢|Č╦Ż¼┐ń¢|Ōų║ėĪŻ1996─Ļ11į┬Ż¼ę╦┼d╩ą╚╦├±š■Ė«╣½▓╝×ķ╩ą╝ē(j©¬)╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻ2006─Ļ6į┬Ż¼ĮŁ╠K╩Ī╚╦├±š■Ė«╣½▓╝×ķ╩Ī╝ē(j©¬)╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻĖŻ╠’ś“Į©ė┌├„┤·Ż¼ŪÕ┐Ą╬§ą┴ęč─ĻŻ©1701Ż®ųžĮ©ĪŻś“Ž┬╣░╚»ā╚(n©©i)ėąś“Ńæę╗ēKĪŻĖŻ╠’ś“?y©żn)ķå╬┐ū╩»╣░ś“Ż¼¢|╬„Ž“Ż¼¢|é╚(c©©)ėą╩»ļA32╝ē(j©¬)Ż¼╬„é╚(c©©)×ķ34╝ē(j©¬)ĪŻŪÓ╩»»BŲ÷Ż¼ś“├µ╩»╝ē(j©¬)×ķŪÓ╩»║═╗©ŹÅ╩»╗ņŲ÷ĪŻś“ķL(zh©Żng)34.6├ūŻ¼ųąīÆ3.95├ūŻ¼¢|▄óīÆ4.55├ūŻ¼╬„▄óīÆ4.30├ūĪŻś“┐ūā¶┐ń7.60├ūŻ¼╩ĖĖ▀4.90├ūĪŻė╔ė┌║ė├µ▌^īÆŻ¼ś“¢|╬„ā╔▄óŠ∙Į©ėąŪÓ╩»ę²ś“Ż¼Ųõųą¢|ę²ś“ķL(zh©Żng)6.95├ūŻ¼╬„ę²ś“ķL(zh©Żng)8.50├ūĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

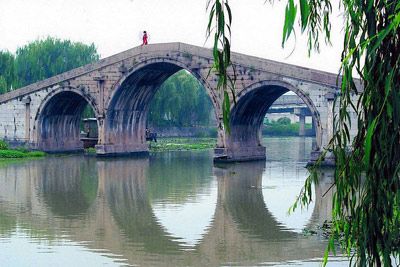

105Īó÷L╠┴ś“

ĪĪĪĪ÷L╠┴ś“Ż¼į┌ę╦┼d╩ąąņ╔ßµé(zh©©n)÷L╠┴┤ÕŻ¼ÖM┐ńńŖŻ©Ž¬Ż®ÅłŻ©õŠŻ®▀\(y©┤n)║ėų«╔ŽĪŻ1983─Ļ6į┬Ż¼ę╦┼d╩ą╚╦├±š■Ė«╣½▓╝×ķ╩ą╝ē(j©¬)╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻ2006─Ļ6į┬Ż¼ĮŁ╠K╩Ī╚╦├±š■Ė«╣½▓╝×ķ╩Ī╝ē(j©¬)╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻ÷L╠┴ś“Ż¼×ķ╚²┐ū╩»╣░ś“ĪŻ├„╝╬ŠĖ╚²╩«─ĻŻ©1551Ż®ė╔ÕX÷╦ŠĶ┘Y╩ū│½┼c└ŅĮ─╝Į©Ż¼ŪÕ┐Ą╬§Č■╩«╬Õ─ĻŻ©1686Ż®ė╔ÕX÷╦ą■īOÕXų«ÕÓŠĶ┘Yųžą▐ĪŻŪÓ╩»║═╗©ŹÅ╩»╗ņų■ĪŻś“╚½ķL(zh©Żng)52├ūŻ¼ųą┐ū╩ĖĖ▀5.4├ūŻ¼┐ńČ╚9.8├ūŻ¼ā╔┐ū╩ĖĖ▀3.8├ūŻ¼┐ńČ╚7├ūĪŻ÷L╠┴ś“┴║ĮY(ji©”)śŗ(g©░u)ć└(y©ón)├▄Ż¼įņą═├└ė^Ż¼ÜŌä▌(sh©¼)║Ļ韯¼╩Ūę╦┼d¼F(xi©żn)┤µūŅ┤¾Ą─╩»╣░ś“ĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

106ĪóĻ¢Ž¬ś“

ĪĪĪĪĻ¢Ž¬ś“Ż¼į┌ę╦┼d╩ąŚŅŽ’µé(zh©©n)║ė╬„ĮųĪŻ2003─Ļ3į┬Ż¼ę╦┼d╩ą╚╦├±š■Ė«╣½▓╝×ķ╩ą╝ē(j©¬)╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻ2006─Ļ6į┬Ż¼ĮŁ╠K╩Ī╚╦├±š■Ė«╣½▓╝×ķ╩Ī╝ē(j©¬)╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻĻ¢Ž¬ś“Į©ė┌├„╝╬ŠĖ╚²╩«ę╗─ĻŻ©1552Ż®Ż¼×ķå╬┐ū╩»┴║ś“Ż¼¢|╬„Ž“Ż©─ŽŲ½¢|30ĪŃŻ®Ż¼ś“ų„¾w×ķŪÓ╩»Ż¼ś“├µ×ķ╗©ŹÅ╩»Ų÷ų■Ż¼║╔╗©╝yÖ┌ų∙Ż¼¢|é╚(c©©)ėą╩»ļA12╝ē(j©¬)Ż¼╬„é╚(c©©)×ķ15╝ē(j©¬)ĪŻś“ķL(zh©Żng)18.20├ūŻ¼ųąīÆ2.70├ūŻ¼▄óīÆ4├ūĪŻŲ┬Č╚19ĪŃĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

107ĪóĘ÷’L(f©źng)ś“

ĪĪĪĪĘ÷’L(f©źng)ś“Ż¼į┌ę╦┼d╩ąĘ╝ś“µé(zh©©n)Ę÷’L(f©źng)└ŽĮųĪŻ1985─Ļ1į┬Ż¼ę╦┼d┐h╚╦├±š■Ė«╣½▓╝×ķ┐h╝ē(j©¬)╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻ2006─Ļ6į┬Ż¼ĮŁ╠K╩Ī╚╦├±š■Ė«╣½▓╝×ķ╩Ī╝ē(j©¬)╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻĘ÷’L(f©źng)ś“įŁ╩Ūę╗ū∙║å(ji©Żn)ęū╩»ś“Ż¼╦╬┤·ė╔║ė─ŽĘ÷’L(f©źng)╚╦Ė]╩Ž░l(f©Ī)Ųą▐Į©Ż¼╣╩├¹Ż¼├„┤·╠ņåó┴∙─ĻŻ©1626Ż®ė╔ĀŅį¬ų▄čė╚Õ│÷┘YųžĮ©ĪŻå╬┐ū╩»╣░ś“Ż¼¢|╬„Ž“Ż©¢|Ų½─Ž13ĪŃŻ®Ż¼ś“ų„¾wė├ŪÓ╩»Ż¼ś“Ö┌ė├╗©ŹÅ╩»Ų÷ų■Ż¼ś“ķL(zh©Żng)19.05├ūŻ¼ųąīÆ3.55├ū,▄óīÆ4.30├ūĪŻś“┐ūā¶┐ń5.50├ūŻ¼╩ĖĖ▀3.40├ūĪŻŲ┬Č╚16ĪŃĪŻĘ÷’L(f©źng)ś“ĮY(ji©”)śŗ(g©░u)═Ļš¹Ż¼įņą═ā×(y©Łu)├└Ż¼ś“ā╔▀ģ└ŽĮųę└╚╗▒Ż┤µų°├„ŪÕĢr(sh©¬)Ų┌Į©ų■’L(f©źng)├▓Ż¼Š▀ėąØŌė¶Ą─ĮŁ─Ž╦«Ól(xi©Īng)ąĪµé(zh©©n)╠ž╔½ĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

108Īóę╦┼dė└░▓ś“

ĪĪĪĪė└░▓ś“Ż¼╬╗ė┌ę╦┼d╩ąĖ▀ļ¾µé(zh©©n)ļ¾╬„┤Õ┘±┤Õ▒▒Č╦ĪŻ2003─Ļ3į┬Ż¼ę╦┼d╩ą╚╦├±š■Ė«╣½▓╝×ķ╩ą╝ē(j©¬)╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻ2006─Ļ6į┬Ż¼ĮŁ╠K╩Ī╚╦├±š■Ė«╣½▓╝×ķ╩Ī╝ē(j©¬)╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻė└░▓ś“Į©ė┌├„╝╬ŠĖ╩«░╦─ĻŻ©1539Ż®Ż¼×ķå╬┐ū╩»╣░ś“Ż¼¢|╬„Ž“Ż¼ŪÓ╩»Īó╗©ŹÅ╩»╗ņŲ÷Ż¼Ųõųąś“ų„¾w×ķŪÓ╩»Ż¼╠ż▓Į×ķ╗©ŹÅ╩»Ų÷ų■ĪŻś“ķL(zh©Żng)11.50├ūŻ¼ĒöīÆ2.90├ūŻ¼▄óīÆ3.40├ūĪŻś“┐ūā¶┐ń4.60├ūŻ¼╩ĖĖ▀3.10├ūĪŻŲ┬Č╚12ĪŃŻ¼¢|╬„Ė„ėą╩»ļA10╝ē(j©¬)ĪŻś“╔ŽėąŪÓ╩»Ö┌ŚUŻ¼║╔╗©╝y═¹ų∙ĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

109Īó▄·×^ś“

ĪĪĪĪ▄·×^ś“Ż¼į┌ę╦┼d╩ąą┬ŪfĮųĄ└▄·×^┤ÕĪŻ2003─Ļ3į┬Ż¼ę╦┼d╩ą╚╦├±š■Ė«╣½▓╝×ķ╩ą╝ē(j©¬)╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻ2006─Ļ6į┬Ż¼ĮŁ╠K╩Ī╚╦├±š■Ė«╣½▓╝×ķ╩Ī╝ē(j©¬)╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻ▄·×^ś“Į©ė┌├„│╔╗»─ĻķgŻ©1465Ī¬1487Ż®Ż¼1917─Ļųžą▐ĪŻś“Ž┬╣░╚»ā╚(n©©i)ėą├„│╔╗»Īó╝╬ŠĖś“ŃtŃæĖ„ę╗ēKĪŻ▄·×^ś“?y©żn)ķå╬┐ū╩»╣░ś“Ż¼ė╔ŪÓ╩»ĪóĻ¢╔Į╩»Īó╗©ŹÅ╩»╗ņŲ÷Ż¼─Ž▒▒ū▀Ž“Ż©─ŽŲ½╬?5ĪŃŻ®Ż¼─Ž▒▒Ė„ėą╩»ļA14╝ē(j©¬)ĪŻś“╚½ķL(zh©Żng)14.70├ūŻ¼ųąīÆ2.40├ūŻ¼▄óīÆ3.10├ūŻ¼Ų┬Č╚12ĪŃĪŻś“┐ūā¶┐ń5.25├ūŻ¼╩ĖĖ▀2.85├ūŻ¼─Ž▒▒ā╔Č╦└ŽĮųķL(zh©Żng)╝s░┘├ūŻ¼ę└┼f▒Ż│ųų°├„ŪÕĮ©ų■’L(f©źng)Ė±Ż¼┼c▄·×^ś“╚┌×ķę╗¾wŻ¼Łh(hu©ón)Š│╣┼śŃģf(xi©”)š{(di©żo)ĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

110Īó┤¾Ųųś“

ĪĪĪĪ┤¾Ųųś“Ż¼╬╗ė┌ę╦┼d╩ąČĪ╩±µé(zh©©n)┤¾Ųų└ŽĮų▒▒Č╦Ż¼┐ń┤¾ŲųĖ█Ż©ėųĘQśŪ×^Ė█Ż®ĪŻ2003─Ļ3į┬Ż¼ę╦┼d╩ą╚╦├±š■Ė«╣½▓╝×ķ╩ą╝ē(j©¬)╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻ2006─Ļ6į┬Ż¼ĮŁ╠K╩Ī╚╦├±š■Ė«╣½▓╝×ķ╩Ī╝ē(j©¬)╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻ┤¾Ųųś“Į©ė┌├„│╔╗»╦──ĻŻ©1468Ż®Ż¼ŪÕ┐Ą╬§╦──ĻŻ©1665Ż®ųžą▐Ż¼╣ŌŠw─Ļķgį┘ą▐Ż¼ś“╣░ā╚(n©©i)ėą├„│╔╗»ĪóŪÕ┐Ą╬§ą▐ś“▒«ŃæĖ„ę╗ēKĪŻ┤¾Ųųś“?y©żn)ķå╬┐ū╩»╣░ś“Ż¼ś“ķL(zh©Żng)27.2├ūŻ¼ųąīÆ2.7├ūŻ¼▄óīÆ3.1├ūĪŻ─Ž▒▒Ž“Ż¼─ŽŲ┬ėą╩»ļA28╝ē(j©¬)Ż¼▒▒Ų┬×ķ33╝ē(j©¬)ĪŻŪÓ╩»Īó╗©ŹÅ╩»ĪóĻ¢╔Į╩»╗ņŲ÷ĪŻŪÓ╩»═¹ų∙Ż¼ų∙Ņ^╔ŽČ╦┐╠╔Å░Ļ╝yŻ¼╗©ŹÅ╩»ķL(zh©Żng)Ślą╬ūo(h©┤)Ö┌ĪŻś“ā╔é╚(c©©)ķL(zh©Żng)ŽĄ╩»Ņ^╔Ž┐╠ĖĪĄ±╔Å╗©╝yŻ¼┐╠╣ż╩«ĘųŠ½├└ĪŻś“┐ūā¶┐ń8├ūŻ¼╩ĖĖ▀3.8├ūĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

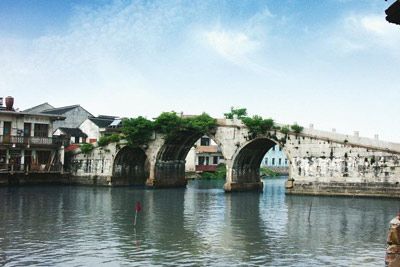

111Īó¢|é}(c©Īng)ś“

ĪĪĪĪ¢|é}(c©Īng)ś“Ż¼╬╗ė┌ę╦│ŪĮųĄ└¢|’L(f©źng)Ž’Ż©┼fĘQĪ░¢|ė“└’Ī▒Ż®Ż¼ÖM┐ńė┌┼f│Ū║ė╔ŽŻ¼1985─Ļ1į┬Ż¼ę╦┼d╩ą╚╦├±š■Ė«╣½▓╝×ķ╩ą╝ē(j©¬)╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻ2006─Ļ6į┬Ż¼ĮŁ╠K╩Ī╚╦├±š■Ė«╣½▓╝×ķ╩Ī╝ē(j©¬)╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻ¢|é}(c©Īng)ś“╩╝Į©ė┌─Ž╦╬īÜæc─Ļķg(1225Ī¬1227)Ż¼ė╔┐h╬Š┌w╚Ļ▀~░l(f©Ī)Ų┼dĮ©ĪŻ├„┤·ųžĮ©Ż¼ŪÕŽ╠žS─Ļķgųžą▐Ż¼┐╣╚šæ(zh©żn)ĀÄ(zh©źng)Ų┌ķgėųįŌ╚š┐▄ŲŲē─Ż¼┐╣æ(zh©żn)ä┘└¹║¾▓┼ą▐Å═(f©┤)ĪŻ1997─Ļę╦┼d╩ą╚╦├±š■Ė«ėųī”(du©¼)ś“├µĪóūo(h©┤)örĄ╚▀M(j©¼n)ąą┴╦š¹ą▐ĪŻ¢|é}(c©Īng)ś“ŽĄå╬┐ū╩»╣░ś“Ż¼ų„¾wĮ©ų■╚į×ķ├„┤·’L(f©źng)Ė±Ż¼ė╔╗©ŹÅ╩»ĪóŪÓ╩»╗ņ║Žśŗ(g©░u)ų■Ż¼ś“ķL(zh©Żng)30├ūŻ¼ĒöīÆ3.60├ūŻ¼▄óīÆ4.70├ūŻ¼ś“Ö┌Ė▀0.75├ūĪŻ¢|╬„Ž“Ż©─ŽŲ½╬„28ĪŃŻ®ĪŻā¶┐ń8.30├ūŻ¼╩ĖĖ▀5.50├ūĪŻ─ŽŲ┬┼_(t©ói)ļA28╝ē(j©¬)Ż¼▒▒Ų┬34╝ē(j©¬)Ż¼Ųõųą12╝ē(j©¬)┼_(t©ói)ļAį┌1997─Ļ┼f│ŪĖ─įņųą▒╗▓│²Ż¼¼F(xi©żn)Ė─×ķ╦«─Ó┼_(t©ói)ļAĪŻŲ┬Č╚16ĪŃĪŻś“─Ž▄ó┼c¢|’L(f©źng)Ž’├„ŪÕ└ŽĮųŽÓ▀BĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

112Īóę╦┼dą┬ś“

ĪĪĪĪą┬ś“Ż¼į┌ę╦┼d╩ąą┬Įųµé(zh©©n)¢|╝s1╣½└’Ż¼īÄ║╝Ė▀╦┘╣½┬Ę¢|é╚(c©©)ĪŻ1996─Ļ11į┬Ż¼ę╦┼d╩ą╚╦├±š■Ė«╣½▓╝×ķ╩ą╝ē(j©¬)╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻ2006─Ļ6į┬Ż¼ĮŁ╠K╩Ī╚╦├±š■Ė«╣½▓╝×ķ╩Ī╝ē(j©¬)╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻą┬ś“Į©ė┌├„┤·Ż¼×ķå╬┐ū╩»╣░ś“Ż¼¢|╬„Ž“Ż©¢|Ų½─Ž17ĪŃŻ®Ż¼ā╔é╚(c©©)Ė„ėą╩»ļA30╝ē(j©¬)ĪŻŪÓ╩»┘|(zh©¼)Ż¼╚»╩»╝░ś“├µ▄ćĄ└×ķ╗©ŹÅ╩»┘|(zh©¼)Ż¼ś“ā╔é╚(c©©)ķL(zh©Żng)ŽĄ╩»ā╔Č╦Ą±┐╠²ł╩ūĪŻś“ķL(zh©Żng)31.30├ūŻ¼ųąīÆ3.95├ūŻ¼¢|▄óīÆ5.20├ūŻ¼╬„▄óīÆ5.55├ūĪŻś“┐ūā¶┐ń8├ūŻ¼╩ĖĖ▀4.30├ūĪŻŲ┬Č╚14ĪŃĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

113Īó▓Į²łś“

ĪĪĪĪ▓Į²łś“Ż¼į┌ę╦┼d╩ą╬„õŠµé(zh©©n)į¬╔ŽŽ’└’┤ÕĪŻĮ©ė┌├„╚fÜvį¬─ĻŻ©1573Ż®Ż¼ŽÓé„ėąšµ²ł?zh©¬)ņūėÅ─ś“╔ŽĮ?j©®ng)▀^Ż¼╣╩├¹ĪŻ1996─Ļ11į┬Ż¼ę╦┼d╩ą╚╦├±š■Ė«╣½▓╝×ķ╩ą╝ē(j©¬)╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻ2006─Ļ6į┬Ż¼ĮŁ╠K╩Ī╚╦├±š■Ė«╣½▓╝×ķ╩Ī╝ē(j©¬)╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻ▓Į²łś“?y©żn)ķå╬┐ū╩»╣░ś“Ż¼─Ž▒▒Ž“Ż©─ŽŲ½╬?3ĪŃŻ®Ż¼ŪÓ╩»Ų÷ų■Ż¼Ö┌ŚU×ķ4ų∙5╣Ø(ji©”)Ż¼ų∙Ēö┐╠╔Å╗©╝yĪŻś“ķL(zh©Żng)19├ūŻ¼ųąīÆ3.30├ūŻ¼▄óīÆ3.70├ūŻ¼Ų┬Č╚14ĪŃĪŻś“┐ūā¶┐ń4.60├ūŻ¼╩ĖĖ▀3.55├ūĪŻś“Ž┬╚»╩»ā╚(n©©i)ŪČą▐ś“▒«ŃæŻ¼ĻÄ┐╠Ī░▓Į²łś“Ī▒╚²ūųŻ¼Ńæ╬─×ķŻ║▓Į²łś“Ż¼×ķ╩ūĪó╚╬ė±╣ńĪó╚╬ė±ĶżĪó╚╬ųµ’L(f©źng)Īó╚╬Å─╚²ĪŻ╚fÜvį¬─Ļ├Ž┤║╝¬Ą®įņĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

114ĪóÅł╣½Č┤╩»┐╠

ĪĪĪĪÅł╣½Č┤╩»┐╠Ż¼╬╗ė┌ę╦┼d╩ą║■Ń▀ĖĖµé(zh©©n)ė█ĘÕ╔ĮųąŻ¼×ķę╦┼dų„ę¬┬├ė╬Š░³c(di©Żn)ų«ę╗ĪŻ2006─Ļ6į┬Ż¼ĮŁ╠K╩Ī╚╦├±š■Ė«╣½▓╝×ķ╩Ī╝ē(j©¬)╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻ╚ļ┐┌╠Ä▒«═żā╚(n©©i)▒«Ż¼īÆ1.06├ūŻ¼Ė▀2.70├ūŻ¼║±0.25├ūŻ¼ŪÓ╩»┘|(zh©¼)ĄžĪŻš²Ę┤ā╔├µČ╝ėąūųŻ¼š²├µ┬õ┐Ņ×ķŻ║╠ņåó╝ūūėŪ’ĪŻĘ┤├µ▒«├¹×ķŻ║│»Ļ¢Ą└į║ķ_╔Į▒«ėøĪŻČ┤┐┌╚ļ┐┌╠Äėą▒«2ēKŻ¼Ė▀ĪóīÆ0.64├ūŻ¼┐ŅŻ║├±ć°(gu©«)Č■╩«ę╗─ĻĪŻČ┤┐┌ē”╔Žėą▒«Ė▀0.65├ūĪŻļx║¾Č┤▓╗▀h(yu©Żn)ėąĪ░Č┤╠ņĖŻĄžĪ▒▒«Ż¼╠ŲŪÓ│Ū╔Į╚╦Č┼╣ŌŻ©┐ŅŻ®ĪŻīÆ0.78├ūŻ¼ķL(zh©Żng)3.20├ūĪŻ║¾Č┤│÷┐┌ėąĪ░įŲ╠▌Ī▒Ż¼0.30Ī┴0.40├ūŻ©ūųĄ─┤¾ąĪŻ®ĪŻĪ░ę╗Č┤╠ņĪ▒0.36Ī┴0.74├ūĪŻĪ░╔│Ņü┐¼Ī▒0.6Ī┴0.6├ūĪŻĪ░║Żā╚(n©©i)Ųµė^Ī▒Ż¼īÆ0.73├ūĪ┴3.20├ūŻ¼┐ŅŻ║į¬įŖ(sh©®)╚╦ŚŅŠSśEŅ}ĪŻĪ░├±ć°(gu©«)╣’║ź─ĻĪ▒Ż¼1.10├ūĪ┴0.30├ūĪŻØh╠ņÄ¤Åł╣½Ė«Ą┌Ż¼īÆ1.10├ūŻ¼ķL(zh©Żng)2├ūĪŻ╠ņķT1├ūĪ┴0.50├ūŻ¼ā”(ch©│)¤¤Ģ°Ż©ā”(ch©│)ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

115ĪóÅłØ╔ś“

ĪĪĪĪÅłØ╔ś“Ż¼į┌ę╦┼d╩ą┤¾Ųųµé(zh©©n)ÅłØ╔└ŽĮųŻ¼1983─Ļ6į┬ę╦┼d┐h╚╦├±š■Ė«╣½▓╝×ķ┐h╝ē(j©¬)╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻ2011─Ļ12į┬19╚šŻ¼ĮŁ╠K╩Ī╚╦├±š■Ė«īóŲõ╣½▓╝×ķĄ┌Ų▀┼·╩Ī╝ē(j©¬)╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗Ż©▓ó╚ļĄ┌┴∙┼·ę╦┼d╣┼ś“┴║Ż®ĪŻō■(j©┤)ĪČę╦┼d┐hųŠĪĘėø▌dŻ¼┤║Ū’Ģr(sh©¬)Ż¼ĘČ¾╗Ķž╗║ėŻ¼į┌┤╦Į©─Šś“ĪŻ¼F(xi©żn)┤µ╩»ś“?y©żn)ķŪÕ┐Ą╬§╬Õ╩«╦──ĻŻ?715Ż®ųžĮ©Ż¼├±ć°(gu©«)23─ĻŻ©1934Ż®ųžą▐Ż¼Į³─ĻėųČÓ┤╬ī”(du©¼)╣░╚»▀M(j©¼n)ąąą▐┐śĪŻÅłØ╔ś“?y©żn)ķ╚²┐ū╩»╣░ś“Ż¼¢|╬„Ž“Ż¼ā╔é╚(c©©)Ė„ėą╩»ļA37╝ē(j©¬)ĪŻś“├µ╩»ļAĪó╚»╩»Ą╚×ķ╗©ŹÅ╩»┘|(zh©¼)Ż¼ŲõėÓė├ŪÓ╩»»BŲ÷ĪŻ─Ž▒▒ś“Ö┌Ė„×ķ13Ė∙║╔╗©═¹ų∙║═12ēKŚlą╬Ö┌░ÕĮM│╔ĪŻś“ķL(zh©Żng)45.95├ūŻ¼ųąīÆ4.70├ūŻ¼▄óīÆ5.68├ūĪŻś“ųą┐ūā¶┐ń9.55├ūŻ¼╩ĖĖ▀5.10├ūĪŻ┤╬┐ūā¶┐ń6.30├ūŻ¼╩ĖĖ▀3.50├ūĪŻś“╬„▄óėąŪÕ╣ŌŠw╚²╩«ę╗─Ļ║═├±ć°(gu©«)Č■╩«╚²─Ļą▐ś“▒«ėøĖ„ę╗ēKĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

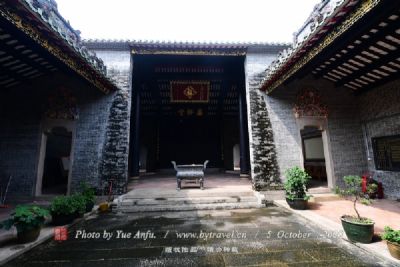

116Īóąņ┴xŪfņ¶Ż©ķw└ŽÅdŻ®

ĪĪĪĪąņ┴xŪfņ¶Ż©ķw└ŽÅdŻ®Ż¼į┌ę╦┼d╩ąę╦│Ūµé(zh©©n)▓Ķ¢|ą┬┤Õā╚(n©©i)ĪŻ1985─Ļ1į┬ę╦┼d┐h╚╦├±š■Ė«╣½▓╝×ķ┐h╝ē(j©¬)╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻ2011─Ļ12į┬19╚šŻ¼ĮŁ╠K╩Ī╚╦├±š■Ė«īóŲõ╣½▓╝×ķĄ┌Ų▀┼·╩Ī╝ē(j©¬)╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻķw└ŽÅd×ķę╦┼dų°├¹Üv╩Ę╚╦╬’ąņõ▀Ą─š¼Ą┌Ż¼ėąų°▌^Ė▀Ą─Üv╩Ęār(ji©ż)ųĄŻ¼Ådā╚(n©©i)╦∙▓žĄ─├„┐╠Ī░│■Ē×▒«Ī▒Ą╚┐╠╩»ęÓėąśOĖ▀Ą─╦ćąg(sh©┤)ār(ji©ż)ųĄĪŻąņõ▀Ż©1428-1499Ż®Ż¼ūųĢr(sh©¬)ė├Ż¼╠¢(h©żo)ųt²SŻ¼ę╦┼dŽ¬ļ[┤Õ╚╦ĪŻ├„Š░╠®╬Õ─ĻŻ©1454Ż®▀M(j©¼n)╩┐Ż¼ĄŅįć░±č█Ż¼╩┌║▓┴ųį║ŠÄą▐ĪŻ│╔╗»Č■╩«╚²─ĻŻ©1487Ż®╩┌╬─£Yķw┤¾īW(xu©”)╩┐ĪóČY▓┐╔ąĢ°Ż¼Ųõ║¾Üv╚╬æ¶▓┐Īó└¶▓┐╔ąĢ°Ż¼║ļų╬╬Õ─ĻŻ©1492Ż®×ķ╩ū▌oĪŻąņõ▀×ķ╣┘▌^Š├Ż¼ÜvŠ░╠®Īó╠ņĒśĪó│╔╗»Īó║ļų╬╦─Ą█Ż¼ėąĪ░╦─│»į¬└ŽĪ▒ų«ĘQĪŻķw└ŽÅdĮ©ė┌├„║ļų╬─ĻķgŻ¼╩Ūąņõ▀Ėµ└Ž╗žÓl(xi©Īng)║¾Į©Ą─š¼Ą┌ĪŻę“ąņõ▀╚ļķw×ķŽÓ12─ĻŻ¼ę▓ĘQąņķw└ŽŻ¼╣╩Ól(xi©Īng)└’ĘQŲõĮ©ų■×ķķw└ŽÅdĪŻŪÕŽ╠žS─ĻķgĮ©ų■┤¾▓┐▒╗ܦŻ¼╣ŌŠw─ĻķgųžĮ©ĪŻķw└ŽĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

117Īó³S²ł╔ĮūŽ╔░─ÓĄVŠ«

ĪĪĪĪ³S²ł╔ĮūŽ╔░─ÓĄVŠ«╬╗ė┌ČĪ╩±µé(zh©©n)³S²ł╔ĮŻ¼╣▓ėą┤¾╦«╠ČĪó┼_(t©ói)╬„Š«Īó╬Õ╠¢(h©żo)Š«╚²┐┌Š«ĪŻ2009─Ļ5į┬Ż¼ę╦┼d╩ą╚╦├±š■Ė«īóŲõ╣½▓╝×ķ╩ą╝ē(j©¬)╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻ2011─Ļ12į┬19╚šŻ¼ĮŁ╠K╩Ī╚╦├±š■Ė«īóŲõ╣½▓╝×ķĄ┌Ų▀┼·╩Ī╝ē(j©¬)╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻ³S²ł╔ĮūŽ╔░─ÓĄVŠ«-┤¾╦«╠ČŻ¼╬╗ė┌ČĪ╩±µé(zh©©n)ųąą─ÅVł÷(ch©Żng)ĪŻ┤¾╦«╠ȱR┬Ę▒▒├µ╔ĮĄžŲ╩├µŻ¼┐╔ęŖūŽ╔░ĄVÄr╩»Ą─├}Įj(lu©░)ĪŻ┤¾╦«╠Čō■(j©┤)šf×ķ├„┤·─Ó┴ŽĄVŻ¼═┌Ą¶║¾▒Ń┴¶Ž┬Ą─╦«╠ČĪŻ├µĘe╝s6503ŲĮĘĮ├ūĪŻ³S²ł╔ĮūŽ╔░─ÓĄVŠ«-┼_(t©ói)╬„Š«Ż¼╬╗ė┌ę╦┼d╩ąČĪ╩±µé(zh©©n)░ūÕ┤╔ńģ^(q©▒)ĪŻ┼_(t©ói)╬„Š«Ż¼Š«┐┌│»▒▒Ż¼┐ėĄ└ā╚(n©©i)īÆ2.30├ūŻ¼Ė▀2.20├ūĪŻŲõ╬„├µ×ķ═┌─Ó┴Ž║¾ą╬│╔Ą─╦«╠ČĪŻ³S²ł╔ĮūŽ╔░─ÓĄVŠ«ŻŁ╬Õ╠¢(h©żo)Š«Ż¼╬╗ė┌ę╦┼d╩ąČĪ╩±µé(zh©©n)░ūÕ┤╔ńģ^(q©▒)Ż¼┼_(t©ói)╬„Š«¢|50├ūĪŻ╬Õ╠¢(h©żo)Š«Į©ė┌1979─ĻŻ¼Š«┐┌│»¢|Ż©¢|Ų½▒▒15ĪŃŻ®ĪŻėąā╔éĆ(g©©)Š«┐┌Ż¼ę╗×ķū▀╚╦Ż¼ę╗×ķū▀┴ŽĪŻ¼F(xi©żn)┤µ▄ēĄ└īÆ0.66├ūĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

118Īó²łŅ^ī¶ĖGųĘ

ĪĪĪĪ²łŅ^ī¶ĖGųĘŻ¼╬╗ė┌ČĪ╩±µé(zh©©n)ų▄╝ę┤ÕĘų║ķś“─ŽŠ┼╩«Ņ^╔Į²łŅ^ī¶ędŻ©ą┬ķL(zh©Żng)ĶF┬Ę─Ž50├ūŻ®Ż¼┼cąĪĖGČšĖGųĘŽÓŠÓ500├ūŻ¼╩Ūę╦┼d┴∙│»ŪÓ┤╔ĖGųĘ╝»ųąĄ─ģ^(q©▒)ė“ĪŻ2009─Ļ5į┬Ż¼ę╦┼d╩ą╚╦├±š■Ė«īóŲõ╣½▓╝×ķ╩ą╝ē(j©¬)╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻ2011─Ļ12į┬19╚šŻ¼ĮŁ╠K╩Ī╚╦├±š■Ė«īóŲõ╣½▓╝×ķĄ┌Ų▀┼·╩Ī╝ē(j©¬)╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻ²łŅ^ī¶ĖGųĘę└Ų┬ä▌(sh©¼)Č°Į©Ż¼äō(chu©żng)¤²ė┌¢|ØhŻ¼╩óė┌╬„ĢxŻ¼«a(ch©Żn)ŲĘų„ę¬ėąŪÓ┤╔▒P┐┌ēžĪó╣▐Īó└ÅĪóŽ┤Ą╚Ż¼╠ź¾w▌^║±ųžŻ¼ėį╔½ŪÓųąĘ║³SŻ¼čb’ŚėąŠW(w©Żng)Ė±╝yĪó▀Bųķ╝yĄ╚ĪŻ─┐Ū░Ż¼ĖGųĘę“ą┬ķL(zh©Żng)ĶF┬Ę╚Ī═┴Ż¼▓┐Ęų▒╗═┌ōpŻ¼¼F(xi©żn)┤µ├µĘe╝s500ŲĮĘĮ├ūĪŻĖGųĘĖĮĮ³ėąūŽ╔░─Ó┴Žł÷(ch©Żng)ĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

119Īó┬▌ĮzČš▀zųĘ

ĪĪĪĪ┬▌ĮzČš▀zųĘ╬╗ė┌ę╦┼d╩ąŚŅŽ’µé(zh©©n)ŚŅŽ’Šė╬»Ż¼×ķą┬╩»Ų„Ģr(sh©¬)┤·▀zųĘĪŻ2009─Ļ5į┬Ż¼ę╦┼d╩ą╚╦├±š■Ė«īóŲõ╣½▓╝×ķ╩ą╝ē(j©¬)╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻ2011─Ļ12į┬19╚šŻ¼ĮŁ╠K╩Ī╚╦├±š■Ė«īóŲõ╣½▓╝×ķĄ┌Ų▀┼·╩Ī╝ē(j©¬)╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻ┬▌ĮzČš▀zųĘĘČć·─Žų┴ÅV═©┬ĘŻ¼¢|ų┴░▓Ū░┬ĘŻ¼▒▒ų┴ŪÕ╚¬┬ĘŻ©ŚŅŽ’ųąīW(xu©”)1954─Ļ┤║ą┬Į©ąŻ╔߯¼│÷═┴─źųŲ╩»Ė½Īó╩»ÕQĪó╩»ĶÅĪó╩»ĄČĪóėą┐ū╩»Ė½Ą╚ČÓ╝■╬─╬’ĪŻ1979─Ļų┴1981─Ļ▀B└m(x©┤)ČÓ─Ļį┌▀zųĘģ^(q©▒)░l(f©Ī)¼F(xi©żn)│÷═┴╬─╬’ĪŻĮø(j©®ng)─ŽŠ®▓®╬’į║┐╝╣┼ĻĀ(du©¼)ā╔┤╬š{(di©żo)▓ķ┐╝ūCŻ¼┤_šJ(r©©n)┬▌ĮzČš×ķ╬ÕŪ¦─ĻŪ░ą┬╩»Ų„Ģr(sh©¬)┤·▀zųĘĪŻ¼F(xi©żn)Ąž▒Ē╚įėą╔┘┴┐ą┬╩»Ų„Ģr(sh©¬)┤·╠šŲ„ÜłŲ¼Ż¼ĄžīėŲ╩├µ┬▌ĮzÜżČčĘe╝░╬─╗»īėžS║±ĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

120Īóų▄╠Ä╝░Ųõ╝ęūÕ─╣

ĪĪĪĪų▄╠Ä╝░Ųõ╝ęūÕ─╣Ż¼╬╗ė┌ę╦┼d╩ąę╦│Ūµé(zh©©n)ų▄─╣ČšĪŻ1953─Ļ║═1976─Ļ─ŽŠ®▓®╬’į║░l(f©Ī)Š“┴╦ŲõųąĄ─6ū∙─╣ĪŻų▄╠Ä(242Ī½297)Ż¼ūųūėļ[Ż¼┴x┼dĻ¢┴w(Į±ę╦┼d)╚╦ĪŻ╬„Ģx├¹īóŻ¼į¬┐Ą┴∙─Ļ(296)╩┌Į©═■īó▄ŖĪŻį┌╬„š„Ū╝╚╦æ(zh©żn)ę█ųąæ(zh©żn)╦└ė┌┴∙─░(Į±Ļā╬„Ū¼┐h)Ż¼ūĘ┘ø(z©©ng)ŲĮ╬„īó▄ŖĪŻų▄╩Ž╩Ū╚²ć°(gu©«)¢|ģŪų┴╬„ĢxĢr(sh©¬)Ų┌ĮŁ─Žų°├¹Ą─┤¾ķTķy╩┐ūÕŻ¼ūįų▄╠ÄĄ─ūµĖĖų▄┘e╩╝ų°Ż¼Įø(j©®ng)ų▄¶ÖĪóų▄╠Äų┴ų▄½^Īóų▄į²Ż¼Ī░ę╗ķT╬Õ║ŅĪ▒Ż¼Ī░╦─╩└’@ų°Ī▒ĪŻ─╣Ąž╩Ūę╗╠Ä─Ž▒▒Ž“┬ĪŲĄ─ē×ŪŻ¼š╝Ąž5.7╚fŲĮĘĮ├ūĪŻ6ū∙─╣─Ž▒▒┼┼│╔ę╗┴ąŻ¼Ė∙ō■(j©┤)ųT─╣╬╗ų├ĪóĮY(ji©”)śŗ(g©░u)ą╬ųŲ╝░─╣┤u╬─ūųŻ¼┐╔┤_Č©1╠¢(h©żo)─╣×ķ╬„Ģxį¬┐ĄŲ▀─Ļ(297)ų▄╠Ä─╣Ż¼2╠¢(h©żo)─╣×ķų▄╠Äūėų▄į²─╣Ż¼3╠¢(h©żo)─╣ęÓ×ķų▄╠Äūėų▄ŠĖ─╣Ż¼4╠¢(h©żo)─╣×ķ╬„Ģxė└īÄČ■─Ļ(302)ų▄╠ÄĖĖų▄¶Ö─╣Ż¼5╠¢(h©żo)─╣×ķų▄╠Äūėų▄½^─╣Ż¼6╠¢(h©żo)─╣×ķų▄¶ÖĖĖų▄┘e─╣ĪŻ─╣įßĮY(ji©”)śŗ(g©░u)Š∙×ķĦ«Ą└Ą─┤u╩ę─╣Ż¼Ųõųą1╠¢(h©żo)─╣║═5╠¢(h©żo)─╣ęÄ(gu©®)─ŻūŅ┤¾Ż¼ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]