�ຣʡ������E��B

���|�� ���(sh��)�� ������ ������ ������ ������ �S���� ������ �ຣʡ������E �ຣʡ�tɫ���� �ຣʡ���˹ʾ� �ຣʡ�����^ 5A��(j��)���^(q��) 4A���^(q��) �ຣʡʮ���c(di��n) ȫ�� �ຣʡ�خa(ch��n) �ຣʡ��ʳ �ຣʡ�����W(w��ng) �ຣʡ���� [�Ƅ�(d��ng)��]

61�����ش�����zַ

�������ش�����zַ��λ���ຣʡ���m�h��¡�l(xi��ng)���ϼs10��������ش����(���Z(y��)���������傀(g��)ɽ�^����˼)������ԓ�^(q��)�������O���������겻�����z�汣���ஔ(d��ng)��������e�s20�f(w��n)ƽ�������zַ���Ă�(g��)��ɽ��������(g��)Сɳ��������һȦ�����g��һ�K�S��䁉|�ďV��(ch��ng)���L(zh��ng)�s250�������s150�����V��(ch��ng)�ϛ](m��i)�аl(f��)�F(xi��n)�zַ���z��@�Ӫ�(d��)�صIJ�����ȫ��(gu��)߀���״ΰl(f��)�F(xi��n)�����ڽ̻��(d��ng)����Ҫ��(ch��ng)�����zַ�Ļ���ֱ�Ӷѷe�ڵ���֮�����@�c�����^(q��)�zַ����ڵ����γɽ�Ȼ�Č�(du��)����ʮ�֪�(d��)�ء��zַ��ƽ��ʲ�Ҏ(gu��)�t����������ľľ����ľ�������î�Y(ji��)��(g��u)�Ľ����z��������������z�档�zַ�аl(f��)�F(xi��n)�ķ�ַ��ƽ�淽�λ�A�ɷN����ַ��?ch��)������������Ĵ��͇��ڣ�����ѷe������S���zַ0���˴������z�����нzë��Ʒ�����~���ȡ������dz������K�������еĴ������۽Y(ji��)���еĴ�����۽Y(ji��)����(g��)�e���K���B����[Ԕ��(x��)]

62���ֹ�¹����

�����ֹ�¹������λ�ڹ����{�¶��S���ϰ�ʯ��픶������ౣ���ӿڼs15����|������s7.5���������Z(y��)�Q(ch��ng)�������������f(shu��)������˹�m��һλ�t���@�E�ĵط���һ�f(shu��)��������������һλ�����˂���ʿ����.ؐ��������ѭ��һ����������ȥ�����ŷ����ڍ{����ɽ��U(xi��n)Ҫ̎���o(j��)��������f(shu��)�Ǹ��C�|�l(xi��ng)���f�T(m��n)�µڶ��������̫��֮Ĺ�أ��������n�������½��M(j��n)���ؼҺ����ڴ˹����o������13��(g��)�£�ʼ��������ɿ�����(j��)�����Dz麹��˹�l(xi��ng)�I���X(qi��n)�Z��ԭ���t���@�E֮�أ���ʯ��ƽ�_(t��i)���ް����ι�������(n��i)�O(sh��)Ĺ�]���Q(ch��ng)�����ӡ����˺����ŷ������˹�ֳ�����̎�(j��ng)�۶Y�����o��������������Ů����u�����߱��������ݼ{���ޣ��s��wĩ�����ڹ�����̎��3�g�^(gu��)ͤ������ͽ�Y���o���������ھ���|������������¶Y�ݵ�����Ӽo(j��)���߶Y����1985��3��1�Մ�(d��ng)���ؽ�������[Ԕ��(x��)]

63��ɳ�����zַ

����ɳ�����zַ λ�ں������������݄���h�h����ɳ����?x��n)|��,�@����ɳ���Ә�?y��n)��֘�|�c������̎�zַ����|�zַ������ɳ�����l(xi��ng)�tɽ��������ɳ���Ӱ�߅,���R�����������·,������ˮ��վ,������f,�|������h�͎�(k��)���zַ��e�s160��60��,�Ļ��ѷe��s30-100�������zַ���ϲ���������·�r(sh��)ȡ������ȥ�s40��40��,���γɴ��,�����߅���±�¶�лҌӡ��ҿ�,�ҿ��ЊA�д�������Ƭ���s�����~(y��)��,��ɳ���Ӱ�߅߀��¶��ʯ�K�������L(zh��ng)4��������0.8������Ȳ�Ԕ?sh��)�һ��ʯ�����Ӄ?n��i)�����лҿӡ����ݼ���?ji��n)��z�E���ҿӞ�A��,�ײ���Ԕ,����ֻ���о�ס��,�ʈA��,ֱ���s430����,�҃�(n��i)���g����ʯ�K��������,��_��(d��ng)ԭ�Y(ji��)��(g��u)�������zַ��Ƭ�m��,������(x��)���y������,�����|(zh��)�Ͽ�,���R���Ļ��r(sh��)�ڵ����|(zh��)�t��Ƭ,���s�Ļ��r(sh��)�ڵļ�ɰ����Ƭ��ʯ����[Ԕ��(x��)]

64�����U��

�������U����λ�������б���ˮ֮�I����2400���ı�ɽ�ϣ��Q(ch��ng)����ɽ�¡����������d�¡���ɽɽ�ӯB���h(yu��n)�������_(t��i)���w�߸ߴ���������������ɽ�����U��Ҳ����ֽ������^����ɽ�����Ȟ����R�����ຣ����(n��i)������ڽ̽����������ڱ�κ���ەr(sh��)�ڣ���Ԫ106�꣩���������һǧ�Űٶ������Ժ����ڵ���ʢ�ж��ɞ�����R������(g��)�������б�ɽ������������ɽ���еļtɰ�r��Ȼ����������|���ζ��������dΣ�r�����R��������w�������Y(ji��)��(g��u)���ɣ���Ժ�e(cu��)��������ε�����^����(j��)�f(shu��)������ɽ���ꡱ�ǡ������˾���֮һ�����ο��c(di��n)���`�ٵ��(l��i)��ɽ�_�����ȿ��������`�ٵ����`�ٵ��������������g�����(zh��n)����������1915����ԭ��ɽ�T(m��n)���|����߅�Ў����������g�ЙM���� ��(sh��)���`�ٵ����(g��)�����������y(t��ng)���꣨1910�꣩����������Y���`�ٵ�����һ�������(n��i)���������o(h��)����[Ԕ��(x��)]

65�����ΰ�����

���������°�����λ�ڿh�����ϵİ����l(xi��ng)��������ľ������ʯɽ���挦(du��)�峺���o�Ķ��ƺ����@�����3600������������������ů���_(k��i)�ƽ̹������ïʢ��������30�������������ꌚ��ɽ�L(f��ng)���^(q��)��;�н�(j��ng)�^(gu��)����|�����ĸ�������Ժ��¡�������ɷQ(ch��ng)�Ǿ��ε^(q��)��õ������^��^(q��)��������ϵ�Ĵ�ʡ���������������������ĸ����������������1857�꣬��������140����vʷ�����ࡢ������߅��^(q��)Ҏ(gu��)ģ�����Ӱ푺V�Č�������Ժ����(j��ng)�^(gu��)�ؽ�����(j��ng)�����`�������v��(j��ng)Ժ���U����ɮ��Ƚ�����(sh��)��ǧӋ(j��)��ռ�ؽ�ǧ�����v��(j��ng)Ժ��(n��i)���v���ذ���ٛ(z��ng)����(gu��)ӡˢ�ġ����頖���͡����頖����ؽ�(j��ng)��1����ӡ��ʮ�־������`�����(n��i)�и�ɮ�`��2�����N����y�������^���1���`����(n��i)���M(f��i)��1ö���O�����F����ҕ��������(n��i)���н����y����ķ����������f(w��n)�����`�����߀���а���������[Ԕ��(x��)]

66����ʯ���zַ

������ʯ���zַ λ�����пh����(zh��n)�y�������,־����������־�����Ǘlȫ�L(zh��ng)����4�����������������ˮ��С��,Ȫˮ���m����,��������ˮ���zַ�Ͽ�־�����D(zhu��n)��,���ЗlСɳ��,����ɽ���r(n��ng)��,�|�o�N־���Ӱ�,��e�s300��200�����zַ��ԭ���ú���ʯ�����ķ���ʯ��,��e��С���zַ��60����r(sh��)���������R,70�������u��ƽ�����ر���ȥ,��(d��ng)?sh��)��r(n��ng)�ˇ����Q(ch��ng)��ʯ��,�F(xi��n)�����Ѳ�Ҋ(ji��n)���E,ֻ���zַ�Ė|���Ǹ��w�����б����мs3���L(zh��ng)�ĉ�����һЩ����ʯ�������zַ��ƽ��,�в��Ļ�������¶,�����д�һ����δ��(d��ng),��δ��(d��ng)���ֵĔ����^��,���Ƅ�(d��ng)�������_(d��)100-130��������־���Ӱ�߅�^��,ԭ���w����s80-90����,�Ļ��ӱ��Ƅ�(d��ng)�в�̫��,�zַ��Ӳ�λ�����к����zַ����ɢ���^�����Ƭ���s������K������ʯ�������K������̎��¶�лҌӡ���[Ԕ��(x��)]

67���f(w��n)���}��

�����f(w��n)���}��λ�ڲ��_(d��)ľ����ϲ��젖���}��֮�����Ͼ��ľ�s60�����������a�Fɽ�s30�����·����һ�������uˮ�������}��ȫ�L(zh��ng)��32�������ۺ����ƿ��_(d��)�f(w��n)�����M������(g��)�젖���}�����طQ(ch��ng)���f(w��n)���}���������e����Ҋ(ji��n)��һ�N·����Ҳ�Dz��_(d��)ľ��ص�һ�����^����B�f(w��n)���}������(sh��)�H����һ�l�������}��֮�ϵ����}䁳ɵČ�韴�������ȟo(w��)������֟o(w��)�ڗU������(g��)·��ƽ���⻬��̹ʎ����������ȥ����ͬ������İ����R·�o(w��)�ɘ�����Ȥ���ǣ��f(w��n)���}������·���^(gu��)�ڹ⻬����܇(ch��)�_(k��i)��̫�����͕�(hu��)��܇(ch��)�����������^��ľ��������ߕr(sh��)�ٲ��ó��^(gu��)ÿС�r(sh��)80����}����B(y��ng)�o(h��)����ʮ��������ƽ�r(sh��)��һ��·����F(xi��n)�Ӱ����B(y��ng)·���ˏĸ������}�w����һЩ�}����Ȼ��·߅�ںõ��}ˮ������һ�ם����uˮ������һ�����}���ܿ��ڻ��������Y(ji��)��·�������Ӱ�̎�����������f(w��n)���}�������[Ԕ��(x��)]

68���p���|ƺ�zַ

�����p���|ƺ�zַλ�ژ�(l��)���h��ˮ�l(xi��ng)�p�����Ϻ��_(t��i)��,���R�p����,�|�Ͻ��к��,�_(t��i)����e�s400��300�ס����_(t��i)ԭ��(l��i)���ϸ߱��͵ľ���,��(j��ng)���ƽ���γɶ༉(j��)����,���Ļ�������¶,�������ϲ��^���������¿����лҌ����ҿӱ�¶,�zַ��߀��һ�l�Ҝ�������������߅��ԭ�溻�����������ʯ�K������ʯ��,�ϲ�Ҳ����ƽ�����ؕr(sh��)���Ƅ�(d��ng)�ֱ������zַ�������l(f��)�F(xi��n)��ˮ�_��Ĺ�����˹ǡ��zַ����ɢ���������s������Ƭ��ʯ��������Ƭ��,���R�ҸG�Ļ��R�S�(l��i)�����|(zh��)�t�ղ��L���ۼy����X�y���W(w��ng)��y�ĉ����衢�ޚ�Ƭ,�R���Ļ����|(zh��)����K�y���@�y���p���ޚ�Ƭ,�����Ļ���ɰ�ա����漰����K�y�����ӶѼy�����L̫�(y��ng)�y���ؼy���������¹�ȼy��p��������������ت��������صIJ��չޚ�Ƭ,���R�ҸG�Ļ���Ƭϡ��,�R���Ļ���ƬҲ����,�@Ȼ�������Ļ�����������¶�ġ���[Ԕ��(x��)]

69������������zַ

�����r(sh��)��������������������zַλ���ຣʡ�����ɹ�����������ݶ��m�h�Zľ���l(xi��ng)�Zľ���r(n��ng)��(ch��ng)�����(du��)�����(du��)�v�������zַ��e�s250��250��,����������ɹ��Z(y��)�ǻ���^(gu��)��ɽ���ɽ֮��,�zַ������(g��)Сɽ���M�ɡ�1959��,�ຣʡ�������ί�T��(hu��)���Ї�(gu��)�ƌW(xu��)Ժ�����о�����(du��)�zַ�M(j��n)����ԇ���������z����,���a(ch��n)�������~����������ʯ����������������ľ�����~�����~�����~�����~���~���ʯ����ʯ����ʯ���ʯ�Q��ʯ���ʯ����ʯ�ơ���ĥ����ʯ����ʯ��݆���Zʯ�������й��P����菡��ǵ�����ᘡ�����������Ǽ�݆�������н��P����������ľ����ľ��݆��܇(ch��)ݞ���������ռ�݆��������������þ���Ҫ���������������Ǽ�ɰ��,�лҡ��t���(l��i),�Ի����^�����zַ��߀�����^���ë����ë�K��ë���Լ�ʯ������������������С����ţ�ȡ�����������zַ���Zľ���Ļ�������,Ҳ�ǡ���[Ԕ��(x��)]

70���������

����������������Z(y��)�Q(ch��ng)ِ���D�����ຣʡ���пh����������Ľ������e��450ƽ�������������µ��������hʽ�m������Ъɽʽ�������ۂ����^����������̸����ɣ��S�̣���(chu��ng)ʼ���ڿ��ͳ����r(sh��)����ĸ���������ڴ���������м��F(xi��n)�ڵĴ��y�����������(l��i)�@���L(zh��ng)��һ�������(sh��)����10�f(w��n)Ƭ�~����ÿƬ�~���ϬF(xi��n)���{�Ӻ����һ����������ĸ�ڴ˽���һ��С����������С���Ļ��A(ch��)�Ͻ����˸�11�Ĵ��y���������Ժ��γɵ���Ժ����������������ԓ�º�(j��ng)��ΔU(ku��)�����念����ʮ�꣨1711�꣩���ຣ�ɹſ����~�����ʩ�S��1300�������y1�f(w��n)��������픸Ğ��s���~������Ǭ¡���꣨1740�꣩�������H�_ؾ��ʩ��b�˵�Ʒ�����(n��i)��ǰ��O(sh��)������y�����~������������ƿ���Ʒ�ͷ�����ɏ�_(t��i)���������T���L��(hu��)�����C�ķ��������컨�����L�з�̹��£��S��SФ�����(n��i)����[Ԕ��(x��)]

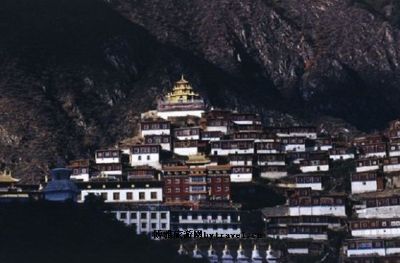

71��������

�����������F�Ͽh������15�����Ϯ�(hu��)¡�ļ����_(d��)�~�aɽ��������һ��������ɽ�h(hu��n)�@�ķ������Ǿ��������¡���ǰϪˮ�������h(hu��n)�����o����(j��)����-��ʮһ�y(t��ng)ͨ���i�꣨�念��ʮ����1671�꣩�����ظ�ɮ�����δ��(l��i)�ຣ�M(j��n)�з��»��(d��ng)�����ڴ˽��ɹŰ���Ժ���˺����S���̽������W(xu��)�������Rԓ����0-��ɣ�δ��c�佛(j��ng)�������s������(l��i)�����ַ�̃xҎ(gu��)����(d��ng)�r(sh��)��������¡�Ď�ʮ̎�ɹŰ���(j��ng)�ú�100����ɹŰ�ɮ��������ͬ���з����W�W�l(f��)�⡱��3���ɹŰ�����픶˵Ľ�ƿ�����xҫĿ����0-�vۋ���ɹŰ��Ќm���b���ͬ�����֮�m����������Ҋ(ji��n)����(d��ng)�r(sh��)��ԭ�^(q��)��������е�ʢ�r��-ʮ����y(t��ng)��ľ�i�꣨1935�꣩���ڬF(xi��n)ַ�������������£������顰���@�γ��֡�����顰���\(ch��ng)�߽��¡����˺�����m(x��)�d����һ��25�g�uľ�Y(ji��)��(g��u)�Ľ�(j��ng)����߀�з�����-��ۡ��ɮ������������IJ�����ڿ�����[Ԕ��(x��)]

72����(l��)������(l��i)��

������(d��o)������(l��i)��λ�ژ�(l��)���h�ǖ|�P(gu��n)��ʼ�������f(w��n)�v��ʮ���꣨1606�꣩����������������ɽ�T(m��n)���^(gu��)�d���|���Ɏ��ʹ��M����ɽ�T(m��n)�挒3�g���M(j��n)��1�g���О��T(m��n)�ȣ��|�����Է��O(sh��)�����Ĵ�������^(gu��)�d�͖|���Ɏ�����Ӳɽʽľ���Y(ji��)��(g��u)����(n��i)���^����������������挒5�g���M(j��n)��3�g������Ъɽ픣��������_(t��i)�������ۂ����^��������ܶ������d��������ͻ���������������ĵ����L(f��ng)��������(n��i)ԭ�����܈A��������������g�����IJ�ᣬ��߅����������t��߀�а��y�����~����������|����ɽ���ϰ˴��B(y��ng)���_��������ɏ��횏���������B(t��i)��Ԕ�����������������ϸ����ɽˮ�������������С���ᭇ�����o(h��)������������(l��i)������?ch��)����������������2�������O(sh��)���Ƶ؎����Ա��o(h��)�����⾉�����������5������ַ���ຣ�����И�(l��)���h�벮�(zh��n)�|�P(gu��n)�(l��i)�ͣ����E�R����r(sh��)�g�����h1С�r(sh��)�_(k��i)�ŕr(sh��)�g��8:����[Ԕ��(x��)]

����һ�����������һ�����Ї�(gu��)���a(ch��n)�h���幤��ί�T��(hu��)������܊��ί�T��(hu��)���幤���F(tu��n)��200����܊���ˆT���������l(f��)��ǰ�����壬��(j��ng)�^(gu��)һ��(g��)�µ��D����܊���ڰ������յ��_(d��)�����_(d��)�տh�����£�����ͬ�¸���(j��)���Ї�(gu��)�������΅f(xi��)�̕�(hu��)�h��ͬ�V�I(l��ng)�����Y(ji��)�Ϲ����������r���ڲ��������_(k��i)����������^(q��)�������^�����ڽ��ό���ʿ�����������������ʮһ�˅��ӵ�(li��n)�x��(hu��)���������^(q��)��ƽ����������˹����ԭ�ϵĵ�һ�����Ǽt�졣���˼o(j��)������ƽ������ӛ�F(xi��n)��(sh��)�Ҹ�����֮Դ����(ji��n)��δ��(l��i)�d��֮����������ʥ������������Ɲ��˹�����o(j��)���2008���_(k��i)�����O(sh��)��ռ�ؿ���e70.56ƽ���ף�����8.4���������������չ����ƽ�������������2.15������8.4�����L(zh��ng)8.4�ף�����(d��ng)�r(sh��)��ϯ�_(t��i)�O(sh��)Ӌ(j��)��������r(ji��)46.2�f(w��n)Ԫ����������ֻ��ƽ��������������o���Ї�(gu��)���a(ch��n)�h���I(l��ng)��(d��o)���y����[Ԕ��(x��)]

74��������

����λ�ڹ�����������ݸʵ¿h�|�ϲ������������ã��Σ���·���_(d��)�����ݸ����ڵش����(zh��n)�s70�������ٚvʷ�Ļ��(l��i)�����L(f��ng)�������c(di��n)����ַ��һ���_(t��i)������ɽ������_(k��i)����(y��ng)��ռ�ؼs13�f(w��n)ƽ�������Ǹʵ¿hҎ(gu��)ģ����һ����������Ժ��ĸ���Ĵ�ʡ�¸�����J����ԓ��Ժ���п��Q(ch��ng)һ�^��̴��ˇ�g(sh��)�������_������̴����ˇ�g(sh��)Ⱥ����(d��)����ɫ�Ľ���ˇ�g(sh��)����ѩ��?q��)����Ęs��Ф������Ŀǰ�ѳɞ遆��һ���������P(y��ng)��(gu��)��(n��i)������(n��i)���в��t(y��)�T(m��n)�\1�����в��t(y��)7�������N�t(y��)����е�R����1982�ꄓ(chu��ng)���ˬ�����_���Ļ��������õ�ԭ��̅f(xi��)��(hu��)��(hu��)�L(zh��ng)�w�����������(gu��)��(n��i)��֪����ʿ��֧�ֺ��P(gu��n)�����w����������}�ġ�������_���Ļ����ġ����ҬF(xi��n)����ԓ������ԓ��Ժ߀�������Ԃ������_���Ļ�ˇ�g(sh��)�����IJؑ�F(tu��n)���ˆT�������45�˰l(f��)չ��80�����������ķ���(w��)�������Ļ����(d��ng)����Ⱥ���gӭ��������(n��i)����[Ԕ��(x��)]

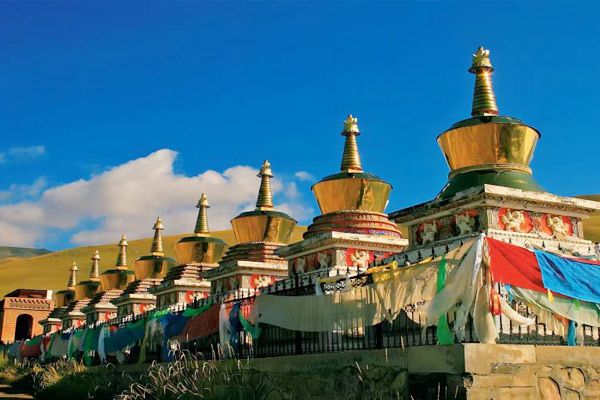

75�������������

����ʡ��(j��)���c(di��n)���ﱣ�o(h��)��λ����(��i)��(gu��)���x�������ء�λ�ڽ����l(xi��ng)�F(tu��n)�Y(ji��)�壬��ͨ����������(j��)��·��ֱ�_(d��)�����x�h��5����������������140����Ǽ����[�^�����w�(y��n)�������ڽ̳��P��һ�w�����ξ��c(di��n)�����ຣ�ڶ��������������������������꣬������g�����(gu��)��ʮ���������ΔU(ku��)����ԭ�жY�ݵ���e�_(d��)1000��ƽ���������ݼ{1500�����Ű�Y�ݣ����(sh��)�ஔ(d��ng)�ۂ�����ϧ�ڡ��ĸ�б�����1982�������ܿ���Ⱥ�����Y�������½���ʲ���������������½���������u��Y(ji��)��(g��u)��ռ����e4050ƽ�������»�����2394ƽ���������������Σ����жY�ݵ���e1089ƽ���������ݼ{1200�˼��w�Y�������(n��i)�ĸ�����֧����49�g�ĵ�픣�����Ľ��Ǿ�����23�ߵ����Y�������g�Ĵ�A�����������r���İ������L(f��ng)�������ǰ�ϱ��ɂ�(c��)�ǃɗ��W(xu��)��(j��ng)�����O(sh��)�Ѓ�ˮ�����k��������Ժ����[Ԕ��(x��)]

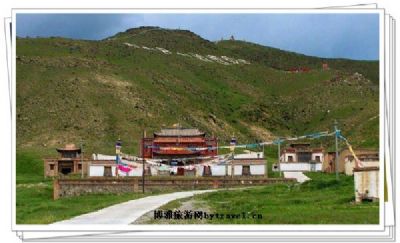

76��ɳ����

������Q(ch��ng)��ɳ���¡������ص��¡����Z(y��)�Q(ch��ng)������Ⱥ���֡�����顰����0�ޡ����F(xi��n)ַλ�ڿh������46�����ຣ�������ĺ��������ڽ�Ȫ���l(xi��ng)����(n��i)�������ϵĆ�������ԓ�¹�ַ�ڽ�Ȫ���l(xi��ng)����6�������������ط����Ͼ��ຣ���s1��������Ժ����Ȫ�����c��˹?ji��)h��֮�g¡���ɽ���ϣ�혵���һֱ���쵽�ຣ������ԓ��ʼ����1665�����ٌ���������(j��)�����@�������һ����ɽ��ġ��������������ʮ�꣨1653����������0-�_ɣ�δ��M(j��n)���PҊ(ji��n)��λʵ����������ؕr(sh��);��(j��ng)�ຣ�������@���e���^(gu��)���\�����o(h��)�ӵ��ڽ̻��(d��ng)���Ĵˣ�ɳ�ӳɞ��ڽ�ʥ�������o(w��)��(sh��)��ͽ������ɣ�ݷ����˺������@���γ�һ��������Ժ����(j��ng)ͬ���ɼӸ�ɮ���յ���(j��ng)�I(y��ng)���@����¸����d¡����1941������ԭ��(l��i)�����Ļ��A(ch��)�Ͻ���һ����(j��ng)����ռ��400��ƽ�������s30�g��������ɮ��300�g����ɮ130�����ɞ顭��[Ԕ��(x��)]

77�����_(t��i)�zַ

�������_(t��i)�zַ��λ���������������鹫Ԫ4���o(j��)������С��(gu��)�����zַ���@��(g��)�ߴ�����_(t��i)���ϛ�����������������̴�ڹ�Ԫ402����������̫�ӡ�������������������醱��_(t��i)�������_(t��i)��֮���ɴ˶���(l��i)������������־����ӛ�d���_(t��i)�Ė|�����Ă�(g��)�����ɶ�����������c��֮�g������һʮ����ֻ�Ж|����һ�ո�һ�ɶ����_(t��i)����߀�����B������(g��)С������֪��Εr(sh��)������ֻ�Ǯ�(d��ng)��ꂥ�Ľ��������c(di��n)��ɫ������ѽ�(j��ng)���j��ֻʣ���_(t��i)һ�����������ڸߴ�ĬF(xi��n)�����Ę�Ⱥ����֮�g�����f(shu��)�ϛ��������_(t��i)��ꇱ�ʮ�f(w��n)�����œP(y��ng)����������Ԋ(sh��)����¡����_(t��i)�ѹš�һԊ(sh��)��(du��)����������(d��ng)��������L�������ϛ��D��������䅵��_(t��i)���Ď����w�P(y��ng)������Ɲh�������Ю�(hu��)�Ǵ����r��η����(l��i)�I(xi��n)�R���ຣ������_(t��i)�������l(w��i)ɭ����������^����ɽ�Z(y��)�I���������x��(l��i)������һ���F�R���Ě��(sh��)�SȻ�ڼ�����Ȼ�����@��(g��)���l(w��i)ɭ�С���[Ԕ��(x��)]

78�������

����������������ʡ��(j��)���ﱣ�o(h��)��λ��λ�ڻ����h���h(yu��n)�(zh��n)����15����̎������l(xi��ng)���X������ɽ������ʡ��(hu��)����45������������������������ƶ����Q(ch��ng)�����ɽ��ɽ������Ժ�ʷQ(ch��ng)������������ʼ���������絝ʮ����������Ԫ1642�������ڵ������^�����Ї�(gu��)�ŵ�ʽ�R������峯�r(sh��)�ͱ��Q(ch��ng)�顰���а˾���֮һ���F(xi��n)����Ȼ���ຣʡ�����������L(f��ng)���^(q��)���ǻ����h4����(j��)��������@��^(q��)֮һ������¬F(xi��n)�н�����ϵ1978�����m(x��)�����������_��o(w��)���R������ͤ����ʏR������m���ڻ��������AȪ���Ƙǡ�����ͤ���㹫�ǵ�����1986��5��27�ձ��О��ຣʡ���ﱣ�o(h��)��λ������´�����١��F���ƹ���Ȫˮ�������L(f��ng)��ʮ�փ�(y��u)����ɽ�gȪˮ�������ʣ��ļ��������γ����������{(l��n)�������ļ��@��ٻ���(zh��ng)�G��ÿ���r(n��ng)�v��������������e�Ђ��y(t��ng)��ɽ�R��(hu��)�������h�������ص��塭��[Ԕ��(x��)]

�������h(yu��n)�(zh��n)�����¶������_(t��i)�R��(hu��)�����h�����ڵ����h(yu��n)�(zh��n)����·�壬ÿ���r(n��ng)�v���³����г����_(t��i)�R��(hu��)�Ă��y(t��ng)��(x��)������(j��)ʷ��ӛ�d���δ���ǰ�����h(yu��n)�(zh��n)һ���С��Z�g(sh��)���������Z(y��)���ɭ�ֵ^(q��)�����Εr(sh��)�ķQ(ch��ng)����-������܊��Ҫ�����DZ��ֻ��(d��ng)�l��֮�^(q��)�������_(t��i)֮�sʼ���δ���������ޱ�����(d��ng)��������������_(t��i)��(hu��)�������y(t��ng)�����h(yu��n)�(zh��n)�����¶������_(t��i)�R��(hu��)�������傀(g��)�֕�(hu��)��(ch��ng)���������(hu��)�����_(t��i)��(hu��)������������(hu��)��-��ɽ؛��(ch��ng)��������������׃�ɳ��������������������gȺ���Ի��(d��ng)��ÿ���R��(hu��)���g�����A��ʮ�������Ⱥ���R���ڴˣ��������������������D(zhu��n)݆����������������ِ�R��ˤ�������g(sh��)���ݵ���ʹ֮�ɞ����w�ʘ�(l��)��(j��ng)����ʢ��(hu��)�����h(yu��n)�(zh��n)�����¶������_(t��i)�R��(hu��)�ܺõر�������������gˇ�g(sh��)�͂��y(t��ng)�w����(j��ng)���(xi��ng)Ŀ�����d�˱����������������(du��)�˽⻥��������L(f��ng)���������خa(ch��n)���������a(ch��n)���ʽ���ڽ������Ⱦ��С���[Ԕ��(x��)]

80���������

������������¡�����Q(ch��ng)�����˴��¡������Z(y��)�Q(ch��ng)������hϲ--�ޡ���λ�����B�h�ΰˌ��|��21����̎���ڽ�ݴ����l(xi��ng)�������ڵ�ؕ��������������¡������B�����Ჿ�䡱������Ⱥɽ������������ǰ�R�ˌ�������ؕ��¡ɽ��Ŀǰ���μs2900�������Ჿ��ԭ���������������f(w��n)�v���g�����Ჿ�����I(l��ng)Ո(q��ng)����0-���ຣ������;��������g��������0-��֧���£����ɡ�������¡���ȡ�����顰��ϲ--�ޡ�������(j��ng)�����м��f(shu��)�^(gu��)����Ҫ��(zhu��n)��ȥ�R������Ԓ��һ��Ҫȥδ�ɞ����ξ��c(di��n)����Ժ��������µ��f��(y��n)����?k��)o����Ԕ�Ǻܶ�ɞ龰�c(di��n)���R����������������£��Ա������^(q��)�����y(t��ng)�Ľ����L(f��ng)�����Ř㌎?k��)o����ɫᦡ������I�������_(d��)���컨����微���ȷ�����(x��)�̣���O(sh��)�S�������߀���W�W�l(f��)�����C����ʥ���������(l��i)�������t�����g����(j��ng)��h�P(y��ng)���ڮ�(hu��)�r�ʊZĿ���@�����һ������[Ԕ��(x��)]