ńķ¨F(xi®§n)‘ŕĶńőĽ÷√£ļ ◊Ūď > ňńī® °¬√”ő

ňńī® °őńőÔĻŇŘEĹťĹB

≥…∂ľ – ńŌ≥š – ěo÷› – √ľ…Ĺ – įÕ÷– – įĘČő÷› ł ◊ő÷› “ňŔe – ĺdÍĖ – Ŗ_(d®Ę)÷› – ◊‘ōē – ňžĆé – ė∑…Ĺ – ŹV‘™ – õŲ…Ĺ÷› —Ňį≤ – ŹVį≤ – Ķ¬ÍĖ – ŔYÍĖ – É»(n®®i)Ĺ≠ – Ň ÷¶Ľ® – ňńī® °őńőÔĻŇŘE ňńī® °ľt…ę¬√”ő ňńī® °√Ż»ňĻ ĺ” ňńī® °≤©őÔū^ ňńī® ° ģīůžŰŐ√ 5AľČĺįÖ^(q®Ī) 4AĺįÖ^(q®Ī) ňńī® ° ģīůĺįŁc(di®£n) ňńī® ° ģīů√‚ŔM(f®®i)ĺįŁc(di®£n) »ę≤Ņ ňńī® °Őōģa(ch®£n) ňńī® °√ņ ≥ ňńī® °Ķō√ŻĺW(w®£ng) ňńī® °√Ż»ň [“∆Ą”įś]

181°Ę÷žĶ¬ľo(j®¨)ńÓĶō

°°°°÷žĶ¬ľo(j®¨)ńÓĶō£®ÉxŽ]Ņh£©1.÷žĶ¬Õ¨÷ĺĻ 唾o(j®¨)ńÓū^Ī£◊o(h®ī)∑∂áķ£ļĖ|÷Ń÷ģĹ≠īůĶņ∑ĹŌÚ250√◊£¨ńŌ÷Ń‹äĻ¶Ķņ∑ĹŌÚ150√◊£¨őų÷Ńīůě≥—Ŗ∑ĹŌÚ100√◊£¨ĪĪ÷ŃĪĪťTŹVąŲ∑ĹŌÚ150√◊°£Ĺ®‘O(sh®®)Ņō÷∆ĶōéߣļĪ£◊o(h®ī)∑∂áķŌÚĖ|Õ‚—”50√◊£¨ŌÚńŌÕ‚—”150√◊£¨ŌÚőųÕ‚—”100√◊£¨ŌÚĪĪÕ‚—”100√◊°£2.÷žĶ¬łłńłĻ ĺ”Ī£◊o(h®ī)∑∂áķ£ļŌÚĖ|100√◊÷Ń÷ž»A∑Ņ«įĻę¬∑£¨ŌÚńŌ50√◊÷ŃĻę¬∑Ī§Ņ≤£¨ŌÚőų120√◊÷Ńł–∂ųŇ_£¨ŌÚĪĪ25√◊÷Ń÷ŮŃ÷°£Ĺ®‘O(sh®®)Ņō÷∆ĶōéߣļĪ£◊o(h®ī)∑∂áķŌÚĖ|°ĘńŌłųÕ‚—”50√◊£¨ŌÚőųÕ‚—”30√◊£¨ŌÚĪĪÕ‚—”25√◊°£3.÷žĶ¬…ķłł÷ž ņŃ÷ńĻĪ£◊o(h®ī)∑∂áķ£ļĖ|÷Ńł–∂ų≥ō∑ĹŌÚ40√◊£¨ńŌ÷Ń”“ā»(c®®)ÁäĎ™(y®©ng)Ķď∑Ņ∑ĹŌÚ20√◊£¨őų÷Ńļůā»(c®®)∑Ņ∑ĹŌÚ20√◊£¨ĪĪ÷ŃÕ£‹áąŲ∑ĹŌÚ25√◊°£Ĺ®‘O(sh®®)Ņō÷∆ĶōéߣļĪ£◊o(h®ī)∑∂áķŌÚĖ|Õ‚—”200√◊£¨ŌÚńŌÕ‚—”10√◊£¨ŌÚőųÕ‚—”30√◊£¨ŌÚĪĪÕ‚—”25√◊°£4.÷žĶ¬…ķńłÁäŐę∑Ú»ňńĻĪ£◊o(h®ī)∑∂áķ£ļńĻ‘ŠŌÚĖ|70√◊£¨ŌÚńŌ°≠°≠[‘Ēľö(x®¨)]

182°Ę√◊ā}ĻŇĶņ

°°°°√◊ā}ĻŇĶņ“‘∑≠‘Ĺ√◊ā}…Ĺ∂ÝĶ√√Ż°£°∂řo‘ī°∑”õ›d£Ľ°į√◊ā}Ķņ£¨‘ŕĹŮÍÉőųńŌŗćŅhńŌ£¨őĽ”ŕī®ÍÉĹĽĹÁ£¨Ė|ŇcīůįÕ…ĹŌŗŖB°£◊‘ńŌŗćĹõ(j®©ng)īň…Ĺěť»Ž Ů“™Ķņ£¨¬∑Ĺ‘ŽUĺĢ£¨ĻŇ∑Q√◊ā}Ķņ°£ĻŇīķ”√ĪÝ£¨◊‘ÍÉ?n®®i)Ž Ů£¨∂ŗ≥ŲīňĶņ°Ī°£√◊ā}…Ĺ◊ųěťńŌĪĪ∆Ń’Ō£¨√◊ā}ĶņěťńŌĪĪ≥Ų»Ž“™»Ż£¨Ŗh(yu®£n)ĻŇįÕ»ň‘ŕ√◊ā}…Ĺ÷–ť_ĪŔŃň∂ŗólĶņ¬∑£¨–ő≥…Ńň“ĽāÄĶņ¬∑ĺW(w®£ng)Ĺj(lu®į)£¨Õ®∑Q√◊ā}Ķņ°£√◊ā}ĻŇĶņ «÷–áÝ◊Ó‘ÁĶńáÝĶņ£¨∆šöv ∑ĺ√Ŗh(yu®£n)£¨‘ŕŌń…Őēr∆ŕĪ„”–”õ›d£¨Ōń”ŪÕűēĢ√ňÕŅ…Ĺ£¨įÕ ŮÕý—…£Ľ“ůłŖ◊ŕčDļ√∑•įÕ∑Ĺ£¨‘Ý‘O(sh®®)įÕ–ÁÍP(gu®°n)”ŕŽU◊Ť£Ľ÷‹őšÕűúÁ“ů∑•ľqÕű£¨įÕéü≥Ų’ų”ŕńŃ“į£Ľ«ōĽ›ÕűŇ…ňĺŮRŚeúÁįÕ Ů£Ľ íļő‘¬Ō¬◊∑Ūn–Ň”ŕļģŌ™£¨ĚhÕűĄĘįÓ∑•ī®ĪĪŔz√Ů∆Ĺ»ż«ōÕű£Ľ≤‹≤Ŕ’ųĚh÷–ŹąŰĒńŌŌ¬įÕ÷›£ĽĄĘāšŮv‹äīůČőń≤ÍĖ≥«£¨ŹąÔwĎū(zh®§n)ŹąŗA”ŕńĺťT£¨«‹áņ(y®Ęn)ÓĀ”ŕįÕ÷›£ĽŐ∆īķĽ ◊”ņÓŔt°ĘŹUĶŘņÓ÷ōł£°ĘņÓ÷ō√ĮĶ»÷ÜŔHįÕ÷›ľĮ÷›£Ľňő‘™÷ģŽH‘™Ďó◊ŕ√…łÁĹõ(j®©ng)īň»Žī®Ļ•ļŌ÷›ŠěŰ~≥«£Ľ√ų≥Į‘O(sh®®)—≤ôzňĺ”ŕń≤ÍĖ≥«£Ľ«Ś°≠°≠[‘Ēľö(x®¨)]

183°ĘįÕįÕň¬

°°°°įÕįÕň¬£¨őĽ”ŕůīżą…ĹńŌ¬ī£¨ěť“ŃňĻŐmĹŐł¬Ķ¬»Ő“ģĹŐŇ…Ķŕ“ĽőĽĀŪő“áÝāųĹŐĶń◊śéü»A’‹°§įĘ≤∑∂≠ņ≠Ō££®”÷∑Q°įőųĀŪ…Ō»ň°Ī£©ĶńńĻĶō°£°įįÕįÕ°Ī£¨ľīěťįĘņ≠≤ģ’Z°į◊śŌ»°Ī°Ę°į◊śéü°ĪĶń“‚ňľ°£«ŚŅĶőű∂Ģ ģ»żńÍ£®£Ī£∂£ł£ī£©£¨…≥ŐōįĘņ≠≤ģŻúľ”≥«»ňń¬ļĪń¨Ķ¬Ķŕ∂Ģ ģĺŇīķ“Š£®£ý®©£©ĆO»A’‹°§įĘ≤∑∂≠ņ≠Ō££¨Źńł √C°ĘÍÉőųĀŪĶĹťĀ÷–āųĹŐ£¨ťĀ÷–ī®ĪĪśā(zh®®n)ŅāĪÝŮR◊”‘∆īżěťéüťL£¨◊ĆňŻ∂®ĺ”‘ŕŤFňĢň¬£®ĻŇ≥«Ė|ťTĪĪā»(c®®)£©°£Ŗ@őĽ°įőųĀŪ…Ō»ň°Ī…Ů–őĻŇĹ°£¨†Ó√≤»ŰŌ…£¨ňŻ°į–ō≤ō»żĹŐ÷ģēÝ∂Ý≤Ľ“‘őń√Ż£¨ňáĺęįŔľ“÷ģ∆ś∂Ý≤Ľ“‘ľľ∑Q°Ī£¨—‘’Z‘ú÷C£¨…∆”ŕÚT…š£¨”»Ļ§‘䳍°£ňŻÕ¨ŮR◊”‘∆≥£”őůīżą…Ĺ£¨“äńŌ¬īŐéĺ”ůīżą…Ĺżą√}÷ģ ◊£¨Ī„≤∑Íé’¨£®ČěĶō£©”ŕňģ≥ō÷ģ÷–°£ŅĶőű∂Ģ ģįňńÍ»ż‘¬£¨įĘ≤∑∂≠ņ≠Ō£»• ņ°£ňŻĶńłŖ◊„Ķ‹◊”∆Óžo“ĽŇcŮR◊”‘∆Ī„‘ŕňŻ…ķ«įňý≤∑÷ģŐéĹ®‘ž°įĻįĪĪ°Ī£®ńĻÕ§£©£¨ŇŇňģŐÓÕŃ£¨ĆĘ∆šį≤‘Š”ŕÉ»(n®®i)£¨≤Ę√Ł√Żěť°įĺ√’’Õ§°Ī£¨ň◊∑QįÕįÕň¬£¨’ľĶō°≠°≠[‘Ēľö(x®¨)]

184°Ę“śőųň¬

°°°°“śőųň¬őĽ”ŕňńī®ł ◊ő÷›–¬żąŅhľ◊ņ≠őųŗl(xi®°ng)£¨‘ďň¬ĺŗ–¬żąŅh≥«3ĻęņÔŐ飨ļ£įőěť4180√◊£¨‘ďň¬ěť”ļ÷ŔĪĺĹŐ÷Ý√Żīů≥…ĺÕ’Ŗ…£Ŗ_(d®Ę)ņ…Ņ®“śőųňýĄď(chu®§ng)Ĺ®£¨÷ŃĹŮ“—”–1168ńÍĶńöv ∑°£ňŻĶńłł”HĹ–ńĺ—ŇŖ_(d®Ę)Ŕź£¨ «Õ¬ř¨Õű≥Į»ż ģįňīķŔĚÕű≥ŗň…Ķ¬ŔĚĶń ģőĽīů≥ľ÷ģ“Ľ£¨∂Ý«“ «Īĺ≤®Ť§Ŕ§éü°£ņ…Ņ®“śőųįī’’łł”HĶń∑‘łņ∑Ó––ĀŪĶĹŃļ»„£¨÷∆∑Łįňżą?zh®™)ž≤Ņ£¨–¬żą”–āÄ«űťLĹ–ņ’ľ”£¨ņ’ľ”÷™Ķņņ…Ņ®“śőų”–Őō ‚Ķń…ŮÕ®£¨ĺÕ–Ň—Ųņ…Ņ®“śőų°£Źńīň£¨…£Ŗ_(d®Ę)ņ…Ņ®ĺÕ≥…ěťŃňņ’ľ”Ķńņģ¬Ô°£…£Ŗ_(d®Ę)ņ…Ņ®“śőų”√ňŻ◊‘ľļĶń√Ż◊÷°į“śőų°ĪÉ…◊÷éßĀŪŖ@āÄň¬√Ż£¨√Ł√Żěť°į“śőųň¬°Ī°£°į“śőų°ĪĶń“‚ňľ «‘≠ ľ÷«ļÕ •÷«°£…£Ŗ_(d®Ę)“śőųąAľŇēr»ę…ŪĽĮ≥…≤ ļÁ£¨÷Ľ £Ō¬Ó^įl(f®°)ļÕ÷łľ◊°£…£Ŗ_(d®Ę)ņ…Ņ®“śőųĶńņ^≥–»ňŇdįÕĹĶĚ… «āÄ…w ņüoŽpĶń÷«ĽŘ’Ŗ£¨īňēr“śőųň¬”–÷vĹõ(j®©ng)ļÕ–řĶņ°£ŇdįÕĹĶĚ… ©…ŮÕ®–ř‘ž≥Ų°į–Ńņ≠őڳѰĪĶń∑ū…Ū°£ŇdįÕĹĶĚ…‘ŕąAľŇēr÷ĽŃŰŌ¬Ó^įl(f®°)÷łľ◊÷ģÕ‚»ę…ŪĽĮ≥…ļÁĽĮ…Ū°£ňŻĶńĹŐ°≠°≠[‘Ēľö(x®¨)]

185°ĘäZĶ«ň¬

°°°°őĽ”ŕňńī® °įĘČőŅhĖ|ĪĪįňĻęņÔŐéĶńÕ؆Ė¨Ēŗl(xi®°ng)’ĢłģňýĆŔŐŠłFīů͆(du®¨)Ķŕňń–°Í†(du®¨)Ķńĺ≥É»(n®®i)°£įĘČőäZĶ«ň¬1°ĘĶōŐé»ň ņ ģ√ņ÷ģ”ńžo£¨»ÁŌ…ĺ≥į„÷ģ”ń—Ň£¨™q»Áį◊ļ£¬›÷ģůwĺŘ»főÔľ™Ōť”ŕ÷ģž`Ķō°£2°ĘľĮĪä…ģĶńäZĶ«ň¬”÷“‘∆šį◊√ĪĪĺĹŐ÷ģň¬Ķńľ™Ōť÷ģĶō∂ÝĶ√√Żěť°į√∑÷Ů‘ķőųļŌ–żŃ÷°Ī∂Ý÷ģ Ę√Ż°£3°ĘäZĶ«ň¬Ĺ®ň¬”ŕ-ĶŕŃýņ@ŚńńĺŇ£ńÍľīĻę‘™1385ńÍ£¨”…ĪĺĹŐ» ≤ľ?x®¨)JŌńł¶ńŠ¨Ē‘ŲīůéüĶžĽý∂ÝĹM≥……ģąF(tu®Ęn)°£īůĶÓ”…80łý÷ýÓ^ňý÷ßďő£¨»°√Żěť°įĪĺĀŪľŇžo…£Ķ«Ń÷°Ī°£«įļů”– ģ∂ĢīķĪĺĹŐīůéüŌŗņ^ĺS◊o(h®ī)°£-Ķŕ ģ“Ľņ@Śń÷ģĽūŮRńÍľīĻę‘™1666ńÍ£¨”…äZĶ«”ļ÷Ŕ≥Ģ≥ľĆĘ‘ďň¬öwĆŔĹoŹńļů≤ōŇdŖ_(d®Ę)ŪĒĀŪĶńĪĺĹŐīůéüŇŪīŽÕķĹ‹∂Ý◊É?y®≠u)ťļů≤ōĪĺĹŐĶńňýĆŔ÷ģ“Ľ£¨‘ŕŇŪīŽÕķįĘČőäZĶ«ň¬Ĺ‹ĶńīůѶéÕ÷ķļÕ∂¶Ń¶÷ß≥÷Ō¬£¨”÷ŇdĹ®Ńň°įŇd≤ōīůĶÓ°Ī£¨»°√Żěť°įäZĶ«ľŇžoāź÷ťźā…ę”ļ÷ŔŃ÷°Ī°£÷ģļůŌŗņ^”…äZĶ«ň¬ ņ“uĀŪĺS◊o(h®ī)°£Ķŕįňīķ≥ĢöJĶŕ∂Ģ ņ≥Ģ≥ľĶ«įÕą‘(ji®°n)ŔĚīůéüŌÚīů÷™ļÁ…Ū°≠°≠[‘Ēľö(x®¨)]

186°ĘÍź“„Ļ 唾įőńőÔ͟іū^

°°°°Íź“„Ļ ĺ”◊ý¬š”ŕė∑÷ŃŅh≥«ĪĪ17.5ĻęņÔĶńĄŕĄ”ŗl(xi®°ng)’żúŌě≥£¨Ŗ@ņÔ…Ĺ«ūŖBĺd∆ū∑Ł£¨–°ļ”“ņįÝ…ĹĄ›£¨‘ŕ»ļ∑Ś÷–ī©Ńų£¨ėšńĺ”Ű”Ű [ [£¨—ŗľŰĪŐ¬š£¨ŌĶĶš–ÕĶńú\«ū√Ůĺ”°£Ļ ĺ”ŇdĹ®”ŕ«Śīķ«¨¬°≥űńÍ£¨Íź“„Őę◊ś”૨¬°∂°√ģńÍŔIŌ¬Ŗ@ČKĽýėI(y®®)£¨ļůĹõ(j®©ng)ĒU(ku®į)Ĺ®ÕÍ…∆£¨Ļ≤”č(j®¨)”–īů–°∑Ņő›»ż ģŃýťg£¨Ĺ®÷Ģ√ś∑e750∆Ĺ∑Ĺ√◊£¨ěť»ż÷ōŐ√ňńļŌ‘ļ≤ľĺ÷£¨ńĺŔ|(zh®¨)ī©ťĺĹY(ji®¶)ėč(g®įu)£¨∑Ņő›◊ÝőųŌÚĖ|°£1901ńÍ8‘¬26»’£¨Íź“„’Q…ķ‘ŕŖ@◊ý‘ļ¬š“Ľ÷ōŐ√◊ůā»(c®®)Ķń“Ľťg–°ÕŖ∑ŅņÔ£¨≤Ę‘ŕŖ@ņÔ∂»Ŗ^ÕĮńÍērīķ°£1980ńÍ7‘¬10»’ňńī® °»ň√Ů’ĢłģĆĘÍź“„Ļ ĺ”Ļę≤ľěť °ľČőńőÔĪ£◊o(h®ī)ÜőőĽ£¨≤Ęď‹ŅÓĺS–ř£¨Ľ÷ŹÕ(f®ī)‘≠√≤ļůĆ¶Õ‚ť_∑Ň°£Íź“„Ļ ĺ”īůťT÷–—Ž”–-Õ¨÷ĺ”HĻPēÝÓ}Íź“„Ļ ĺ”ō“Ó~£¨É…ŖÖ «»ęáÝ∑ūĹŐÖf(xi®¶)ēĢ÷ųŌĮŕwė„≥űŌ»…ķ◊ęĆĎĶń÷Ī¬ēĚMŐžŌ¬£Ľ ‚Ą◊ĪĢ ņťgĶńƶ¬ď(li®Ęn)°£‘ļČő◊ůā»(c®®)į≤∑Ň÷ÝÍź“„ŇcŹą‹ÁĶńĚhį◊”ŮĶŮŌŮ£¨Ļ ĺ”É»(n®®i)÷ōŁc(di®£n)“‘Ćć(sh®™)őÔ’Ļ≥ŲÍź“„…ŔńÍēr∆ŕ…ķĽÓ°ĘĆW(xu®¶)Ńē(x®™)Ķ»«ťõr£¨–ÚŹd°≠°≠[‘Ēľö(x®¨)]

187°Ę…šļťśā(zh®®n)Ĺ≠ň¬

°°°°…šļťśā(zh®®n)Ĺ≠ň¬£¨őĽ”ŕī®÷–°į”^“ŰőńĽĮ÷ģŗl(xi®°ng)°Ī°ĘŐ∆īķ÷Ý√Ż‘ä»ňÍź◊”įļĻ ŗl(xi®°ng)£¨…šļťŅh≥«ÍP(gu®°n)ŐęļÕśā(zh®®n)ńŌ∆¨Ö^(q®Ī)łĘĹ≠őųį∂£¨ ľĹ®”ŕŐ∆ń©ŐžĶvńÍťg£®Ļę‘™904ńÍ£©£¨≥ű√Ż°įĽōŁSŪŖěģň¬°ĪĽÚ°įŁSŪŖěģň¬°Ī°£«ßńÍĻŇň¬£¨é◊∂»ŇdŹU°£ňő‘™ēr∆ŕ‘Ýňńīő‘Ų–řĒU(ku®į)Ĺ®£¨√ų≥ÁĶĚŃýńÍ£®1633ńÍ£©ĪĽļťňģõ_∆∆°£«Ś”ļ’ż∂ĢńÍ£®1724ńÍ£©£¨šŁī®÷™łģŇ…Õ®Ň–°Ęōē…ķŮR“ķĀŪŐęļÕ£¨¨F(xi®§n)ąŲŅľ≤ž£¨Ňcŗl(xi®°ng)»ň°Ęň¬…ģ…Ő∂®£¨ĪŔĶōįňģÄ£¨–řŹÕ(f®ī)»ż◊÷–őň¬ŹR°£ŇdĹ®»ÁŤFŚ^–ÕĶńĺŇľČŅŁťw“Ľ◊ý£¨Ōů’ų…ŌŪĒŐžŐ√°ĘŌ¬»ŽĶōłģ°ĘÕĢśā(zh®®n)łĘĹ≠°ĘĚ…ĚôÉ»(n®®i)Čő°ĘĹĶ∑ŁńűżąňģĻ÷°£övērÉ…ńÍįŽĹ®≥…£¨łŁ√Żěť°įÕű†ĒŹR°Ī°£łŁ√Żěť°įÕű†ĒŹR°ĪĶńŁSŪŖěģň¬£¨ĶÓ”Ó›xĽÕ£¨ö‚Ą›–Řā•£¨ŇcĶ«‘∆ň¬īůī»ĪĮĶÓ°ĘŹVļģň¬ņŌÝf…ĹĶ»ĻŇň¬ŖbŌŗƶ÷Ň£¨ň¬É»(n®®i)ŠĆŚ»ń≤ńŠ∑ū°Ę”^“Űīů Ņ°Ęőń ‚°Ę∆’ŔtĶ»ĶŮň‹£¨ľľňáĺę’Ņ£¨‘ž–Õĺę√ņ£¨ÉxĎB(t®§i)◊‘»Ľ£¨Ď™(y®©ng)Úě(y®§n)ňń∑Ĺ°£√ŅńÍŃý‘¬Ńý»’£¨ĻŇň¬ŹRēĢüŠŰ[∑«∑≤°£«ßńÍśā(zh®®n)Ĺ≠ĻŇň¬öv°≠°≠[‘Ēľö(x®¨)]

188°ĘńŌżźń¶—¬‘žŌŮ

°°°°ńŌżźń¶—¬‘žŌŮįÕ÷–ńŌżźĻŇŅŖ‘žŌŮőĽ”ŕįÕ≥«ńŌ“ĽĻęņÔĶńńŌżź∆¬…Ĺ£¨ńŌżźĻŇŅŖér ĮĪŕŃĘ£¨łŖ ģ”ŗ’…£¨ťLĒĶ(sh®ī)įŔ≥Ŗ£¨∑Ĺ’ż»ÁŌų£¨Ń–Ć”∑÷żź£¨Ťā∑ūņŘņŘ£¨ńŌżź‘žŌŮĺę«…ŃŠ≠ᣨ◊ňĎB(t®§i)łųģź£¨ö‚Ŕ|(zh®¨)úÜļŮ£¨∂ň«fōSĚM£¨…Ů«ťětěĘ£¨Ķš—Ňīů∑Ĺ°£įÕ÷–‘Ýėsę@ ĮŅŖ÷ģŗl(xi®°ng)√ņ√Ż£¨ňŁ”–Ė|żź°ĘńŌżź°ĘĪĪżź°Ęőųżź£¨”»“‘ńŌżź◊ÓĄŔ£¨“é(gu®©)ń£ļÍīů£¨ĶŮ«∂ŃŠ≠ᣨôĪĪ»ŌŗŖB£¨įÕ÷–ńŌżźĻŇŅŖ «ĻŇīķĄŕĄ”»ň√Ů«…äZŐžĻ§Ķńňá–g(sh®ī)ĺę∆∑£¨ «ĻŇīķ ĮŅŖňá–g(sh®ī)ĶńÉě(y®≠u)–„īķĪŪ£¨ «įÕ÷›ĻŇőńĽĮĶńöv ∑“ä◊C°£ńŌżźĻŇŅŖ‘žŌŮ£¨ ľĄď(chu®§ng)”ŕńŌĪĪ≥Į£¨ŽSŹR≤ĽĒŗ‘ŲÁĚ£¨–ő≥…Ńň“é(gu®©)ń£ļÍīůĶń ĮŅŖ»ļ°£¨F(xi®§n)”–‘žŌŮ“ĽįŔ»ż ģ∆Ŗżź£¨∂Ģ«ß”ŗ◊ū£¨”–Ĺõ(j®©ng)īĪ ģňń◊ý£¨‘žŌŮĪģ ģĄt£¨–¬Ĺ®ĪģňńĄt£¨áņ(y®Ęn)őš(Ő∆įÕ÷›ńŃ)°į◊ŗĪŪ°ĪĪģ“Ľ∑ý£¨Ó}”õőŚ ģól£¨‘äőńőŚ ģ∂Ģ ◊£¨‘žŌŮĺę«…ŃŠ≠ᣨ◊ňĎB(t®§i)łųģź£¨ö‚Ŕ|(zh®¨)úÜļŮ£¨∂ň«fōSĚM£¨…Ů«ťětěĘ£¨Ķš—Ňīů∑Ĺ°£ńŌżź‘žŌŮ“‘∑ūĹŐěť÷ųĶń◊ŕĹŐňá–g(sh®ī)£¨‘žŌŮ÷ų“™”–°į∑®…Ū∑ū°Ī°Ę°į»ż ņ°≠°≠[‘Ēľö(x®¨)]

189°Ę÷–Ĺ≠śā(zh®®n)Ĺ≠ň¬

°°°°śā(zh®®n)Ĺ≠ň¬”÷√ŻÕű†ĒŹR£¨“Úň‹”–śā(zh®®n)Ĺ≠Õű†Ē—¶Ŗ\(y®īn)żąĶń…ŮŌŮ∂ÝĶ√√Ż°£ňŁőĽ”ŕ÷–Ĺ≠Ņh≥«Ż} –Ĺ÷ĶńĄPĹ≠ŖÖ£¨ «÷–Ĺ≠ŅhĪ£īśĪ»›^ÕÍ’ŻĶń◊ŖŮRřD(zhu®£n)Ĺ«ė« Ĺė”ĶńĻŇŹR£¨£Ī£Ļ£ł£ĶńÍĪĽ÷–Ĺ≠Ņh»ň√Ů’ĢłģŃ–ěťŅhľČőńőÔĪ£◊o(h®ī)ÜőőĽ°£Ĺ‚∑Ň«į£¨“ÚĶņ¬∑ĹĽÕ®≤ĽĪ„£¨÷–Ĺ≠ĶńŖM(j®¨n)≥ŲŅŕ…Ő∆∑∂ŗÕ®Ŗ^ĄPĹ≠ī¨Ŗ\(y®īn)£¨ňģěń(z®°i)ļÕī¨∑≠»ňÕŲĶń ¬ēr”–įl(f®°)…ķ£¨ņŌįŔ–’∂ľ’f «ňģ—ż‘ŕ◊ųĻ÷°£√ŮáÝįś°∂÷–Ĺ≠Ņh÷ĺ°∑›d£ļ«ŚĶņĻ‚£Ī£īńÍ£®£Ī£ł£≥£īńÍ£©£¨”…—ōļ”ĶńĪä…Ő»ňľĮŔY–řĹ®ŃňŖ@◊ýśā(zh®®n)ňģ—ż°ĘĪ‹ĻŪ–įĶń…ŮŹR°£‘ďŹR◊ÝĖ|≥Įőų£¨”…śā(zh®®n)—żīůĶÓ°Ę◊ŖŮRřD(zhu®£n)Ĺ«ė«°ĘéŻ∑ŅľįĎÚŇ_Ķ»Ĺ®÷ĢĹM≥…£¨ ĮĻį–őŽp…»īůťT…Ō∑Ĺȶ…Ō”–°įśā(zh®®n)Ĺ≠ň¬°Ī»żāÄĹūĻ‚ťWťWĶńīů◊÷£¨É…ā»(c®®)łų”–°įļ”«Ś°Ī°Ę°įļ£ÍŐ°Ī∂Ģ◊÷£¨“‚÷łĹ≠ļ”üo≤®ņň£¨įŔ–’į≤∂®£¨ŐžŌ¬Őę∆Ĺ°£ŅÁŖM(j®¨n)īůťT£¨ŐßÓ^ĺÕ «ńĺ÷∆ĎÚė«£¨◊ů”“ěť◊ŖŮRřD(zhu®£n)Ĺ«ė«£¨”– ģé◊ťgńĺĹY(ji®¶)ėč(g®įu)—Ňťg£¨ěťĺ∆ė«£¨ «Ŗ_(d®Ę)ĻŔÔ@ŔFÔčĺ∆ŅīĎÚĶńĶō∑Ĺ£¨īįĽ®ľįė«—ōĶűįŚ»ę «ĺęĶŮľö(x®¨)ŅŐ£¨ė«Ō¬Ķń—Ň°≠°≠[‘Ēľö(x®¨)]

190°Ę“ňŔe’śőš…ĹĻŇĹ®÷Ģ»ļ

°°°°“ňŔe’śőš…Ĺ£¨ŗŹĹŁīš∆Ń…Ĺ£¨“Ú…Ĺ…Ō”–’śőšīůĶŘŹR∂ÝĶ√√Ż£¨’śőš…ĹĻŇĹ®÷Ģ»ļ£¨ «»ęáÝ÷ōŁc(di®£n)őńőÔĪ£◊o(h®ī)ÜőőĽ°£’śőš…Ĺňő√ŻŌ…āH…Ĺ£¨√ųīķ“—”–’śőš…Ĺ°ĘéüĀŪ…ĹĶ»√Ż∑Q°£√ų»föv‘™ńÍ£®1573£©ňńī®—≤ďŠ‘Ý °őŠ’ų”Ď∂ľ’∆»ňēr£¨Õ–‘~’śőš◊śéü÷ķ∆šéü£¨ńň‘ŕ…Ĺ…Ō‘ŲĹ®’śőšžŰ£¨ļů”÷ņm(x®ī)Ĺ®≤Ľ…ŔŹR”Ó£¨÷Ń«ŚīķĻ≤”–Ĺ®÷Ģ20”ŗŐ飨ŐĖ∑Q°įī®ńŌĶņĹŐ√Ż…Ĺ°Ī°£ĹŮ…–īśĻŇĹ®÷Ģ”–∂∑ń∑Ćm°Ęőń≤żĆmĶ»8Ő飨’ľĶō√ś∑eĻ≤3.33ĻęŪē°£ĻŇĹ®÷Ģ“ņ…Ĺ»°Ą›£¨Śe¬š”–Ą›£¨«““ŔŃĘŠļĹ≠į∂ŇŌ£¨ňń÷‹ĻŇńĺÖĘŐž£¨‘ä«ťģč“‚£¨Õū»ŰŌ…ĺ≥°£ĻŇĹ®÷Ģ÷–£¨–Ģ◊śĶÓĹ®”ŕ√ų»föv∂ĢńÍ£®1574£©£¨Ĺ®÷Ģ√ś∑e156∆Ĺ∑Ĺ√◊£¨ĶÓ«į”–«ŚĹ®ńĺ ĮĹY(ji®¶)ėč(g®įu)»Á“‚∂∑ĻįŇ∆∑Ľ£Ľ◊śéüĶÓĹ®”ŕ√ų»fövĺŇńÍ£®1581£©£¨Ĺ®÷Ģ√ś∑e64∆Ĺ∑Ĺ√◊£¨ĶÓ«įľ‹ ĮėÚ‘Ľ°į÷]Ō…ėÚ°Ī°£ÕŻ≤Ľė«“ŗĹ®”ŕ√ų»fövĺŇńÍ£¨«Ś«¨¬°őŚ ģŃýńÍ£®1791£©Ňŗ–ř£¨ěťŐßŃļ Ĺ»ż÷ōť‹–™…ĹŪĒ£¨Ķŕ∂ĢĆ”‘O(sh®®)ė«£¨Ĺ®÷Ģ√ś°≠°≠[‘Ēľö(x®¨)]

191°ĘŅż…Ĺň¬

°°°°Ņż…Ĺň¬“ÚĹ®”ŕŅż…Ĺ÷ģŪĒ∂Ý√Ż÷ģ°£őĽ”ŕŇÓ»Rśā(zh®®n)≥«ńŌ£¨«į”–«ŗ™{į◊Ōů£¨ŗVĹ≠”Ůéß≠h(hu®Ęn)ņ@£¨ļůěťőŚÝP≥ĮÍĖ£¨ÁtņŹ„~Ļń£¨◊ů”–ōąÉļ ōĪP£¨ ĮÕ§”≠»f∑ū£¨”“ «Ĺū∂U◊o(h®ī)żą∂ī£¨Ćö Įśā(zh®®n) ĮżąŖ^Ĺ≠°£Ņż◊÷…Ĺ‘ī”ŕ∂Ž√ľżą»™÷ģ÷ų√}£¨”÷√ŻĆĎ◊÷ér°ĘőĽ”ŕŇÓ»Rśā(zh®®n)ńŌ√ś£¨ŌŗƶłŖ∂»95√◊£¨ļ£įőłŖėň(bi®°o)380√◊°£»ę…ĹĺýěťŪďérļÕł°ÕŃĆ”£¨ő®…ĹŪĒ“Ľ Į“ŔŃĘ£¨–ő»ŰňĢŪĒ°£ér ĮŔ|(zh®¨)Ķōą‘(ji®°n)”≤ľö(x®¨)ńĀ£¨÷–üoŅpůŃ£¨«“ŌÚĪĪ“Ľ√ś£¨ĪŕŃĘ»ÁĶ∂Ōų£¨∆ĹŐĻ»Ű≤£Ńߣ¨ĺř°įŅż°Ī◊÷ĺÕŅŐ”ŕ ĮĪŕ…Ō°£»ňāÉĻ ∑Q°įőŚÝP≥Į°į÷ģ°ĪĖ|ĪĪÝP°Ī…ĹěťŅż◊÷…Ĺ°£°įŅż°Ī◊÷łŖ5√◊£¨Ćí4√◊£¨◊÷–ő’żŅ¨£¨Íé–ő°ĘĻPĄĚ◊Ó…Óěť4Ļę∑÷£¨◊ÓīůĻPĄĚôM√śěť40Ļę∑÷°£ľ“ŘEĻ§’Ż£¨ĻPѶ”–…Ů£¨īů∂Ý≤Ľ≥ŕ£¨√‹∂Ý≤Ľĺo£¨ťgľ‹«°ģĒ(d®°ng)£¨◊ů”“ĺý∑Q£¨ŤFģč„y„^£¨…nĄŇ”–Ѷ£¨ĻPšh ś’Ļ£¨»Š÷–”–Ąā£¨ «ŽyĶ√ĶńőńĽĮĻŚĆö£¨Ĺõ(j®©ng)ĺęĻ§ŅŐīŃ£¨”√ ĮĽ“ÕŅ∆š◊÷ŘE£¨Ěćį◊°Ę–—ńŅ£¨ĒĶ(sh®ī)ņÔŖb”^£¨«ŚőķŅ…“ä°£°įŅż°Ī◊÷ěť’lňýĆĎ£ŅďĢ(j®ī)°≠°≠[‘Ēľö(x®¨)]

192°ĘőŚ ņÕ¨Ő√∑Ľ

°°°°‘ŕłĘ≥«Ö^(q®Ī)żąťTśā(zh®®n)–°ėÚīŚ£¨”–“Ľ◊ýőŚ ņÕ¨Ő√∑Ľ°™°™Źą÷Ŕ∆śőŚ ņÕ¨Ő√∑Ľ°£Ŗ@“≤ «ő“ –őŚ ņÕ¨Ő√∑Ľ÷–£¨Ī£īś◊ÓěťÕÍļ√£¨ĶŮŅŐĻ§ňá◊Óěťĺę’ŅĶń«ŚīķĶŮŅŐ£¨ĺŖ”–›^łŖĶńňá–g(sh®ī)Ér÷Ķ°£»ÁĹŮ£¨Ŗ@◊ýŇ∆∑Ľ“—≥…ěťģĒ(d®°ng)?sh®ī)ō¨F(xi®§n)īķřr(n®ģng)ėI(y®®)¬√”ő”^Ļ‚Ö^(q®Ī)“ĽāÄ™ö(d®≤)ŐōĶńőńĽĮėň(bi®°o)÷ĺ°£™ö(d®≤)ŐōĶńőńĽĮ∑ŻŐĖŹńĺdÍĖ≥«Ö^(q®Ī)Ĺõ(j®©ng)ĺdĹ≠Ļę¬∑ŖM(j®¨n)»ŽłĘ≥«żąťTśā(zh®®n)–°ėÚīŚ£¨ÕýľtĹŘŃ÷īŚőĮēĢ∑ĹŌÚ«į––£¨ī©Ŗ^Ķņ¬∑É…ŖÖĶńłų∑NīůŇÔ Ŗ≤ň£¨«į––500√◊◊ů”“£¨Źą÷Ŕ∆śőŚ ņÕ¨Ő√∑ĽĪ„≥Ų¨F(xi®§n)‘ŕ”õ’Ŗ√ś«į°£Źą÷Ŕ∆śőŚ ņÕ¨Ő√∑Ľ—ŕ”≥‘ŕé◊÷Íīůėš÷–£¨Ň∆∑Ľňń÷‹őŰ»’Ķńřr(n®ģng)ŐÔ£¨“—Ĺõ(j®©ng)≥…읨F(xi®§n)īķřr(n®ģng)ėI(y®®)”^Ļ‚¬√”őģa(ch®£n)ėI(y®®)éߣ¨ńĺĖŇôŕĆĘŇ∆∑ĽáķŃň∆ūĀŪ£¨’ĺ‘ŕŇ∆∑ĽŌ¬Ŗh(yu®£n)”^£¨”–∑Nī©‘Ĺöv ∑Ķńł–”X°£—Ř«įĶńŹą÷Ŕ∆śőŚ ņÕ¨Ő√∑Ľ£¨Žm»ĽĹõ(j®©ng)övŃňĹŁÉ…įŔńÍĶńÔL(f®•ng)”Í«÷őg£¨ĶęŇ∆∑ĽĶńĹY(ji®¶)ėč(g®įu)ÕÍļ√£¨ÕĢÉx≤Ľúp£¨…Ō√śĶńł°ĶŮ°ĘÁUŅ’ĶŮŅŐĺÄól“ņ»Ľ«Śőķ£¨ÉH”–ĺ÷≤Ņ“ÚÔL(f®•ng)”Í«÷őgĪĽÔL(f®•ng)ĽĮ°Ę∆∆ďpĽÚťLĚMĺGŐ¶°£ģĒ(d®°ng)?sh®ī)ōĺ”√Ůłś‘V”õ’Ŗ£¨Ň∆∑Ľňý‘ŕĶńőĽ°≠°≠[‘Ēľö(x®¨)]

193°Ę» ČŘłŖľ“īů∑ū

°°°°» ČŘłŖľ“īů∑ū£ļ”÷∑QŇ£Ĺ«’Įīů∑ū£¨őĽ”ŕ» ČŘŅh≥«Ė|ĪĪ35ĻęņÔĶńłŖľ“śā(zh®®n)ķóÓ^īŚŇ£Ĺ«’Į£¨ļ£įő760√◊£¨ĶōŐéŽpŃų°ĘļÜÍĖ°Ę» ČŘ»żŅhĹĽĹÁŐ飨żą»™…Ĺ√}÷–∂őĖ|ā»(c®®)ŖÖĺČ£¨ĺŗ≥…∂ľ –40ĻęņÔ£¨ĺįÖ^(q®Ī)Ņā√ś∑e4.8∆Ĺ∑ĹĻęņÔ£¨ńŌ°ĘĪĪ°Ęőų»ż√ś»ļ…ĹŖBĹ”£¨Ć”énĶŁ’Ō£¨Ė|őų∆Ĺģ†ĒĶ(sh®ī) ģņÔ£¨ĹŁ”^ķóÓ^ňģ鞣¨Ŗh(yu®£n)”^ļÜÍĖ»ż≤ŪļĢ£¨ « °ľČ÷ōŁc(di®£n)őńőÔĪ£◊o(h®ī)ÜőőĽ°£’Į…ŌĻŇįō…n”Ű£¨Ļ÷ ĮŠ◊Šĺ£Ľ’ĮĖ|ā»(c®®)—¬Īŕ“ņ…ĹÁĚ‘žŹõņ’∑ū–ōŌŮ“Ľ◊ū£¨◊ÝőųŌÚĖ|£¨Žp ÷żR–ōļŌ ģ£¨Ň£Ĺ«’Įīů∑ū ľ”ŕŐ∆īķŐžĆöįňńÍ£¨Ó^łŖ7.7√◊£¨ÓiłŖ1√◊£¨–ōłŖ4.85√◊£¨√ś≤ŅĆí4.6√◊£¨ľÁĆí11√◊£¨ «÷–áÝīů∑ūĶńő®“Ľ–ō∑ū°£”ŕĻę‘™707ńÍĹ®≥…°£2002ńÍ3‘¬£¨Ņh’ĢłģĆŹ∂®ěťŅhľČĶŕ“ĽŇķ¬√”őÖ^(q®Ī)°£ė∑…Ĺīů∑ū «ļ£Õ®éßÓI(l®ęng)Ļ§Ĺ≥ ľŤŹ”ŕŐ∆ť_‘™≥űńÍ£®Ļę‘™713ńÍ£©£¨’żļ√ «» ČŘīů∑ūĹ®≥…6ńÍ÷ģļů°£“≤‘S «ňŻĆĘ» ČŘīů∑ūĹ®≥…»°Ķ√ŃňÁĚŅŐĹõ(j®©ng)Úě(y®§n)£¨”÷ĶĹłųĶōŅľ≤ž£¨ŖxĶĹŃň°≠°≠[‘Ēľö(x®¨)]

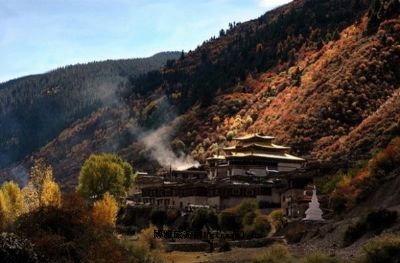

194°ĘÉxŽ]ąů∂ųň¬

°°°°őĽ”ŕÉxŽ]Ņh”^◊Ōśā(zh®®n)óÓŃÝīŚĶńąů∂ųň¬£¨ «“ĽŐéĪ£īśÕÍļ√Ķń√ų«ŚĻŇĹ®÷Ģ°£’ŻāÄĹ®÷Ģ≤ľĺ÷ĺę√Ó£¨ÔL(f®•ng)łŮĻŇė„£¨ť‹Ō¬∂∑Ļį‘ž–Õĺę√ņ£¨◊ŲĻ§ĺę«…£¨ĺŖ”–ėOłŖĶńňá–g(sh®ī)ļÕöv ∑Ér÷Ķ°£‘ŕąů∂ųň¬£¨ňő≥Į†Ó‘™ņÓÖf(xi®¶)ĻßŃŰŌ¬Ńň°į÷–†Ó‘™°Ęąůńł∂ų°ĪĶńĻ ¬£¨‘ŕģĒ(d®°ng)?sh®ī)ōāųěť√ņ’Ą°£ąů∂ųň¬’ľĶ?10∆Ĺ∑Ĺ√◊£¨Ĺ®÷Ģ√ś∑e666.2∆Ĺ∑Ĺ√◊°£«įĶÓĹ®”ŕ«Śīķ£¨Õ®√śťü19√◊£¨Õ®ŖM(j®¨n)…Ó12.3√◊£¨ī©∂∑ĹY(ji®¶)ėč(g®įu)£¨Üőť‹Ď“…Ĺ Ĺő›ŪĒ£¨…Ōł≤–°«ŗÕŖ£¨Õ®łŖ6√◊£¨ť‹łŖ3.5√◊°£Ķ«őŚľČ ĮŽA£¨ĺÕĀŪĶĹļůĶÓ°£ļůĶÓĹ®”ŕ√ųīķ£¨√śťü3ťg19√◊£¨ŖM(j®¨n)…Ó15.6√◊£¨ŐßŃļī©∂∑ĹY(ji®¶)ėč(g®įu)£¨Üőť‹Ď“…ĹŪĒ£¨…Ōł≤–°«ŗÕŖ£¨ť‹łŖ3.3√◊£¨Õ®łŖ7.25√◊°£”õ’ŖŅīĶĹ£¨ļůĶÓ«įť‹Ō¬£¨ ©őŚšĀ?zh®§n)ų∂∑Ļ?∂š£¨ěť÷ýÓ^šĀ?zh®§n)ų°Ę—a(b®≥)ťgšĀ?zh®§n)ų°ĘřD(zhu®£n)Ĺ«šĀ?zh®§n)ų£¨∆š÷–÷ýÓ^šĀ?zh®§n)?∂š£¨—a(b®≥)ťgšĀ?zh®§n)?∂š£¨‘ž–Õĺę√ņ£¨◊ŲĻ§ĺę«…£¨ĹY(ji®¶)ėč(g®įu)∑Ä(w®ßn)ĻŐ£¨ĺŖ”–ėOłŖĶń—–ĺŅÉr÷Ķ°£”“∆ęĶÓ√śťü4ťg12√◊£¨ŖM(j®¨n)…Ó8.17√◊°≠°≠[‘Ēľö(x®¨)]

195°ĘĪŐňģň¬

°°°°ĪŐňģň¬”÷√ŻĶőňģň¬£¨◊ý¬š‘ŕ –Ö^(q®Ī)ĪĪ≤ŅżĒ…Ĺőų¬īłĘĹ≠Ė|į∂—¬Īŕ£¨ «“ĽŐéĶÓŐ√ė«ťwŇcą@Ń÷ĹY(ji®¶)ļŌĶńÔL(f®•ng)ĺįŁc(di®£n)£¨ľīĪŐňģň¬ěIĹ≠Ļęą@°£ĪŐňģň¬ ĮŅŐ‘žŌŮěťňńī® °őńőÔĪ£◊o(h®ī)ÜőőĽ°£ĪŐňģň¬ěť“Ľ◊ýň¬ŹR£¨◊Ó‘ÁĹ®”ŕŐ∆Őę◊ŕōĎ”^ńÍťg£®627-649£©£¨‘Ý∂ŗīőĪĽößļÕ÷ōĹ®£¨Ķę“é(gu®©)ń£ĺýļ‹–°°£1986ńÍť_ ľ–¬Ĺ®ĶńĪŐňģň¬ěIĹ≠Ļęą@£¨“‘ĻŇĪŐňģň¬ěť÷––ń£¨—ōłĘĹ≠Ė|į∂—¬ĪŕŌÚńŌĪĪ—”…žľs1000√◊£¨Ļęą@’ľĶō√ś∑e2.2»f∆Ĺ∑Ĺ√◊°£÷ų“™Ĺ®÷Ģ”–īůĶÓ°Ę≠h(hu®Ęn)–„ė«°ĘĪŐ≤®‹é°Ę◊”į≤ĺ”°ĘĪĪÕ§°ĘÕŻłĘŹd“‘ľį∆šňŻŇšŐ◊Ĺ®÷Ģ°£ĪŐňģň¬īůĶÓĻ≤ňńĆ”£¨»ż÷ōť‹ĺŇľĻŪĒ–™…Ĺ Ĺ∑¬ńĺĹ®÷Ģ£¨Õ®łŖ21√◊£¨łĹ—¬–řĹ®£¨ő°∂ŽČ—”^°£Ķ◊Ɣ읔…∂ŗłýšďĹÓĽžńżÕŃ∑Ĺ÷ý÷ß’∆Ķńť_≥® Ĺ≤ľĺ÷°£∂ĢĆ”ěť÷ų“™ĶÓŐ√£¨ĶÓŐ√É»(n®®i) Į—¬įŽĎ“£¨—¬Īŕ”–Ő∆īķń¶—¬ ĮŅŐ∑ūŌŮ18żź40”ŗ◊ū°£—¬ńŌ͟і÷Ý“Ľ◊ýłŖ3.13√◊Ő∆īķąAĶŮ”^“Ű∆–ň_ ĮŌŮ£¨Ī£īśÕÍļ√£¨Ņį∑QŐ∆īķąAĶŮ ĮŅŐňá–g(sh®ī)ĺę∆∑£Ľ°≠°≠[‘Ēľö(x®¨)]

196°Ę∂ųÍĖľt‹ä ĮŅŐėň(bi®°o)’Z

°°°°1.ļķ†ĖįŁ◊÷éžľt‹ä ĮŅŐėň(bi®°o)’Z£®∂ųÍĖÖ^(q®Ī)£©Ī£◊o(h®ī)∑∂áķ£ļ◊÷éžňń÷‹ŖÖĺČÕ‚—”20√◊°£Ĺ®‘O(sh®®)Ņō÷∆ĶōéߣļĪ£◊o(h®ī)∑∂áķÕ‚—”30√◊°£2.”Ůĺģň¬ľt‹ä ĮŅŐėň(bi®°o)’Z£®∂ųÍĖÖ^(q®Ī)£©Ī£◊o(h®ī)∑∂áķ£ļ ĮŅŐėň(bi®°o)’Zňń÷‹Õ‚—”8√◊°£Ĺ®‘O(sh®®)Ņō÷∆ĶōéߣļĪ£◊o(h®ī)∑∂áķÕ‚—”10√◊°£3. ĮŌĽ◊”ľt‹ä ĮŅŐėň(bi®°o)’Z£®∂ųÍĖÖ^(q®Ī)£©Ī£◊o(h®ī)∑∂áķ£ļėň(bi®°o)’Z—¬ĪŕŪĒ∂ňŌÚĪĪÕ‚—”5√◊£¨ŌÚńŌÕ‚—”8√◊÷Ńƶ√ś—¬ĪŕŐ飨ŌÚĖ|Õ‚—”10√◊÷Ńł°ąDÍP(gu®°n)’ĮťTŐ飨ŌÚőųÕ‚—”30√◊÷ŃīŚ√ŮņÓáÝłĽ◊°∑Ņ°£Ĺ®‘O(sh®®)Ņō÷∆ĶōéߣļĪ£◊o(h®ī)∑∂áķÕ‚—”30√◊°£4.ļŕŅ”◊”ľt‹ä ĮŅŐėň(bi®°o)’Z£®∂ųÍĖÖ^(q®Ī)£©Ī£◊o(h®ī)∑∂áķ£ļ“‘ėň(bi®°o)’Zěť÷––ńŌÚĖ|ńŌÕ‚—”15√◊£¨ŌÚőųńŌ°ĘĖ|ĪĪÕ‚—”10√◊£¨ŌÚőųĪĪÕ‚—”5√◊÷ŃņŤľ“ļ”°£Ĺ®‘O(sh®®)Ņō÷∆ĶōéߣļĪ£◊o(h®ī)∑∂áķÕ‚—”20√◊°£5.īůérö§ľt‹ä ĮŅŐėň(bi®°o)’Z£®∂ųÍĖÖ^(q®Ī)£©Ī£◊o(h®ī)∑∂áķ£ļ“‘ėň(bi®°o)’Zěť÷––ńŌÚĖ|°ĘńŌÕ‚—”15√◊£¨ŌÚőųÕ‚—”2√◊÷Ńīůérö§Ō™úŌ£¨ŌÚĪĪÕ‚—”3√◊÷Ń—¬Īŕ°£Ĺ®‘O(sh®®)Ņō÷∆ĶōéߣļĪ£◊o(h®ī)∑∂áķÕ‚—”20√◊°£°≠°≠[‘Ēľö(x®¨)]

197°Ęīů÷ŮÉŰÕŃň¬

°°°°ÉŰÕŃň¬őĽ”ŕīů÷ŮŅh≥«Ė|Ĺľ£¨ĺŗŅh≥«÷ŮÍĖśā(zh®®n)5ĻęņÔ£¨∆š«į…ŪěťŐ∆őšĄtŐžŐž ŕ∂ĢńÍ£®ľīĻę‘™691ńÍ£©ŇdĹ®ĶńŹÕ(f®ī)Ňdň¬£¨ļůŹÕ(f®ī)Ňdň¬“ÚńÍĺ√ ß–řľįőńłÔēr∆ŕĶńáņ(y®Ęn)÷ō?f®ī)pöߣ¨“— 黼üoīś°£2002ńÍ9‘¬£¨łŖ…ģŠĆĶ¬Ķņ‘∆”ő÷Ńīň£¨ŅīĶĹīňŐéĶōĄ›™ö(d®≤)Őō£¨…Ĺ«ŗňģ–„£¨Ćć(sh®™)읎yĶ√Ķń“Ľ∑ĹÉŰÕŃ£¨Ī„‘ŕīň÷ōĹ®ŹR”Ó£¨»°√ŻÉŰÕŃň¬°£ö‚Ą›Ľ÷ļÍ°įÉŰÕŃň¬°ĪÉŰÕŃň¬“‘∆šĹ®÷Ģö‚Ą›ļÍīů°ĘŃųĻ‚“Á≤ £¨∑ūĹŐőńĽĮŹV≤©ĺę…Ó∂Ý÷Ý∑Q£¨ńŅ«į“—≥…ěťī®Ė|ĶōÖ^(q®Ī)◊Óīů∑ūĹŐ÷––ń£¨‘ŕī®Ė|ĶōÖ^(q®Ī)Ķń◊ŕĹŐĹÁ÷–ĺŖ”–Ňe◊„›p÷ōĶńĶōőĽļÕ”įŪĎ°£»ęň¬ńŅ«į’ľĶō√ś∑e100”ŗģÄ£¨…ĹťT»ęťLŖ_(d®Ę)116√◊£¨“≤ «ńŅ«įĀÜ÷ř◊ÓťLĶń…ĹťT£¨’ŻāÄ…ĹťTö‚Ą›Ľ÷ļŽ£¨ĻŇė„Ķš—Ň£¨’Ļ ĺŃň°į—ŲÕŻ«ÁŅ’üoŽH£¨ł©Óę»főÔ”–»›°ĪĶń–Řā•ö‚∂»£¨ňŁŌů’ų÷Ý∑ūĹŐőńĽĮĶń≤©īůĺę…ÓŇc∑ū∑®üoŖÖĶń…Ů∆ś°£ň¬÷–12.6√◊łŖĶńįĘŹõÕ”∑ū «ńŅ«įī®Ė|ĶōÖ^(q®Ī)◊ÓłŖĶń’ĺŃĘ Ĺ∑ūŌŮ°£«fáņ(y®Ęn) •Ěć°įÉŰÕŃň¬°ĪńĺŰ~¬ē¬ē£¨Ťů“Ű°≠°≠[‘Ēľö(x®¨)]

198°ĘņCī®ēÝ‘ļ

°°°°≥…∂ľĶōÖ^(q®Ī)ĶńĻŇŗl(xi®°ng)īŚēÝ‘ļ£¨‘ŕ»ęáÝňō”– Ę√Ż£¨∆š÷–√Żö‚◊ÓīůĶń£¨ «őĽ”ŕ≥…∂ľ«ŗį◊Ĺ≠Ö^(q®Ī)≥«éŻśā(zh®®n)ĶńņCī®ēÝ‘ļ°£ĹŮŐžĶńņCī®ēÝ‘ļŇf÷∑£¨“≤ «ňńī® °ő®“ĽĪ£ŃŰÕÍļ√ĶńŅhľČēÝ‘ļŖz÷∑°£ņCī®ēÝ‘ļňý‘ŕĶń≥…∂ľ≥«éŻśā(zh®®n)£¨öv ∑…ŌĶōĆŔĹūŐ√Ņh£¨“≤ «ŇfĹūŐ√Ņh—√ťT£®’Ģłģ£©ňý‘ŕĶō°£◊ųěťňńī® ° ◊Ňķöv ∑őńĽĮ√Żśā(zh®®n)£¨ĹŮŐžĶń≥«éŻśā(zh®®n)£¨ŖÄĪ£īś÷ÝĚhīķ“‘ĀŪōSłĽĶńöv ∑őńĽĮŖzīś£ļÕĢáņ(y®Ęn)ĶńŅh—√ ū°ĘĻŇė„ĶńőńŹRļÕőšŹR°ĘĽ÷ļŽ√ųĹŐň¬”XĽ ĶÓ°Ęžo÷kĶńņCī®ēÝ‘ļ°≠°≠ņCī®ēÝ‘ļ◊ݬš‘ŕ≥«éŻśā(zh®®n)ĶńīůĖ|Ĺ÷£¨ňŁ ľĹ®”ŕĪĪňő£¨‘≠‘ŕ‘ďśā(zh®®n)őųĹ÷£¨«ŚŅĶőű59ńÍ£®1720£©£¨ĹūŐ√ŅhŃÓÍźňī√ųĆĘ∆šŹńőųĹ÷Ű[ –ŖwĹ®”ŕ¨F(xi®§n)÷∑£¨“ņďĢ(j®ī)łĹĹŁ”–ņCī®ļ”÷ģĻ £¨łŁ√Żěť°įņCī®ēÝ‘ļ°Ī°£ņCī®ēÝ‘ļ”ŕ1751ńÍ°Ę1761ńÍ°Ę1805ńÍ∑÷Ąe”…ĹūŐ√ŅhŃÓŹąńŌ”Ę°ĘūąĆW(xu®¶)Íō°Ę÷xŠ°Ĺ‹»żīőĺS–řļÕ‘ŲĹ®°£»’«į£¨ő“‘ŕēÝ‘ļŅīĶĹ£¨īůťTŐéŅŐ÷Ý“ĽłĪťļ¬ď(li®Ęn)£ļ°į≤©ĆW(xu®¶)∂ŗń‹ūB(y®£ng)≥…ľ— Ņ£¨“ņ» ”őňá°≠°≠[‘Ēľö(x®¨)]

199°Ę–¬’żĹ÷√Ůĺ”

°°°°ňńī® ° ◊Ňķöv ∑őńĽĮ√Ż≥«ŔY÷–£¨övěť÷›°ĘŅ§°ĘĆ£ ūňý‘ŕĶō£¨∆šŅh≥«÷––ń∆ęőųĶń–¬’żĹ÷£¨Ĺ®”ŕ«ŚīķĻ‚ĺwńÍťg£¨¨F(xi®§n)ň◊∑Q°į«Śīķ“ĽólĹ÷°Ī°£»ęĹ÷łŮ’{(di®§o)“Ľ÷¬£¨’ŻżR√ņ”^£¨ĻŇÔL(f®•ng)Ě‚”Ű£¨ °É»(n®®i)ļĪ“ä°£‘Ý ‹ĶĹľ”ń√īů°Ę”ĘáÝ°Ę»’ĪĺĶ»áÝĆ£ľ“Ņľ≤žąF(tu®Ęn)Ķńļ√‘u°£1985ńÍ£¨ģĒ(d®°ng)ērĶńňńī® °Ĺ®őĮĺÕĆĘ∆šŃ–ěťŃň»ę °÷ōŁc(di®£n)Ī£◊o(h®ī)ĶńĻŇĹ÷Ö^(q®Ī)°£2007ńÍ£¨Ĺõ(j®©ng)ňńī® °’ĢłģĻę≤ľěť °ľČőńőÔĪ£◊o(h®ī)ÜőőĽ°£–¬’żĹ÷Ĺ®”ŕ«ŚĻ‚ĺw»ż ģ“Ľ°Ę»ż ģ∂ĢńÍ£®1905£≠1906ńÍťg£©£¨īňĹ÷∑Ņő›‘≠ŌĶŃő–’Ķ»»żľ“ģa(ch®£n)ėI(y®®)°£«Śń©£¨ŃŰĆW(xu®¶)»’ĪĺĶń“ō»ňņÓņ^ąÚ£¨ ‹◊É∑®ĺS–¬°ĘĆć(sh®™)–––¬’ĢĶńňľ≥Ī”įŪĎ£¨ŃŰĆW(xu®¶)∑Ķŗl(xi®°ng)ļů£¨Ī„∑eėOĄŮ’fłĽľĚŃő–’Ķ»»żľ“”H∆›∑¬–ß≥…∂ľ—≤ĺĮĶņ÷‹–ĘĎ—£¨ěťÕ∆––«ŚÕĘ°į–¬’Ģ°Ī£¨–řĹ®ĄŮėI(y®®)ąŲĶń◊ų∑®£¨ĆĘ»ęĹ÷∑Ņő›įīĹy(t®Įng)“ĽłŮĺ÷łńĹ®≥…40”ŗľ“ĶÍ∑Ņ£¨◊‚ŔUĹo…Őľ“◊Ų…ķ“‚°£ģĒ(d®°ng)ēr£¨ěť”–Ąe”ŕ’żĆ¶÷›—√Ķń’żĹ÷£¨Ļ »°√Ż–¬’żĹ÷£¨Ĺ÷√Ż“≤ĺŖ”–Õ∆––°į–¬’Ģ°Ī◊ÉłÔ÷ģ“‚°£»ę°≠°≠[‘Ēľö(x®¨)]

200°Ę√ę÷ųŌĮ÷Ý◊ųĆW(xu®¶)Ńē(x®™) “

°°°°»żŇ_ŅhŃÝ≥ōśā(zh®®n)°į√ę÷ųŌĮ÷Ý◊ųĆW(xu®¶)Ńē(x®™) “°ĪĹŁ»’ĪĽňńī® °’ĢłģĻę≤ľěť °É»(n®®i)ĶŕįňŇķ °ľČőńőÔĪ£◊o(h®ī)ÜőőĽ°£ďĢ(j®ī)»żŇ_ŅhőńĻ‹≤ŅťTĹťĹB£¨‘ďĆW(xu®¶)Ńē(x®™) “ńŅ«į «ĺdÍĖ –ĺ≥É»(n®®i)Ī£īś◊ÓÕÍ’ŻĶń°įőńłÔ°ĪőńőÔ°£‘ŕ»ęáÝĶ໿īőőńőÔ∆’≤ť∆ŕťg£¨»żŇ_ŅhőńőÔĻ‹ņŪňý‘ŕĪĺŅhŃÝ≥ōśā(zh®®n)«ŚŌ™īŚÕŃėÚúŌįl(f®°)¨F(xi®§n)“ĽŐéĪ£īśÕÍ’ŻĶń√ę÷ųŌĮ÷Ý◊ųĆW(xu®¶)Ńē(x®™) “°£‘ďŐéőńőÔ◊ÝĖ|ŌÚőų£¨ěť“ĽŐé√ŮáÝēr∆ŕĶńÕŃńĺĹY(ji®¶)ėč(g®įu)°ĘĎ“…ĹŪĒ°Ę–°«ŗÕŖł≤√ś°ĘňńļŌ‘ļ≤ľĺ÷Ķń√Ůĺ”Ĺ®÷Ģ°£¨F(xi®§n)īś’żŹd√śťü»żťg£¨Õ®√śťü17.6√◊£¨ŖM(j®¨n)…Ó7√◊°£8‘¬16»’£¨”õ’Ŗ‘ŕ°į√ę÷ųŌĮ÷Ý◊ųĆW(xu®¶)Ńē(x®™) “°Ī¨F(xi®§n)ąŲ≤…‘Lēr£¨«ŚŌ™īŚ‘≠īŚ÷ų»ő÷‹īůýiĹťĹB’f£¨‘ďŐéŖzŘEěťĹ‚∑Ň«įģĒ(d®°ng)?sh®ī)ōīůĶō÷ųŗáīů‘≠Ķń◊°’¨£¨Ĺ‚∑Ňļů∑÷Ĺoōöřr(n®ģng)ĄĘť_‘∆Ķ»é◊ĎŰīŚ√Ůĺ”◊°°£Ň„Õ¨”õ’Ŗ≤…‘LĶńŃÝ≥ōśā(zh®®n)ŁhőĮłĪēÝ”õ≤ŐźŘ≠āłś‘V”õ’Ŗ£¨°įÍP(gu®°n)”ŕőńłÔĶń «∑«Ļ¶Ŗ^£¨áÝľ“‘Á“—”–∂®’ď£¨Ķę◊ųěť“Ľ∂őöv ∑Ķń”õĎõļÕ“ä◊C£¨į—Ŗ@ŐéĆW(xu®¶)Ńē(x®™) “ÕÍ’ŻĪ£īśŌ¬ĀŪ£¨Ņ…“‘’f «é◊Ĺõ(j®©ng)÷‹’Ř°£°Ī°≠°≠[‘Ēľö(x®¨)]

![ÉxŽ]ąů∂ųň¬](http://h.usatour.com.cn/tour/85/head/85460.gif)