─·¼F(xi©żn)į┌Ą─╬╗ų├Ż║╩ūĒō > ā╚(n©©i)├╔╣┼ūįų╬ģ^(q©▒)┬├ė╬

ā╚(n©©i)├╔╣┼ūįų╬ģ^(q©▒)╬─╬’╣┼█EĮķĮB

║¶éÉžÉĀ¢╩ą │ÓĘÕ╩ą ȧĀ¢ČÓ╦╣╩ą ░³Ņ^╩ą ░═Å®─ūĀ¢╩ą ק╠m▓ņ▓╝╩ą Õa┴ų╣∙└š├╦ ═©▀|╩ą ║¶║═║Ų╠ž╩ą ┼d░▓├╦ ░ó└Ł╔Ų├╦ ק║Ż╩ą ā╚(n©©i)├╔╣┼ūįų╬ģ^(q©▒)╬─╬’╣┼█E ā╚(n©©i)├╔╣┼ūįų╬ģ^(q©▒)╝t╔½┬├ė╬ ā╚(n©©i)├╔╣┼ūįų╬ģ^(q©▒)├¹╚╦╣╩Šė ā╚(n©©i)├╔╣┼ūįų╬ģ^(q©▒)▓®╬’^ 5A╝ēŠ░ģ^(q©▒) 4AŠ░ģ^(q©▒) ā╚(n©©i)├╔╣┼ūįų╬ģ^(q©▒)╩«┤¾Š░³c ā╚(n©©i)├╔╣┼ūįų╬ģ^(q©▒)╩«┤¾├Ō┘MŠ░³c ╚½▓┐ ā╚(n©©i)├╔╣┼ūįų╬ģ^(q©▒)╠ž«a(ch©Żn) ā╚(n©©i)├╔╣┼ūįų╬ģ^(q©▒)├└╩│ ā╚(n©©i)├╔╣┼ūįų╬ģ^(q©▒)Ąž├¹ŠW(w©Żng) ā╚(n©©i)├╔╣┼ūįų╬ģ^(q©▒)├¹╚╦ [ęŲäė░µ]

61Īóę╗Ą┬śŪ▀zųĘ

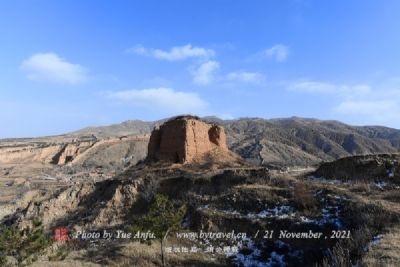

ĪĪĪĪĪ░ę╗Ą┬śŪĪ▒╩Ūęčų¬─Ļ┤·ūŅŠ├▀hĄ─═┴śŪŻ¼ė┌1558─ĻĮ©įņŻ¼1943─Ļį┌╚š▒Š’wÖCĄ─▐Zš©Ž┬ÅUŚēĪŻį┌š─ų▌╩ąš─Ųų┐hĮŚ░▓µé(zh©©n)±R┐ė┤Õק╠ČŲęūį╚╗┤Õ┐šĢńĄ─╠’ę░ųąķgŻ¼ėąę╗ū∙śŪ¾w╬Ī╬ĪĄžüą┴óų°Ż¼▀@Š═╩ŪĪ░ę╗Ą┬śŪĪ▒ĪŻĖ∙ō■(j©┤)śŪžę╔Ž╦∙┐╠Ą─Į©ų■─Ļ┤·Ż¼×ķķ}╬„─Žęčų¬ūŅįń─Ļ┤·Ą─═┴śŪĪŻĪ░ę╗Ą┬śŪĪ▒Ą─ų„¾wĮ©ų■×ķĘĮą╬śŪŻ¼ŲĮ├µ╔Ņ27├ūŻ¼īÆ26├ūŻ¼╗∙▒Š│╩š²ĘĮą╬ĪŻśŪē”Ąū▓┐ėąā╔īė╩»Ąž╗∙Ż¼ęį╔Ž╚½▓┐ė├╚²║Ž═┴░Õų■Ż¼Ąū║±1.3├ūŻ¼ē”ā╚(n©©i)═Ōé╚(c©©)═¼▓Į╩šĘųŻ¼Č■īė║±1.0├ūŻ¼╚²īė║±0.82├ūŻ¼║╗═┴ęįÜż╗ęĪó┤ų╔░Īó╝t╠ŪĪó┼┤├ūØ{ĮM│╔ĪŻ╚½śŪ╚²īė╣▓35ķgĘ┐Ż¼ųąķgą╬│╔┴╦ę╗éĆ12├ūęŖĘĮĄ─╠ņŠ«ĪŻ┤¾ķT║±ųžŻ¼éõėąūoķTÖM─ŠŻ¼╩»ķT┐“Ēö┬±Č■Ą└ą▒╠š╣▄Ż¼═©ķT┐“┐pŽČŻ¼Č■śŪūó╦«┐╔Ę└╗╣źĪŻśŪę╗īė╚½ķ]¤o┤░Ż¼Č■Īó╚²īėķ_įO¬MķLąĪ┤░Ż¼╣®═©ÜŌ┼┼╬█ų«ė├ĪŻśŪ═Ō10├ū╠Äų■ėąŁh(hu©ón)śŪć·ē”Ż¼ē”ā╚(n©©i)ėųę└┤╬Į©įņąĪ╬▌×ķ═ŌśŪĪŻē”═Ōėąūo│Ū║ėŻ¼čžĪŁĪŁ[įö╝Ü]

62Īó╝»īÄ┬Ę╣┼│Ū▀zųĘ

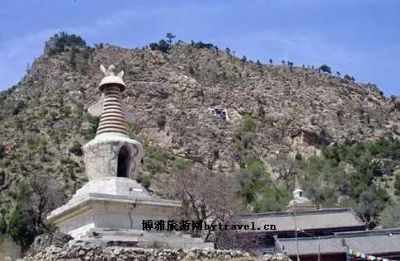

ĪĪĪĪį¬┤·╝»īÄ┬Ę╣┼│Ū▀zųĘŻ¼╬╗ė┌ā╚(n©©i)├╔╣┼ק╠m▓ņ▓╝╩ą▓ņėęŪ░Ųņ░═ę¶╦■└ŁÓl(xi©Īng)═┴│Ūūė┤ÕŻ¼▒▒ÓÅ110ć°Ą└Ż¼─Ž┐┐³SŲņ║ŻŻ¼╬„ŠÓ╝»īÄģ^(q©▒)25╣½└’ĪŻ╣┼│ŪĮ©ė┌Įš┬ū┌├„▓²╚²─Ļ(1192─Ļ)Ż¼įŁŽĄĮ┤·╝»īÄ┐hŻ¼×ķ╬„Š®┬Ę┤¾═¼Ė«ōßų▌ī┘ꞯ¼╩Ū├╔╣┼▓▌įŁ┼c║ė▒▒Īó╔Į╬„Ą╚Ąž▀Mąą╔╠┘Q(m©żo)Į╗ęūĄ─┤║╩ął÷ĪŻį¬┤·│§─ĻŻ¼╔²×ķ╝»īÄ┬ĘŻ¼ī┘ųąĢ°╩Ī╣▄▌ĀŻ¼Ž┬▌Ā╝»īÄę╗┐hĪŻ│Ūā╚(n©©i)į°ėą╗╩æcį¬─Ļ(1312─Ļ)╦∙┴óĪČ╝»īÄ╬─ą¹═§ÅRīW▒«ĪĘĪŻ1988─Ļ6į┬Ż¼▒╗ā╚(n©©i)├╔╣┼ūįų╬ģ^(q©▒)╚╦├±š■Ė«╣½▓╝×ķĄ┌Č■┼·ūįų╬ģ^(q©▒)╝ēųž³c╬─╬’▒Żūoå╬╬╗ĪŻ╣┼│ŪŲĮ├µ│╩ķLĘĮą╬Ż¼─Ž▒▒ķL940├ūŻ¼¢|╬„īÆ640├ūĪŻ╣┼│Ū¢|Īó▒▒ē”▒Ż┤µ▌^║├Ż¼īÆ5-6├ūŻ¼ÜłĖ▀0.5-2.5├ūĪŻ╬„Īó─Žē”ŲŲē─ć└ųžŻ¼ęč─Ż║²▓╗ŪÕĪŻ¢|Īó╬„ē”Ė„įOę╗ķTŻ¼¢|ķT╬╗ė┌¢|│Ūē”▒▒Č╬Ż¼═Ōų├ĘĮą╬«Y│ŪĪŻ╬„ķTįOį┌╬„│Ūē”ųąČ╬Ż¼═Ōų├±R╠Ńą╬«Y│ŪĪŻ─ŽķTŪķør▓╗įöĪŻ│Ūā╚(n©©i)Ą└┬Ę┴∙┐vŲ▀ÖMŻ¼īó╣┼│ŪĘų×ķ╚²╩«ę╗éĆå╬ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

63Īó═┬┴ą├½Č┼╣┼│Ū▀zųĘ

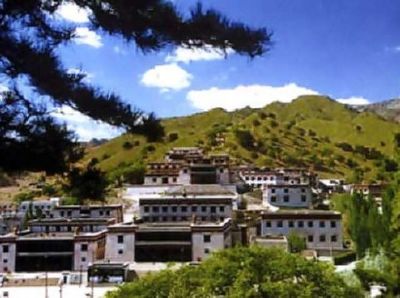

ĪĪĪĪĢr┤·Ż║Į═┬┴ą├½Č┼╣┼│Ū▀zųĘŻ¼╬╗ė┌ā╚(n©©i)├╔ūįų╬ģ^(q©▒)┼d░▓├╦┐ŲĀ¢Ū▀ėęęĒųąŲņ═┬┴ą├½Č┼µé(zh©©n)Ą─▒▒▓┐Ż¼ŠÓŲņš■Ė«╦∙į┌Ąž90╣½└’Ż¼¢|┼R═╗╚¬┐hīÜ╩»ĪóīW╠’Ól(xi©Īng)Ż¼╩ŪĮ┤·¢|▒▒ĘĮĄ─ųžµé(zh©©n)ĪŻ│Ūā╚(n©©i)╬„▒▒╠Äėąę╗╦«Š«Ż¼╬„─ŽĮŪĘ┐╔ß╩«Ęų╝»ųąĪŻ╝Üą─Ą─╚╦į┌│Ūā╚(n©©i)─▄╩░ĄĮ╠š┤╔Ų¼ĪóŃ~ÕX╝░ĶFŲ„Üł╝■ĪŻ¢|│Ū×ķ╩«ĘųęÄ(gu©®)š¹Ą─ķLĘĮą╬Ż¼ų▄ķL1410├ūĪŻ│Ū▒▒ėą│ŪķTŻ¼¢|ē”ėąę╗▒ŃķTŻ¼│Ū═ŌėąīÆ╝s5├ūĄ─ūo│Ū║ėĪŻ2013─Ļ5į┬Ż¼▒╗ć°äšį║║╦Č©╣½▓╝×ķĄ┌Ų▀┼·╚½ć°ųž³c╬─╬’▒Żūoå╬╬╗ĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü]

ĪĪĪĪ╚š▒ŠĻP¢|▄ŖČŠÜŌįć“׳÷▀zųĘ╬╗ė┌║¶éÉžÉĀ¢╩ąČ§£ž┐╦ūÕūįų╬ŲņĄ─░═Å®║╣Ż¼╩Ū╚š▒ŠĻP¢|▄Ŗį┌ųąć°¢|▒▒Ąžģ^(q©▒)įOų├Ą─ūŅ┤¾Ą─-įć“׳÷Ż¼¼F(xi©żn)×ķć°äšį║╣½▓╝Ą─╚½ć°Ą┌Ų▀┼·ųž³c╬─╬’▒Żūoå╬╬╗Ż¼ę▓╩Ūā╚(n©©i)├╔╣┼ūįų╬ģ^(q©▒)╝ēÉ█ć°ų„┴xĮ╠ė²╗∙ĄžĪŻ░═Å®║╣╚š▒ŠČŠÜŌīŹ“׳÷▀zųĘĮ©ė┌1940─ĻŻ¼╬╗ė┌ā╚(n©©i)├╔╣┼ūįų╬ģ^(q©▒)║¶éÉžÉĀ¢╩ąČ§£ž┐╦ūÕūįų╬Ųņ░═Å®═ą║Żµé(zh©©n)Ż¼╠Äė┌░═Å®║╣╔ĮŻ©├╔╣┼šZęŌ×ķĪ░Ė╗łĄ─ūŅĖ▀╔ĮĪ▒Ż®╬„▓┐Ż¼▒▒┼c║Ż└ŁĀ¢ģ^(q©▒)╣■┐╦µé(zh©©n)ŽÓÓÅŻ¼┼c╣■┐╦šŠŽÓŠÓ10╣½└’Ż╗¢|▒▒▀B░═ŮߎŹÅ╠K─ŠŻ¼¢|─ŽĪó╬„▓┐┼cÕa─ß║ė¢|╠K─ŠĮėĮńŻ╗╬„Īó╬„▒▒▓┐┼c░═Å®╦■└Ł▀_╬ėĀ¢├±ūÕÓl(xi©Īng)Įė╚└ĪŻīŹ“׳÷Ą├├¹ė┌░═Å®║╣╔ĮŻ¼╩Ū╚š▒ŠĻP¢|▄Ŗį┌ųąć°¢|▒▒Ąžģ^(q©▒)įOų├Ą─ūŅ┤¾Ą─-īŹ“׳÷Ż¼═┴ų■▀zśŗ(g©░u)╝sėąŪ¦ėÓ╠ÄŻ¼Ęų▓╝į┌Į³110ŲĮĘĮ╣½└’Ą─▓▌įŁ╔ŽŻ¼╩Ū┐žįVŪų╚A╚š▄ŖŪų┬įū’ūCĄ─ėą┴”ūCō■(j©┤)ĪŻ▀@ą®╣ż╩┬ų„ę¬ėąēq║ŠĪóĮ╗═©║ŠĪóŲ¹▄ć║═╠╣┐╦č┌▒╬▓┐Īóå╬▒°┐ėĪóųĖō]╦∙Īó┤¾ąĪ╔³ą¾╝░ąĪäė╬’┐ėĪŁĪŁ[įö╝Ü]

65Īó└«┬’Č┤

ĪĪĪĪ-Č┤-Č┤š┘╩Ū═┴─¼╠žĄžģ^(q©▒)³SĮ╠░l(f©Ī)śėĄžų«ę╗ĪŻ╬╗ė┌«ģ┐╦²R▒▒▓┐7╣½└’Ą─┤¾ŪÓ╔ĮųąĪŻĮ©ė┌├„╚fÜv│§─Ļ(1573Ī¬1575)Ż¼ŪÕĒśų╬╩«╬Õ─Ļ(1658)öUĮ©ų«ĪŻŪ¼┬Ī╦─╩«░╦─Ļ(1783)Ż¼ė∙┘n├¹Ī░ÅV╗»╦┬Ī▒ĪŻĖ„ĄŅĘŽ±ČÓ×ķŃ~Ž±Ż¼╣ż╦ćĖ▀│¼ĪŻŪ░╦┬║¾├µ╩Ū2īė7ķ║Ą─ĘĀöĖ«Ż¼╬„▒▒ĘĮėą░▓įßÜv┤·-╣Ū╗ęĄ─░ū╦■öĄ(sh©┤)ū∙ĪŻ║¾╦┬Į©ė┌╔Įč³Ą─ŃyČ┤Ū░Ż¼śŪĘų3īėŻ¼╬„ķ¤öĄ(sh©┤)ķgŻ¼┼cČ┤▀B×ķę╗¾wĪŻ╦┬ā╚(n©©i)╦▄ėą╚½╦┬ūŅ┤¾Ą─ū°ĘĪŻ╦┬Ž┬╩»ļA140╝ēŻ¼ų▒Ž┬Ū░╦┬ĪŻ╦┬╬„▒▒10öĄ(sh©┤)└’Ą─ĮĶÄĄŅĘÕŻ¼ō■(j©┤)é„╩Ū┐Ą╬§╗╩Ą█▒▄▀^╩ŅĄ─ĄžĘĮĪŻØh├¹Ī░ÅV╗»╦┬Ī▒ĪŻ╬╗ė┌═┴─¼╠žū¾Ųņ«ģ┐╦²Rµé(zh©©n)▒▒8╣½└’╠ÄĪŻČ┤š┘ė╔Ū░╦┬╝░║¾╦┬ĮM│╔ĪŻŪ░╦┬Ę▓4ųžŻ¼ėą╠ņ═§ĄŅ3ķgŻ¼╣®ĘŅ4┤¾╠ņ═§Ż╗┤¾Įø(j©®ng)╠├49ķgŻ¼śŪ2īėŻ¼ėŗ7ķ║Ż╗┤¾ĄŅ25ķgŻ¼╣®ĘŅÅø└šĘŻ¼ĄŅŪ░æęÆņ├╔ĪóØhĪóØMĪó▓ž╦─ĘN╬─ūųńØ┐╠Ą─ĮūųĪ░ÅV╗»╦┬Ī▒žęŅ~ĪŻČ■ĄŅ×ķÜgŽ▓ĘĄŅŻ¼¢|╬„░╦ĮŪśŪ╣®ĘŅ╩«░╦┴_Øh║═ė^ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

66ĪóÕ\╔Į²ł╚¬╦┬

ĪĪĪĪ²ł╚¬╦┬╬╗ė┌┐”└«Ū▀ŲņÕ\╔Įµé(zh©©n)╬„▒▒3╣½└’╠ÄĄ─¬{ūėč┬Ž┬Ż¼╩╝Į©ė┌į¬┤·Ż¼├µĘe▀_5000ŲĮĘĮ├ūĪŻ²ł╚¬╦┬╩╝Į©ė┌į¬┤·čėėė╦──ĻŻ©1317─ĻŻ®ĪŻ╦┬ÅR▓╝Šųęį╔Įä▌╚²▀M╚²ļAą╬╩ĮČ°Į©Ż¼┐éš╝Ąž├µĘe5000ŲĮĘĮ├ūĪŻ╔ĮķTŠėŪ░į║ē”š²ųąŻ¼Į³ĘĮą═Ż¼Ė▀┴∙├ūŻ¼╬Õ╝╣ĒöŻ¼╦─ķ▄ĮŪ┬NŲ.Ŗ╩śĘĒŚ─┐¼F(xi©żn)į┌ų„ę¬ėąŻ║┘ɱRĪó╔õ╝²Īó╗¼ŽĶĪó╗¼╔│Īó┐ņ═¦ĪóŲżäØ═¦Īóė╬ėŠĪó┤╣ß×Īó╦«╔Žė╬æ“ĪóŲµ╩»ė^┘pĪó╔│─«±äĻĀ╠ĮļUĄ╚ĪŻ¢|╬„┼õĄŅŪ░Ė„┴óĖ▀3.2├ū¾ż╩ū²ö?sh©┤)°╩»▒«ę╗ū∙Ż¼¢|×ķų┴š²į¬─ĻŻ©1341─ĻŻ®╦∙┴óĪ░╦╔ų▌¬{ūėč┬²ł╚¬╦┬ūĪ│ų┤╚╣ŌŲšØ·┤¾Ä¤╚╗╣½Ą└ąą▒«Ī▒Ż¼▒«╬─ŪÕ╬·Ż¼ėøöóĪ░čėėė╦──Ļ░▓╬„Ž╠īÄÅłųŪ╚╗┤¾Ä¤ęŖ┤╦ĄžĪ▒Ī«╔Į├„╦«ąŃŻ¼Š│╬’ė─╔ŅŻ¼╦Ųė┌ēm╩└ŽÓĖ¶Ī»Ż¼ė┌╩ŪĪ«╚ź│²═▀Ą[Ż¼╝¶╠▐ŪGķ╗ĪŻ▓╗öĄ(sh©┤)─ĻķgŻ¼╔ĮķTĘĄŅŻ¼┐╦╚š┬õ│╔ĪŻÅNÄņįŲ╠├Ż¼ĘĮš╔╔«╔߯¼▌天ę╗ą┬Ż¼─¬▓╗ĄżŪÓČĘ▓╩Ż¼Į▒╠ĀÄ▌xŻ¼ĀN╚╗čŻ─┐Ī»Ī▒ĪŻ╬„×ķųą╚A├±ć°┴∙─ĻŻ©1917─ĻĪŁĪŁ[įö╝Ü]

67Īó╔«Ė±┴ųŪ▀═§Ė«

ĪĪĪĪ╔«Ė±┴ųŪ▀═§Ė«Ż¼įŁ×ķĪ░┐ŲĀ¢Ū▀┐ż╬ÕĖ«Ī▒Ż¼1855─ĻŻ¼ų°├¹É█ć°īóŅIĪó▒ŠŲņĄ┌╩«╚╬į²╦_┐╦┐ż═§╔«Ė±┴ųŪ▀ę“æ(zh©żn)╣”’@║šŻ¼▒╗ŪÕ═óĢx╔²×ķėH═§Ż¼┘nĪ░▓®ČÓ└šĖ┬┼_Ī▒╠¢ĪŻ┤╦║¾Ż¼ŲņĄ─├¹ĘQę▓Ė─×ķĪ░▓®ČÓ└šĖ┬┼_ėH═§ŲņĪ▒Ż¼║åĘQ▓®═§ŲņŻ¼═§Ė«Ė─ĘQ×ķ▓®═§Ė«ĪŻ╩╝Į©ė┌ŪÕŪ¼┬Ī╬Õ─ĻŻ©1740─ĻŻ®ĪŻ═§Ė«į║┬õ│╩š²ĘĮą╬Ż¼š╝Ąž╝s4╚fŲĮĘĮ├ūĪŻ▓®═§Ė«Ż¼¼F(xi©żn)āH┤µšõ┘FĄ─š²ĄŅ╬ÕķgŻ¼║¾é}Š┼ķgĪŻ╔«Ė±┴ųŪ▀Ż¼├╔╣┼ūÕŻ¼▓®Ā¢Ø·╝¬╠ž╩ŽŻ¼ā╚(n©©i)├╔╣┼┐ŲĀ¢Ū▀ėęęĒ║¾Ųņ╚╦ĪŻŪÕ╝╬æc╩«┴∙─Ļ(1811─Ļ)│÷╔·į┌┐ŲĀ¢Ū▀ū¾ęĒ║¾Ųņ╣■╚šŅ~Ė±╠K─Š░┘┼dłDĖ┬▓ķŲš═©┼_╝¬╝ę═źĪŻŲõĖĖ▓╝║═Ą┬┴”Ė±Ā¢Ż¼╩ĘĢ°ĘQ▒┌åóŻ¼╩Ū╝¬Ā¢Ė┬└╩µé(zh©©n)░═Å®╣■Ė┬══╚╦Ż¼╝ęŠ│žÜ║«ĪŻĄ└╣Ō╬Õ─ĻŲ▀į┬(1825─Ļ)Ż¼š▄└’─Š├╦┐ŲĀ¢Ū▀ū¾ęĒ║¾ŲņĄ┌Š┼┤·╦„╠ž╝{─ŠČÓ▓╝²S┐ż═§═╗╚╗▓Ī╩┼Ż¼ę“╦„═§¤o╦├Ż¼ĘŅĄ█ųI┐ŲĀ¢Ū▀ū¾ęĒ║¾ŲņÅ─╦„═§Į³ėH╝ęūÕĄ─ŪÓ╔┘─Ļųą▀x╦├ĪŻ╔«Ė±┴ųŪ▀ļm╚╗ų╗ėą╩«╬ÕÜqŻ¼Ą½┐ŲĀ¢ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

68Īóק╚╩Č╝╬„ĄŽčė░ó┘FÅR┬├ė╬ģ^(q©▒)

ĪĪĪĪק╚╩Č╝╬„ĄŽčė░ó┘FÅR┬├ė╬ģ^(q©▒)į┌ŠdčėĄ─░óĀ¢░═╦╣╔ĮŻ¼┤¾ūį╚╗ęį╣ĒĖ½╔±╣żų«┴”░čūŅĖ▀Ą─ę╗ū∙╔Į┐│Ž„×ķ╦Ųū└╦ŲĶFšĶūėą╬æB(t©żi)ų«╔ĮŻ¼Ą├├¹į╗Ż¼ū└ūė╔Į╗“ק╚╩Č╝╬„╔Į(├╔šZęŌ×ķĶFšĶūė)Ż¼┤╦╔Į║Ż░╬2149├ūŻ¼×ķȧĀ¢ČÓ╦╣ūŅĖ▀ĘÕŻ¼╦³ą█ų┼ȧĀ¢ČÓ╦╣Ė▀įŁŻ¼▒╗├╔╣┼╚╦ĘŅ×ķ╩ź╔ĮĪŻįńį┌į¬┤·Ż¼į┌╔ĮĒö╝┤Į©░Į░³Ż¼ęįŲĒČ\╠ņĄžŻ¼æcūŻžS╩šĪŻų┴ŪÕ│»Ż¼╚½├╦Ė„Ųņ═§Āö├┐─Ļ▐r(n©«ng)Üv╬Õį┬╩«╚²╚šį┌┤╦╝└░Į░³Ż¼╔§×ķ┬ĪųžĪŻę“╔ĮŲµ╠žŻ¼ų▄ć·Š░ė^ÜŌä▌╗ų║ĻŻ¼╔ĮĒö×ķŠG╔½▓▌įŁŻ¼ėąÄr╚▄Č┤Ż¼╬„╔Į─_ėąū°ČUČ┤ų°ĘQĄ─ĄŽčė░ó┘FÅR╝░ĄV╚¬╦«Ą╚┘Yį┤Ż¼Į³─ĻüĒū„×ķ’LŠ░┬├ė╬ģ^(q©▒)╝ėęįķ_░l(f©Ī)Į©įOĪŻ×§╚╩Č╝╬„ĄŽčė░ó┘FÅR┬├ė╬ģ^(q©▒)ŠÓק║Ż╩ą10╣½└’ĪŻ░³└©ĄŽčė░ó┘FÅR║═ק╚╩Č╝╬„╔Įā╔▓┐ĘųĪŻĄŽčė░óÅRŻ¼ė╔ק║Ż╩ą┐©▓╝Ųõčž£Ž╣╚Ž“¢|ąą4╣½└’╝┤ĄĮĪŻÅRĮ©ė┌┤¾£Ž╣╚Ž“▒▒ėųę╗┤¾£Ž█ųŽ“Ļ¢ĄžÄ¦ĪŻ1931─ĻŻ¼Č§═ą┐╦ŲņĖ▀╔«į·└Ł░Į╦╣Ā¢į┌▀@└’ą▐┴╦ĘĮ╠ĄŅ╠├ų«║¾Ż¼┘n├¹ĻÄĻ¢śOśĘĪŁĪŁ[įö╝Ü]

69ĪóÅV╗»╦┬įņŽ±

ĪĪĪĪŪÕ│»┘n├¹Ī░ÅV╗»╦┬Ī▒Ż¼╬╗ė┌ā╚(n©©i)├╔╣┼ūįų╬ģ^(q©▒)║¶║═║Ų╠ž╩ą═┴─¼╠žū¾Ųņ«ģ┐╦²Rµé(zh©©n)Ż¼╩Ūę╗ū∙▓žé„ĘĮ╠Ė±¶ö┼╔╦┬į║ĪŻ└«┬’Č┤š┘╩Ū║¶║═║Ų╠žĄžģ^(q©▒)Ī░░╦ąĪš┘Ī▒ų«ę╗ĪŻ└«┬’Č┤š┘╬╗ė┌║¶║═║Ų╠ž┼f│Ū╬„▒▒┤¾╝s80ČÓ└’Ą─┤¾ŪÓ╔Į─Ž┬┤Ż¼Ąž╠ÄĮ±═┴─¼╠žū¾ŲņŠ│ā╚(n©©i)ĪŻę“╬╗ė┌¢|└«┬’Č┤š┘ęį╬„Ż©│ńņ¹╦┬Ż®Ż¼╣╩ėųĘQĪ░╬„└«┬’Č┤š┘Ī▒ĪŻ ŽÓé„Ż¼įō╦┬ė╔üĒūį╬„▓žĄ─Ė▀╔«▓ņ║▒▓®Ė±▀_-ė┌├„│»╚fÜv│§─Ļ┼dĮ©ĪŻįō╦┬╩Ū║¶║═║Ų╠žĄžģ^(q©▒)┼dĮ©Ą─Ą┌ę╗ū∙▓žé„ĘĮ╠╦┬į║ĪŻ21╩└╝o│§Ż¼└«┬’Č┤š┘ę╗īė═Ō├µæęÆņĄ─ę╗ēK³S╔½┼Ųūė╔Žīæų°Ż║Ī░└«┬’Č┤╦ūĘQŃyČ┤Ż¼╩Ūķ_╔ĮūµÄ¤▓®Ė±▀_▓ņ║▒└«┬’ą▐ąąĄ─╔ĮČ┤ĪŻ▓®Ė±▀_▓ņ║▒└«┬’ė┌├„│»╚fÜv─Ļķgį┌┤╦╔ĮČ┤ķL²SšbĮø(j©®ng)Ż¼ū°ČU┐Óą▐Ż¼╩š═ĮČ╚▒ŖŻ¼ųvĮø(j©®ng)šfĘ©Ż¼1627─ĻŻ©├„╠ņåóŲ▀─ĻŻ®ū°╗»ĪŻ▒ŖĄ▄ūėīóŲõņ`¾węįū°ū╦├▄ķ]ė┌╔ĮČ┤ā╚(n©©i)Ż¼▒╗ū×ķę╗╩└-Ż¼║¾īó╔ĮČ┤ą▐×ķĘ╦┬ĪŻÅ─1658─ĻŻ©ŪÕĒśų╬╩«╬Õ─ĻŻ®ķ_╩╝Ż¼į┌╔ĮŽ┬ą▐Į©ĄŅ╠├Ż¼ą╬│╔ÅVĪŁĪŁ[įö╝Ü]

70Īóę«┬╔ń²─╣

ĪĪĪĪę«┬╔ń²─╣╬╗ė┌±R░░╔ĮÓl(xi©Īng)īmĀIūė┤Õ╬„─ŽĄ─°ØūėČ┤ĄžÄ¦ĪŻ▒│┐┐ČĖŪ═Ą─╔ĮĘÕŻ¼ū¾ėęėąąĪ╔ĮŁh(hu©ón)▒¦Ż¼ā╔é╚(c©©)ĘÕÄXŠ■Ū═┬■╔ĮŪÓ╦╔═”░╬Ż¼Ųµ╗©«É▓▌ĀÄ╝tČĘŲGŻ¼Ęõ’wĄ¹╬ĶŻ¼°BšZ╗©ŽŃŻ¼ŪÕ’LåŠŲ╚fāA╦╔زŻ¼Ž¬╦«Ų»üĒ╩«└’Ę╝ŽŃŻ¼▀@ę╗ā×(y©Łu)├└Ą─ūį╚╗ą╬ä▌Ż¼š²Ę¹║Ž╣┼┤·’L╦«└ĒšōĄ─ę¬Ū¾Ż¼▀@ēKĮ^║├Ą─┴Ļ─╣╝襞Ż¼įߥ─╩Ū▀|┤·│÷╔Ē╗╩ūÕŻ¼╬╗ŠėĪ░═Ō╚²╣½ų«╩ūĪ▒Ż¼×ķĪ░Ą█═§ų«Ä¤Ī▒▀|Š░ū┌ĢrŲ┌Ą─╬╗śO╚╦│╝Ż¼┬Ģ├¹’@║šĄ─╚╦╬’®ź®źę«┬╔ń²ĪŻō■(j©┤)╩Ę┴Žėø▌d╦¹Ü{ė┌▀|Š░ū┌▒Żį¬╩«ę╗─ĻŻ©╣½į¬Ż╣ŻĘŻ╣─ĻŻ®Ż¼╩Ū╬ęŲņ╩«ėÓ╠Ä▀|┤·╣┼█Eų«ę╗ĪŻę«┬╔ń²╔·Ū░Š¶Ė▀╬╗’@Ż¼ō■(j©┤)¼F(xi©żn)┤µĄ─╩»┐╠═ŲöÓŻ¼«ö─ĻĄ─┴Ļ─╣Ūfć└▓╗Ę▓ĪŻ┐╔Ž¦Ą─╩Ū├±ć°│§─Ļę«┬╔ń²─╣▒╗▒IŻ¼┴Ļ─╣ŲŲē─Ż¼āH┤µĄ─ų╗╩Ū─╣Ū░š²ųąśõĄ─ę╗═©ė^ę¶╝o▒«║═▒«║¾š¹²Rö[Ę┼Ą─╩»č“╩»╗óĪó╬õ╩┐╬─╩┐╩»Ž±Ą╚╗©ŹÅÄr╩»┐╠ĪŻ─╣Ą─ėęé╚(c©©)įŁę▓śõę╗═©ėø▌dę«┬╔ń²ę╗╔·š■ų╬╔·╗ŅĪó╔·ŲĮ╩┬█E║═▀|┤·Ą─š■ų╬╬─╗»ęį╝░▒▒╦╬ų«ķgĮ╗═∙╩ĘīŹĄ─╩»▒«ĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü]

71Īóק╦žłDš┘

ĪĪĪĪק╦žłDŻ¼╩Ū├╔╣┼šZŻ¼ęŌ×ķĪ░ėą╦«Ą─ĄžĘĮĪ▒ĪŻįōš┘ū°┬õį┌┤¾ŪÓ╔Į─Ž┬┤Ż¼║¶║═║Ų╠ž╩ąĮ╝ģ^(q©▒)ž³ž³░ÕÓl(xi©Īng)ק╦žłD┤Õ╬„£Ž┐┌Ą─┼_Ąž╔ŽŻ¼ŠÓ╩ąģ^(q©▒)╬„▒▒13╣½└’╠ÄĪŻ×§╦žłDš┘ę└╔Į░°╦«Ż¼╔Į£Žąė┴°│╔╩aĪŻ┤║ät╗©°BĀÄÕ¹Ż¼Ž─ät╔Ż┬ķĖéąŃŻ¼Ū’┐┤³S╚~Ż¼Č¼┘pč®ĘÕĪŻę╗─Ļ╦─╝ŠČ╝ėąļSĢrūā╗├Ą─ØŌčbĄŁ─©ų«├└ĪŻš┘║¾ėą¢|╬„ÖMüāĄ─┌wķL│Ū▀z█EŻ¼Ąž▒Ēėą═╗ŲĄ─║╗═┴│╔ē”Ż¼ĄŪ┼RķL│Ū╠„═¹Ż¼Ė®č÷╔Į┤©Ż¼ÅV┘¾¤oļHĪŻĘ┼č█▀h╠„Ż¼ŪÓ│Ūį┌įŲ¤¤┐Ø└@ų«ųąŻ¼┤¾║┌║ė¬q╚ńę╗ŚlŠ▐²łŽ“╬„▒╝┴„ģR╚ļ³S║ėŻ¼╗▄ćį┌įŁę░╔Ž’w┬ėČ°▀^Ż¼═┴─¼┤©╔Į║ėśŗ(g©░u)│╔ę╗Ę∙ėųę╗Ę∙├└¹ÉĄ─«ŗŠĒŻ¼▒Mė│č█║¤ĪŻ×§╦žłDš┘¼F(xi©żn)ęč│╔×ķė╬ė[ä┘ĄžĪŻ×§╦žłDš┘Ż¼īŹļH╔Ž╩ŪųĖ«ö?sh©┤)ž┼fėąĄ─Ų▀ū∙╦┬ÅRĄ─┐éĘQĪŻę“╦³éāŽÓŠÓ▓╗▀hŻ¼┼■ÓÅŽÓ▀BŻ¼ėųĄž╠Äק╦žłD┤Õ┼įŻ¼╦∙ęįČ╝Įy(t©»ng)ĘQק╦žłDš┘Ż¼▀@└’▀^╚źį°ėąŲ▀ū∙š┘ÅRŻ¼ęįæcŠē╦┬×ķųąą─ĪŻ¢|ėąķLē█╦┬Īó╬„ėą▓ĶĘ╗ÅRŻ¼¢|▒▒ėąĘ©ņ¹╦┬Īó╬„▒▒ėą╦Ä═§ÅRĪŻš²▒▒ėą┴_Øh╦┬ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

ĪĪĪĪ┼d░▓├╦Ąžģ^(q©▒)╚š▄Ŗ’wÖC░³▌^×ķ╝»ųąŻ¼Ųõųąęį║├╚╩Īó╬Õ▓Ē£ŽūŅŠ▀┤·▒ĒąįĪŻį┌┐ŲĀ¢Ū▀ėęęĒŪ░Ųņ║├╚╩╠K─Šę╗Ų¼▒╚▌^ķ_ķ¤Ą─╔ĮķgŪ┴Ļ╔ŽŻ¼┬į│╩░ļÖEłAĀŅĄ─╚š▄Ŗ’wÖC░³ļS╔ĮŠ═ä▌Ż¼ę╗ūų┼┼ķ_ĪŻ╦³éā¬Ü╠žĄ─įņą═Īółį╣╠Ą─śŗ(g©░u)įņŻ¼╬³ę²ų°▀^═∙ė╬┐═Ą──┐╣ŌĪŻÜvĮø(j©®ng)░ļéĆČÓ╩└╝oĄ─’wÖC░³Ż¼Ę┬Ęę▓į┌¤očįĄžįVšfų°─Ūł÷æK┴ęĄ─æ(zh©żn)ČĘĪŻ1945─Ļ8į┬9╚šŻ¼╠K▄ŖŽ“╚š▒ŠĻP¢|▄Ŗ░l(f©Ī)Ų╚½├µ▀M╣źĪŻ12╚šŻ¼║├╚╩▒Ń╝{╚ļ╠K▄ŖĄ─┐žųŲĘČć·ĪŻ┐šųąā×(y©Łu)ä▌╩ŪĪ░Č■æ(zh©żn)Ī▒║¾Ų┌╚Īä┘Ą─ĻPµIĪŻ╠K┬ō(li©ón)┐š▄ŖĮM│╔╝»│╔ŠÄĻĀŻ¼ī”▒P╔Į╣½┬ĘĪóÖCł÷Īó┼▄Ą└ĪóÅŚ╦ÄÄņĄ╚Į╗═©ŠĆ┬Ę║═▄Ŗ╩┬įO╩®▀Mąąųž³c▐Zš©ĪŻ’wÖC░³«ö╚╗╩Ū╩ū«öŲõø_ĪŻė╔ė┌╠K┬ō(li©ón)┐š▄Ŗ╝░ĢrČ°£╩┤_Ą─▐Zš©Ż¼╩╣╚š▄Ŗ’wÖCČÓöĄ(sh©┤)▒╗-į┌’wÖC░³ā╚(n©©i)Ż╗╔┘öĄ(sh©┤)▀M╚ļ┼▄Ą└Ą─┴ó┐╠│╔×ķ▒Ŗ╩Ėų«Ą─Ż¼╬┤Ą╚╗¼ŽĶŲ’w▒Ńęčų¦ļxŲŲ╦ķĪŻÖCܦ┴╦Ż¼╚š▄ŖėųĮĶų·č┌¾wĪó’wÖC░³│Ę═╦ĄĮ║├╚╩┤¾╚²╝ęūėęį▒▒ĪŻ400ėÓ├¹╚š▄Ŗ╝ėŠośŗ(g©░u)ų■┼RĢr╣ż╩┬Ż¼┼õ╔Ž2ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

ĪĪĪĪ╠K└’Ė±ÅR┬├ė╬ģ^(q©▒)į┌├½×§╦ž┤¾─«╔Ņ╠Äėąę╗╣┼ÅRŻ¼╠K└’Ė±ÅRĪŻ┤╦ÅRĮ³─Ļā╚(n©©i)Ī░ę╗┼e│╔├¹╠ņŽ┬ų¬Ī▒Ż¼įŁę“į┌ė┌Ż¼š¹čb┤¾ÜŌ╠’╠K└’Ė±ÜŌ╠’ęį┤╦ÅRČ°├³├¹Ż¼┤╦ÅRę“╠K└’Ė±┤¾ÜŌ╠’Č°ōP├¹ĪŻ╠K└’Ė±ÅR╬╗ė┌ȧ═ą┐╦Ųņ╠K├ūłD╠K─Š╠K└’Ė±Ė┬▓ķŠ│ā╚(n©©i)Ż¼ŠÓק╠mµé(zh©©n)50╣½└’Ż¼čž╠K├ūłD╠K─Š╦∙į┌Ąžų┴ȧŪ░Ųņ¼ö└ŁĄŽ╣½┬Ę╬„ąą12╣½└’▒ŃĄĮĪŻ┤╦ÅRŽÓé„Į©ė┌1228─ĻĪŻ├„ŪÕā╔│»Īó▓žé„ĘĮ╠į┌ȧĀ¢ČÓ╦╣Ąžģ^(q©▒)ÅVĘ║é„▓źŻ¼├╔╣┼ūÕ╣┼└ŽĄ─╝└ņļ╗ŅäėųąØB═Ė┴╦įSČÓĘĮ╠ā╚(n©©i)╚▌ĪŻę“┤╦Ż¼ė┌ŪÕ╣ŌŠw╚²╩«╚²Ą─(1907─Ļ)į┌╠K└’Ė±░Į░³─_Ž┬ą▐Į©┴╦ĘĮ╠╦┬ÅR╠K└’Ė±ÅRĪŻįŁėą▓ž╩Į┤¾Įø(j©®ng)╠├25ķgŻ¼12ķg├„═§ĄŅĪóĘ╦■Īó-ūĪš¼Ą╚Į©ų■ĪŻ║¾ę“æ(zh©żn)üy║═─ĻŠ├╩¦ą▐Č°įŌĄĮŲŲē─Ż¼Į³─ĻĮø(j©®ng)▀^ą▐┐ś¼F(xi©żn)ęč│╔×ķȧĀ¢ČÓ╦╣╩ąūŅ┤¾╦┬ÅRĪŻ╠K└’Ė±ÅR╣┼śŃēčė^ĪŻŠ░ģ^(q©▒)š╝Ąž├µĘe1000«ĆŻ¼Į©ų■├µĘe43200ŲĮĘĮ├ūĪŻŪ░├µ╩Ū1000ŲĮ├ūÅVł÷(═Ż▄ćł÷)Ż¼ÅVł÷ųąčļ×ķ4.5├ū│╔ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

74Īó═┬Ā¢╗∙╔Į─╣

ĪĪĪĪ═┬Ā¢╗∙╔Į─╣Ż¼▀|┤·╣┼─╣į߯¼╬╗ė┌ā╚(n©©i)├╔╣┼ūįų╬ģ^(q©▒)═©▀|╩ą┐ŲĀ¢Ū▀ū¾ęĒ║¾Ųņק╠m░ĮĄ└╠K─Š│■¶ö═┬┤ÕĪŻįō─╣ė╔─╣Ą└Īó─╣ķTĪó«Ą└Īó─╣╩ę╝░ū¾ėęČ·╩ęĮM│╔ĪŻ─╣Ą└×ķķLą▒Ų┬─╣Ą└Ż¼ķL48├ūŻ¼ā╔▒┌╩»ē”ÜłĖ▀╝s10├ūŻ╗─╣ķT┐┌ėąĘŌķT╩»ĘŌūĪŻ¼į┌«Ą└ųąķgėąę╗Ą└─ŠķTŻ¼ā╔╔╚ī”ķ_Ż¼├┐╔╚ķTĖ„ėą╔ŽŽ┬╚²┼┼÷╠ĮŃ~ķTßöŻ¼├┐┼┼6éĆŻ╗─╣╩ęĮ³╦Ųš²ĘĮą╬Ż¼×ķ»BØŁĒöŻ¼─╣╩ę╦─▒┌Ą─▒┌«ŗĮ^┤¾▓┐ĘųęčĮø(j©®ng)├ō┬õŻ¼įÕŠ«╔Ž├µ└Lėąį┬┴┴╝░╠½Ļ¢łD░ĖĪŻČ·╩ę╬╗ė┌─╣╩ęĄ─Ū░▓┐Ż¼│╩ķLĘĮą╬Ż¼ū¾ėęČ·╩ęŠ∙ėą─ŠķTĪŻįߊ▀ėą▓╩└L─Š╣ūĪóā╚(n©©i)╣ū╝░╣ū┤▓ĪŻ▓╩└L─Š╣ūęį╝tĪó║┌ā╔╔½×ķų„╔½Ż¼╔Ž├µĄ±┐╠ėąŽ╔·QĪó°PĪó└pų”─ĄĄżĪóŽķįŲĄ╚łD░ĖŻ¼ŲõųąŽ╔·QĪó°Pęį╝░─ĄĄż╗©╚~ūė×ķ┘NĮŻ¼╦─ų▄æęėąŌÅĶKŻ¼į┌╣ū╔w╔Ž├µ▀Ćėą╚²éĆ║∙╠JĀŅ÷╠ĮŃ~’Ś╝■ĪŻā╚(n©©i)╣ūĄ─╣ū╔wš²├µėą╚²łF┘NĮ²ł╝yłD░ĖŻ¼į┌ā╔é╚(c©©)Ė„ėąę╗ī”┘NĮ°Pš╣│ß’wŽĶŻ¼╔±æB(t©żi)╔·äėĪŻā╚(n©©i)═Ō╣ūų«ķgŖAėąĮz┐ŚŲĘĪŻ▓╩└L─Š╣ū╣ū┤▓×ķĒÜÅøū∙ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

75Īó▀|æc┴Ļ

ĪĪĪĪæc┴Ļ╬╗ė┌ā╚(n©©i)├╔╣┼░═┴ųėęŲņ╦„▓®┴”Ė┬Ż©░ū╦■ūėŻ®Ą─╠K─Š±vĄž▒▒╝s╩«╬Õ╣½└’Ż¼░═┴ųėęŲņŻ©┤¾░Õµé(zh©©n)Ż®▀|æcų▌│Ū▀zųĘ▒▒╝s10╣½└’ĪŻ┴Ļ─╣Ęų▓╝į┌┤¾┼d░▓ÄX┴ųģ^(q©▒)ųąę╗Śl¢|╬„ÖMüāĄ─┤¾╔Į─Ž┬┤Ą─╔ĮĄž¬M╣╚ųąĪŻ▀@ū∙┤¾╔Į╚ńę╗Ą└Ų┴šŽ│╩¢|╬„Ž“ÖMüāŻ¼į┌╔Į┬┤Ą──ŽŲ┬ėą╚²éĆ╔ĮĘÕŻ¼╣ų╩»ßūߊŻ¼ų▒▓ÕįŲ╠ņĪŻįō╔Į▀|┤·├¹ė└░▓╔ĮŻ¼║¾Ė─ĘQæcįŲ╔ĮŻ¼æc┴Ļų«├¹ę▓ę“┤╦Ą├üĒŻ¼¼F(xi©żn)ėų├¹┤¾║┌╔ĮŻ¼├╔╣┼šZ├¹Įą═▀┴ųק└ŁŻ©ęŌ×ķėą┤u═▀Ą─╔│ŪŻ®Ż¼«ö?sh©┤)ž╚╦ĘQĪ░═§ē×£ŽĪ▒ĪŻ╦─ų▄┤¾╔ĮŁh(hu©ón)└@Ż¼▀@└’▓▌─Š├»╩óŻ¼Łh(hu©ón)Š│ė─č┼Ż¼ę░½F▒ŖČÓŻ¼╩Ū▀|┤·Ą█╗╩ė╬½CĄžĪŻĪČ▀|╩Ę?Ąž└ĒųŠĪĘ▌dŻ║▀|┤·Ą┌┴∙╗╩Ą█▀|╩źū┌ę«┬╔┬ĪŠw±v█ŗæcįŲ╔ĮĢršfŻ¼╦¹╦└║¾æ¬«ö┬±įßė┌┤╦ĪŻė┌╩Ū┤╦║¾Ż¼▀|┤·╚²┤·╗╩Ą█Š∙įßį┌▀@└’ĪŻ▀@╚²ū∙╗╩┴Ļė╔¢|Ž“╬„ę╗ūų┼┼ķ_Ż¼č┌ė│į┌╔Įč³ģ▓┴ų├»śõų«ķgĪŻĘųäe╩Ū▀|╩źū┌ę«┬╔┬ĪŠw╝░ÜJ░¦╗╩║¾Īó╚╩Ą┬╗╩║¾Ą─Ī░ė└æc┴ĻĪ▒Ż¼▀|┼dū┌ę«┬╔ū┌╝░╚╩▄▓╗╩║¾Ą─Ī░ė└┼d┴ĻĪ▒Īó▀|Ą└ū┌ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

76ĪóĒn┐’╦├╝ęūÕ─╣Ąž

ĪĪĪĪĒn┐’╦├╝ęūÕ─╣Ąž╬╗ė┌│ÓĘÕ╩ą░═┴ųū¾Ųņ░ūę¶×§└Ł╠K─Š×§╠m░ūŲõĖ┬▓ķĄ─░ūę¶║▒╔ĮĄ──Ž┬┤Ż¼ė╔ā╔Ą└╔Į╣╚Īó╚²éĆ╔Į═▌Īóā╔éĆ╝└ņļųĘ║═ę╗╠Ä┤¾ą═Šė├±Š█┬õ▀zųĘĮM│╔ĪŻ┤╦─╣Ąž╩Ū▀|Įy(t©»ng)║═į¬─Ļ(╣½į¬983─Ļ)ų┴▀|═÷(╣½į¬1125─Ļ)ų«ķgĄ─╝ęūÕ─╣ĄžŻ¼ŠÓĮ±ęčėą1020ČÓ─ĻŻ¼╦³╩ŪŲ∙Į±░l(f©Ī)¼F(xi©żn)Ą─▀|┤·ūŅ┤¾Ą─╝ęūÕ─╣ĄžŻ¼╩Ū▀|ųą═ĒŲ┌─╣įßą╬ųŲĄ─┤¾╚½Ż¼╩ŪųąįŁØh╬─╗»┐░▌øīW┼cŲ§Ąż╬─╗»ŽÓ╚┌║ŽĄ─ĄõĘČŻ¼Ēn╩Ž╝ęūÕ─╣Ąžęč│÷═┴ČÓĘĮ─╣ųŠŻ¼ī”蹊┐▀|┤·Ą─š■¾wĪó▒°ųŲĪó ┬Ü╣┘ųŲČ╚Īóįß╦ū╠ß╣®┴╦īŹ╬’┘Y┴ŽŻ¼Č°Ūęį┌║▄┤¾│╠Č╚╔Žča│õ┴╦▀|╩ĘĄ─▀z┬®Ż¼Ė³š²▀|╩ĘĄ─Õeš`Ż¼Ųõ─╣Ąžļmėąę╗ą®─╣▒╗▒IŠ“Ż¼Ą½╩Ū▀Ćėą║▄ČÓ─╣įß▒Ż┤µ═Ļ║├Ż¼▀@ą®─╣įß╩Ū▀|┤·Į©ų■ĪóįßųŲĄ─šõ┘F┘Y┴ŽŻ¼─╣Ąžųą┤¾ą═Ą─▀|┤·Š█┬õųĘĄ─░l(f©Ī)¼F(xi©żn)Ż¼ī”蹊┐Ēn┐’╦├╦Į│ŪĪ¬Ī¬╚½ų▌Ą─Ąž═¹ėąų°śOŲõųžę¬Ą─ģó┐╝ārųĄĪŻĒn╩Ž╝ęūÕ─╣ĄžŠ═╬╗ė┌░ūę¶║▒╔Į─ŽŲ┬Ąžä▌ŽÓī”ŲĮŠÅų«ĄžŻ¼─╣Ąž¢|─ŽĘĮŻ¼ŠÓ─╣ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

77ĪóĖ∙ž¦ÅR

ĪĪĪĪĖ∙ž¦ÅR╬╗ė┌░ó¶ö┐ŲĀ¢Ū▀Ųņ▒▒▓┐Īó░═Å®░³┴”Ė±╠K─ŠŠ│ā╚(n©©i)Ż¼ęÓĘQĪ░└Ł╬„Ė∙ž¦ÅRĪ▒Ż¼Øh├¹Ī░ÅVėė╦┬Ī▒ĪŻĖ∙ž¦ÅR▒│┐┐╚║╔ĮĪóĖ╣┼RŲĮ┤©,’LŠ░ąŃ¹ÉŻ¼ė─č┼ĪŻĖ∙ž¦ÅRĮ©ė┌╝╬ŠĖ20─ĻŻ©╣½į¬1815─ĻŻ®Ż¼╩óĢr-öĄ(sh©┤)▀_320├¹ĪŻ▒¹ūė─ĻķgŻ¼ŚŅ╦╔-Ą┌Č■╩└┴_▓╝╔Ż─Ļ╚šĖ±č▓ė╬Ė„ĄžŻ¼▀xĄžĮ©ÅRŻ¼┬Ę▀^▀@└’Ż¼┐┤ęŖ┤╦Ąž╔Įä▌ļUŠ■Ż¼Ąžä▌ŲĮ╠╣Īó╔Ł┴ų├▄▓╝Ż¼╦«▓▌Ę╩├└Īó’L╦«├}ĮjŪÕ╬·Ż¼▒Ń▀xČ©┤╦ĄžĮ©ÅRĪŻĖ∙ž¦ÅRį°▒╗ōvܦŻ¼¼F(xi©żn)┤µĄ─ÅRėŅ╩Ū1981─Ļą▐Å═Ą─Ż¼ŲõęÄ(gu©®)─Żų╗╩Ū▀^╚źĄ─ę╗▓┐ĘųĪŻ╦┬ā╚(n©©i)ėą╚²ū∙┤¾ĄŅŻ¼š²ĄŅ×ķĘūµĄŅŻ¼ĄŅā╚(n©©i)╣®ĘŅų°20ČÓūĘŽ±Ż¼┐hÆņų°30ČÓéĆ╬Õ▓╩├ūŽŻĀ¢Ż©ĘĮ╠’ŚŲĘŻ®Ż¼╩Ū-─ŅĮø(j©®ng)Ą─ĄžĘĮĪŻĘĮ╠Įø(j©®ng)ĄõĪČĖ╩ųķĀ¢Įø(j©®ng)ĪĘĪóĪČĄżųķĀ¢Įø(j©®ng)ĪĘ╣▓326ŠĒŻ¼ę▓┤µĘ┼į┌▀@└’ĪŻų„ĄŅā╔ätėą┼õĄŅŻ¼╬„─Žé╚(c©©)Ą─ĘQĮø(j©®ng)į║ĄŅŻ¼¢|─Žé╚(c©©)ĘQ╩└ĮńĮäéĄŅĪŻ1938─ĻŻ¼░ÓČUŠ┼╩└Ą®«ģ─ß¼öį°üĒ┤╦ąĪūĪŻ¼Å─┤╦▀@└’├¹┬Ģ┤¾š±Ż¼ŽŃ╗╚š═·ĪŻ╦┬└’¼F(xi©żn)ėą-3ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

ĪĪĪĪā╚(n©©i)├╔╣┼▄Ŗģ^(q©▒)╦Š┴Ņ▓┐▀zųĘŻ¼╬╗ė┌ā╚(n©©i)├╔╣┼┼d░▓├╦ק╠m║Ų╠ž╩ą┼d░▓▒▒┬Ę╬„é╚(c©©)Īó┐ŲėęŪ░Ųņ╚╦├±ßt(y©®)į║ķTį\śŪ¢|é╚(c©©)Ż¼¼F(xi©żn)×ķųąć°Ńyąą┼d░▓├╦Ęųąą▐k╣½śŪĪŻĖ∙ō■(j©┤)ĪČ¢|├╔╣┼╚╦├±ūįų╬Ę©ĪĘęÄ(gu©®)Č©Ż¼¢|├╔╣┼╚╦├±ūįų╬š■Ė«øQČ©ė┌1946─Ļ2į┬15╚šĮMĮ©¢|├╔╣┼╚╦├±ūįų╬▄ŖŻ¼ė╔¢|├╔╣┼ūįų╬š■Ė«ā╚(n©©i)Ę└▓┐▓┐ķL░ó╦╝Ė∙Įy(t©»ng)ę╗ųĖō]ā╚(n©©i)├╔╣┼¢|▓┐Ąžģ^(q©▒)├╔╣┼├±ūÕ╬õčbĪŻ│ąĄ┬Ī░╦─╚²Ī▒Ģ■ūh║¾Ż¼Ė∙ō■(j©┤)Ģ■ūhŠ½╔±Ż¼īóā╚(n©©i)├╔╣┼Ąžģ^(q©▒)├╔╣┼├±ūÕ╬õčb▓┐ĻĀĮy(t©»ng)ę╗Ė─ŠÄ×ķā╚(n©©i)├╔╣┼╚╦├±ūįąl(w©©i)▄ŖŻ¼-╚╬╦Š┴ŅåTŻ¼░ó╦╝Ė∙╚╬Ė▒╦Š┴ŅåTĪŻ1946─Ļ6į┬3╚šŻ¼│╔┴óā╚(n©©i)├╔╣┼╚╦├±ūįąl(w©©i)▄Ŗ┼d░▓╩Ī▄Ŗģ^(q©▒)Ż¼░ó╦╝Ė∙╝µ╚╬╦Š┴ŅåTŻ¼│»┐╦░═╠žĀ¢╚╬Ė▒╦Š┴ŅåTŻ¼╣■žS░ó╚╬š■ų╬╬»åTŻ¼Åł▓▀╚╬Ė▒š■ų╬╬»åTĪŻ1947─Ļ11į┬26╚šŻ¼ā╚(n©©i)├╔╣┼╚╦├±ūįąl(w©©i)▄Ŗ╦Š┴Ņ▓┐Īóš■ų╬▓┐│╔┴óŻ¼-╚╬ā╚(n©©i)├╔╣┼╚╦├±ūįąl(w©©i)▄Ŗ╦Š┴ŅåT╝µš■ų╬╬»åTŻ¼░ó╦╝Ė∙Īó═§į┘╠ņ╚╬Ė▒╦Š┴ŅåTŻ¼1948─Ļ1į┬1╚šŻ¼ā╚(n©©i)├╔╣┼╚╦├±ūįąl(w©©i)▄ŖĖ─ĘQā╚(n©©i)├╔ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

79Īó▀|┤·Č┤╔Į╩»┐▀ÅR

ĪĪĪĪ▀|┤·Č┤╔Į╩»┐▀ÅRŻ║Č┤╔ĮÅR╬╗ė┌ā╚(n©©i)├╔╣┼┐”└«Ū▀Ųņ┼ŻĀIūėµé(zh©©n)╬„▒▒╬Õ╣½└’Ż¼│Ó│ą╣½┬ĘŻ▓Ż┤╣½└’š┌╔w╔Į╔Įč³ĪŻČ┤╔ĮÅRėųĘQņ`ĘÕ╦┬Īóš┌╔w╔Į╩»┐▀Ż¼ęįį┌š┌╔w╔Įč³ėąę└╔ĮĶÅŠ═Ą─╔ĮČ┤╩Į╦┬į║Č°Ą├├¹Ż¼Į┤·ėų├¹Ī░ņ`ĘÕį║ĘČ┤Ī▒ĪŻō■(j©┤)▒«╬─╦∙ūóŻ¼┤╦ÅRĮ©ė┌▀|┤·Ū¼Įy(t©»ng)Č■─ĻŻ©1102Ż®Ż¼ė┌▀|Ū¼Įy(t©»ng)╚²─Ļ(1103)Ż¼Į╗╩Įy(t©»ng)╚²─Ļ(1143)Īó├„╚fÜvĪóŪÕĄ└╣ŌĪóŪÕ╣ŌŠw─ĻČÓ┤╬ųžą▐ĪŻČ┤╔ĮÅRĮ©ė┌ŠÓ╔ĮĒöŻČŻ░├ūĄ─╩»č┬╔ŽŻ¼Ī░▒│╔ĮČ°Ē掬Ż¼ėąĄ└ł÷Ī▒ĪŻ╩Ūė╔╬„╔Įį║╠ņ┼_ʩĤĶÅ╔Į┤®╩»Ż¼Ū░ęį│╔ĄŅŻ¼║¾ęįŁh(hu©ón)Č┤Ż¼ĶÅ│╔╩»┐▀╣┼╦┬Ż¼ė╔Ų▀éĆ╩»Č┤ĮM│╔Ż║║═╔ąČ┤ĪóķL╣żČ┤Īó─’─’Č┤Īó─ļūėČ┤Īóų„Č┤ĪóŁh(hu©ón)Č┤Īó└ŽĀöČ┤ĪŻĖ„Č┤┤¾ąĪ▓╗Ą╚Ż¼ą╬ĀŅĖ„«ÉŻ¼Ųõųąęįų„Č┤║═Łh(hu©ón)Č┤×ķų„ĪŻų„Č┤┼cŁh(hu©ón)Č┤Č┤┐┌ė├╩»ŚlŲ÷│╔łA╣░ķTĪŻų„Č┤ķTĒöŪČėąĪ░ņ`ĘÕ╦┬Ī▒╚²éĆ╩»ūųĪŻų„Č┤│╔═╣ą═Ż¼Ęųū¾ėęČ·╩ę║═Ū░║¾╩ęĮM│╔Ż¼Č┤ķL144├ūĪŻČ·╩ęīÆ2.5├ūŻ¼Ė▀3.9├ūŻ¼Ū░╩ęĖ▀3.7ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

80Īóųņķ_£Ž▀zųĘ

ĪĪĪĪųņķ_£Ž▀zųĘŻ¼╬╗ė┌ā╚(n©©i)├╔╣┼ūįų╬ģ^(q©▒)ȧĀ¢ČÓ╦╣╩ą¢|▓┐Ą─ę┴Į╗¶┬ÕŲņŻ©░ó└š“vŽ»¤ßµé(zh©©n)Ż®╝{┴ų╦■Ól(xi©Īng)ųņķ_£Ž┤ÕĪŻ▀zųĘ├µĘe╝s50╚fŲĮĘĮ├ūŻ¼×ķ²ł╔ĮĢr┤·═ĒŲ┌ų┴╔╠┤·Ū░Ų┌╬─╗»▀z┤µĪŻ1984Ī½1997─ĻŻ¼┐╝╣┼╣żū„š▀į┌▀@ę╗ģ^(q©▒)ė“Ž╚║¾▀Mąą┴╦4┤╬░l(f©Ī)Š“Ż¼1988─Ļš²╩Į├³├¹×ķĪ░ųņķ_£Ž╬─╗»Ī▒ĪŻ░l(f©Ī)Š“┐é├µĘe╝s4000ŲĮĘĮ├ūŻ¼╣▓░l(f©Ī)Š“▓╗═¼ĢrŲ┌Ą─Ę┐ųĘ83ū∙Īó╗ę┐ė(╗“Įčč©)207éĆĪó─╣įß329ū∙Īó«Y╣ūįß19ū∙Ż¼│÷═┴┐╔Å═įŁ╠šŲ„╝s510╝■Īó╩»Ų„270╝■Īó╣ŪŲ„420ėÓ╝■ĪóŃ~Ų„50ėÓ╝■ĪŻųņķ_£Ž▀zųĘ│÷═┴Ą─┤¾┴┐žiĪó┼ŻĪóč“Ą╚äė╬’╣Ū„└Ż¼’@╩ŠęčōĒėą░l(f©Ī)▀_Ą─B(y©Żng)ą¾śI(y©©)ĪŻČ°│÷═┴▒ŖČÓĄ─▒BĪóąĪĘĮ▒ŁĪółA▒ŁĪó╚²ĮŪ▒ŁĄ╚╠šųŲŠŲŲ„Ż¼ūC├„ßäŠŲśI(y©©)ęčŽÓ«ö│╔╩ņŻ¼▀@šf├„ų¦ō╬╝ęą¾B(y©Żng)ų│║═ßäŠŲśI(y©©)╔·┤µĄ─įŁ╩╝▐r(n©«ng)śI(y©©)╔·«a(ch©Żn)┼d═·░l(f©Ī)▀_ĪŻ┴Ē═ŌŻ¼ųņķ_£Ž╬─╗»▀zųĘųą░l(f©Ī)¼F(xi©żn)öĄ(sh©┤)┴┐▒ŖČÓĪóĘNŅɲR╚½Ą─┤ČĪó╩│Īó’ŗĪó┘AĪó╩ó╠šųŲŲ„├¾Ż¼Č°Ūęą╬ųŲÅ═ļsČÓĪŁĪŁ[įö╝Ü]