ɽ��ʡ������E��B

������ �x���� �L���� �\���� �R���� �x���� ������ ̫ԭ�� ��ͬ�� ˷���� �Ȫ�� ɽ��ʡ������E ɽ��ʡ�tɫ���� ɽ��ʡ���˹ʾ� ɽ��ʡ�����^ ɽ��ʡʮ������ ɽ��ʡʮ��Ŵ� 5A�����^(q��) 4A���^(q��) ɽ��ʡʮ���c ɽ��ʡʮ�����M���c ȫ�� ɽ��ʡ�خa ɽ��ʡ��ʳ ɽ��ʡ�����W ɽ��ʡ���� [�ƄӰ�]

241�����Ҟ�������

����������λ��ƽ�b�h���ϣ����������Ҟ���������ɽ��´��ȫ�Q�����ƶUԺ���������������¡���ȫ����ɽ���������ӴίB�����e��һ������Ӌ���M����������������ȿ���������(j��)�F(xi��n)�����ξ���ʮ�꣨����������ʮһ�±����Ɣ��������³����������ɻ����g���r�м�ʿ���������ƽ�b�h�����f�����ڮ�?sh��)ؿڱ��H�������^����ʢ���خa�e�ھ���ǧ�f��������ڱ��f�������гмZɽ�fһ̎���������`���ӣ���Y�ڴ˽�һ�������֡������֔U���������������ԓ̎�f��ٛ���®aɮ�I(y��)���Թ����B(y��ng)�������³����rֻ������͖|���ɏT���ξ�ʮ���꣨���������������֮�����O��ޕ�ٰl(f��)��\���Q�����ޣ����a�w�ϵ������������Y����������ޕ���A�Ҷ����⣬߀����̎ļ�������r��������ƽ����һ���^���ã������������gһλ��̖�д�ǧ��ɮ�˄�(chu��ng)��������ǧ�A�ź���ͽ����Ը�^����Ͷ����[Ԕ��]

242���x��߅�^(q��)������܊�^(q��)˾��fַ

�����x��߅�^(q��)������܊�^(q��)˾��fַ(����������)�r����1939���ַ���d�h����7.5����̼��´忹�Ց�(zh��n)���r�ڕx��߅�^(q��)܊���I���C�P�fַ��1940��2�£��x������������(��Ğ�x����������)���@�������120���͕x��܊�^(q��)˾�Ҳ�M�v�@����ֱ��1948���°��곷�x�������fַԭ��x���_����ʿţ���m��լԺ�ͻ��@�����Ց�(zh��n)���r��ȫ����I�������������������������֖|���ɂ�����������Ժ���������ͨ����ռ����e4500ƽ������������e1180ƽ�������|Ժ���ĺ�ʽСԺ��ԭ�x���������������m(x��)��ͤ��ţ�a���L�ھ�ס�������@����Ժ�ӵ����������ɽ�����ʯ�G���������o�B�|���ֽ�һ�ס��|��������ʯ�G�ɿ�������ԭ����ͨ�߷���(sh��)�g��70����Ľ���uľչ�d��Ժ�ӵĖ|�����u�����T����Ժԭ��ţ���m�ĺ@����?sh��)��˷Q�����@Ժ����1941�ꡭ��[Ԕ��]

243�������zַ

����λ����ڿh��4����Ķ��帽���ںӺ��������R����35����������ʷ�����������f���L�sʮһ����l(f��)����҇��vʷ���fʯ���r���Ļ�ʯ���������������zַ����һƬƬ�������е�ɰ�[���������@�����l(f��)������Ї��fʯ���r�����ڵ��Ļ��zַ���_ʼ������1953�����ɳ�����аl(f��)�F(xi��n)����1954���������Ї�����ƌWԺ��ɽ���Č��I(y��)�����ˆT�M�ɰl(f��)����ڶ����L�s11���������s5����ķ��������M���˿��Űl(f��)���S���µĹŴ�����ɳ�[�������l(f��)�F(xi��n)��3ö������ʮ�����q��ͯ�����X��ʯ����ǧ��������˴����ʯ���Լ�ͬ������ͬ�r�����28�N���������5�N�~���30�Nܛ�w���ﻯʯ��1976������ͬһ���c��ɳ�[���аl(f��)�F(xi��n)��1�KС�����^�ǻ�ʯ������l(f��)�F(xi��n)�ڶ����������������ˡ����������ΑB(t��i)���ڬF(xi��n)���˺�Գ��֮�g�����T�X���P���������c�F(xi��n)���ɹ������������[Ԕ��]

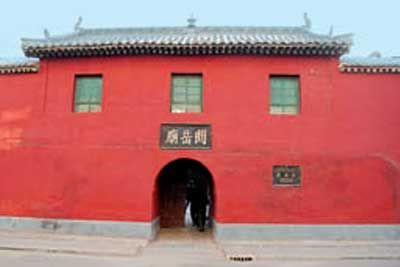

244��������ʏR

������ʏR��ʏR(����������)�r�����������ַ�����ݿh�|��13���︮�Ǵ�R��(chu��ng)�������Ԕ����(j��)�R�ȬF(xi��n)����������ӛ�d������r�����֮���������R����������L��������������������(1076��)��ԭַ���ؽ����}��������Ќm������̩������(1207��)�R�����(sh��)̮������?sh��)��������Y�ޏ�����ؑ�v���g(1214��1216��)���֚��ڱ�����Ԫ��ԪԪ��(1335��)���ؽ�������ɴ��Ҵ�������ʼ�ɽ���Ҏ(gu��)ģ���F(xi��n)����Ҫ������ʵ���Σ����۵�ڽ𣬺�Ժ���Ҷ��͖|����T��Ԫ������������������R�����������������֞����MԺ�䣬���е�����w��ͤ鿎���һ�����g��ռ����e4000��ƽ���������S���������������������^��ɽ�T���x�T���ɜ���Iͤ����ʵ����|�����;�ɏT��ʮ���ʮ�����ʮ�����ǵ����P�۵�Q��������犹Ķ��ǡ���[Ԕ��]

245�����ϝ��^�R

�������ϝ��^�Rλ�ڸ�ƽ�н����l(xi��ng)���ϴ�仨ɽ�p�������������ϱ��L98�ף��|����56����ռ����e�s3358ƽ���ס���(chu��ng)�������Ԕ����(j��)�R�ȱ���ӛ�d���念����ʮһ��(1691��)���������^�R�����MԺ�������S������һ��ɽ�T������ɽ�T���I���zַ�����^������m���ɂȞ���T���A����������犘����Ęǡ�������һ��ɽ�T�������������挒���g���M���Ĵ�����ɽ���Ͳ��������������߅�������������^������ذ���ƽ������Ȇ��N�ΰ�����б�N������ɽ�T������������������g���M���Ĵ������^ʩ�ô��~����ɽ���Ͳ��������������߅�������������^�ƾŲȆ��N�ΰ�����45��б�N��бˣ�^������;ƽ���ƾŲȟoб�N�����^���Ԫ��������������g���M�����������ܞ��Ĵ���ǰ���ͨ������������������������������߅����ɽ픡�����������p�����a�g������D�����Ӻ�Ш����[Ԕ��]

246����ԫ�P���R

�����P���Rλ����ԫ�h�DZ��������|�������|���L40 ���� �ϱ���20 �ף�ռ����e�s800 ƽ��������(chu��ng)�������Ԕ��һ�MԺ�䲼�֣����S������ɽ�T���Ϟ鵹�����_�����I��������ɂȽ��Ж|�����y�����|���������F(xi��n)�������Ԫ���z��������������������z��������ʯ���_������0.38 �ף���������g���M��������ǰ�ܱ��������ܑ�ɽ픡����ܽY�������g�����ܴ����崪��ǰ���ͨ�������������g���Ĵ���ǰ��ͨ�������������^����������p����ǰ���b���Ѳ������R�ȴ������嚈����ͨ��2007 �걻�L�������������������м����ﱣ�o��λ���P���R��������P�������w���P���������������L���h�������ݺӖ|�⣨��ɽ���\�ǣ������Ї��|�hĩ���������I���Ԅ������l(xi��ng)��۱�����_ʼ�S�������DŽ���������εČ��I֮һ�����P��ȥ��������������u����[Ԕ��]

247�����������

������������£�������ʡ�����r�������ַ����ͬ�ЏV�`�h��Ȫ�(zh��n)���������ʼ�������Ԕ����Ժ�������ϣ����wԺ�����MԺ�����S�������������Ξ�ɽ�T����������������������|���ɂȞ�Ҵ�T���|Ҵ�Tǰ���P�۵�������ǰ��|�����F(xi��n)�潨�������������ռ����e��1471ƽ���ס��F(xi��n)��Ժ�ȴ�ʯ��1ͨ���������1�K�����p����1����ɽ�T���һ�g���M���Ĵ�������ӲɽͲ�岼��������ð��T��������������g���M���Ĵ��������ͨ�_ǰ��ͨ���Ã���������ӲɽͲ�岼�����ǰ�������g��ʩ��Ĩ�����T������������������g���M���崪��ǰ�β������������ͨ����������ǰһ�g����������ӲɽͲ�岼��������gʩ��Ĩ�����T���������gʩ���ȴ����|ɽ���ϬF(xi��n)������ڮ�18.7ƽ�������P�۵����һ�g���M������������ӲɽͲ�岼��픣���ɽ�������܉��L���������x���¡���[Ԕ��]

248����ľ����

������ľ����λ������h���d�l(xi��ng)ƺ���ʷ���f��Ȼ��|200�ס�����3�����M�����ֲ���e�s85ƽ�������О�ʯ�����|����u����ƽ�沼�ֳ����������|�������14�ף�ʯ�����|�����s9��������Ԫ��������������ʷ�����@Ĺ������Ԫ��¾���(1305)Ҳ����ľ����o���丸ʷ���@��������Ӱ���Ĺ־�ʯ������3���������ɰ�߅��ʯ���c�A����ɏ�_�M�ɣ�����ƽ���߅����ÿ��睿�����������������������_�Ὓ�����˽ǔ�������ϳ���ɏ������ƿʽ���x���|�������܊�����v�_·���_������Ҳ����ľ��Ĺ��������Ԫ����ʮ�꣨1350����������Ҳ����ľ����ܰ�����ľ��Ĺ��������Ԫ����ʮ���꣨1353�����|������������ͬ�������������w��ƽ���߅�����s6.5�ף����������O�����������O�u���ľ������������γ������Ӿ��Oƽ������������Ƕ����ʯ�����d����[Ԕ��]

249��������p��

�����R��p���ַQ�����������������R⢿h�DZ������|�����š��p����(chu��ng)����������̎ԭ����Ժ�������њ����H���p�������p����Ӱ���ַQ���p��бӰ������ָ�r�v����������ʮ���S�������¡�����ʮ���糿��̫ꖺ�����ͬ�rλ�ږ|������߅�����෴��������֮��քe�Ė|���������p����ʹ�|���������p��֮Ӱ�IJ�ͬ���������g�����Ƅ���������һ�����vʷ�ϣ������}�͌����p����Ӱ��Ҳ������������ϧ������ʲôҪ�����@�ӵ��p���澰�sδ���κ�����ӛ�d�����^��Ҳ�S�҂������P���������ҵ�һЩ��z�R�E�����f�S���c�����ӵĹ�������l(f��)�����R����������ڼ����S���c�����ӵĐ�������������á��W�������քe���ڃ������������Ȳذ������Q�������������|�����[�S�����Q���S���������S�����ĵ��ߌ�߀���ж��˵Į�������������һ���F�T���S�����^����������������ҹ�������S���c�ס���[Ԕ��]

250��ꖳ�̫����ʿ��@

����̫����ʿ��@��ʡ���c��ʿ�o����ﱣ�o��λ��λ��ꖳǿh������������һ����������ռ����eһ�f��ǧ�߰ٶ�ƽ������һ��������ʮ��̫���^(q��)�hί��̫���^(q��)������̫��܊�^(q��)�w��ꖳ������˼o���ڿ��Ց�(zh��n)���r��Ӣ�«I������ʿ����Ӣ�����E��ꖳǿh����������һ��������������ԭ�h����R�fַ����̫����ʿ��@���@����Ҫ�����У����꿹��(zh��n)ꖳ����y��ʿ�o��������ʿ�o��ͤ����ʿ���֡���ʿĹ����ʿ�o��ǡ�̫���S��չ�[�d��܊��c�������ܵȡ�չ�[�d��ӛ�d��-��������-��-��-����һ݅��������̫���^(q��)��(zh��n)���������ʷ�Ϻ�̫������ɸ�����ĸ����������E�����T�Ͽ���ԭ���ί������-�H�P�}���ġ�̫����ʿ��@�����o������Ͽ���ԭ̫���^(q��)����ί�T���Q����̫����������ţ���ڡ�̫��܊�^(q��)˾��T����ͤ����˾��T�O������̫���^(q��)��ί�����β��յ�23λ̫���^(q��)�h��������[Ԕ��]

251���R�S�����

�������Q���R�S�����(����������)Ԫ������ͣ��Ž���ɽ��ʡ�L���н��^(q��)���飺�R�S�����λ���L���н��^(q��)�R�S�(zh��n)���A����������Ժ����������ԭ����MԺ�����F(xi��n)��һ�MԺ�䣬�|����27�����ϱ��L54����ռ����e1458ƽ���ס���(j��)����̫ƽ�d������(984��)����ӛ�d�������ԭ��ɽ���ĶUԺ�������n�~��̶UԺ���ȬF(xi��n)�����^�����������|������|��������|����������Ժ�v������r�ڶ�����������������Ԫ���������^������������������t���������������������M��������g�����ܑ�ɽ픣�Ͳ�����������Hǰ�����^�a�g�O�ж��������ܟo������ǰ�����^�����������p�°�������ٰ����ؖ�Ӌ�������M��Ĩб������ˣ�^���a�g����[���������g���^�����б�������D�����Ζ�Ӌ�������ְ��^�����S�ޕr�Ğ������^��������ܞ����ܴ����Ĵ���������������ǰ���á���[Ԕ��]

252���n��Š

�����n��Ĺλ���`ʯ�h����10����ĸ߱ڎX������1200����ɽ���U�����ͱ�������оdɽ���Ͻӻ������|�c�`��ɽ���������c�����X���������؝h�r�ڹŹٵ�������λ��ʮ���UҪ�����ϱ���֮ͨ�ʺ����v����ұؠ�֮�أ����С����ͨ�顱֮���u���n�ţ��h������֮һ���h����ꎣ����K�彭���ϣ��ˣ��h���T���������h�ࠎ�r������ݞ���y(t��ng)��ȫ܊�����Ƕ��\���o�������������(zh��n)�������؞�����������ɵۘI(y��)������������R�����h�������ķ�����������˸����\�������黴ꎺ��Ԫǰ196����������g�����c��ū(li��n)���M����ԭ�������ʎ��H�����κ�߄���δ��m׃���n���\����Dz�ˎ��n��������ɽ�����h�xҊ�����������`ʯ���ϸ߱ڎX�����P�����������ڎX�����S��܊��ÿ������һ�伴�ѳ�Ĺ���F(xi��n)���n��Ĺ�A30�ף���10����Ĺ��ԭ�дu�Ї��������С���[Ԕ��]

253��������

���������£�������ʡ�����r�����������ַ����ͬ�ЏV�`�h�Ӷ��l(xi��ng)�|��尲����ʼ�������Ԕ���F(xi��n)�潨��������������Ժ����������ԭ����MԺ�䲼�����F(xi��n)��һ�MԺ�䣬���S�����Ξ��^��������������ǰ���������ռ����e970ƽ���ס��F(xi��n)�ȱ�������ڮ�153ƽ������ʯ��2ͨ��ʯ��2�����^��������g���M���崪��ǰ�β������������ͨ����������ǰһ�g����������ӲɽͲ�岼��������^��x���@��ǰ�����g�ð��T���������gʩ��Ĩ�����T���ȣ����gʩ��Ĩ���ȴ���������ǰ�܃ɴ��g����ɽ���L�С��ܲ�ٛ�R�����Rɽǰ���ij����S�Ӷɿڔ�������A��С�����ܡ�����P���n�������������x���±ڮ������s35ƽ��������ɽ�≦�L���B��ľ��ˮī������3ƽ����������������g���M���Ĵ���ǰ�ļ�������β���ͨ�������������ܑ�ɽͲ�岼��픡�ǰ�����gʩ��Ĩ�����T�������ɡ���[Ԕ��]

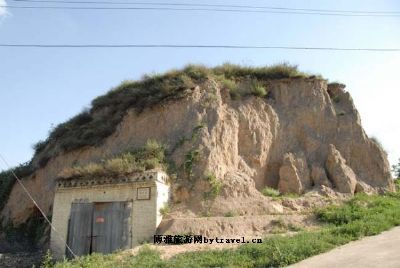

254�����^ɽʯ��

�������^ɽʯ��(����������)�r�����ϱ������Ƶ�ַ����ƽ�гǖ|��17��������^ɽ��´���^ɽ��Q����ɽ�����^���X������´��������ɽ��ǧ���������电(sh��)ʮ���Ҳ����̎º���Ƀɿ����L�����L������ƽ���h���еĽ���̎�����������r�üκ�֮�������^ɽ�Ƿ�̻�ӵ���Ҫ��������Ժ��ʯ�ߵȽ����ɽM��Ⱥ��ɢ����ɽ����ɽ�_�����廯��������ɏ���ء���������ɽ�������廯�����F(xi��n)���棬�zַ��Ҋ�ƴ���ַ��ʯ�����������佨��Ҏ(gu��)ģ���ɽ����ɽ픹�Ӌ��40�ප��������ڴ��͵�ɰ�r�������ߴ�С��һ��ƽ����鷽�Σ�һ���һʯһ�������e��һʯ�������߲��������е����������ʯ�߃��������R������M���������һ�����������һ������_���������S��С�����з������_����������ʿ�����B(y��ng)�˵������Ƹ�����������������ɽ����ɽ���ǧ������һͨ������ʯ����[Ԕ��]

255���ɽ���x�R

�����ɽ�h��λ�����x�R��(chu��ng)����Ԫ������꣨1303�꣩����λ����λ�山�����x�R�����������ϱ��L50�ף��|����40�����F(xi��n)��Ž��I�_���I�犹ĘǺ��������������g���|����16.5�ף��ϱ��L6������12��������_�Ĵ����������弹���F�uľ�Y����������������5����������IJ������������g�鄢�䣬�������P���������Ǐ��w�����҃�߅�քe߀�в������^�������Ȗ|�����L�Є����P�������é�]Ո�T�������Ϯ����P���^���P�������������R����ߴ������Ř����,���ƾ��ɵ�һЩ�������Ȼ��������Aʯ�ϵ�̵ĸ��N����FҲ������Ҋ����ݴ���^һ��Ĵ�R����������Ը����L����3������6��0һ�����|߅��Ę�����߅��犘ǡ��I��|����16.5�����ϱ��L4�ף���10�����I���^�d�϶˸ߑ���һ�K��Ŀ�ġ����x�R��������������һ��ľ�|����(li��n)������[Ԕ��]

256������

�������£�������ʡ�����r�����������ַ���������R�h�ڰ˱��l(xi��ng)�����ϴ�������Ȼ��|20�ד�(j��)���6�꡶�R�h־��ӛ�d������ԭ�������������^���µ���Ժ������������¡���(chu��ng)�������Ԕ��Ԫ��Ԫ����������ɻ���¡�c����Ǭ¡���Αc��ͬ�����g(1861��1875)�������ޡ��F(xi��n)�潨��������������z���⣬��Ԟ�������������������������MԺ�䲼�����F(xi��n)�����ィ��14�������S�����������ν��Б��_���f�W��������;���S���ɂȸ���������Ęǣ����MԺ�|��������|��Ҵ�T�����MԺ�|��ɮ������ƫ��|�������|�������ȴ汮��5ͨ������2��������ȃ�ɽ�������܉����з���}�ıڮ��������ϴ��вʮ�����������������挒���g���M������������Ӳɽ픣�ǰ�������ߙ_ǰ����ʽ���������ܶ����߲����°���ǰ�����g�b�����T�����g�陑����ľ�����Ͼ�ʡ���[Ԕ��]

257�����_ɽ�϶U�´��

�����϶U�´���϶U�´��(��һ������)�r�����Ƶ�ַ�����_�h������22��������f�҇��F(xi��n)��������ƴ�ľ�Y��������ԓ��(chu��ng)�������Ԕ,�ؽ����Ƶ��н�������(782��),��(j��)�ȴ�����pƽ���±��桰���f�����ƽ�������q�������¾��������˷�����δ�r�����@��֔־���������ؽ����֮�C������Ԫ��������v���������ݡ��F(xi��n)������ƴ�ԭ������Ժ�������������������������e3078ƽ��������Ҫ������ɽ�T�������������_��ʹ�������挒�M������g��ƽ������Σ�����Ъɽ�����ǰ�O���_��ǰ�����g�b���T���ɴ��g�����ә���������e��ƽ������֮�Ƚ������@�������g���@�~�(li��n)ϵ���D��̎�@�~�����^���o����������ȟo�������ܞ����¶�������Ĵ���ͨ�_ǰ�������������O�U�����������Ϟ��塢��������(ji��)�����ƽ���cƽ����ƽ���ɶ�ʩ���_�����ϡ���[Ԕ��]

258���������R

�����������Rλ������h�����(zh��n)��Ҝϴ������Ȼ��������(chu��ng)�������Ԕ���F(xi��n)�潨���z������������1996��7������h�����������������c���ﱣ�o��λ������R���wԺ���������ϣ����MԺ�䲼�������MԺ���ڸs3�״u���_��֮�����cһ�MԺ֮�g��ʯ�A���B��һ�MԺ�H����_���ϱ��L65.22�����|����27.23����ռ����e�s1775.8ƽ���������S�����������ν��Б��_��ɽ�T��������������_����������֮�������ϳ�����������g���֞�ǰ��ɲ�����ǰ�_���݆T���ݵĈ��������_�黯�y����Ϣ�^(q��)��ǰ�_�����Ъɽ픣����ܞ�Ӳɽ�����ǰ�����������ܙ_̎�ཻ�����g��ľ����������������ڸs1.5���_��֮�������O�����ţ����_���ܽY���������ͨǰ��������������^̎����ǰ��Ĩ����֮����ǰ�_���O���w�����܃ɂ�ɽ�����_�OҴ�T�����݆T�Ă����M�롭��[Ԕ��]

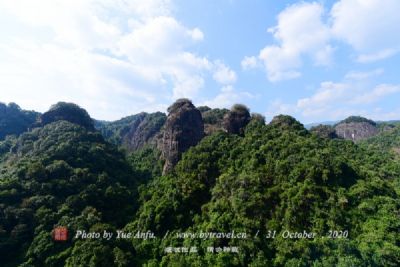

259�����塪���R�zַ

�������塪�����R�zַλ���R�������ֿh�ǖ|����������ɽ���|����1�|���L3800�ף��ϱ���2800������Ӌ�s11ƽ��������塪�����R�zַ���֞��Ĵ��Ļ��������w����ʯ���r�ڵ����غ���ɽ�Ļ��ӡ����Ļ��������ܵ���(zh��n)���Ļ��Ӽ��؝hԪ���Ļ��ӡ�����IJ�����ռ����e��15000��ƽ���ĕx��Ĺ����92����93���B�m(x��)���걻�u��ȫ��ʮ�Űl(f��)�F(xi��n)֮һ����1996���ֱ��u��������c���ﱣ�o��λ�����塪�����R�zַ���HҎ(gu��)ģ��������m(x��)�ĕr�g�^�L���l(f��)չ����ʢ�r����������������������������塪�����R�zַ�ĺ��IJ����ǾŴ�ʮ�����x�����Ĺ������ʮ������܇�R����˾�R�w�ڡ�ʷӛ�����x���ҡ������@��һ��ӛ�d������֮�ӳ���֮������-�����Ƈ����vʷ�ϷQ���ݞ��������������ݵă����Ƹ����^�и��H��λ���Ժ����ڹ��Ƈ���������һ�l������xˮ������[Ԕ��]

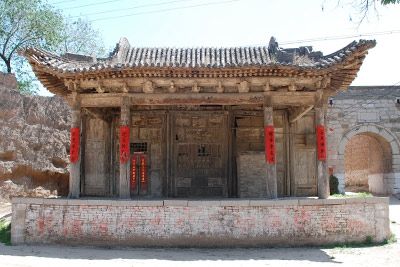

260�����R��

�������R���Q����R����ɽ���½{�h������20������������ǹ�����Ͳ���ďR�á������ַQ���t(y��)�����������֮����������ˮ�й����ֲ�ٹ���������������ʼ����ڷw�ڴ����ʽ��R��֮�����R��ϵȫ�����c���ﱣ�o��λ����(j��)���ξ����꣨��Ԫ1523�꣩�����ޖ|�����R����ӛ�d�������֮�������|�����RҲ����֪���Ժδ���Ԫ��Ԫ�����������f����������������g�֏͞���������������Ҹ�����������g�������T������Iͥ�������ͥ�����������ԫ�������L�����[�Լ�ľ���ٹ�����������x�͡�������Ԫ���ɂ���Ԫ��̖����ʹ�Ǻ�һ����Ԫ�꣬��������Ҫ��������ʼ��������������������Ρ��F(xi��n)�����_��������������������_���g������Ъɽ픣����ܴ��~�����_�ڽ�10�������g���g�^�����������g�����������������Ȗ|��������M���ڮ�����e130ƽ���ס���[Ԕ��]