ؤْ¬F(xi¨¤n)شعµؤخ»ضأ£؛ت×ي“ > °²»صت،آأسخ

°²»صت،تذ¼‰خؤخï±£×o†خخ»½é½B

üSة½تذ °²‘cتذ ذû³اتذ ³طضفتذ ؛د·تتذ ظٌضفتذ ءù°²تذ ثقضفتذ ¸·ê–تذ ³üضفتذ ٌR°°ة½تذ »´ؤدتذ تڈ؛تذ »´±±تذ م~ءêتذ °ِ²؛تذ °²»صت،خؤخï¹إغE °²»صت،¼tة«آأسخ °²»صت،أûبث¹ت¾س °²»صت،²©خïً^ °²»صت،ت®´َىôجأ °²»صت،ت®´َ¹إ´ه 5A¼‰¾°…^(q¨±) 4A¾°…^(q¨±) °²»صت،ت®´َ¾°üc °²»صت،ت®´َأâظM¾°üc ب«²؟ °²»صت،جط®a(ch¨£n) °²»صت،أہت³ °²»صت،µطأû¾W(w¨£ng) °²»صت،أûبث [زئ„س°و]

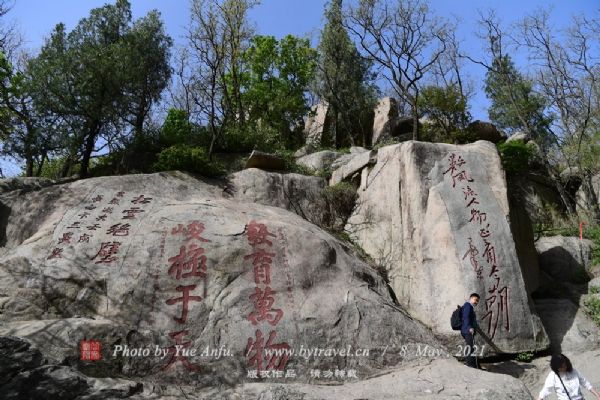

21،¢دآ¼âث

،،،،دآ¼âثخ»سع»صضف“؟ع´هؤد،£½¨سعأ÷¼خ¾¸¶ت®بؤ꣨1544ؤ꣩،£ثئكŒس°ث½ا£¬µ×Œسض±ڈ½¼s10أ×£¬ŒسŒس؟sذ،£¬حâس^بçهF£¬ث×·Q،°“؟عهF،±،£ث؟صذؤƒHƒةŒس£¬µعز»Œسثؤأوئِيڑڈ›×ù£¬‰¦ةدہLسذ·ًدٌ£¬µع¶Œس±عégا¶´uµٌأؤطز£¬ƒب(n¨¨i)ç،°زي·ه،±¶´َ×ض£¬إشتً،°¼خ¾¸¶ت®بؤê¼×³½ڑq£¬ضٌدھخجحôµہض²ض”ء¢،±،£ئنسàخهŒسéŒچذؤ،£¬F(xi¨¤n)ثéـ¼°ي”²؟زرڑ§،£´ثث·ضأ÷دآك…´َةدك…ذ،£¬زٍ؛خ؛ôé،°دآ¼âث،±£؟Œ¦´ثأٌégء÷‚÷ضّز»‚€¹تتآ£؛؛ـ¹إ؛ـ¹إµؤ•r؛ٍ£¬ك@ث»ùدآتا؟ع¾®£¬ئنةîںo±ب،£²»ضھؤؤز»ؤ꣬سذ—lüS÷X¾«¹إ¾®éحُ£¬إdر×÷¹ض£¬إھµأخه¹ب²»تص£¬بfأٌ½ذ؟à،£جىةدحُؤ¸ؤïؤïدآء׌¶ہةةٌدآ½ç³ر،£üS÷X¾«ضھµہ×ش¼؛›]·¨¸ْثûف^ء؟£¬±م¾ح½üم@كMؤàج¶ة³¸Cہبخؤمدّجىب®شُأ´؛ً£¬بخؤمعsة½±قخèµأ°ب°بي‘£¬ثüز²²»آ¶î^،£¶ہةةٌز»إ£¬±مڈؤرüہïب،³ِءيز»¼أû½ذ،°دآ¼â²و،±µؤŒڑخأéœتüS÷X¾«²طةيجژ؛ف؛ف´جب¥،£ك@ز»´جëm›]´جضذüS،،[ش”¼ڑ]

22،¢،°ڑ¢±Mh¼é،±ت¯؟ج

،،،،،°ڑ¢±Mh¼é،±ت¯؟جخ»سع´َس^…^(q¨±)ة½؟عàl(xi¨،ng)°ظ×سة½´ه´÷¼زذ،خف¸½½ü،£ڈؤ°²‘c³ِ°l(f¨،)£¬ض»زھ½›(j¨©ng)ك^°ط×س´َکٍ£¬¾حتاكMة½؟ع£¬·Qéھ{×س؟ع،£ھ{×س؟عجژسذز»ةبéT£¬ةدأوسذطزî~Œ‘ضّ،°°ظ×سة½؟¹بص¸ù“(j¨´)µط،±µب×ضکس£¬كMéT؛َ²»كhآ·¾حتا¼†أ±ة½¹«ؤ¹£¬ءزت؟´÷شّب¾حéLأكسع´ث£¬ضء´ث¾حµ½ءث°ظ×سة½¾³ƒب(n¨¨i)ءث،£°ظ×سة½تاز»ب؛ة½µؤ½y(t¨¯ng)·Q£¬ة½ژn¾dرس،¢ءضؤ¾ت[ت[£¬ةîبëب؛ة½¾حؤـ¸ذتـµ½ہدت®¶¾°،°°ظ×ساçچ¹،±ثùرش·اج“،£صتازٍé°ظ×سة½µط„فëUزھ£¬ة½ءضأ¯أـ£¬éءث´ٍح¨´َ½ؤد±±¼°ذآثؤـٹئكژںإcخهژںµؤآ“(li¨¢n)دµ£¬1943ؤêاضذ¹²ح©‘ر“؟hخ¯شع´ثجژé_±ظءث°ظ×سة½؟¹بص¸ù“(j¨´)µط،£،°ڑ¢±Mh¼é،±ت¯؟جص؛أخ»سعكMة½µؤزھµہةد£¬ڈؤك@½›(j¨©ng)ك^µؤبث¶¼ؤـ؟´µ½،£3شآ30بص£¬س›صك؟´µ½µؤت¯؟جةدµؤ،°ڑ¢±Mh¼é،±ثؤ×ضبشؤـاهخْ±وصJ،£ئنضذڑ¢Œ‘×÷،°ڑ¢،±£¬،°h،±Œ‘×÷،°؛¹،±،£²»ك^ت¯؟جضـك…ژrت¯شⸯخg‡ہضط£¬²¢سذبثسأ‡ٹئلشعت¯؟جإشك…ح؟ّf£¬‡ہضطس°ي‘ت¯؟جµؤحêصûذش،£،،[ش”¼ڑ]

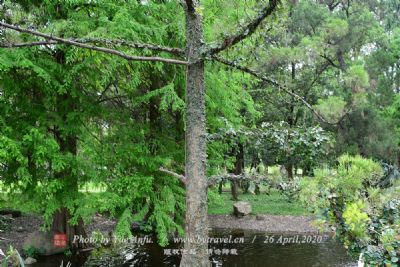

23،¢…اش½¹إµہ

،،،،…اش½¹إµہب«éL¼s35¹«ہéخه´ْت®‡ّ•rئع…اش½إcؤدجئµؤض÷زھح¨µہ،£يک…اش½¹إµہت¯°هآ·إ_ëA¶ّةد£¬ز»آ·دھء÷إم°é£¬ئظ²¼×àّQ£¬اْڈ½ح¨سؤ£¬µّه´ئً·ü£¬جىµطبث؛دز»£¬ثئشع®‹ضذسخ،£´َ¼s2ضء3‚€ذ،•rµ½ك_ا§ƒAêP(gu¨،n)£¬ا§ي•êP(gu¨،n)éƒة‰K¾ق´َ¶ّ¹â»¬µؤ»¨چڈژrک‹(g¨°u)³ة£¬دٌéTز»کس“ُشعرغا°£¬ك@ز»جژجىب»ت¯éT£¬¸ك½ü4أ×£¬؛ٌ¼s3أ×£¬Œ’؟ةƒةبث²¢ذذ£¬ئن„ف،°ز»·ٍ®”êP(gu¨،n)£¬بf·ٍؤھé_،±،£µاةدت¯éT£¬°خé_ت¯‰¦ةدأوµؤësض¦£¬آüرسئً·üµؤƒةزيت¯‰¦£¬تا¹إ³ا‰¦·ہتط¹¤تآ،£ا§ي•êP(gu¨،n)إcا§اïêP(gu¨،n)،¢êإژXêP(gu¨،n)؛د·Qéصم±±بêP(gu¨،n)£¬تا®”ؤê¹°ذl(w¨¨i)…اش½‡ّت׶¼إR°²µؤضطزھêP(gu¨،n)؟ع،£شظحùا°×ك400أ××َسز¾حتاصمخ÷جى³ط،£ة½ث®ئوذم£¬ïL¹âھڑجطµؤصمخ÷جى³طخ»سع؛£°خ1100أ×µؤا§ي•ة½ژp£¬؛ث®اهن£سؤث{£¬ث®جىز»ة«£¬ة½ژn¾ڈ·ü£¬ز•ز°é_éں£¬تا‡ّ¼زز»¼‰±£×o„سخïأ·»¨آ¹µؤض÷زھ—«د¢µط،£جى³طثؤضـµحة½h(hu¨¢n)ءذ£¬·¼²فُrأہ£¬بھء÷نبنب£¬ذ،¾؟v™M£¬خ¨ھڑضذégذخ³ةز»ج¹تژµؤإè،،[ش”¼ڑ]

24،¢±±¶خ¹إ³ا‰¦

،،،،±±¶خ¹إ³ا‰¦تاہد³اخ¨ز»ڑˆ´وµؤ¹إ³ا‰¦£¬¬F(xi¨¤n)é°²‘c±O(ji¨،n)ھz±±‡ْ‰¦µؤز»¶خ،£“(j¨´)ت·ءد£¬´ث¶خہد³ا‰¦éاهح¬ضخؤêégذقڈح£¬³ا‰¦ض÷َw½¨شع¸كچڈض®ةد£¬ب«éL¼s45أ×£¬‰¦¸ك5.2أ×،£”àأو³تجفذخ£¬دآŒ’1.6أ×£¬ةدŒ’0.6أ×£¬³ا´ué¶يکز»¶،طزئِ،£1993ؤê³ُ£¬±±¶خ¹إ³ا‰¦±»صJ¶¨éتذ¼‰ضطücخؤخï±£×o†خخ»،£¬F(xi¨¤n)ہد³ا‰¦بشڑâ„فذغ‚¥£¬°ءب»²»ب؛،£‰¦َwةدµؤإہ±ع»¢£¬¼بأ¯سضأـ£¬Mرغ¾Gة«،£ہد³ا‰¦دآ£¬éƒةأ׌’µؤحءآ·£¬آ·±±„tتا¶¸احµؤئآ¹ب،£¾ڈ²½¶ّك^£¬زہب»سذہد³ا¹إïL·÷أو،£°²‘c³اش«×îشçذقض£¬éؤدثخ¼خ¶¨ت®ؤ꣨1217£©ثؤشآ،£®”•rضھ¸®üS¸ة،°زش½ًبثئئ¹âضف،±éسة£¬×àصˆ³¯ح¢£¬½¨³اسعت¢جئ³زث³ا¶ةض®êژ،£تآ‘B(t¨¤i)¾o¼±£¬خ´´إْڈح¾ح´ز´زé_¹¤£¬üS¸ةŒ¢¹¤³ج·ضé12ءد£¨¶خ£©£¬،°دب×شضز»ءد£¬س‹ئن¹¤ظMبô¸ة£¬ب»؛َخ¯¹ظہô،¢ش¢¹«،¢ت؟بث·ضءدض÷ض®،£،±دب؛َٹ^‘ً(zh¨¤n)½ü°ث‚€شآ£¬سع®”ؤ궬ح깤،£؛َ¾°¶¨شھؤ꣨1260£©بشآ£¬،،[ش”¼ڑ]

25،¢¸و´؛¼°ـژ

،،،،¸و´؛¼°ـژدµزطبث×َح¦³خص¬µع£¨اهؤ©أٌ³ُح©³اخؤبث£¬تىخؤضOت·£¬شّ…¢إc·س،،¶ح©³اہm(x¨´)ذق؟hض¾،·،£خ»سعح©³ا¹إ³ا¹«ˆ@آ·£¬إcح©³اخؤڈRدàكB£¬½¨سعأٌ‡ّ¾إؤ꣨1920£©£¬ؤثح©³ا¹إأٌ¾سµنذح½¨ض£¬·ض،°ـژ،±؛ح،°کا،±ƒة²؟·ض،£ح©³اإةêگءذً^شOضأسع´ث،£،°کا،±éض÷َw½¨ض£¬¸ك7.4أ×£¬ا°كMإc؛َكM£¬ئ½ذذ I½¨£¬¸÷éخهé_ég،£ا°كMکاأ؟é_égéL5.7أ×£¬Œ’3.7أ×£¬أو·eé172.5ئ½·½أ×£»؛َكMکاأ؟é_égéL6.7أ×£¬Œ’3.7أ×£¬أو·e191.25ئ½·½أ×،£ƒةكMکا·؟ض®égµؤƒة‚ب(c¨¨)£¬·ض„eزش4.8أ׸كµؤéـ‰¦كB½س£¬ک‹(g¨°u)³ةءثéL12.8أ×£¬Œ’3.35أ×µؤéLذخش؛آن،£ا°؛َکا¾ùدµؤ¾کا£¬ƒب(n¨¨i)حâ×كہب£¬·Qé،°×كٌRح¨کا،±،£کاŒس×كہب™ع—U£¬éئ؟ذخؤ¾ضù£¬ï—زش»¨ّBؤ¾µٌ£¬¸ôégéضٌ¾ژؤà±ع،£±ع†–´°‘ô£¬ةدéجى´°£¬دآé´َ·½¸ٌ²£ء§´°،£،°ـژ،±£¬ƒHز»كM£¬خ»سعکاخ÷‚ب(c¨¨)£¬إc؛َکاكBéز»َw£¬ز»éTدàح¨£¬أو·eé69.6ئ½·½أ×،،[ش”¼ڑ]

26،¢مô؟h½ةداà¼oؤîˆ@

،،،،½ةداà¼oؤîˆ@تاخ»سعمô؟h„¢غ×و‚(zh¨¨n)½ةداàءزت؟ر³ëyµطذ،³£¬é¼oؤîب«‡ّبثأٌس¢ؤ£،¢حî–|±±أٌض÷¸ïأü¸ù“(j¨´)µطµى»ùصك½ةداàح¬ض¾¶ّ½¨£¬ص¼µط200س஀£¬¹²·ضéة½ث®¾°…^(q¨±)،¢ض÷î}¼oؤî…^(q¨±)،¢بë؟عڈVˆِ…^(q¨±)،¢¼oؤî±®ح¤…^(q¨±)؛ح¹«ˆ@ïL¾°…^(q¨±)µب6‚€…^(q¨±)سٍ،£زش½ةداà¼oؤîµٌدٌ،¢ض÷¼ہإ_،¢¼oؤîً^،¢¼oؤ،¢ˆDٍvضù،¢ت¯إئ·»،¢ر³ëyح¤،¢دًؤz‰خé°ث´َض÷¾°،£¼oؤîڈVˆِبë؟عجژµؤت¯إئ·»ص،¢±³أو”y؟جضّ½ةأٌسH¹Pî}Œ‘µؤ،°؛ئڑâéL؛ç،±،¢،°س¢ءزا§¹إ،±£¬°ث¸ùˆDٍvضù´£ء¢شع¼oؤî´َµہƒة‚ب(c¨¨)،£ض÷¼ہإ_×ّآنشعˆ@…^(q¨±)±±¶ث£¬ص¼µطأو·e4947ئ½·½أ×£¬صضذرëثـء¢½ةداà2.8أ׸ك°ëذط»¨چڈژrµٌدٌ،£¼oؤîً^؟‚َwأو·e¼s500ئ½·½أ×£¬ƒب(n¨¨i)شOسذêگءذتز،¢î}ش~×كہب،¢ˆِ¾°µٌثـ،¢س°ز•ڈdµب،£ئنضذ£¬êگءذتزسذ½ةداàءزت؟ز»ةْµؤˆDئ¬ص¹،¢µطأوح¶س°»¥„س£¬ب«د¢ح¶س°³ةدٌ£¬س|أ»¥„س·•ّ£¨½ةداàشٹش~£©µب£¬ص¹ت¾ءث½ةداàح¬ض¾ز»ةْ‚¥´َ¹âفxµؤ¸ïأü½›(j¨©ng)ڑv،¢éأٌ×ه،،[ش”¼ڑ]

27،¢بشھ¶´

،،،،بشھ¶´سضأûب¹ظ¶´£¬تا²ةت¯´‰خه×ùجىب»ت¯¶´ضذ×î´َµؤز»×ù£¬ثطé½ؤدجىب»„ظ¾°ض®ز»،£بشھ¶´µأأûسذ¶£؛ز»“(j¨´)ت·ءدس›فdاه؟µخُؤêég£¬ة®بث¶¨بçشئسخ£¬گ‚´ثاهسؤ½^ث×£¬ثىآت±ٹة®¹©·îجى،¢µط،¢ث®بشھةٌخ»سع´ث¶ّµأأûبشھ¶´،£ءيسذأٌég‚÷صf£¬؛ؤدبذم²إ³ث´¬¸°¾©•؟¼£¬ح¾½›(j¨©ng)²ةت¯؛ِسِ؟ٌïLَEس꣬ذزµأةٌدة±£سس£¬·½²إ»¯ëUéزؤ،£؛َببث½ش½ً°ٌجلأû£¬é¹ظز»·½£¬éˆَةٌدة¾بأüض®¶÷£¬¾èظY¾ح¶´ضکا£¬¸ؤأûب¹ظ¶´،£2010ؤê11شآ9بص£¬بشھ¶´±»¹«²¼éٌR°°ة½تذµعثؤإْتذ¼‰خؤخï±£×o†خخ»،£±£×o·¶‡ْ£؛±¾َwحâ–|ؤد±±¸÷10أ×£¬½¨شO؟طضئµطژ§£؛±¾َwحâ–|ؤد±±¸÷20أ×،£½»ح¨خ»سع²ةت¯ïL¾°…^(q¨±)ƒب(n¨¨i)£¬»ًـ‡ص¾³ثسخ1آ·¹«½»ـ‡ا°حù،£،،[ش”¼ڑ]

28،¢°¶Uثآ

،،،،°¶Uثآ°¶Uثآ×ّآنسع؛¬ة½؟h³ا–|±±°¶Uة½ضذ،£جئط‘س^12ؤê(¹«شھ624ؤê)£¬¸كة®»غ°¶Uژں½Y(ji¨¦)ڈ]سع´ث£¬“ذق20سàؤê،£ˆA¼إ؛َ»ً»¯µأخهة«ةلہû×سبô¸ة£¬ثىآ•أûهعكƒ،£ثخبت×عضآ؛حشھؤê(¹«شھ1054ؤê)£¬ضّأûصضخ¼ز،¢خؤŒW¼زحُ°²ت¯ؤ½أûپيسخ£¬Œ‘دآءث²»ذàأûئھ،¶سخ°¶Uة½س›،·£¬°¶Uثآأû“P؛£ƒب(n¨¨i)حâ،£ضذ£¬°¶Uثآش؛±»ڑ§،¢¸ك7Œسµؤ»غ°؛حةذةلہûث±»ص¨ج®ثْ£¬ةلہû±»“Œ،£ت®ز»Œأبضذب«•؛َ£¬½›(j¨©ng)ص¸®¶à·½²éصز£¬½KŒ¢»غ°ةلہûŒ¤»ط£¬²¢-خ¼زèb¶¨´_¶¨é‡ّ¼زخؤخ²طسع°²»صت،²©خïً^£¬؛َسة؛¬ة½؟hص¸®صˆ»طڑw²طسع°¶Uثآƒب(n¨¨i)،£½üؤêپي£¬½›(j¨©ng)؛¬ة½؟hخ¯،¢؟hص¸®µؤ¶à·½إ¬ء¦£¬°¶Uثآسع2001ؤê10شآ„س¹¤ضط½¨£¬°¶Uثآµؤضط½¨µأµ½ءثإ_³،¢دم¸غ،¢°ؤéT¼°ƒب(n¨¨i)µطةد؛£،¢ةîغع،¢ڈVضفµبµط·ً½ج½çبثت؟؛حةئذإب؛±ٹµؤ´َء¦ض§³ض£¬¹²»I¼¯ظY½ً500سàبfشھ،£ضط½¨؛َµؤ°¶Uثآص¼µطأو·e30®€£¬ڈRسî127ég£¬·ًدٌ500¶à،،[ش”¼ڑ]

29،¢}ةداه›ِثآ

،،،،¹إ„xاه›ِثآزٍإcأ÷ج«×وسذêP(gu¨،n)¶ّ¾أط“ت¢أû،£،،،، ،،،،اه›ِثآخ»سع}ةد³اؤد17.5¹«ہاٌ¼ز؛±±ئآ°ëچڈو‚(zh¨¨n)ؤد£¬ثآڈRص¼µط5000ئ½·½أ×£¬ضـ‡ْاهدھ‡ْہ@£¬ش؛ƒب(n¨¨i)¾Gتaرعس³£¬¶¦ت¢•r½¨سع±PˆإP»¢ض®µط،¢µ¤ّP³¯ê–ض®ة£¬سذسٌثˆ¾®£¬´uئِ»¨‰¦£¬إ_ëA¸كض£¬ش؛آنةîهن£¬¬F(xi¨¤n)´وؤà½ًîپَwé؛آ“(li¨¢n)ز»¸±£¬ح©اٌّQْQ،¢»´ن¾“ˆء¢سعض÷µî¶إش،£،،،، ،،،،اه›ِثآإcأ÷ج«×وضىشھè°سذêP(gu¨،n)£¬‚÷صfت§شھè°¼´خ»ا°£¬ز»ؤêت¢دؤآ·½›(j¨©ng)´ثثآ£¬شعئ«µîذ،ي¬£¬دسئن؟لںلëy®”£¬‰د‰”_بث£¬سعتا×شرش×شصZ،°؟ةاه›ِ·ٌ?،±رشس™£¬îDسXاهïLء•ء•£¬خأد‰½^غE£¬ؤث´َد²£¬¼´ëS؟عظبص£؛،°صواه›ِثآز²،±!ثآزٍ´ث¶ّµأأû،£ج«×و¼´خ»£¬¼´‚÷ض¼ضطذقاه›ِثآ،£‘—×عسض½µض¼ءîءخفo¸°اه›ِثآضطذق£¬م‘؟ج±®خؤزشس›ض®،£´َأ÷³ة»¯ؤêég£¬خ÷تٌ¸»يکأûة®×وشئدéژں£¬سخµضاه›ِثآ£¬زٹثآîjڈU£¬؟®ب»زشإdڈUé¼؛بخ£¬½¨´َذغŒڑµî5ég£¬جىحُµîة½éT£¬بçپي½ً±ج ژفx£¬ب»ژں¼²ٌ{ْQ،،[ش”¼ڑ]

30،¢جK²؛ہîتد×عىô

،،،،ہîتد×عىôشعءù°²تذجK²؛و‚(zh¨¨n)°ثہï©´ه،£ت¼½¨سعاه¼خ‘c¶ؤ꣨1797ؤ꣩£¬دب×وت¼½¨×عىô25ég£¬ص¼µطأو·e2400ئ½·½أ×£¬2013ؤê1شآ£¬±»ش£°²…^(q¨±)ءذéب«…^(q¨±)ضطücخؤخï±£×o†خخ»،£×عىôت¼½¨¼خ‘c¶ؤ꣬¾à½ٌزرسذ200¶àؤêڑvت·£¬دب×وت¼½¨×عىô25ég£¬ص¼µط2400ئ½·½أ×£¬“يسذجى¾®ذ،ش؛2‚€£¬±±ژû·؟±»ةç•قkŒW¼¯ظY²ً³£¬¬F(xi¨¤n)±£ءôحêصû²؟·ضéƒH´وµؤجى¾®ذ،ش؛،£ëSضّ•régµؤء÷تإ£¬×عىôشّ±»-ص¼سأ£¬ةç•قkŒW”µ(sh¨´)ؤ꣬خؤ¸ïئعég£¬×عىôشâµ½‘Kضطµؤئئ‰ؤ£¬ؤê¾أت§ذق£¬´ھ”à،¢حكثْ،¢ضù·غ،¢ˆ”ڈˆ£¬سêجىز»ئ¬حôرَ£¬ëS•rأوإRµ¹ثْµؤخ£ëU،£2005ؤê2شآخز×ه×ش°l(f¨،)حئكxہîسہ°l(f¨،)£¨ہî±َ£©،¢سہذہ£¨éLک·£©،¢سہج©،¢سہ؟،¢سہ‘—،¢بجˆD،¢ˆDبت،¢ˆDب«،¢ˆDأ÷¾إبث³ةء¢ڈحذق×عىô»Iخ¯•£¬صظé_·؟éL•×h£¬¹²ح¬ض\„£¬أ؟بث¶،30شھ£¬زش¼°”µ(sh¨´)أû×ه†T؟¶؟®½âؤزؤ¼¾è£¬»I‚ن؟îي—كMذذ×عىôذقڈح،£حîخ÷ءù°²جKؤدز»أ}ہîتدسةپي£¬ت¼سع60،،[ش”¼ڑ]

31،¢ى¨؟hخ÷ˆ@

،،،،ى¨؟hخ÷ˆ@خ»سعى¨؟hàچ´هو‚(zh¨¨n)£¬•r´ْéأ÷اه،£خ÷ˆ@خ»سعüSة½ؤ_دآ£¬»صضف¹إ³اى¨؟h£¬¾ڑ½خ÷°¶£¬26—زر½¨³ةµؤ·؟خف£¬¸÷¾كَwہ£¬¹إة«¹إدم£¬حêأہضط¬F(xi¨¤n)ءثأ÷´ْ½¨ض·تء»تفضù£¬؛†¼sتوص¹£¬اه³¯¼°أٌ‡ّ½¨ضƒب(n¨¨i)؛طS¸»،¢µٌï—¼ڑؤپµؤجطص÷ïLأ²،£ںo²»±Mï@»صةج´َ¼ز×هص¬µع¶Yƒx،¢½ج»¯،¢كMب،،¢ذفéeµبضT¶à¹¦ؤـ،£ى¨؟h×÷é¹إ»صضف¸®µؤثùشعµط£¬شعك@ہïضط½¨»صإة´َص¬ش؛£¬شظ¬F(xi¨¤n)»صةجµؤفx»حشعاéشعہي،£×÷éخ÷ˆ@ؤ،±¾µؤ»صإةہدص¬£¬ئنض÷بثشّتاجئج«×عہîتہأٌض®؛َ£¬éءث¶م±ـ‘ً(zh¨¤n)µœ£¬¸üأû¸ؤذصؤدكwµ½¹إ»صضفآن‘ô،£ذىئصپيض®ثùزشكx¶¨ك@×ù´َص¬éخ÷ˆ@ؤ،±¾£¬ض÷زھتا؟´ضطضذثüµؤ½¨ضضذ²»ح¬Œ¤³£µؤس؛بفڑâ¶ب£¬؟ةض^¾«ئ·ضذµؤ¾«ئ·،£½›(j¨©ng)ك^Œ¦·؟خفک‹(g¨°u)¼µؤ¾ژج–،¢·ض²ً£¬شظ°´صصذقإfبçإfµؤش„tضط½M´î½¨£¬ز»×ù³ذفdءث»صضف×ع×هخؤ»¯،¢»صةجخؤ»¯،¢»صإة½¨ضخؤ»¯؛ح»صضفةç•خؤأ÷µؤ´َص¬ش؛شعى¨؟h¾ڑ½خ÷°¶ز»ücüc³ةذخ،£×سذ‚÷ئوة«²تµؤتا£¬شعت©¹¤ئعég£¬،،[ش”¼ڑ]

32،¢سہطSإئ·»ب؛

،،،،سہطSإئ·»ب؛خ»سعüSة½…^(q¨±)سہطSàl(xi¨،ng)£¬•r´ْéاه،£1965ؤ꣬سہطSàl(xi¨،ng)ذق½¨رطة½ث®ژى£¬ژXدآجK´هإئ·»ب؛±»×÷é·â½¨سàؤُب«²؟حئµ¹£¬”àءرµؤإئ·»ت¯×÷éإdذقث®ژىµؤت¯ءد£¬ب«²؟ئِ³ةث®ژىµؤ»ù‰خ؛ح؛¶´،£2013ؤ꣬ك@ذ©نخ›]µؤإئ·»ت¯شع¶¬ذقث®ہû•r±»®”?sh¨´)ط´هأٌ°l(f¨،)¬F(xi¨¤n)£¬سضب«²؟ڈؤث®ژى´َ‰خدآحع¾ٍ³ِپي،£2014ؤ꣬سہطSàl(xi¨،ng)ص¸®éسہ¾أ±£´وك@ذ©خؤخï¹إغE£¬ضّتضé_ص¹¹إإئ·»µؤذق؟ک؛حضط½¨¹¤×÷،£2016ؤ꣬شع®”?sh¨´)طص¸®؛حسذêP(gu¨،n)²؟éTµؤ·eکOإ¬ء¦دآ£¬ك@ذ©»ù±¾ةد±£´وحê؛أµؤإئ·»ت¯زہصصشکسئ´½س£¬ضطذآطQء¢شعژXدآجK´هث®؟عµؤس^زôکٍجژ،£ڈؤإئ·»µؤ½¨ضئ¸ٌ¾ض؛حزژ(gu¨©)ؤ£پي؟´£¬ژXدآجK´هإئ·»ب؛ƒH´خجؤéذإئ·»ب؛£¬تاحîؤدµط…^(q¨±)اüض¸؟ة”µ(sh¨´)µؤإئ·»½¨ضث‡ذg(sh¨´)´ْ±ي×÷£¬ز²تا°²»صت،µع¶´َ¹إإئ·»½¨ضب؛،£خه×ùإئ·»µؤ½¨ضïL¸ٌ´ََwدàثئ،£إئ·»ض÷زھک‹(g¨°u)¼²ةسأ®”?sh¨´)طµؤ°×آéت¯ضئ×÷£¬ئنضذˆéTèت،¢î}×ضإئ،¢ت¥ض¼إئ،¢»¨°ه¾ù²ةسأاàت¯ضئ×÷£¬ظ|(zh¨¬)µطˆشس²£¬¹â»¬،،[ش”¼ڑ]

،،،،1948ؤê11شآ£¬»´؛£‘ً(zh¨¤n)زغé_ت¼؛َ£¬بAز°´َـٹ‡ْ×،ءث‡ّأٌühüS²®يw±ّˆF£¬ذىضف‡ّأٌühـٹê جژشعكMحث¾S¹بض®¾³،£„¢بêأ÷،¢ہîرسؤê±ّˆF±±ةدشِش®£¬±»خزـٹسî^»´؛£‘ً(zh¨¤n)×èض¹£¬تY½éت¯¼±ءîüS¾S±ّˆFثظڈؤش¥خ÷عsحùذى£¨ضف£©°ِ£¨²؛£©ز»¾€£¬س‹„ؤدإcہîرسؤê،¢„¢بêأ÷±ّˆF•ژں£¬±±½âذىضفض®‡ْ£¬–|¾بüS²®يwض®أü،£11شآ14بصدآخçضء18بص£¬üS¾S±ّˆFشع¸·ê–}؛س¶ة؟عز»ژ§شâسِ½â·إـٹش¥حîجKـٹ…^(q¨±)ھڑء¢آأ¾ژضئµؤ¾¯‚نˆF£¨ث×·QہدبˆF£©¶ Iؤ³كBµؤîBڈٹ×è“ô£¬°l(f¨،)ةْ¼¤ءز½»‘ً(zh¨¤n)،£ض±ضء11شآ18بصءè³؟ب«²؟³·حث£¬خزـٹحê³ةءث×è“ôبخ„ص£¬ض÷„سëxé_}؛س–|°¶،£¸·ê–¶ةàي×è“ô‘ً(zh¨¤n)µؤ³ة¹¦£¬ئبت¹üS¾S±ّˆFكtكt²»ؤـµ½ك_»´؛£µط…^(q¨±)£¬·غثéءثتY½éت¯µؤس‹„£¬²»ƒH11شآ22بصüS²®يw±ّˆFب«ـٹ¸²œç£¬11شآ22بصüS¾S±ّˆFµؤث¾ءî²؟،¢ثؤ‚€ـٹ،¢ز»‚€؟ىثظ؟vê µؤ12بfبثٌR£¬ز²شعأة³اëp¶ر¼¯شâµ½ب«ڑ،£2008ؤê4شآ4بص£¬اهأ÷¹(ji¨¦)®”جى£¬،،[ش”¼ڑ]

34،¢üSت؟ءê¹ت¾س

،،،،üSت؟ءê¹ت¾سخ»سع÷ً؟h±جê–و‚(zh¨¨n)£¬•r´ْéاه،£شع،°÷ً؟h¹إأٌ¾س،±ضذ£¬سذز»´±أûé،°إfµآàڈخف،±£¬ثü±متاحياه½ـ³ِµؤ•ّ®‹¼ز،¢،°÷ًة½إة،±×؟ج„“(chu¨¤ng)ت¼بثüSت؟ءê¹ت¾س£¬ëmب»ڑv½›(j¨©ng)œوة££¬µ«ضء½ٌبشف^éحê؛أµط±£´وءثدآپي£¬¬F(xi¨¤n)زر³ةé±ٹ¶à¹إأٌ¾سضذز»îwز«رغµؤأ÷ضé،£ئنŒچüSت؟ءê¹ت¾سسذƒةجژ£¬³ز»°مبثضھµہµؤ،°إfµآàڈخف،±ح⣬شع´هخ÷ك€سذز»´±،°´َبég،±£¬تاüSت؟ءêµؤصQةْجژ£¬¼´،°إfص¬،±،£´ثخفثؤ±عتا¸ك¸كµؤïL»ً‰¦£¬ح≦ةدسذ´uح¹³ِ£¬ةدسذ،°حâ´وµطءù´ç،±خه×ض£¬´ثجطص÷شعüS´ه؟ةض^ھڑز»ںo¶،£ہïأوا°²؟تاجى¾®£¬؛َ²؟ضذégز»ڈd£¬ƒةك…ƒة‚€·؟ég£¬کاةدزàب»£¬¹تأû،£“(j¨´)ئن؛َزل½é½B£¬üSت؟ءêڈؤذ،ضءاàؤê•r´ْ¶¼شعك@ہï¶بك^£¬خهت®ءùڑqئن»طڑw¹تہ×î³ُز²×،شعك@ثùخف×سہك€êگشOءثڈؤڈVضفژ§»طµؤب«ج×¼tؤ¾¼ز¾ك£¬زٍبث¶àھM´ظ£¬؛َپي±مءيضذآخف،°إfµآàڈخف،±،£†جكwذآ¾س؛َ£¬´ث،°´َبég،±±م½èسعثûبث¾س×،،£خهت®ؤê´ْحء¸ؤ•r£¬سةسع·N،،[ش”¼ڑ]

35،¢ڈˆس¢·ٍ‹D؛دشلؤ¹

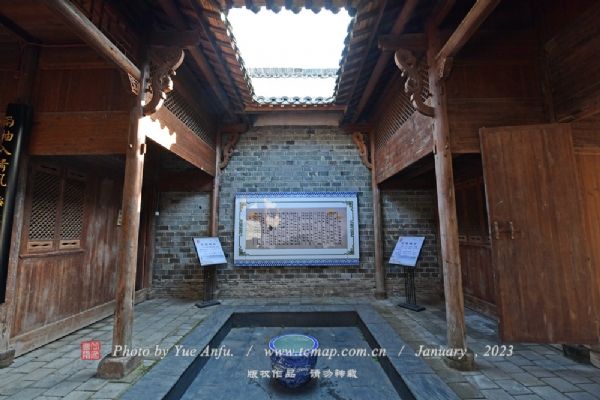

،،،،ڈˆس¢ؤ¹£¬خ»سعˆأك½ضµہقkتآجژëpدھ´ه،°½ًëuµط،±،£ؤ¹µط±³صي½ًëuة½£¬أوŒ¦،°ظn½ًˆ@،±£¬ƒة‚ب(c¨¨)ذ،›_دàضإ£¬h(hu¨¢n)¾³سؤûگ،£شؤ¹ا°شO¼ہإ_؛ح°فإ_£¬ضأت¯ضئ¹©×ہ،¢ Tإ_،¢دم tµبصûج×¼ہ¾ك£¬ء¢ت¯µٌخجضظ،¢ھ{،¢رٍ،¢ٌRµب£¬Œ¦·Qإإءذ£¬²¼¾ضزژ(gu¨©)صû،£ؤ¹ا°سذثؤضùت¯إئ·»ز»×ù،£؟µخُثؤت®°ثؤê،¢ا¬آ،شھؤêسùظn±®¶·½£¬¾ùé”×ù£¬·ضء¢±®·»؛َ،£زطبثز¦ط¾سذشٹشئ£؛،°ا§لضˆأك±جسٌ‡ْ£¬ëpدھَ´ہ@سٌˆïw،£ˆAµجثةي‘½»ة½éw£¬ة½لأ»¨¹âصص¾ىé،£اà²فزرآٌüSéw¾ض£¬½{دِك€صٌثطء÷زآ،£ث¥عAذزإcؤêؤê•£¬»è؛عھqدسشçأüڑw،£،±ڈˆس¢(1637----1708)£¬×ض¶طڈح£¬ج–ئشخج£¬ح©³ابث،£؟µخُ¶،خ´كMت؟£¬¹ظضءخؤبAµî´َŒWت؟¼و¶Y²؟ةذ•ّ،£دب؛َبخ،¶ز»½y(t¨¯ng)ض¾،·£¬،¶œYèbîگ؛¯،·،¢،¶صضخµنس–،·،¢،¶ئ½¶¨ث·ؤ®·½آش،·؟‚²أ£¬ضّسذ،¶؛Vثطجأخؤ¼¯،·،¢،¶ضـز×ضشص“،·µب•ّ،£×نضuخؤ¶ث£¬س؛ص¼´خ»ظ›ج«¸µ£¬؛َإcئنئقڑwشلسع´ث،£،°خؤ¸ï،±ئعég£¬ؤ¹ع£±»ص¨£¬،،[ش”¼ڑ]

36،¢¼o¼زث

،،،،¼o¼زث،،،،خ»سعہûذء؟hخ÷±±19.5¹«ہŒO¼¯و‚(zh¨¨n)ŒOˆ@´ه–|ؤد700أ×£¬¼o-خ÷100أ×،£½¨سعاه¼خ‘cخهؤ꣨1800£©£¬تاز»×ùذ،ذحؤ¹شلث£¬ثَwئكŒسءùأو£¬ث»ùئ½أو³تصءùك…ذخ£¬أ؟ك…éL148أ×£¬ث¸ك¼s10أ×،£ث·؟شسذز»ثآڈR£¬زرڑ§،£´ثثدµ·آؤ¾½Y(ji¨¦)ک‹(g¨°u)´uث،£µعز»Œس¸ك¼s2.2أ×£¬ئنثû¸÷Œس¸ك¶ب×شدآ¶ّةدضًŒسكfœp،£¶،¢بŒسحâéـ؟ع¼°ءù½اقD(zhu¨£n)׃جژ£¬¾ùئِز»´uجôéـ؛حز»´uجô³ِïwéـ،£ثةيµعز»Œس–|ؤد¾àµط±ي64ہهأ×جژا¶اàت¯±®ز»‰K£¬±®¸ك42ہهأ×£¬Œ’82ہهأ×£¬±®خؤ×ضغE²»اه£¬ض»آن؟îجژسذ،°¼خ‘cخهؤê،±،¢،°أة³اإeبثہî،ء،ء׫،±ةذ؟ة×R،£µع¶Œسز»·½دٍصضذا¶اàت¯طزî~ز»‰K£¬ç؟جë`•ّ،°·¼أûسہ´¹،±ثؤ×ض،£µعبŒسضءµعئكŒس–|ؤد·½دٍ£¬أ؟Œسصضذ¾ùئِسذ¹°ذخ·ًگ،£ثةيںo´°£¬ثƒب(n¨¨i)ضذ؟ص£¬ںoثذؤضù£¬أ؟Œسض»سذ،°ت®،±×ضذخ™Mؤ¾½»²وض§“خ،£ثي”é¾G¼t²تèض؛ùجJذخ°´¼â£¬ضذذؤزشèFâFط´©ى–¹ج،£ب«ثءل‡جقح¸،،[ش”¼ڑ]

37،¢ؤ¥ئىة½ؤيص¯كzض·

،،،،خ»سعثخî¶و‚(zh¨¨n)؛َضـغ×´ه–|µؤؤجؤجة½³ِ®a(ch¨£n)ؤ¥ت¯£¬‚÷صf·®‡ˆشّشع´ثطQئىصذ±ّ£¬ضء½ٌبشسذئى—Uت¯رغ£¬¹تأû،°ؤ¥ئىة½،±،£1985ؤê²ة¼¯ةْèF1‰K£¬°l(f¨،)¬F(xi¨¤n)ضطذقؤجؤجڈR±®1‰K£¬؟ج،°ؤ¥ئىة½إfسذ±جد¼Œm£¬؛َسذئذث_أ÷کا£¬ا°سذéگ¾ƒةژû£¬شظدآسذة½ةٌىô£¬خ÷·هسذب¹ظ،¢»ًةٌ،¢ى`¹ظ،¢بA×وضTµîéw،£سضسذ³¯ê–¶¶´£¬¶´ضذسذذµغك_ؤ¦،¢×شhجئزشهتخز³¯ا§سàؤêزس،£دجطSضذشâ±ّىق،£ڈRé؛²ًڑ§،¢ةٌدٌƒAîj،،،±´ث±®دµاه¹â¾wؤêégثùء¢،£“(j¨´)اه¹â¾w،¶ثقضفض¾،·س›فd£¬دجطSءùؤê(¹«شھ1856ؤê)ؤيـٹ´َ‘ً(zh¨¤n)·ûëx¼¯£¬تصؤ¥ئىة½،£ؤيـٹص¼“(j¨´)´ثة½؛َ£¬±م°² Iشْص¯£¬حح±ّ°رتط£¬اذ”àاهـٹ¼Zµہ،£ح¬ضخشھؤê(¹«شھ1862ؤê)ءùشآ£¬ضھضفس¢؛²ژ§îIˆF¾ڑضء¸ك»تة½،£أü¼é¼ڑعw؟ث³£´ٍبëؤ¥ئىة½£¬رَرbضْؤي£¬ہï‘ھحâ؛د£¬ئبت¹ؤيـٹ·ظص¯خ÷×ك£¬قD(zhu¨£n)‘ً(zh¨¤n)سعت’،¢ثق،¢سہك…¾‰µطژ§،£ؤ¥ئىة½ؤيص¯كzض·£¬ؤد±±éL400أ×£¬–|خ÷Œ’60أ×،£¬F(xi¨¤n)éز»ئ¬ڈUذو£¬µ½جژ؟ةزٹسأ،،[ش”¼ڑ]

38،¢ٌµ؟ع´ة¸Gض·

،،،،ٌµ؟ع´ة¸Gض·خ»سعى¨؟hٌµ؟ع´هح⣬–|إR“Pض®ث®£¬±±½َëpٌµث®£¬¸Gض·شعƒةث®…R؛دجژµؤذ،ة½اًةد£¬ض÷زھ®a(ch¨£n)اà´ة£¬ج¥ة«ُ؛ع»ٍةîث{£¬®a(ch¨£n)ئ·ض÷زھéحë،¢±K،¢±P£¬زàسذ‰ط،¢ضرµب£¬سشة«¶àدµاà»ز£¬ةîœ\²»ز»£¬²؟·ضسذثéءر¼y،£شçئع´ةسش³تلuƒ¦ة«،£²؟·ضسش½ب«ةي£¬²؟·ضسش²»¼°ب¦ؤ_،£حë،¢±K¶àدµص¯Bں£¬زش´َج×ذ،£¬سذ¶àك_ت®”µ(sh¨´)‚€ز»¯Bصك£¬سأض§ل”·ض¸ô،£ض§ل”ثؤضءت®ب‚€²»µب،£أ؟¯Bسأز»د»ہڈ£¬ز²سذز»ئ÷سأز»د»ہڈصك،£ئ÷ت½¶àکس£¬´َذ،²»ز»،£حë؟عڈ½ذ،µؤ14ہهأ×£¬´َµؤ19£®5ہهأ×£»حë؟عسذ؛ٌ´½،¢خه°ê؟û»¨£»حëƒب(n¨¨i)µ×سذاٍأو؛حج«ئ½µ×µب¶à·Nذخت½،£µْ؟عڈ½ز»°م11ز»15ہهأ×£¬¸ك3£®5ز»4ہهأ×£¬ئ½µ×صغ¸¹»ٍëpصغ¸¹،£¸G¾ك³د»ہڈح⣬ك€سذ‰|ضù،¢¶ص×س،¢¸G´uµب،£ش“¸GŒظˆ¸G£¬¼s´وشعسعجئ³¯؛َئعضء±±ثخ£¬زشخه´ْ•réت¢،£؛َئع®a(ch¨£n)ئ·±ع±،سش„ٍ£¬¾§¬“مyءء£¬¹¤ث‡¾«ص؟،£¸Gض·1985ؤê3شآ°l(f¨،)¬F(xi¨¤n)£¬؛َ½›(j¨©ng)°²»صت،خؤخï¾ض،¢ت،؟¼¹إرذ¾؟ثùإة،،[ش”¼ڑ]

39،¢ححدھہد½ض¹إ½¨ضب؛

،،،،ححدھہد½ض¹إ½¨ضب؛خ»سعححدھ…^(q¨±)ہد½ض£¬•r´ْéاه،¢أٌ‡ّ،£ححدھہد½ض×ùآنشع°²»صت،üSة½تذححدھ…^(q¨±)ضذذؤµط¶خ£¬±±أوزہة½£¬ؤدأو°ّث®£¬ب«éL1272أ×£¬¾«بA²؟·ض853أ×£¬Œ’5ضء8أ×،£°üہ¨1—lض±½ض،¢3—l™M½ض؛ح18—lذ،دسة²»ح¬ؤê´ْ½¨³ةµؤ300سà´±»صإة½¨ضک‹(g¨°u)³ةµؤصû‚€½ضد³تô~¹ا¼ـذخ·ض²¼£¬خ÷²؟ھMص،¢–|²؟ف^Œ’،£زٍححدھہد½ض×ّآنشع™M½،¢آتث®؛حذآ°²½ب½…Rء÷ض®جژ£¬ثùزشسض±»·Qéء÷„سµؤ،°اهأ÷ةد؛سˆD،±£¬تاضذ‡ّ±£´و×îحêصû،¢×î¾كسذؤدثخ؛حأ÷اه½¨ضïL¸ٌµؤ¹إ´ْ½ضتذ£¬ز²تاضذ‡ّ،°ب«‡ّضطücخؤخï±£×o†خخ»،±،£ححدھہد½ض£¬شأûححدھ½ض£¬سةذآ°²½،¢™M½،¢آتث®؛سب½…Rء÷ض®µطµؤز»‚€ث®²؛´aî^°l(f¨،)ص¹ئًپيµؤ،£أ÷؛ëضخ،¶ذفŒژ؟hض¾،·ضذ¾حزرسذ،°ححدھ½ض،±µؤأûؤ؟س›فd،£اه؟µخُ،¶ذفŒژ؟hض¾،·س›فd£؛،°ححدھ½ض£¬؟h–|بت®ہو‚(zh¨¨n)éLثؤہï،±،£؟ةزٹ®”•rححدھہد½ضزر½›(j¨©ng)سذءثدà®”?sh¨´)ؤز?gu¨©)ؤ£،£ححدھہد½ض¹إ½¨ضب؛±»¹«²¼éüSة½،،[ش”¼ڑ]

40،¢üSحءژX؟ضˆµ°كzض·

،،،،üSحءژX؟ضˆµ°كzض·خ»سعüSة½…^(q¨±)ج«ئ½؛و‚(zh¨¨n),üSة½…^(q¨±)³اخ÷40¹«ہïµؤڈVê–àl(xi¨،ng)üSحءژX£¬كzض·ؤدأو¾o؟؟ج«ئ½؛،£ش“كzض·تا1995ؤê³ُ£¬م~üS¹«آ·£¨م~ءêضءüSة½£©üSحءژXآ·¶خت©¹¤•r°l(f¨،)¬F(xi¨¤n)،£³ِحءµ°»¯ت¯µؤأو·eسذ½ü°ظئ½·½أ×،£³ِحءµؤ؟ضˆµ°»¯ت¯£¬½›(j¨©ng)ت،؟¼¹إŒ£کI(y¨¨)بث†T¬F(xi¨¤n)ˆِ°l(f¨،)¾ٍ؛ح‡ّ¼ز¹إةْخïرذ¾؟Œ£¼زèb¶¨£¬Œظسع7500بfؤêزشا°£¬؟ضˆضذّ†×ىˆîگµؤµ°»¯ت¯،£³ِحءµطµؤµ°»¯ت¯سذ±âˆAذخ،¢éد™ىذخƒة·N£¬±âˆAذخض±ڈ½é10،ھ12ہهأ×£¬éد™ىذخéL18ہهأ×£¬ڈ½6،ھ7ہهأ×،£“(j¨´)¹«آ·ت©¹¤بث†T½é½B£¬؟‚¹²³ِحءسذ5،ھ6¸C£¬”µ(sh¨´)ت®أ¶£¬´َ²؟·ض±»ڑ§£¬ت،،¢…^(q¨±)¶¼‰ƒHتص²ط20سàأ¶،£؟ضˆµ°»¯ت¯كzض·شعخزت،تات×´خ³ِحء£¬زٍ´ث£¬±»ءذبë1995ؤê°²»صت،ضط´َ؟¼¹إ°l(f¨،)¬F(xi¨¤n)ض®ز»،£üSحءژX؟ضˆµ°»¯ت¯µؤ³ِحء£¬éرذ¾؟خزت،حîؤدµط…^(q¨±)µؤ¹إڑâ؛ٍ،¢¹إةْخï،¢¹إ´ْµطظ|(zh¨¬)،¢ث®خؤµب·½أوµؤ؟ئŒWرذ¾؟£¬جل¹©ءثکOéëyµأµؤŒچخïظYءد،£üSحءژX؟ضˆµ°كzض·±»¹«²¼،،[ش”¼ڑ]