ΤΈΧο – ΓΦâΈΡΈο±ΘΉoÜΈΈΜΫιΫB

ΗΘΫ® Γ œ…”ΈΩh Κ≠Ϋ≠Ö^(q®±) άσ≥«Ö^(q®±) ≥«éϊÖ^(q®±) –ψéZÖ^(q®±) ΤΈΧο –ΈΡΈοΙ≈έE ΤΈΧο –Φt…Ϊ¬Ο”Έ ΤΈΧο –Οϊ»ΥΙ Ψ” ΤΈΧο – °¥σλτΧΟ 4AΨΑÖ^(q®±) ΤΈΧο – °¥σΨΑϋc »Ϊ≤Ω ΤΈΧο –ΧΊ°a ΤΈΧο –Οά ≥ ΤΈΧο –ΒΊΟϊΨW ΤΈΧο –Οϊ»Υ [“Τ³”Αφ]

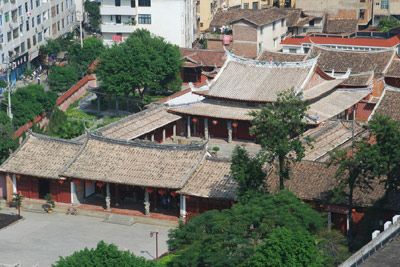

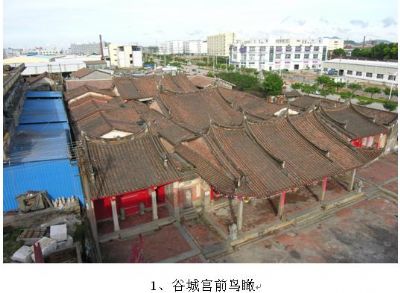

1ΓΔΤΈΧοèVΜ·Υ¬

ΓΓΓΓèVΜ·Υ¬‘≠ΟϊΫπœ…‘ΚΘ§Υει_Μ Ψ≈ΡξΗΡûιΫπœ…Υ¬ΓΘΨύΫώ”–1430ΕύΡξöv ΖΘ§ «÷χΟϊΒΡ«ßΡξΙ≈³xΓΘ‘™Υ¬§F(xi®Λn)’ΦΒΊ3.2»f”ύΤΫΖΫΟΉΘ§Ϋ®÷ΰΟφΖe1.6»fΤΫΖΫΟΉΘ§ ·Τω΅ζâΠιL1ΙΪάοΓΘΊû¥©÷ςσwΫ®÷ΰΈοΒΡ÷–ίSΨÄιLΏ_385ΟΉΘ§ΫY‰΄΅ά÷îΘ§≤ΦΨ÷³ρΖQΘ§“é(gu®©)ΡΘΚξ¥σΓΘ÷–ίSΨÄ÷ςΫ®÷ΰΘ§èΡΚΘΑΈ25ΟΉ÷π≤Ϋ…ΐΗΏΒΫ63ΟΉ”……ΫιTΓΔΖ≈…ζ≥ΊΓΔΧλΆθΒνΓΔ¥σ–έ¨öΒνΓΔΖ®ΧΟΘ®…œûι rΫ¦ιwΘ©ΓΔΉφΧΟΘ®…œûι≈PΖπιwΘ©Β»ΫM≥…ΓΘÉ…²»“μ”–¨£≥®ΒΡΑΌ÷υά»èTΓΘèΡ≈PΖπιwÉ…≈‘ι_ ΦΘ§Ήσéϊ“ά¥Έ”–ΙΠΒ¬ΧΟΓΔœΣ¬ïιwΓΔΥ°‘Τύl(xi®Γng)ΓΔΉπΩΆΧΟΓΔΌΛΥ{ΒνΓΔΈε”^ΧΟΘ®…œûιéλΖΩΘ§ΚσûιœψΖeèNΘ©ΓΔγ䉫ΘΜ”“?gu®©)ϊ“ά¥ΈûιΑψ»τΧΟΓΔΩ¥…Ϋ‰«ΓΔüüœΦΩΏΓΔÉτΜ·ΧΟΓΔΉφéüΒνΓΔ¨WΫδΧΟΓΔΙΡ‰«ΓΘΉσ…œΖΫ–¬Ϋ®”–”^“τιwΘ§É»Ζν“Μ…μΗΏ8ΟΉ”^“τœώΘΜ”“…œΖΫ–¬Ϋ®”––ΓΡœ…ΫΒΊ≤ΊΒνΓΘ‘ΎΖ≈…ζ≥ΊÉ…²»–¬Ϋ®4ΉυΈεΑΌΝ_ΚΙΧΟΓΘΏ@άοΥ…ΑΊ…n¥δΘ§…Ϋ»ΣχQùΨΘ§«ε”Ρ¨éλoΓΘ»Υ––ΤδιgΘ§ΨG¬ϊ†Ω“¬Θ§³e”–“ΜΖ§ΕU“βΓ≠Γ≠[‘îΦö]

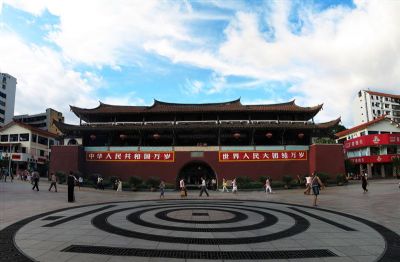

2ΓΔΐàΦoΥ¬ AA

ΓΓΓΓΐàΦoΥ¬ΈΜ”Ύ…wΈ≤φ²(zh®®n)Κσ…Ϋ¥ε‘ΚάοΉ‘»Μ¥εΘ§ ΦΫ®”ΎΧΤΘ§«εΙβΨwΕΰ °ΈεΡξΘ®1899Θ©”…»πΝxΉφéü÷ΊΫ®ΝυΫ«ΆΛΘ®Αϋά®”ώΒέΒνΓΔγäΙΡ‰«Β»Θ©ΚΆΖπΉφΒνΓΘ°î¥ζξëάm(x®¥)–¬Ϋ®‘άΒέèRΓΔ”^“τΆΛΓΔ» –ΔΧΟΓΔΡΡΏΗèRΚΆάœ»ΥΜν³”÷––ΡΓΘΉχ±±œρΡœΘ§Ά®Οφιü40.1ΟΉΘ§Ά®ΏM…ν32.5ΟΉΘ§Ω²ΟφΖe1303ΤΫΖΫΟΉΓΘΝυΫ«ΆΛ÷Ίιή–Σ…ΫμîΘ§ΧßΝΚ¥©ΕΖΡΨ‰΄ΦήΓΘûιΝυΟφΤ¬μî ΫΘ§ΟφιüΈειgΘ§ΏM…νΥΡιgΘ§Οςιg’ΐ÷–ûιΑΥΊ‘‘εΨ°Θ§ΩΧΙΛΨΪ«…Θ§ΣöΨΏ“ΜΗώΓΘΒνΆβ²»ΝυΫ«±Ύ…œ‘O”–Ν_ùhΐêΘ§Ι©Ζνλκ«εΡ©Β¬Μ·¥…ΒώΈεΑΌΝ_ùhΓΘ(–Έœσ…ζ³”Θ§ΙΛΥ΅ΨΪΟάΘ§ûι °Ζ÷¨öΌFΒΡΈΡΈοΘ©ΖπΉφΒν÷–Ζνα¨ε»Ρ≤ΡαΖπœώΘ§Βν«ΑΝΔ“Μ¨ΠΗΓΒώΐà÷υΚΆ“Μ²ÄΗΓΒώ±Pΐà ·≈_ΓΘΝυΫ«ΆΛΓΔΖπΉφΒνΟφΖeΙ≤1303ΤΫΖΫΟΉΓΘ‘™Υ¬‘Κ“é(gu®©)ΡΘί^¥σΘ§±Θ¥φΆξ’ϊΘ§ «°î?sh®¥)Ί«ε¥ζΥ¬‘ΚΒΡ¥ζ±μΘ§ «―–ΨΩΥ¬‘ΚΫ®÷ΰΥ΅–gΒΡ¨çΈοΌYΝœΓΘΐàΦoΥ¬2005ΡξΙΪ≤ΦûιΗΘΫ® ΓΈΡΈο±ΘΉoÜΈΈΜΓΘΓ≠Γ≠[‘îΦö]

3ΓΔΌtΝΦΗέΧλΚσΉφλτ AA

ΓΓΓΓΌtΝΦΗέΧλΚσΉφλτΈΜ”ΎΗΘΫ® ΓΤΈΧο–ψéZÖ^(q®±)÷“ιTφ²(zh®®n)Θ§≈cδΊ÷όçu΄¨ΉφΉφèRΏbΏbœύΆϊΓΘΌtΝΦΗέ”÷ΟϊΓΑϋS¬ίΗέΓ±Θ§ΫώΟϊΗέάο¥εΘ§‘≠ûιΤΈΧοΩh÷“ιTφ²(zh®®n)Υυί†Θ§§F(xi®Λn)ûιδΊ÷όû≥±±ΑΕ…ΫΆΛύl(xi®Γng)Υυί†ΓΘΌtΝΦΗέΧλΚσΉφλτάοΙ©ΖνΒΡ «΄¨ΉφΗΗΡΗ…ώœώΚΆΥΈ¥ζΓΑ°ê»ΥäyΥήΓ±ΒΡ΄¨Ήφ…ώœώΘ§“‘ΦΑ΄¨ΉφΝ–ΉφΝ–ΉΎΒΡ≈ΤΈΜΓΘ™ΰΓΕΧλΚσ÷ΨΓΖ”¦ίdΘ§΄¨Ήφ‘χΉφΗΗΓΑ±ΘΦΣΙΪ½âΙΌκ[Ψ”ΌtΝΦΗέΓ±ΓΘΈΜ”ΎδΊ÷όçu“ΜΥ°÷°ΗτΒΡ¥σξëΑΕΌtΝΦΗέ(Ϋώ÷“ιTφ²(zh®®n)Ηέάο¥ε)Θ§“ΜΟϊΦt¬ίΗέΓΘΏ@άο «΄¨Ήφ≥ω…ζΒΊΘ§ΥΈ¥ζ΄¨Ήφ ή≥·ΆΔκΖΖβûιΉφΙΟΘ§Ν÷Ρ§…ΐΧλ÷°ΚσΘ§‘ΎΌtΝΦΗέΝ÷ œΉφλτλκΉφΙΟΡΨΒώ…ώœώΓΘΟς”ά‰Ζ °Ψ≈ΡξΘ§ΉφλτέήâΡΘ§öJΟϋΧΪ±O(ji®Γn)÷ΝΌtΝΦΗέ’ϊ–ό÷¬ΦάΘΜΦΈΨΗΡξιgΘ§―ΊΚΘ‘βΌΝΩήρ}î_Θ§¥εάοΟώΨ”±M±ΜΖΌößΘ§Σö¥ΥΉφλτΌΝΩή≤ΜΗ“«÷ΖΗΓΘ«ε≥θΫΊΫγΘ§λτèUΓΘΩΒΈθΕΰ °“ΜΡξèΆΫγΚσ÷Ί–όΓΘΩΒΈθΈε °Ψ≈ΡξΖν÷ΦΘΚΓΑΧλΚσ±ΨΦ°ΉΎλτΝνΒΊΖΫΙΌ¥Κ«οΕΰΦάΘ§ίd»κλκΒδΓ±ΘΜΦΈëc‘ΣΡξΌ¦Ζβœ»¥ζΘΜΦΈëcΑΥΡξΖν÷ΦκΖΖβΓ≠Γ≠[‘îΦö]

4ΓΔΤ÷ΩΎ¨m

ΓΓΓΓΤ÷ΩΎ¨mΈΜ”ΎΤΈΧο –ϋS ·φ²(zh®®n)Ϋ≠•|¥εΘ§ «ΦoΡνΟΖεζ¥Κ«οΕΰΦά–όΫ®ΒΡ¨m”νΓΘ’ΦΒΊΟφΖe1500ΤΫΖΫΟΉΘ§Ϋ®÷ΰΟφΖe999ΤΫΖΫΟΉΘ§¨mÉ»ΒνΧΟΗΏ¥σΘ§Άΰ΅ά–έ²ΞΘ§Ϋπ±ΧίxΜΆΘ§ιT‰«É…ΏÖΧßΝΚΨΪΩΧΓΑΜ àDλ•ΙΧΘ§ΒέΒάεΎ≤ΐΓ±ΑΥ²Ä¥σΉ÷Ω§ïχΘ§ «ι}•|ΡœÉH”–ΒΡΜ ¨mΫ®÷ΰΓΘ™ΰΓΕΤΈΧοΩh÷ΨΓΛ¥σ ¬”¦ΓΖίdΖQΘ§Τ÷ΩΎ¨m³™(chu®Λng)Ϋ®”ΎΧΤ÷ΝΒ¬‘ΣΡξΘ®ΙΪ‘Σ756Θ©ΓΘΚσΫ¦ΥΈΚ≤Ν÷‘Κ¨W ΩÖ«Οœ¥»Β»»Υ÷Ί–όΘ§Ος»fövΥΡΡξΘ§«εΩΒΈθΕΰ °ΑΥΡξΘ§«§¬ΓΕΰ °“ΜΡξΒ»Εύ¥ΈîUΫ®–όίίΘ§÷ΝΫώΆξ’ϊΒΊ±Θ≥÷Ος«ε¨m”ν÷ΊΒώοLΗώΘ§“Μ«–Α¥ΒέΆθΚσεζΒΡΕYΙù(ji®Π)Ϋ®‘λΓΘΫ®÷ΰ‰΄‘λΨéί΄Τ÷ΩΎ¨mΫ®÷ΰΫY‰΄ΩΤ¨WΓΘΤδ≤…”Ο¨mΒν ΫΫ®÷ΰΘ§”…’’âΠΓΔιT‰«ΓΔάΣΖΩΫM≥…Θ§Ϋ®÷ΰΙ≈‰ψ¥σΖΫΘ§ΗΜ”–Μ Φ“öβ≈…ΓΘΑίΆΛΓΔ¥σιTν~“‘ΒΡΕΖΙΑ¨”Βϋδ¹ΉςΘ§ ηΟή”–÷¬Θ§≤ΦΨ÷ΩΤ¨WΘ§ΣöΨΏ“ΜΗώΘΜΑίΆΛΥΡ÷ήΈίΟφΖΫ–Έ¬NΫ«Θ§ΗΓΒώ…ζ³”Θ§«f΅ά¥σΖΫΘΜΑίΆΛ≈c÷ςΒν«ΑιήΏBûι“ΜσwΘ§÷ςΒνûι–Σ…ΫμîéßÉ…≈ϊΘ§ΟφιüΈειgΘ§ΏM…νΥΡιgΘ§ΗΏ¥σΓ≠Γ≠[‘îΦö]

5ΓΔΦtήäΒΎ207àF≈f÷Ζ

ΓΓΓΓΦtήäΒΎ207àF≈f÷ΖΈΜ”ΎΤΈΧο –Κ≠Ϋ≠Ö^(q®±)ΑΉ…≥φ²(zh®®n)ΑΡ•|¥ε‰ρν^Ή‘»Μ¥εΓΘΦtήäΒΎ207àF≈f÷Ζ”…ΑΡ±ζ¨mΘ®ώvΒΊΘ©ΓΔΑΡ±ζ‰ρΘ®…ΎΩ®Θ©ΓΔξêΝ–π^Θ®–¬Ϋ®Θ©ΫM≥…Θ§’ΦΒΊ4000ΤΫΖΫΟΉΓΘΑΡ±ζ¨mΈΜ”ΎΑΡ•|¥εΑΡ±ζ‰ρ±±ΕΥΘ§Ϋ®”ΎΡœΥΈΫB≈dΕΰ °Ψ≈ΡξΘ®1159ΡξΘ©Θ§ «ΖνλκΫ®ΑΡ±ζ‰ρΓΑΉφéüΓ±ΒΡ¨mèRΘ§«ε¥ζ÷ΊΫ®Θ§20 άΦo80Ρξ¥ζ÷Ί–όΓΘΉχ±±≥·ΡœΘ§ÜΈΏMΚœ‘Κ ΫΘ§ΆΝΡΨΫY‰΄Θ§ë“…ΫμîΓΘ÷–ίSΨÄ…œ“ά¥ΈΖ÷≤Φ«ΑΒνΓΔΧλΨ°ΓΔ¥σΒνΘ§É…²»ûι¨mΖΩΓΘ¥σΒνΟφιü»ΐιgΘ§ΏM…νΥΡ÷υΘ§ΧßΝΚ ΫΡΨ‰΄ΦήΓΘΉσ¨mΖΩΟφιüΕΰιgΘ§”“¨mΖΩΟφιü»ΐιgΓΘΉσ…ΫâΠ¥φ”–Φtήä‰Υ’ZΘΚΓΑΜνΉΫΖΥ Ή YΫι ·Γ±ΓΘΑΡ±ζ¨m°îïr «ΤΈΧο≥«Ö^(q®±)Ά®ΆυèV‰I(y®®)(ΑΉ…≥ΓΔ«fΏÖΓΔ–¬ΩhΓΔ¥σ―σ4²Äύl(xi®Γng)φ²(zh®®n)ί†Ö^(q®±)Ω²ΖQ)…ΫÖ^(q®±)ΒΡ±ΊΫ¦÷°¬ΖΓΘΑΡ±ζ¨mΉςûι÷–Ι≤νI¨ßΤΈΧοΗοΟϋ™ΰϋcΘ§1926ΡξΤΈΧο…ΫÖ^(q®±)ΒΎ“Μ²Äϋh÷ß≤ΩΓΔ1928ΡξΤΈΧοΒΎ“Μ÷ßΙΛόr”Έ™τξ†Ψυ‘Ύ¥Υ≥…ΝΔΓΘ1930Ρξ6‘¬Θ§÷–Ι≤ΗΘΫ® ΓΈ·ïχ”¦Ν_ΟςΓ≠Γ≠[‘îΦö]

ΓΓΓΓΤΈΧοïr ¬―–ΨΩïΰ≈f÷ΖΈΜ”ΎΤΈΧο –Κ≠Ϋ≠Ö^(q®±)Κ≠•|Ϋ÷ΒάœΦ–λ…γÖ^(q®±)–¬¨mάο14Χ•ΓΘΩΙëπ(zh®Λn)±§Αl(f®Γ)ΚσΘ§ι}÷–΅χΙ≤É…ϋhΏ_≥…ΚœΉςΩΙ»’Öf(xi®Π)ΉhΘ§ΩΙ»’ί¦’™÷πùuι_Ζ≈ΓΘ1937Ρξ12‘¬Θ§÷–Ι≤ι}÷–ΙΛΈ·³”ÜTêέ΅χ÷ΣΉRΖ÷Ή”≥ωΟφ‘ΎΤΈΧοΚ≠Ϋ≠œΦ–λ–¬¨m≥…ΝΔïr ¬―–ΨΩïΰΓΘ‘™ïΰ“‘ΓΑΦ·σw―–ΨΩïr ¬Ü•ν}ΦΑΧΫ”ëΨ»Άωάμ’™≈c¨çέ`ûιΉΎ÷ΦΓ±Θ§”…¨WÜTΉ‘ΜIΫ¦ΌM≥ωΑφΓΕïr’™ΓΖ―°Ω·ΓΘΆ§Ρξ12‘¬15»’Θ§ΤΈΧοΒΎ“ΜΖίΩΙ»’Ψ»ΆωàσΩ·ΓΕïr’™ΓΖ’ΐ Ϋ≥ωΑφΘ§Αl(f®Γ)––»Υ≤ΧΙΑ±±Θ®Φ¥≤Χ≤©ΈΡΘ©Θ§‘™Ω·ûι16ι_ΑφΘ§ΟΩΤΎ6μ™”΄12ΑφΘ§Α¥ïr≥ωΑφΒΫΒΎ5ΤΎΚσΗΡûι≤ΜΕ®ΤΎΑl(f®Γ)––ΓΘΏxΗεΓΑ≥ΐ±ΨïΰΧΊΗεΓΔΉυ’³ïΰ”¦δ¦ΦΑ―–ΨΩ¥σΨVΆβΘ§“‘Ώxίd΅χÉ»ΆβΩ·ΈοΒΡÉû(y®≠u)–ψΕχΉψ¥ζ±μ±ä“βΒΡΙΪ’ΐάμ’™ΒΡ‘≠³tΓ±Θ§Εύ≤…”ΟΓΕΒ÷ΩΙΓΖΓΔΓΕΨ»÷–΅χΓΖΓΔΓΕΩΙî≥¨ßàσΓΖΓΔΓΕ΅χΟώΓΖΓΔΓΕ÷–΅χόr¥εΓΖΓΔΓΕëπ(zh®Λn)ïr…ζΜνΓΖΒ»Ω·–ϊ²ςΩΙ»’Ψ»ΆωΒΡÉû(y®≠u)–ψΈΡ’¬ΓΘ“ρΓΕïr’™ΓΖα‰μΨïr±ΉΘ§≈ξ™τΤ§ΟφΩΙëπ(zh®Λn)Θ§ΝΠ÷ς»ΪΟφΩΙëπ(zh®Λn)Θ§ΨSΉoΓ≠Γ≠[‘îΦö]

ΓΓΓΓœ…”Έ¨W…ζΗοΟϋΜν³”™ΰϋc≈f÷ΖΈΜ”ΎΤΈΧο –œ…”ΈΩhθé≥«Ϋ÷ΒάéüΖΕ¬Ζ1Χ•ΓΘ1929Ρξ¥ΚΦΨι_¨W“‘ΚσΘ§œ…”Έ§F(xi®Λn)¥ζ÷–¨W“Μ≈ζΏM≤Ϋ¨W…ζ‘Ύ÷–Ι≤œ…”ΈϋhΓΔàFΫMΩ½ΒΡ“ΐ¨ßœ¬Θ§œ»ΚσÖΔΦ”ΩΙΨηΩΙΕêΒ»ΗοΟϋΜν³”Θ§--≥÷άm(x®¥)≤ΜîύΓΘ§F(xi®Λn)¥ζ÷–¨WΒΡ-- «ΈεΥΡΏ\³”“‘¹μœ…”Έ--ΒΡ“ΜΟφΤλéΟΓΘèà’ΉùhΓΔΝ_”≠œιΓΔϋSΟςΓΔèàÜΔΜυΘ®≈°Θ©Β»œ…”ΈΩh‘γΤΎΙ≤°aϋhΓΔΙ≤«ύàFΫMΩ½Ί™Ίü»ΥΨυ «‘Ύ§F(xi®Λn)¥ζ÷–¨WΉxïχΤΎιgÖΔΦ”ΗοΟϋΜν³”ΒΡΏM≤Ϋ¨W…ζΓΘϋSΤεΓΔèàœΦΒ»ΫΧéü“≤ «ΒΊœ¬ϋhΫMΩ½ΒΡ≥…ÜTΘ§Υϊ²É†é»ΓΝΥ–ΘιLϋSΝΦρEΒΡ÷ß≥÷Θ§“‘ΫΧïχûι―ΎΉoΘ§ΆΤ³”ΝΥ§F(xi®Λn)¥ζ÷–¨WΒΡ--ΓΘ1932ΡξΘ§œ…”ΈΩhϋhΓΔàFΫMΩ½»±…ΌΫ¦ΌMΌèΌI”Ά”ΓôCΘ§ûιΝΥΗοΟϋ–ϊ²ςΙΛΉς–η“ΣΘ§§F(xi®Λn)¥ζ÷–¨WéΉΈΜΏM≤Ϋ¨W…ζ«…ΟνΒΊΑ―¨W–Θ÷–ΒΡÉ…≤Ω”Ά”ΓôCœ»ΚσΓΑΥΆΓ±≥ω¹μΘ§Τδ÷–“Μ≤Ω≤Ί‘ΎΕΰΡξΦâ¨W…ζΚΈëcΝ“Φ“÷–ΓΘ¨W…ζάϊ”ΟΆμ…œïrιgΩΧ¨ëΓΔ”ΓΥΔΗοΟϋ²ςÜΈΘ§÷°Κσ‘Ύ≥«ξPΓΔΫΦÖ^(q®±)Ζ÷ν^…ΔΑl(f®Γ)ΜρèàΌNΘ§”–ΝΠ≈δΚœΝΥόrΟώΩΙΨηΩΙΓ≠Γ≠[‘îΦö]

8ΓΔι}÷–ΗοΟϋΝ“ ΩΝξà@

ΓΓΓΓΗΘΫ® Γι}÷–ΗοΟϋΝ“ ΩΝξà@ΈΜ”ΎΤΈΧο –Ö^(q®±)÷––ΡΒΡΖ±»AΒΊéßΘ§§F(xi®Λn)ûι»Ϊ΅χ÷ΊϋcΝ“ ΩΦoΡνΫ®÷ΰΈο±ΘΉoÜΈΈΜΓΘà@Ö^(q®±)’ΦΒΊΟφΖe63712ΤΫΖΫΟΉΘ§ ΦΫ®”Ύ1957Ρξ12‘¬Θ§Τδ«Α…μûιΓΑΤΈΧοΩhΗοΟϋΦoΡν±°Γ±Θ§1983ΡξΤΈΧοΫ® –Κσ”… –’ΰΗ°Ϋ”ΙήΘ§≤ΔΗΡΖQûιΓΑΤΈΧο –Ν“ ΩΝξà@Γ±Θ§2000Ρξ8‘¬àσΫ¦ –’ΰΗ°≈ζ€ ΗϋΟϊûιΓΑι}÷–ΗοΟϋΝ“ ΩΝξà@Γ±Θ§§F(xi®Λn)”–ΙΛΉς»ΥÜT10»ΥΓΘ‘™à@”Ύ1990Ρξ±ΜΝ–ûιΗΘΫ® ΓΝ“ ΩΦoΡνΫ®÷ΰΈοΚΆ÷ΊϋcΈΡΈο±ΘΉoÜΈΈΜΘ§2001Ρξ4‘¬Ϋ¦΅χ³’‘Κ≈ζ€ ±ΜΝ–ûιΒΎΥΡ≈ζ»Ϊ΅χ÷ΊϋcΝ“ ΩΦoΡνΫ®÷ΰΈο±ΘΉoÜΈΈΜΘ§1995Ρξ4‘¬±Μ¥_Ε®ûιΗΘΫ® ΓΒΎ“Μ≈ζêέ΅χ÷ςΝxΫΧ”ΐΜυΒΊΓΘΫϋéΉΡξΘ§Έ“²ÉΝΔΉψ”ΎΓΑ“‘»Υûι±ΨΓΔΆξ…ΤΖΰ³’Γ±ΒΡΙΛΉςάμΡνΘ§≈§ΝΠΑ―Έ“à@Ϋ®‘O≥…ûιΗΜ”–”ΑμëΝΠΒΡΗοΟϋ²ςΫy(t®·ng)ΫΧ”ΐξ΅ΒΊΓΘ‘Ύ‘≠”–“ΜΉυ’ΦΒΊΟφΖe1600ΤΫΖΫΟΉΘ§Ϋ®÷ΰοLΗώΆξ»ΪΑ¥’’ΧλΑ≤ιTèVàω»ΥΟώ”Δ–έΦoΡν±°ΡΘ ΫΫ®‘λΒΡΗοΟϋ”Δ–έΦoΡν±°ΒΡΜυΒA…œΘ§Γ≠Γ≠[‘îΦö]

ΓΓΓΓΤΈΧοΩhΒΎ“Μ¨ΟόrΟώÖf(xi®Π)ïΰ¥ζ±μïΰΉhïΰ÷ΖΈΜ”ΎΤΈΧο –άσ≥«Ö^(q®±)φ²(zh®®n)ΚΘΫ÷ΒάΈΡΪI¬Ζ÷–ΕΈΓΘΤΈΧο‘ΎΫ®ϋh≥θΤΎΨΆΉΔ“βι_’Ιόr-³”Θ§‘Ύ΅χΙ≤ΒΎ“Μ¥ΈΚœΉςΏM––±±ΖΞïrΤΎΘ§1926Ρξ7‘¬ξê΅χ÷υèΡèV÷ίΜΊΒΫΤΈΧοΚσΘ§÷ς³”Ά§΅χΟώϋhΉσ≈…»Υ Ω‘χΧλ“ψΓΔύç±ΰ―ΉΓΔξê’πΓΔύç¥Κ‰sΓΔΝ÷ΚΘ¥®ΓΔύç–ψΊΙΒ»ΚœΉςΘ§ΟΊΟήαjα³≥…ΝΔ÷–΅χ΅χΟώϋhΤΈΧοΩhϋh≤ΩΜI²δΧéΘ§12‘¬±±ΖΞήäΙΞΩΥΤΈΧο÷°ΚσΘ§Ωhϋh≤ΩΜI²δΧé±ψ‘Ύ≥«÷––ΡΒΡΓΑΙΡ‰«μîΓ±Θ®Φ¥Ι≈ΉS‰«…œΘ©ΙΪι_£λ≈ΤόkΙΪΘ§ΒΟΒΫèV¥σόrΟώΚΆ≥«φ²(zh®®n)÷–œ¬¨”÷ΣΉRΖ÷Ή”ΒΡ™μΉoΓΘ‘Ύόr-³”±»ί^ΜνήSΒΡ±±¬ΖΘ®≥«ΫΦΘ©ΓΔΚ≠Ϋ≠ΓΔΫ≠ΩΎΓΔèV‰I(y®®)ΓΔ≥ΘΧΪΒ»Ö^(q®±)“ύœύά^≥…ΝΔΝΥÖ^(q®±)ϋh≤ΩΜI²δΧéΘ§ΙΪι_Β«”¦Αl(f®Γ)’ΙϋhÜTΘ§≤ΔΥΆΩhϋh≤ΩΜI²δΧéΫy(t®·ng)“Μ÷ΤΑl(f®Γ)ϋhΉCΓΘ1926Ρξ12‘¬œ¬―°Θ§΅χΟώϋhΗΘΫ® Γϋh≤ΩΜI²δΧé»ΈΟϋξê΅χ÷υΓΔΝ÷«εùhûιΤΈΧοόr-³”ΧΊ≈…ÜTΘ§Ί™ΊüΜIΫ®ΤΈΧοόrΟώÖf(xi®Π)ïΰΓΘ”Ύ «Θ§ξê΅χ÷υ±ψ“‘Ωhϋh≤ΩΜI²δΧéΒΡΟϊΝxΆ®÷Σ»ΪΩhΗςÖ^(q®±)ΆΤ≈eόrÖf(xi®Π)¥ζΓ≠Γ≠[‘îΦö]

10ΓΔΒ¬≈dèà”ΔΙ Ψ”

ΓΓΓΓΒ¬≈dèà”ΔΙ Ψ”ΈΜ”Ύœ…”ΈΩh¥σùζφ²(zh®®n)Ω”±±¥εΒ¬≈d 5ΓΪ6 Χ•Θ§èà”ΔΘ®1919ΓΪ1984ΡξΘ©Ή÷«ßΉ”Θ§œ…”Έ»ΥΘ§‘χ»ΈΗΘ÷ίΙΛΥ΅Οά–g―–ΨΩΥυ―–ΨΩÜTΘ§ΗΘ÷ίΒΎ“ΜΟ™ΧΞΤαΤςèSΦΦ–gÜTΘ§ΗΘ÷ί°΄‘Κ°΄éüΘ§Αίι}≈…¥ζ±μ°΄Φ“άνΗϊœ»…ζûιéüΘ§³™(chu®Λng)Ής¥σ–ΆΤα°΄ΓΕΥ…«ύζQΑΉ•|ΖΫΦtΓΖΓΔΓΕΥ…ζQΓΖΒ»Θ§…Ο°΄»ΥΈοΓΔ…ΫΥ°ΓΔΜ®χBΓΘΙ Ψ” ΦΫ®”Ύ«εΒάΙβ °ΕΰΡξΘ®1849ΡξΘ©Θ§”……œœ¬ΉυΫ®÷ΰΫM≥…Θ§…œΉυΫ®÷ΰΉχ•|≥·ΈςΘ§’ΦΒΊΟφΖeΦs 473.61 ΤΫΖΫΟΉΓΘë“…ΫμîΘ§…ΫâΠîRô_ΫY‰΄Θ§œ¬ΉυΫ®÷ΰΉχ±±≥·ΡœΘ§’ΦΒΊΟφΖeΦs1995.75ΤΫΖΫΟΉΓΘë“…ΫμîΘ§…ΫâΠîRô_ΫY‰΄ΓΘ…œœ¬ΉυΫ®÷ΰά»âΠΨυ±ΘΝτ«ε¥ζ≤©Ι≈ΓΔΜ®ΜήΦyΒ»ΨΪΟάΦt¥uΒώΘ§«Αά»”–«ε¥ζΒώΩΧΨΪΟάΒΡιTτΔΓΔ¥Ι…èë“÷υΚΆιήΝΚΘ§“‘ΦΑιT’μ ·ΓΔ ·ΙγΡ_ΚΆ ·âΠ»ΙΒ»ΓΘΫ®÷ΰÉ»≤ΦΨ÷¥σ–Γ 18 ²ÄΧλΨ°Θ§Ϋ®÷ΰ“é(gu®©)ΡΘΚξ¥σΓΘκm”–÷Ί–όΘ§Μυ±Ψ±Θ≥÷‘≠‰” Ϋ‘≠οLΗώΘ§ «―–ΨΩœ…”ΈΒΊÖ^(q®±)ΟώΨ”Ϋ®÷ΰΒΡ÷Ί“Σ¨çΈοΌYΝœ,Γ≠Γ≠[‘îΦö]

11ΓΔλ•œΣ¨m

ΓΓΓΓλ•œΣ¨mλ•œΣ¨mΈΜ”ΎΚ≠Ϋ≠Ö^(q®±)–¬Ωhφ²(zh®®n)èV¨m¥ε¬εξ•…Ϋ¬¥Θ§³™(chu®Λng)Ϋ®”ΎΡœΥΈΫ®―ΉΥΡΡξ(1130Ρξ)Θ§”…ΏM ΩϋSèΊΑl(f®Γ)Τπ≈dΫ®Θ§öv¥ζΨυ”–÷Ί–όΓΘ’ΐΒν±ΘΝτΥΈ¥ζΒδ–ΆΥσ–ΈΙœάψ÷υΓΔ≈η¥ΫΗ≤≈η…èΜ®÷υΒAΓΔ±ßΙΡ ·Β»÷ς“Σ‰΄ΦΰΘ§ΝΚΦήΫY‰΄≈cΗΘ÷ί»AΝ÷Υ¬Μυ±ΨœύΆ§ΓΘΏ@–© ·‰΄ΦΰΘ§ΒώΙΛΙ≈‰ψΘ§ΨĽlΝςï≥Θ§”»ΤδΥσ–ΈΙœάψ÷υ÷±èΫί^¥σΘ§…èΜ®÷υΒAΨΏ”–‘γΤΎΙΛΥ΅ΧΊϋcΘ§ΥΡΫ«ΨÄΩΧ≥ω ΝΒΌΦyΘ§Ι≈“βΑΜ»ΜΘ§ «≤ΜΩ…Εύ“äΒΡΈΡΈοΥ΅–g’δΤΖΓΘ1997Ρξ±ΜΝ–ûιΤΈΧοΩhΈΡΈο±ΘΉoÜΈΈΜΘ§2005Ρξ”÷±ΜΝ–ûιΗΘΫ® ΓΈΡΈο±ΘΉoÜΈΈΜΓΘλ•œΣ¨mΉχΈς≥·•|Θ§”…«ΑΒνΓΔΧλΨ°ΓΔ’ΐΒνΫM≥…Θ§Οφιü5ιgΘ§Ρœ±±¨£18ΟΉΘ§ΏM…ν3ιgΘ§•|ΈςιL26.5ΟΉΘ§Ϋ®÷ΰΟφΖe477ΤΫΖΫΟΉΓΘ¨mèRΫ®÷ΰûιΧßΝΚ ΫΘ§ÜΈιή–Σ…ΫμîΓΘιT«Α”–κpξIΘ§Βν«Α¥uέτ¨£18ΟΉΘ§…ν9ΟΉΘ§’ΦΒΊΟφΖe162ΤΫΖΫΟΉΘ§δ¹ςλ…Ϊ±ΓΖΫ¥uΘ§¥uΏÖιL20άεΟΉΘ§¥uΟφΩΧ”–ρEώRΓΔœ…ζQΓΔ…»Ή”Β»àDΑΗΘ§ûιΙ≈Ϋ®÷ΰ÷°Κ±“äΓΘ≤ΜΓ≠Γ≠[‘îΦö]

12ΓΔΙ≈ΉS‰«

ΓΓΓΓΙ≈ΉS‰«ΈΜ”Ύάσ≥«Ö^(q®±)φ²(zh®®n)ΚΘΫ÷Βάόk ¬ΧéΈΡΪIΨ”Έ·ïΰ≤Ϋ––Ϋ÷÷–ιgΓΘΥΈΧΪΤΫ≈d΅χΑΥΡξΘ®983Θ©³™(chu®Λng)Ϋ®Θ§‘≠ûιΉ”≥«≥«ιT‰«Θ§ΥΈΫB≈dΝυΡξΘ®1136Θ©ΖΌ”ΎΜπΘ§÷Σήä³ΔΒ«÷ΊΫ®ΓΘΟςΦΈΨΗΡξιgΘ®1522ΓΪ1566Θ©ΖΌ”ΎΌΝ¹yΘ§¬ΓëcΈεΡξΘ®1571Θ©Έδéü«δ÷ΊΫ®Θ§≤ΔΊ“ΓΑâΊΧm–έφ²(zh®®n)Γ±ΓΘ«εΩΒΈθΨ≈ΡξΘ®1670Θ©÷ΣΗ°ΡΫ¥σν¹÷Ί–όΘ§»ΐ °“ΜΡξΘ®1692Θ©ΖΌ”ΎΜπΓΘΩΒΈθ»ΐ °ΝυΡξΘ®1697Θ©÷ΣΗ°±ε”άΦΈ÷ΊΫ®Θ§≤Δ‰«ιTΕ¥…œ°΄Ω≤Ί‘÷°œσ“‘÷ΤΜπΓΘΦΈëcΡξιgΘ®1796ΓΪ1820Θ©÷ΣΗ°ώRΌγ±ί÷Ί–ό≤ΔïχιTν~ΓΘ§F(xi®Λn)¥φΫ®÷ΰûι»ΐ¨”≈_‰«Θ§’ΦΒΊΟφΖe1250ΤΫΖΫΟΉΘ§Ήχ±±œρΡœΘ§ΗΏ16ΟΉΓΘ ·‰΄Μυ≈_ιL50ΟΉΘ§¨£25ΟΉΓΘ≈_ΒΡ•|ΓΔΈςÉ…ΕΥ‘≠”–œρΡœΆΙ≥ωΒΡΓΑ…λ ÷Γ±3ΓΪ4ΟΉΘ§Ϋώ¥φ1.5ΟΉΓΘ≥«≈_ιTΕ¥«ΑΚσ8.8ΟΉΘ§…œΟφΦή15ΗυôMΝΚΓΘιTΕ¥É…²»“‘½l ·¨”¨”·Bù≠≥ωΧτΘ§μî≤Ω…w“‘5ΟΉιL ·ΝΚΓΘ«ΑΚσÉ…ιTΕ¥Ης¨£5.4ΟΉΘ§ΙΑΚώ3.1ΟΉΘ§Γ≠Γ≠[‘îΦö]

13ΓΔΙ»≥«¨m

ΓΓΓΓΙ»≥«¨mΈΜ”Ύάσ≥«Ö^(q®±)ϋS ·φ²(zh®®n)Υ°Ρœ¥ε…ΫΕΒΉ‘»Μ¥εΘ§“ύΖQΙ»≥«ΉφèRΓΘΙ»≥«Ι≈èRΘ§³™(chu®Λng)Ϋ®”Ύ±±ΥΈΘ§‘≠÷Ζ‘ΎΙ»≥«…ΫΘ®ΥΉΖQ«ύ…ΫΘ©Υ…ΓΔ÷ώΓΔΟΖ»ΐκ[érΒΡΟΖκ[érΓΘΟςΦΈΨΗιgöß”ΎΌΝ¹yΘ§Ος≥γΒùιg”…άο»ΥΌnΏM Ω≥ω…μΌY’ΰ¥σΖρΖνκΖ―≤™αèVΈςȼΖΫΕΫάμήä³’Φ”’ΐΤΖΖΰΌΚΝ÷Ό½ΨηΫπ…αΒΊΕΠΫ®”ΎΫώ÷ΖΘ®Κ…éXΘ©ΓΘ‘™¨mΉυ•|≥·ΈςΘ§÷ςΫ®÷ΰ»ΐΏMΘ§Ρœ±±Άβά»ΏÖûιά»ΈίΓΘ÷–ίSΨÄ“ά¥ΈûιώvώRΆΛΓΔ…ΫιTΓΔ’ΐΒνΓΔΚσΒνΫM≥…ΓΘώvώRΆΛΟφ¨£»ΐιgΘ§ΏM…ν“ΜιgΘΜ…ΫιTΟφ¨£»ΐιgΘ§ΏM…νΕΰιgΘ§ώvώRΆΛ≈c…ΫιTΟφ¨£Ά§Θ§ΏM…ν«ΑΚσœύΏBΘ§ΧßΝΚΓΔ¥©ΕΖΜλΚœΫY‰΄Θ§É…Ϋ®÷ΰûιΆ§“ΜΈίΟφΘ§ÜΈιή–Σ…ΫμîΘΜ’ΐΒνΟφ¨£ΈειgΘ§ΏM…νΈειgΘ§ΧßΝΚΓΔ¥©ΕΖΜλΚœΫY‰΄Θ§ÜΈιή–Σ…Ϋμî ΘΜΚσΒνΟφ¨£ΈειgΘ§ΏM…νΈειgΘ§ΧßΝΚ¥©ΕΖΜλΚœΫY‰΄Θ§ÜΈιήë“…ΫμîΓΘ÷–ίSΨÄ÷ςΫ®÷ΰ»ΚΡœ±±âΠΆβ‘OιLά»ΨoΫ”ά»ΈίΘ§‘≠Ϋ®÷ΰΡœ‘O”^“τΧΟΘ§±±‘OΆΝΒΊΙΪèdΘ§É…èdÉ»ΫY‰΄Ψυûιô_½l÷±Ϋ”Α≤‘ΎΚΜΆΝâΠ…œΘ§ΈίΟφ¨£ΦΑΏM…νΨυΆ§ûιΓ≠Γ≠[‘îΦö]

14ΓΔϋS ·ΈΡèR

ΓΓΓΓϋS ·ΈΡèRΈΜ”Ύάσ≥«Ö^(q®±)ϋS ·φ²(zh®®n)ϋS ·¥ε÷––Ρ–Γ¨WÉ»Θ§ΧΤ≥·ûιΦt»Σ¨mΘ§λκ Ή³™(chu®Λng)Ρœ―σΥ°άϊΒΡΧΤ¥ζΗΘΫ®”^≤λ Ι≈α¥Έ‘ΣΓΘΥΈ¥ζάμ¨WΦ“ΓΔΟϊ»εΝ÷Ιβ≥·”Ύ¥Υ÷v¨WΘ§ΖQΦt»Σïχ‘ΚΘ§ άΖQΓΑΦt»Σ¨W≈…Γ±ΓΘΟς¥ζΗΡûιΥ°Ρœïχ‘ΚΘ§Κσ“ρΌΝ¹y±ΜößΘ§«ε≥·ΩΒΈθΡξιg÷ΊΫ®ΓΘΈΡèRΉχ±±œρΡœΘ§Α¥’’ΩΉèR“é(gu®©)÷ΤΫ®‘OΘ§“é(gu®©)ΡΘΚξ¥σΓΘ”…¥σιTΓΔΥό…αΓΔψζΥ°‰ρΓΔÉ…èTΓΔ¥σ≥…ΒνΫM≥…ΓΘ¥σ≥…ΒνΟφιüΈειgΘ§ΏM…νΥΡιgΘ§Ϋ®÷ΰΟφΖe264ΤΫΖΫΟΉΘ§÷Ίιή–Σ…ΫμîΘ§ΧßΝΚ ΫΡΨ‰΄ΦήΘ§ΕΖΙΑûιΤΫ…μΩΤ”ΟΕΰîÄΘ§ Ι”Ο≤εΙΑΘ§ΕΖΒΉ”ΟΦΌΟσΑεΓΘ«Αιήά»œ¬±Θ¥φ«ε≥θΒΡΗΓΒώ±Pΐà ·÷υ“Μ¨ΠΓΘΒν«Αδ¹‘O ·ΑεΒΛή·Θ§’ΦΒΊ68ΤΫΖΫΟΉΘ§ΒΛή·«Αûιψζ≥ΊΘ§≥Ί…œΦή‘OΕΰΕ’»ΐΩΉ ·ΙΑ‰ρΘ§’ΦΒΊ108ΤΫΖΫΟΉΘ§±Θ¥φΆξ’ϊΓΘ≥Ί«Α‘≠”–’’±ΎΓΔ’ΐ¨WιTΘ§§F(xi®Λn)“―ößΓΘèRÉ»…–¥φÉ…âKΗΏ1Θ°7ΟΉΘ§¨£0Θ°3ΟΉΒΡœ¬ώR ·Θ§ΩΧ”–ΓΑΈΡΈδΙΌÜTήäΟώ»ΥΒ»ΒΫ¥Υœ¬ώRΓ±ΒΡΈΡΉ÷ ·±°“ΜΆ®ΓΘ“‘ΦΑΟς¥ζ»föv»ΐ °ΕΰΡξΘ®1604Θ©”…ΙΛΓ≠Γ≠[‘îΦö]

15ΓΔ÷–Ι≤ΤΈΧοΑΡ±ζ÷ß≤Ω≈f÷Ζ

ΓΓΓΓ÷–Ι≤ΤΈΧοΑΡ±ζ÷ß≤Ω≈f÷ΖΈΜ”ΎΤΈΧο –Κ≠Ϋ≠Ö^(q®±)ΑΉ…≥φ²(zh®®n)ΑΡ±ζ¥εΚΰΨ°Ή‘»Μ¥εΓΘ1926Ρξ6‘¬Θ§ξêΧλ’¬ΓΔÖ«âτù… ήϋhΫMΩ½≈…«≤Θ§άϊ”Ο÷ήΡ©ïrιgΜΊΒΫόr¥ει_’ΙΜν³”Θ§Αl(f®Γ)’ΙΫMΩ½Θ§‘ΎΑΡ±ζ¥εΑl(f®Γ)’ΙΝΥξêΤ―¥®ΓΔξê”ΈΓΔξê―ύΓΔΆθœιΓΔξêμ‰Β¬Β»ÖΔΦ”÷–Ι≤ΫMΩ½Θ§Ά§Ρξ10‘¬Θ§‘ΎΑΡ±ζ¥ε≈d¬ΓΖ®â·≥…ΝΔ÷–Ι≤ΤΈΧοΑΡ±ζ÷ß≤ΩΘ§ «ΤΈΧο‘γΤΎΥΡ²Äόr¥εϋh÷ß≤Ω÷°“ΜΘ§”…ξêΤ―¥®»Έïχ”¦Θ§ξê”Έ»ΈΫMΩ½Έ·ÜTΘ§ξê―ύ»Έ–ϊ²ςΈ·ÜTΓΘ÷ß≤Ω≥…ΝΔΚσΘ§Ζe‰OΑl(f®Γ)³”»Κ±äΘ§≥…ΝΔόrïΰΫMΩ½ΓΘΗς¥εèV¥σόrΟώ‘Ύϋh÷ß≤ΩΚΆύl(xi®Γng)όrïΰΒΡΫMΩ½ΚΆνI¨ßœ¬Θ§’ΰ÷Έ”XΈρ”–Κή¥σΧαΗΏΘ§ûιΚσ¹μΫ®ΝΔΑΡ±ζΗοΟϋΗυ™ΰΒΊ¥ρœ¬ΝΥà‘¨çΒΡΜυΒAΓΘ÷–Ι≤ΤΈΧοΑΡ±ζ÷ß≤Ω≈f÷Ζûι≈d¬ΓΖ®â·Θ§ ΦΫ®”ΎΡœΥΈΫB≈dΕΰ °Ψ≈ΡξΘ®1159ΡξΘ©Θ§ΖνλκèàΙΪ ΞΨΐΘ§Ήχ±±≥·ΡœΘ§ÜΈ¨”ΆΝΡΨΫY‰΄Θ§’ΦΒΊΟφΖe68ΤΫΖΫΟΉΘ§É»”–ïχ¨ëΗοΟϋ‰Υ’ZΒΡ ·÷υΓΘ÷–Ι≤ΤΈΧοΑΡ±ζ÷ß≤Ω≈f÷Ζ±ΜΝ–»κΑΡ±ζ¨mΗοΟϋ≈f÷ΖΒΡ“Μ≤ΩΖ÷Θ§”Ύ1981Ρξ10‘¬Γ≠Γ≠[‘îΦö]

16ΓΔ½ςΆΛςκ…Ϋ¨m

ΓΓΓΓ½ςΆΛςκ…Ϋ¨m”÷ΖQ±ΘΚΆΧΟΘ§ΥΉΖQ¥σ¨mΘ§ΈΜ”Ύœ…”ΈΩh½ςΆΛφ²(zh®®n)ςκ…Ϋ¥ε–ψΫΦΉ‘»Μ¥εΓΘΥΈ¥ζ ΦΫ®Θ§«ε–ϊΫy(t®·ng)‘ΣΡξΘ®1909Θ©÷ΊΫ®Θ§1981Ρξ÷Ί–όΓΘΉχ±±≥·ΡœΘ§Ά®Οφιü32.4ΟΉΘ§Ά®ΏM…ν26.6ΟΉΘ§Ω²ΟφΖe861.8ΤΫΖΫΟΉΓΘûιÜΈΏMά»‘Κ ΫΫ®÷ΰΘ§―Ί÷–ίSΨÄ“ά¥Έûι«ΑΒνΓΔΧλΨ°ΓΔΉσ”“èTά»ΓΔ’ΐΒνΦΑΉσ”“àσΙΠΧΟΓΔ≥γΒ¬ΧΟΓΘ«ΑΒνΟφιü»ΐιgΘ§ΏM…ν»ΐ÷υΘΜ’ΐΒνΟφιü»ΐιgΘ§ΏM…νΥΡ÷υΘ§ÜΈιή–Σ…ΫμîΘ§ΧßΝΚΓΔ¥©ΕΖΡΨ‰΄ΦήΫY‰΄ΓΘ¥σιT«Α”–ίxΨGér ·Βώ“Μ¨Πΐà÷υΚΆ“Μ¨Π ·Σ{ΓΘΐà÷υΗΏ2.73ΟΉΘ§΅ζιL1.75ΟΉΘΜ ·Σ{≈c-ΗΏ1.32ΟΉΘ§¨£1.73ΟΉΓΘΐà÷υΚΆ ·Σ{ΨυûιΜίΑ≤Ωh«ε¥ζ÷χΟϊ ·ΒώΙΛΥ΅éüΆθ≥…Ό¦ΒώΩΧΓΘèdΧΟÉ…éϊ”–«ε¥ζ÷χΟϊ°΄Φ“Ν÷’Ίλς”Ύ–ϊΫy(t®·ng)‘ΣΡξάL÷ΤΨόΖυ±Ύ°΄Θ§”΄19ΖυΓΘΒνΧΟÉ»ΒΡΥΡâKΊ“ΓΑςκ…Ϋ¨mΓ±ΓΔΓΑςκ…ΫΙ≈Ε¥Γ±ΓΔΓΑςκ…Ϋïχ‘ΚΓ±ΓΔΓΑ»fΦ“…ζΖπΓ±Ψυûι«ε¥ζΤΈΧοΏM ΩïχΖ®ΟϊΦ“èà«ΌΥυïχΓΘ±ΘΚΆΧΟ «°î?sh®¥)Ί¨mèRΒΡΒδ–Ά¥ζ±μΘ§Γ≠Γ≠[‘îΦö]

17ΓΔΤΈΧο»ΐïΰΥ¬

ΓΓΓΓΈΜ”Ύœ…”ΈΩh≥«ΈςΘΒΙΪάοΐà…Ϋœ¬Θ§œύ²ςΙ≈ïr”–»ΐΐàœύïΰ”Ύ¥ΥΘ§Ι ΟϊΓΘΧΤΨΑ‘ΤΡξιgΘ®710-711ΡξΘ©³™(chu®Λng)Ϋ®Θ§ΧΤïΰ≤ΐΡξιgΘ®841-846ΡξΘ©‘βΜπΫΌΜΡèUΘ§ΧΤ¥σ÷–ΡξιgΘ®847-859ΡξΘ©÷ΊΫ®Θ§Μ÷èΆΝΥ≈fïrησ”ν≠²¨mΒΡΧΟΜ ΟφΟ≤ΓΘκméΉΫ¦™pâΡΘ§ΒΪΜυ±Ψ…œ±Θ≥÷ΝΥΙ≈ïrΒΡΫ®÷ΰ“é(gu®©)ΡΘΚΆοLΟ≤ΓΘ§F(xi®Λn)¥φΥ¬‘ΚûιΟςΡ©«ε“mΉ”÷Ί–όΘ§”–ΧλΆθΒνΓΔ¥σ–έ¨öΒνΓΔγäΙΡ‰«ΓΔΖ®ΧΟΓΔ…°…αΒ»Ϋ®÷ΰΘ§“é(gu®©)ΡΘΚξ²ΞΓΘ¥σ–έ¨öΒνΒΡΝΚ÷υΕΖΙΑΘ§Μυ±Ψ…œ±Θ≥÷Ος¥ζοLΗώΓΘΥ¬É»§F(xi®Λn)¥φΈΡΈο…θΕύΘ§Τδ÷–”–±±ΥΈ≥γ¨é»ΐΡξΘ®1104ΡξΘ©ΒΡ ·≤έ≈η1²ÄΘ§ ·Σ{1¨ΠΘ§“‘ΦΑ‘Σ¥ζ¥σΒ¬Ψ≈ΡξΘ®1305ΡξΘ©ηTΒΡ¥σγä1ΩΎΓΘΥ¬É»…–”–Ος¥ζΚΆ…–«ο¥ΥΘ®Χ•≥§΅χΘ©÷χΒΡΓΕ”Α‘¬Φ·ΓΖ“‘ΦΑ«ε¥ζΩΒΈθΡξιgΥ¬…°ά[ΥΙ÷χΒΡΓΕ•|Ν÷Φ·ΓΖΒ»‘äΦ·ΓΘΥ¬É»ΏÄ”–«εΩΒΈθ °ΕΰΡξΚ≤Ν÷¨W ΩϋSΤπ”–ΉΪ¨ëΒΡ÷ΊΫ®»ΐïΰΥ¬±°ΈΡΒ»ΓΘ

ΗΘΫ®ΤΈΧο –Γ≠Γ≠[‘îΦö]

18ΓΔ≤ΧœεΝξà@

ΓΓΓΓ≤ΧœεΡΙΈΜ”Ύœ…”ΈΩh½ςΆΛφ²(zh®®n)δ¹ν^…γÖ^(q®±)ε\éXΉ‘»Μ¥εΓΘ≤ΧœεΘ®1012-1067ΡξΘ©Ή÷Ψΐ÷ÉΘ§ΗΘΫ®œ…”Έ»ΥΓΘΥΈΧλ ΞΑΥΡξΘ®1030ΡξΘ©ΏM ΩΓΘ»Έ»Σ÷ί÷Σ÷ίïrΘ§÷ς≥÷–όΫ®¬ερΘ§¨Π€œΆ®ΗΘΫ®Ρœ±±ΫΜΆ®Τπ÷Ί“ΣΉς”ΟΓΘΙΛïχΖ®Θ§ûιΥΈ¥ζΥΡ¥σïχΖ®Φ“÷°“ΜΘ§”–ΡΪέE±°ΩΧ²ς άΓΘ…ζΤΫ÷χ ωΚξΗΜΘ§Κσ»Υί΄”–ΓΕ≤Χœε»ΪΦ·ΓΖΓΘ≥…ïχ”ΎΦΈΒvΥΡΡξΘ®1059Θ©ΒΡΓΕάσ÷ΠΉVΓΖΘ§ «÷–΅χ§F(xi®Λn)¥φΉν‘γΒΡάσ÷Π¨Θ÷χΓΘ÷ΈΤΫΥΡΡξΘ®1067ΡξΘ©Ήδ”ΎΦ“ΓΘΡΙΒΊ ΦΫ®”Ύ±±ΥΈΟς≥…Μ·‘ΣΡξΘ®1465Θ©Θ§―≤™αρv’―ûι÷°–όΡΙΓΔΫ®λτΓΔΝΔ±°ΓΘ’ΐΒ¬‘ΣΡξΘ®1506Θ©Χα¨WΗ± Ι½νΉ”Τς÷Ί–όΓΘ1984ΡξΗΘΫ® Γ»ΥΟώ’ΰΗ°ΑΈΩνΑ¥‘≠Ο≤÷Ί–όΘ§÷ή΅ζΤω¥uâΠ±ΘΉoΓΘ1998ΡξΘ§ΚΘΆβΉΎ”HΦ·ΌY÷Ί–όΘ§≤Δ”ΎΡΙ«ΑÉ…²»‘ωΫ®±°ΆΛΓΔ±°ά»ΓΔÉxιTΖΜΒ»ΓΘΡΙΉχ•|ΡœœρΈς±±Θ§Ά®Οφιü62ΟΉΘ§Ά®ΏM…ν90.1ΟΉΘ§’ΦΒΊΟφΖe5586.2ΤΫΖΫΟΉΓΘΤΫΟφ≥ ΓΑοLΓ±Ή÷–ΈΓΘ ·‰΄Ζ÷ΥΡΦâΡΙέτΘ§Γ≠Γ≠[‘îΦö]

19ΓΔΤΈΧο•|‘ά”^

ΓΓΓΓ•|‘ά”^ΈΜ”ΎΫ≠ΩΎφ²(zh®®n)–¬Ϋ÷÷––ΡΘ§’ϊσwΫ®÷ΰ–έ²Ξâ―ϊêΘ§≤ΦΨ÷ΐR’ϊΘ§«ΑΒνΓΔ÷–ΒνΓΔΚσΒν÷°ιgά»èTΏBΫ”Θ§ ·÷υιgΝΔΘ§€Ü»Μ“ΜσwΘ§ο@ΒΟΙ≈‰ψΕχΒδ―≈ΓΘ«ΑΒνûι÷ςσwΫ®÷ΰΘ§ÜΈιή–Σ…Ϋ‘λΘ§ΟφιüΈειgΘ§ΒνμîΐàΦΙχPιήȧs‘≤ …ΪΝπΝßΘ§Ϋπ±ΧίxΜΆΓΘ÷–ΒνΓΔΚσΒνΓΔ °ΆθΒνΓΔΑίΆΛΓΔàσΙΠλτΓΔÉ…èTΒ»Ϋ®÷ΰΈοΨυ±Θ≥÷«ε¥ζΧΊ…ΪΓΘ”^É»…–¥φΟς¥ζΥΦΉΎïrΕY≤Ω…–ïχ‘χ≥ΰ«δ”HΙPïχΓΑ•|Μ ΥΨΟϋΓ±ΨόΊ“Θ§«ε¥ζïχΖ®Φ“Ιυ…–œ»ΒΡ¨Π¬™(li®Δn)Θ§ΚΆ«ε¥ζ±O(ji®Γn)≤λ”υ ΖΫ≠¥ΚΝΊν}Ό¦ΒΡΓΑάέ άΟ…β”Γ±Ί“ν~Θ§“‘ΦΑΝ÷…≠ ÷ïχΒΡΓΑΈε‘άΣöΉπΓ±ν}Ί“Β»ΈΡΈοΓΘ•|‘ά”^³™(chu®Λng)Ϋ®”Ύ‘Σ¥ζ÷Ν‘ΣΕΰΡξΘ®1336ΡξΘ©Θ§≥θïrΟϊΓΑ”” Ξ”^Γ±Θ§Ος¥ζ”ά‰Ζ °“ΜΡξΘ®1413ΡξΘ©÷Ί–όΘ§ΚσέήΓΘΟς»föv»ΐ °ΤΏΡξΘ®1609ΡξΘ©Θ§ΤΈΧοΩh÷ΣΩhΚΈΡœΫπ÷ΊΫ®Θ§ΗΡΟϊΓΑ•|‘ά”^Γ±Θ§÷ΝΫώΓΘΤδΚσ«ε¥ζΓΔΟώ΅χ”÷Εύ¥Έ÷Ί–όΘ§ΫϋΡξ¹μ”…ΚΘΆβ»Υ ΩΨηΌYΘ§»ΪΟφ–όΩ‰Θ§Ι≈”^ΟφΟ≤ü®»Μ“Μ–¬ΓΘΓ≠Γ≠[‘îΦö]

20ΓΔδΊ÷όçuΈΡΜ·”Α“ïà@

ΓΓΓΓδΊ÷όçuΈΡΜ·”Α“ïà@Ήχ¬δ”ΎοLΨΑβυ»ΥΒΡΗέû≥÷°ûIΓΣΓΣΓΣ•|≠h(hu®Δn)¬Ζ•|ΚΘΑΕΗέ‰«¥εΘ§ «38Φ·¥σ–Ά…ώ‘£κä“ï³ΓΓΕ΄¨ΉφΓΖΒΡ≈ΡîzΜυΒΊΓΘΨΑÖ^(q®±)É»’ΦΒΊΟφΖe60Εύ°ÄΘ§Ϋ®”–οLμ‰≈ΤΖΜΓΔùO¥εΙ≈±ΛΓΔ΄¨ΉφΦΣœιφiΓΔ”Α“ïΖ≈”≥èdΓΔδΊ÷όΙ≈μçΓΔ”Α“ï’ΙèdΓΔΆϊΚΘ≈_ΓΔΤΫΑ≤±ΛΓΔΝ÷Φ“¥σ‘ΚΓΔ…ώλσΓΔΐà¨mΓΔΚΘμçιwΒ»ΕύΧéΨΑϋcΘ§≈cà@É»ΒΡοLή΅ΓΔΙ≈Ψ°ΓΔ…ΫèΫΓΔ ·ΒάΓΔΡΨ‰ρΓΔΝςΥ°Β»÷ήΏÖ≠h(hu®Δn)Ψ≥œύ”≥≥…»ΛΘ§‰΄≥…“ΜΖυΓΑΖeΒμ«ßΡξöv ΖΈΡΜ·ΒΡΥΈ¥ζùOΦ“¥ε¬δΓ±ΒΡâ―ϊê°΄ΨμΓΘκS÷χ¥σ–Ά…ώ‘£κä“ïΏBάm(x®¥)³ΓΓΕ΄¨ΉφΓΖΒΡ≈ΡîzΘ§Ή¨ΗϋΕύΒΡΚΘÉ»Άβ”ΈΩΆΓΔ–≈±äΖδ™μ÷ΝδΊ÷όçu”ΈΆφ”^ΙβΓΔ≥· ΞΘ§»Ξ΄¨ΉφΈΡΜ·”Α“ïà@ΫϋΨύκxΗ– ή΄¨ΉφΈΡΜ· «±äΕύ”ΈΩΆΓΔ–≈±ä±ΊΏx™ώΒΡ¬ΖΨÄ÷°“ΜΓΘ÷ήΡ©ΦΑΙù(ji®Π)ΦΌ»’ΤΎιgΘ§¹μ¥ΥΒΡ¬Ο”ΈàFΓΔΉ‘÷ζ”ΈΒΡ”ΈΩΆΫjά[≤ΜΫ^Θ§’ϊ²Ä”Α“ïà@É»»Υν^îij”Θ§üατ[Ζ«Ζ≤ΓΘΓ≠Γ≠[‘îΦö]