���Kʡʡ�����ﱣ�o(h��)��λ��B

�Ͼ��� �K���� ������ �(zh��n)���� �o�a�� �P(y��ng)���� �}���� ������ ���w�� ������ ̩���� �B�Ƹ��� ��ͨ�� ���Kʡ������E ���Kʡ�tɫ���� ���Kʡ���˹ʾ� ���Kʡ�����^ ���Kʡʮ������ 5A�����^(q��) 4A���^(q��) ���Kʡʮ���c(di��n) ���Kʡʮ�����M(f��i)���c(di��n) ȫ�� ���Kʡ�خa(ch��n) ���Kʡ��ʳ ���Kʡ�����W(w��ng) ���Kʡ���� [�ƄӰ�]

�����������c̩��һ��֮���������Q��P(y��ng)�ݵġ��|���T�������P(y��ng)���ٺ�328�����������^��70����ǰ���@���ǡ������ʎ���^(q��)�����������B���ɸ�ռһ��������e�C��(f��)�s��������Ղ��B�ķָ�Ͱ���������܊�֕�����ӛ��һ֧�(du��)˾������(ji��n)�Q��(zh��)���h���롰�l(f��)չ����ָʾ����Dz����܊ͦ�M(j��n)�v�(du��)�ɽ��������ġ������ʎ���^(q��)��1940��2��8�գ�����܊ͦ�M(j��n)�v�(du��)1�F(tu��n)�ڴ���������Ղ�܊��500�˵ġ���ʎ����ȡ��������܊ͦ�M(j��n)�����ԁ팦�Ղ�܊���ב�(zh��n)������܊��������������ʧ�������A��܊���ٴμ��Y(ji��)���(du��)��ʎ�ǼҘ�^(q��)��5��14���峿���Ղ�܊1000�����ٴΡ����ʎ�����Y(ji��)���ٴα�ͦ�M(j��n)�v�(du��)���������˷�ֹ��܊��(b��o)��(f��)������܊ͦ�v�Ǝ�����^(q��)������1940��6��27���������h�B���ɼm��13���F(tu��n)�ı��������������������݆���M(j��n)�����ڽ���������ҹ�đ�(zh��n)����[Ԕ��(x��)]

162�����ϱ���

����ƿ�[�]�����ϱ��ᣩ������ͬ��Ĺ���ٽ����������T����ɽ�P����´�x�����������������Ĺ�]����ͬ��������������w�H��׃�����������w����[���ڴˣ�ֱ�����������ᣬָĹ�]�����ϱ������ͬ�����g��ͬ�����������ͬ������������ɽ���к�����(n��i)��������ͥ�@����ɽ��������éͤ����ľ���H��ɽˮ�@�ָ�֡�����(chu��ng)��ª����u�U(ku��)���������������Q�顰ƿ�]������ƿ�[�]������(j��)��ȡ�ؿ���ƿ��Մ?w��)��»����[ƿ����Ӳ���֮����ԭ���T��ɽǰ�������T����������}�~�����ϱ��ᡱ������·��������(c��)�����g�����|֮�����Á��Ӵ��e�ͣ���O(sh��)�������������������g����(n��i)�Î��������丸�w���w��W(xu��)ʿ���Ĵ泯���������|��������������}�~����֥����֮�ҡ�������@ͥ�йŰ�һ�꼰��ɽһ�����|����һ�¶��T������������}��ƿ�[�]���������Ў������g����ɽǰ����һ���T���T����һ�ۡ���[Ԕ��(x��)]

163���R����^

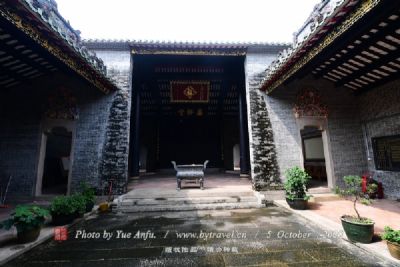

�����R����^�F(xi��n)λ���Ѕ^(q��)��ɽ·156̖���ϕ��^ʼ�������w���g���F(xi��n)�R����^��һ�M����ʽ�ӽY(ji��)�ϵĴuľ����������1921�����r�齭���R�����彭ľ�̕��^�������֘Ǻͳ��|����С�Ǹ�һ�������¸����g��ǰ��֮�g���쾮������������؞ͨǰ����ԓ�^�F(xi��n)���������������ЃH���ľ�I(y��)���^��2003���{(di��o)�������鳣�������ﱣ�o(h��)���Ɔ�λ��2008�깫���鳣���е������м����ﱣ�o(h��)��λ��2011��12��19�չ����齭�Kʡ������ʡ�����ﱣ�o(h��)��λ��2007��5�¡���2008��1���M(j��n)�д��ޡ����R��ľ�I(y��)����������Q���R����^�������R�塱�齭��ʡ�R�������彭�h�ĺ��Q���R����^���ɺ��S�������d¡�����10�꣨1921�꣩���ڕ��^���潨���µĹ����������R�����彭��ľ���k������ʳ�ͼҌ���Ϣ�ĕ��^������ַ���S���r����׃�w���q�µ�����������ľ�̡���[Ԕ��(x��)]

164��������z�E

������������ԡ����ϵ�һ�L������߃��λ�څǽ��Ѕ^(q��)�|�T�����f�����������Q�L����ʼ�����Αc�v���꣨1048�꣩����r��ľ�Y(ji��)��(g��u)����һ����Ի�����硱��ͤ����Ȼ���ژ�����Ԫ��Ԫʮ���꣨1275�꣩�ؽ�����85�ף���°��꣨1304�꣩������99����̩�����꣨1325�꣩��ʯ�ؽ�����62���������g�����������ͨ������ܢ�����R�ɡ�����������ͤ����������һ������������ʯ�{�����ɻ����g�������P(gu��n)����ʯ�ؽ����Ŀה�(sh��)��Ҳ�ж���62��֮ӛ�d������Ǭ¡���ǽ��h־�����d���X�ߡ��������ӛ��ӛ��ԓ������ǧ����������_��ʮ���������ɕ���Ԫ������ʮ���꣨1366�꣩�����ڃx���Pӛ���ϴ��z��䛡��d�����ǽ��L����ʮ���D������Ǭ¡���K�ݸ�־������ˮ���������ΰ��ꡱ�l�������˗�ѭ��������־�ԡ����ƣ����ǽ�ˮ�����L���⣬����[Ԕ��(x��)]

165���Ľ���Gַ

�����Ľ���Gַλ���K������Dž^(q��)Ԫ�ͽֵ����G��^(q��)��ԭ�Ľ�(zh��n)���G�壩���Ƀ�����øG�M�ɡ��Ŵu�G���峯������ʼ�����Ҫ����һЩ���u�G�����T�б����v��S�ĺ��E����(j��)�{(di��o)����������ҟ����^��u���G���p�G�B�w�G���ϱ�������ƽ��ʙE�A�����|���L35�����ϱ��L33����ռ��1255ƽ�������ⲿ���B�w�Y(ji��)��(g��u)����(n��i)���G�ź͟�����Ԫ�(d��)�����Bˮ��λ�ڸG�������ƌW(xu��)�������˷N�Bˮϵ�y(t��ng)��δ�����P(gu��n)�Č��I(y��)���������^ӛ�d���齭��һ����(d��)�����G��(n��i)�ʈA�F��������ֱ��6.70�ף����θG�T����2.42�ף���3.05�����A���Ο��裬ֱ��1.00������4.25�ס�1984�������ɹ������˂��y(t��ng)��u���˺��ʌm���찲�T�͇���(n��i)��m��R��Ž����S�ޟ����˴������y(t��ng)��u���K�ݵط�־��ӛ�d���������������G�_ʼ���T��m͢���ƽ����ý�u���F(xi��n)�ڱ����ʌm���L�ǵȌm͢���š���[Ԕ��(x��)]

166����ɽ���_�zַ

������ɽ���_�zַλ�ڽ��Kʡ�(zh��n)�����(zh��n)���

^(q��)��ۖ|ʮ�������ɽ�µĶ����^����ɽ���_��ɽ�潭�����U(xi��n)Ҫ��ԓ���_����1840�������_ꇵطփ�̎��һ̎��ɽ�_���������棬����ʽ�����L�s20�ף����������Ŀ�����һ̎�в�б���¿���̎���F(xi��n)��ĸ�����ڣ�����ʽ���M(j��n)��12�����ӱ��߿ڣ�ȫ�L�s60���������ڡ�ɽ�ȡ����Џ�ˎ��һ�����L�����������Sɰʯ���|(zh��)�ء���ɽ�P(gu��n)���_�zַ�ڇ�ɽ��´�����ɽ���c������혽��ޣ��F(xi��n)�ߘ��(zh��n)������(g��u)��һ����İ������@���LJ�ɽ�P(gu��n)����ɽ�P(gu��n)���_�ɇ�ɽ���_��혽��Ĵ�ɳ���_�ͽ����������I���_�M������ɽ���_�O(sh��)�����ɽ��ͻ������Ĵ��^�������^�������_������̎����ǰ�@һ̎������^�������������ڶ����^��������ʽ�ĽY(ji��)��(g��u)��ȫ�L30�������ܿڌ�����������������������(n��i)���������������в����6������픸�3.6�ף��M(j��n)���[Ԕ��(x��)]

167�������v���A�����ʹ�^�fַ

���������v���A�����ʹ�^�fַλ������·33̖��ԭ����·18̖�����F(xi��n)�齭�Kʡʡ���C(j��)�P(gu��n)�д����������e�^��(n��i)����1936��9����������������ղɭ�������v�A����ȫ��(qu��n)��ʹ������(zh��n)ǰ��������ʹ�^�O(sh��)���Ϻ�·82̖������(zh��n)��������1946��7����������������˾ͽ�Ǟ��ʹ������ղɭ����ʹ�^�^ַ�w������·��ԭ�Ϻ�·�^��Ğ���̎������·������ʹ�^�^��������������ͬ��Ҏ(gu��)ģ��ȵ���ʽ�Ƿ���������ʽƽ����(g��u)������ɽ�µݶ���������1946���������^��鹫Ԣʽ�������uʯ�Y(ji��)��(g��u)���߶��������е�����һ����ÿ���Ƿ�������e936ƽ�������������в����T������_��������������ݼ��ɂ�(c��)�����Q���Á�ȡů�ıڠt����������ƽ��ʡ�����������������͂�(c��)������ͨ�����в���͏d���k��������N�����͏d���P������ϴ�g�����ژ����������Ҟ�偠t�����A�ء���[Ԕ��(x��)]

168�����x�f�����w�Ϗd��

�������x�f�����w�Ϗd���������d���˳��(zh��n)��|�´��(n��i)��1985��1�����d�h��������������h�����ﱣ�o(h��)��λ��2011��12��19�������Kʡ�����������乫���������ʡ�����ﱣ�o(h��)��λ���w�Ϗd�����d�����vʷ�������ߵ�լ���������^�ߵĚvʷ�r(ji��)ֵ���d��(n��i)���ص����̡���ힱ����ȿ�ʯ���ИO�ߵ�ˇ�g(sh��)�r(ji��)ֵ�����ߣ�1428-1499�����֕r�ã�̖�t�S�����dϪ�[���ˡ�����̩���꣨1454���M(j��n)ʿ����ԇ���ۣ��ں���Ժ�������ɻ���ʮ���꣨1487�����ĜY�w��W(xu��)ʿ���Y���Е������v�Α����������Е����������꣨1492�������o�����ߞ���^�ã��v��̩��������ɻ��������ĵۣ��С��ij�Ԫ�ϡ�֮�Q���w�Ϗd�������������g�������߸��ϻ��l(xi��ng)��լ�������������w����12�꣬Ҳ�Q���w�������l(xi��ng)��Q�佨�����w�Ϗd�������S���g������������w���g�ؽ����w�ϡ���[Ԕ��(x��)]

169�����꼾�ӱ�

�������꼾�ӱ�λ�ڵ���о����(zh��n)�Ͻֱ�������������������r�����ۉ�֮�ӣ����������������f������^�ӏR���м���Ĺ�������ڏRǰ���R�њ������A������2.45������1.06������0.12�������Ğ顰����Ѕ��������֮Ĺ������10������ꎿ�������������������²����ƴ�vʮ���꣨779��ʒ���ؿ����������}��20�У�ÿ��5��������6����ʯ�Ɠp�֟o�档ÿ����������1980��10�·��������rǶ�뱮�����ڱ��ă��Կհ�̎�����ƽ���Ԫ�꣨780�����䱮�����ã�����ؑԪ���꣨787������Ԫ�vԪ�꣨1086�������������꣨1509�����ξ����꣨1527����̎���R�����E�Ѳ���������ꎿ̡����ޅ����꼾�ӏRӛ���~��ʒ����������������ޅ����꼾�ӏRӛ����ϵ���˓�(j��)�ر���Ħ��ʯ����β�������ͽ�ˏ�Т˼�}�R�����҂�(c��)�С�����Ѳ�z����[Ԕ��(x��)]

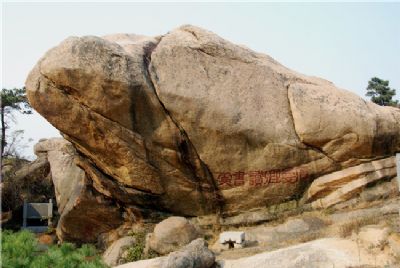

170��ʯ��ɽĦ���}��ʯ��

����ʯ��ɽĦ���}��ʯ��λ���B�Ƹ��к��݅^(q��)����k��̎ʯ��ɽ����ʯ��ɽ��ʯ�̺ܶ�������29̎���н��ʯ�̡����O(sh��)ɽ·ӛ���}��������ʯ�̡��������}�̡�����С����������ͬ���������L(f��ng)���}�̡����ʯ�̡���͢��Ԋ�̡����������t�}�̡������������}�̡��Լ����f���r�������\�r������ʯ�����x��̎���ȟo�����}����������������η�r�����͡�̫�؏���ȥ˼��������ʯ��ɽʯ�̵ĕ��w�����`���У����߹������}�̶��}�rʯ֮�ΑB(t��i)�����c�}���ڞ�һ�w����������������@Щʯ�����о����ݚvʷ�������Լ������ԁ����ˇ�g(sh��)����Ҫ�Y����1982�걻�����齭�Kʡ���������ﱣ�o(h��)��λ�����o(h��)�������|��ʯ��ɽ�|���ϣ�����ʯ��ɽ�ϝ���������ʯ��ɽ���������������fˮ���ϵ̉������O(sh��)���Ƶ؎����|���ȸ߾�75.5���������ȸ߾�124.5��,����ʯ��ɽ������,�������fˮ�졭��[Ԕ��(x��)]

171����٤����

������٤�����Q�Ϸ�����λ��ʯ���Ϸ�ɽ픡��M(j��n)���Ϸ�ɽɭ�ֹ��@���T�������ɽ�_ʰ�����ϣ��㵽����٤��Ժ������٤����U����ʼ�������I(y��)���꣨608�꣩���Ʌǿ�̫�����@����������֮�����o�^�������縣֮�أ��n�����������ʡ��ڿ�����ɽ��ϠI���ߌӌ������Ծ�������������-������ʯ�����o(h��)�����T���࣬���ٻ�����������T���ƣ��h��ˮ�����ס��������˾���(y��n)��ʢ�����҂�Ŀǰ����������������̫ƽ�d�����꣨978�꣩�ؽ���������m��(j��ng)�v������Ȼ�Y(ji��)��(g��u)�����Ա��֞��δ��L(f��ng)ò�����ôu�����ߌӰ��������x�皧�����ޕr�H�Ժ��J�νY(ji��)������s��ʮ������ȫ��ͦ���ᭇ�������m��������߅�L2.4����ԭ�и��A�h(hu��n)�@�������܉ģ��H�иs2���_�����ڶ��ӃH�ж��ܣ����������Ͼ���������ƽ�������ҳ����������o���ģ�ÿ��������T�����ӽ��e���h(yu��n)�^������[Ԕ��(x��)]

172��÷����Ժ

����÷����Ժλ�ڏV��·248̖��������P(y��ng)�ݕ�ԺΨһ�Ҵ��ߣ��F(xi��n)��ʡ�����ﱣ�o(h��)��λ��÷����Ժ����ξ����g�V���T���տ����Ժ��Ӻ��ʮ���꣨1734���}���RԻ�g��(d��)���ؽ����ý�������������ͩ�����ČW(xu��)��Ҧؾ�����S���g���ڱ�����ͬ�����꣨1866��Ѳ�}��ʷ��������÷����Ժ�ږ|�P(gu��n)����������ڹٷ���(n��i)��ͬ������(1868)�}�\(y��n)ʹ���ղ��w�����l(w��i)��(�V��·)��ַ�ؽ����F(xi��n)���d���ɴ�С�Ǽ��L�����d���ľ�ܘ�(g��u)��ǰ���о������|��(c��)�T��Ƕ�Е����҅�֮��÷����Ժ��ʯ�~��1990������ؽ��u���T����2010�����fַ�����Ї����P(y��ng)�ݕ�Ժ�����^������Ժ��һ�N˽�˽����C(j��)��(g��u)����ʼ���ƴ������δ��uڅ������������u��ٌW(xu��)���l(f��)չ������ĩ�Ğ�W(xu��)�����P(y��ng)�ݕ�Ժʼ���δ�������P(y��ng)���}�I(y��)�dʢ���}�١��}�̼���ؔ(c��i)���Y�����������M(j��n)�˓P(y��ng)�ݕ�Ժ��Ѹ�ٰl(f��)չ�����F(xi��n)�ˡ���[Ԕ��(x��)]

173���鱣Ĺ

�����鱣Ĺλ���Ͼ��н����^(q��)����ɽ�����Ͼ��в����^���Ͼ�����ɽ�������Ժ�����Կ��Űl(f��)��������̫�O(ji��n)�鱣Ĺ���@λ̫�O(ji��n)���������������(du��)�ĸ�ʹ���鱣Ĺ��̎����ɽ��´���A�_�ص����ό������g�^��ִ١�������������Ҏ(gu��)��������������Ĺ�@���o(h��)�^(q��)����eֻ��1300ƽ����������(j��)����Փ�C���Ľ��h���·�����Ĺ�@��Ҏ(gu��)����e�������U(ku��)�ݡ���ͬ�r������ĹѨԭ�����S����Ĺ�@�Ŀ��g�S�����M���ܾS����ԭ��ĹѨ�Ŀ��g�����鱣Ĺ�@������̎�_�صĸߵ�������O(sh��)Ӌ(j��)�����ӡ��^���_����������������������ڏV����Ĺ�����ƽ�_���^�[ƽ�_���γɲ�ͬ���g�Ӵε����[���g���ӵ���ڏV�������³�ʽ�O(sh��)Ӌ(j��)���^�������_�A���϶��ӵ�Ĺ�����ƽ�_���ڴ˿������p��Ĺ����ں�Ĺ��ǰ�ҵ�ȯ픽Y(ji��)��(g��u)�������Ͼ́���һ���h(hu��n)�ε��^�[ƽ�_���^�����ԇ���Ĺ������һȦ���Ӹ��R�µ،�����Ĺ�ᡭ��[Ԕ��(x��)]

174����ˎ�R���xĹ��

������ˎ�R�����x����Ĺ����2015��6���ɮ�(d��ng)?sh��)ش�����ƽ�����ؕr����l(f��)�F(xi��n)���Ͼ�����Ժ�����ݲ����^�����ݲ����^���ҽM��(li��n)�Ͽ����(du��)����Ĺ���M(j��n)�Г����Կ��Űl(f��)������(j��ng)��(x��)���{(di��o)������̽���l(f��)����ԓĹ�ع��l(f��)�F(xi��n)9�����x�r���F��Ĺ����ȫ���鎧б��Ĺ����ǰ���Ҵu��Ĺ�����ƽY(ji��)��(g��u)��������Ŀǰ��Ҋȫ��Ψһ�]�б��I���^�����xĹȺ�����ڼ�ˎ�RĹ�ر���������δ�ܱI�_���S��Ʒ�[��λ�����_�������˽��y�����~�����F������������������������ʯ�����W�^������裵��S��Ʒ300�����ͬ�r���Ϸ�����c�����u�Դ�����ĹȺ�й������e����ɹȂ}����صİl(f��)�F(xi��n)����ӳ�����x�r���Ϸ���ɵı������Լ����ϱ���Ʒ�����D(zhu��n)��������Ļ������c�ں����ºӼ�ˎ�R���xĹ������ȫ��Ψһ�]�б��I���^�����x�F��Ĺ�����vʷ��Ϣ�O�������S�������ڼ�ˎ�R���xĹ�ر����������S��Ʒ�[��λ���c����[Ԕ��(x��)]

175���d���ųlj�

�����d���ųlj�ʼ�������Ό��cԪ�꣨��Ԫ1225�꣩����(d��ng)�r�d���˞鿹��������ֶ��ں�ȡ������һȦ�L6�A��157������һ�ɶ���������lj��O(sh��)���ij��T���T���И����������o(h��)�Ǻ������������������꣨��Ԫ1372�꣩�lj�������u�������_(d��)11���������|���������T���Ξ醢Ԫ�T�������T�������T���ؿ��T���ĘǞ��^���������֘���Ҋɽ������巘����ξ���ʮ���꣨��Ԫ1558�꣩��������ܵ���?j��n)_���ٴ�ȫ�潨���ԫ�����꿢�����Ժ�lj��������������r�鷽�㽻ͨ���_С���T��С�|�T��С���T�����˳lj�����7�����T���d���lj��ښvʷ������ΰl(f��)�]�˿����┳�����á��ڵ����ַ��ߵĚvʷ������������Ī�^��֪�h�������I(l��ng)܊������Ԫ���������E���p��ԡѪ�^��(zh��n)���d���ǽK��o��Ԯ����������������֪�hҲ�c�ǹ�����Ӣ��ʷ�£����˸Б����d���lj��d�r�������[����ĩ����[Ԕ��(x��)]

176���������fַ

�����������fַλ���(zh��n)�����Dž^(q��)����ɹŽ����念����ʮ���꣨1703���������YԪؾ�������d���Y���ҵ�ʮ��������������ݔ�X�����潭��(f��)���ߡ����������������������^���w���������ھ���������������ʮ���꣨1708����������ُ����������P(gu��n)�̹��R�fַ���������g�����ַ�����F(xi��n)ַ���fַ�R�֞�uľ�Y(ji��)��(g��u)����С�������T���á���������ʯ�~�������w��ʮһ�꣨1895����ʯ��������Ժ����B�����������ǹŴ����o(h��)���N��ֻ�Ͷɽ��ˆT��������ƙC(j��)��(g��u)�����ھ���������˾��Ƴ����ͽ��Ͼ�����������Ӱ푱鼰���ϱ������������������ո�ʡ������Ч���ھ���������������t������(sh��)ʩ�������ˡ�ԓ����������m(x��)����L�_(d��)200��֮�������҇�ˮ�Ͼ���ʷ���Լ��Ŵ����g�����I(y��)�о����Q���E�����ھ����������焓(chu��ng)�O(sh��)����������R�_�T���ݾ����M��Ҫ��ǰ��84�����^Ӣ����[Ԕ��(x��)]

177���U��·38̖��������������l(w��i)�f�ӣ�

���������l(w��i)�f��λ�ڽ��Kʡ�Ͼ��йĘDž^(q��)�U��·38̖��ԓ��������1938�꣬�����F(xi��n)�������L(f��ng)����ԓ���a(ch��n)ԭ�������x��ۡ��1940�������l(w��i)���w���ˣ�1944�������l(w��i)����֮�����ɇ����h��(zh��n)�ط���(w��)�F(tu��n)�������r�·�����������ԺԺ�L�ď�Ⱥ����˾�����·33̖��(d��ng)�r������ʹ�^�H��(sh��)��֮�b�����Ǽ��Ѵ�̎�Ğ���܊܊�پ㘷���������x��1884-1946�������I(y��)���������������hԪ�ϡ��ՂΝh��������㑣�1883��1944�����ּ��£��P�����l(w��i)����˚vʷ�϶��ԡ����l(w��i)��������������Դ���Ї������h���������H�������I(l��ng)��1922��1923�����O��ɽ�I��ĽM�Ї������h�������l(w��i)--�T��������h��1924��1�����Ї������h��һ��ȫ������������_�������l(w��i)���x�������(zh��)��ί�T���������L��1931���������l(w��i)�m�ϸ��ɷ��Y�������ڏV�|��������������1937��7�¡���[Ԕ��(x��)]

178����¡������

�����Ͼ���¡�������Ƿ����ɽ�������d������ĺ��к���������¡�v���掟�İ�������������Ї����������ɽ�����������ԁ����^���������������������ɌW(xu��)�о����_���ߡ����ĈA�ź�����ȫ������������¡�º���h(hu��n)ɽ�ϡ����f�v�ʵ��H�P�}ٝ����հ��ò��֪���������������^���m�������x��������������ĺ��Ќ�������ڵ����d�����ɛ]����¡��ʼ����������ԭ���O���������������g����ɮ������Ո�n�~����¡�O���¡�����(j��)��Ǭ¡Ԫ��(1736��)���¶�ʮ�����R�Լ�ӛ�d��Ӌ(j��)�_��������12�£���¡�����е�����ԓ��ԭ�н��������������������R�w�Ƚ������л�ַ1200ƽ���ף����ɽ��13000��ƽ��������¡�����ֵ����������������ʯ���������������������������?sh��)ȣ��?j��ng)����(x��)����Ͷ龶���������ʯ�̻���������y������Ǿ����ĸ߸����l�����[Ԕ��(x��)]

179���t÷�w

�����t÷�wλ�ڳ����мt÷���@��(n��i)�����ڱ������g���������Ԫ��ԪؑԪ�꣨���������꣩�ؽ����Ğ��wϼ���������֏�(f��)�t÷�w���Q���F(xi��n)��t÷�w������ؽ��ġ��ڳ����Ѕ^(q��)�t÷���@�|��������ĩ��ˮ���£���w�]���������鱱�ε�������ʼ��������ˏ���������(j��ng)̎���`�콛(j��ng)�^������ĩ���ڑ�(zh��n)�y��Ԫ���ؽ����^��ԪؑԪ�꣨1296�����������^�������wϼ�����^֮�|����Ԫĩ�wϼ�ǚ��������ژ��fַ���t÷�w���v��(j��ng)�d�U�����һ�Κ���̫ƽ����r�ڡ��F(xi��n)�潨�������w��ʮ���꣨1900���ؽ����w��ľ�������Ɍ��������N�ǣ��Y(ji��)��(g��u)���������͉��������Vֲ�t÷��ÿ��(d��ng)��ĩ������÷�٪�(d��)�����N�矟ϼ��ԓ�w����2��֮���_�����uľ�Y(ji��)��(g��u)������Ъɽ������л��ȣ������N������݉��^���w��17���������Ɍ�������ԭ��ԫ�����F(xi��n)�Ğ�ʯ�ڗU���϶������Q�yʯ��������ʯ�����������[Ԕ��(x��)]

180���Ļ��m����

������(j��)�{(di��o)�����Ļ��m���ȃ�(n��i)�F(xi��n)���йű�ʯ�̹���27ͨ�������δ�1ͨ������5ͨ�����7ͨ�����2ͨ������ʯ������д����C��ǰԺ���ȴ�������������h�W(xu��)�d�ޱ����������ږ|��(c��)���g���քe�����������꣨1374�������ݸ����M(j��n)�h������W(xu��)ӛ��������ʮһ�꣨1498�����������M(j��n)�h��W(xu��)ӛ��������(c��)���g���̄t���ɳǖ|��ԭ�|���R���w����w�^�������c�h�W(xu��)���o�vʷ�YԴ����Ժ���ȱ��̔�(sh��)���^����������н��O(sh��)�в�ж���������cԭ���ﱾ�w����x���ı��汮���z��ĽǶȳ��l(f��)���ɳ������ﲿ�T���а����ڿh�W(xu��)���ı��̃�(n��i)���Ͽ����@Щ�����c�h�W(xu��)���o�vʷ�YԴ����(n��i)���^�s����������������������(ji��)��������������ʯ����ٸ����������Ů�������ӛ��̵ȵȡ�Ŀǰ����Ժ��������������_�������������х��^���p��ǰԺ���ȕ�δ�_��������(c��)���ďR��ɵ��ʡ�����ﱣ�o(h��)��λ����[Ԕ��(x��)]

![����܊�K��ָ�]���������h���������������fַ](http://h.usatour.com.cn/tour/105/head/105457.gif)