Дъ¬F(xiЁӨn)ФЪөДО»ЦГЈәКЧн“ > ЗаәЈКЎВГУО

ЗаәЈКЎИ«ҮшЦШьcОДОпұЈЧoҶОО»ҪйҪB

әЈ–|КР УсҳдЦЭ ОчҢҺКР әЈДПЦЭ әЈОчЦЭ әЈұұЦЭ ьSДПЦЭ №ыВеЦЭ ЗаәЈКЎОДОп№ЕЫE ЗаәЈКЎјtЙ«ВГУО ЗаәЈКЎГыИЛ№КҫУ ЗаәЈКЎІ©Опр^ 5Aјүҫ°…^(qЁұ) 4Aҫ°…^(qЁұ) ЗаәЈКЎК®ҙуҫ°ьc И«Іҝ ЗаәЈКЎМШ®a(chЁЈn) ЗаәЈКЎГАКі ЗаәЈКЎөШГыҫW(wЁЈng) ЗаәЈКЎГыИЛ [ТЖ„У°ж]

1ЎўЛю –ЛВ AAAAA

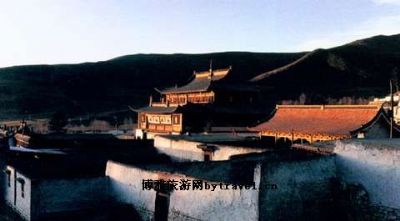

ЎЎЎЎЛю –ЛВЕcОчІШөДёКөӨЎўХЬ°цЎўЙ«АӯЎўФъКІӮҗІјЛВәНёКДПөДАӯІ·АгЛВІў·QһйОТҮшІШӮч·рҪМёсф”ЕЙБщҙуЛВЈ¬КЗёсф”ЕЙ„“(chuЁӨng)КјИЛЧЪҝ©°НХQЙъөДөШ·ҪЎЈУЙУЪЛВФәТҺ(guЁ©)ДЈәкҙуНкХыЈ¬Ҫ»НЁ·ҪұгЈ¬ТСіЙһйИЛӮғУОУ[…ўУ^ІШӮч·рҪМЛВФәЧојҜЦРөДөШ·ҪәНЗаәЈКЎЧоЦчТӘөДВГУО„ЩөШЎЈұЪ®ӢЎў¶САCәНЛЦУН»ЁһйЛю –ЛВөДЛҮРgИэҪ^ЎЈЛю –ЛВКЗҮшјТ4AјүВГУОҫ°ьcЈ¬ХэФЪЙкҲуКАҪзОД»ҜЯz®a(chЁЈn)ЎЈЛю –ЛВО»УЪЗаәЈКЎдТЦРҝhф”Йі –жӮ(zhЁЁn)ДПГжөДЙҸ»ЁЙҪЦРЈ¬ҫаКЎ•юОчҢҺКР25№«АпЎЈЛьЕcОчІШөДёКөӨЎўХЬ°цЎўЙ«АӯЎўФъКІӮҗІјЛВәНёКДПөДАӯІ·АгЛВІў·QһйОТҮшІШӮч·рҪМёсф”ЕЙБщҙуЛВЈ¬КЗёсф”ЕЙЙ®ИЛәНРЕҪМИәұҠөДЧЪҪМ»о„УЦРРДЦ®Т»ЎЈЛю –ЛВКЗІШӮч·рҪМёсф”ЕЙөД„“(chuЁӨng)КјИЛЧЪҝҰ°НҙуҺҹөДҪөЙъөШЎЈЧЪҝҰ°НіЙГыәуЈ¬УРФS¶аУРкPЛым`ЫEөДӮчХfЎЈ“ю(jЁҙ)ХfФЪЛыХQЙъәујфДҡҺ§өОСӘөДөШ·ҪйLіцТ»Цк°Чм№МҙҳдЎЈГчәйОдК®¶юДкЈЁ№«ФӘ1379ДкЈ©Ј¬ЧЪҝҰ°НДёУH°ҙғәЧУҒнРЕЛщКҫЈ¬ЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

2ЎўВЎ„ХЛВ

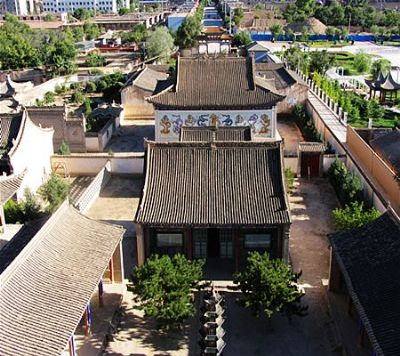

ЎЎЎЎВЎ„ХЛВО»УЪЗаәЈКЎН¬ИКҝhіЗВЎ„ХжӮ(zhЁЁn)ОчДПЈ¬КЗ-ҪМЛВФәЎЈІШХZ·QөВҡJЗъҝЖ –АЙЈ¬ТвһйЎ°ВЎ„Хҙуҳ·0ЦЮЎұЎЈЛВФәТАЙҪ°шЛ®Ј¬КјҪЁУЪФӘҙуөВОеДкЈЁ1301ДкЈ©Ј¬ФзУЪёКГCАӯІ·АгЛВәНЗаәЈЛю –ЛВЈ¬О»ҫУ°І¶аЦTЛВЦ®КЧЎЈГчәйОдИэДкЈЁ1370ДкЈ©ЦШҪЁЈ¬ТФәу¶аҙО”UҪЁРЮҝҳЈ¬һйІШқhәПиөКҪҪЁЦюпLёсЎЈ1958ДкЗ°Ј¬И«ЛВҪЁЦюХјөШ380®ҖЈ¬УРҙуРЎөоМГ31Чщ1730йgЈ¬-°әЗ·43Чщ4201йgЈ¬Й®Йб303ФәЈ¬УӢ2734йgЎЈИ«ЛВ№ІУРёыөШ…^(qЁұ)РФ1000®ҖЈ¬сR2000ЖҘЈ¬ЕЈ7200о^Ј¬15500Ц»Ј¬ЛВЙ®1712ИЛЈЁЖдЦР-43ИЛЈ©ЎЈФ“ЛВУЪЎ°ОДёпЎұЖЪйgІрҡ§ҙуІҝЈ¬ғHҙжҪӣ(jЁ©ng)МГ3Чщ353йgЈ¬°әЗ·5Чщ623йgЈ¬Й®Йб24Фә225йgЎЈ1980Дк12ФВЕъңКй_·ЕЈ¬¬F(xiЁӨn)ЦШҪЁМмЕ®өоЎўм`ЛюөоЎўУ^ТфөоЎўОДКвөоЎўЗъНЫөој°ГЬЧЪҢWФәЈ¬Й®Йб10УаФәЎЈЛВФәТАЙҪ¶шҪЁЈ¬ІјҫЦеeВдУРЦВЈ¬Сbп—ИAыҗәкӮҘЎЈҙуЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

3ЎўПДӯӮЛВ AAA

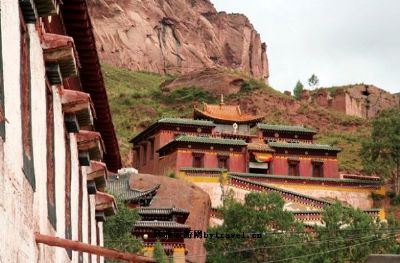

ЎЎЎЎПДӯӮЛВҢЩКЎјүОДОпұЈЧoҶОО»,О»УЪЗаәЈКЎ»ҜВЎҝhІйёҰаl(xiЁЎng),ҫаКЎ•юОчҢҺ95№«Ап,ЕRЖҪ№«В·ДПӮИ15№«АпМҺ,КЗ»ҜВЎҝhпLҫ°…^(qЁұ)ЦРЭ^ЦшГыөДЧЪҪМОД»ҜУОУ[„ЩөШ,КјҪЁУЪ1394Дк,һйЗаәЈЧо№ЕАПөДІШ·рЛВЦ®Т»,ПДӯӮЛВҝӮГж·eһй27ИfЖҪ·ҪГЧЈ¬КјҪЁУЪФӘЦБХэҫЕДкЈЁ1349ДкЈ©Ј¬КЗІШӮч·рҪМёсф”„“(chuЁӨng)КјИЛЧЪҝ©°НөД°l(fЁЎ)ПйөШЈ¬ҡvҙъИэКАЎўЖЯКАЎўК®ИэКА0ҫиҪр”ө(shЁҙ)З§ғЙРЮп—БЛФ“ЛВөоМГЈ¬К№Ф“ЛВёьјУҪрұЪЭx»НЈ¬№вІКЛДТзЎЈФ“ЛВөЪТ»ЕъҪӣ(jЁ©ng)ҺҹПИәуід®”БЛЖЯКАЎў°ЛКА0Ј¬ҫЕКА°а¶UәНИэКАХВјО-өДҪӣ(jЁ©ng)ҺҹЈ¬1788ДкЗ¬ВЎ»КөЫЩnГыЎ°·ЁмoЛВЎұЈ¬Іўл·ЩnқhЎўІШЎўГЙЎўқMЛД·NОДШТТ»·щЈ¬ЙПо}Ў°ҙуіЛЕdКўөШЎұҪрЧЦЎЈПДӯӮЈ¬ұҫһйІШХZЈ¬ТвјҙҙущiЈ¬ДЛёҪ•юЙҪРОЦ®„ЭТФГьГыЎЈЖдЙҪФЪІйаl(xiЁЎng)ДПұMо^Ј¬„ЭИзХ№ібУыпwЦ®ҙущiЈ¬РЫҫбьSәУұұ°¶Ј¬ё©о«ҫЕЗъұPРэЈ¬ЯhМчЗ§ЙҪИfЫЦЈ¬ЧуТРжШОбЙҪЈ¬УТҝҝ¶а –ёЈЙҪЈ¬әуНР°ЛҢҡЙҪЈ¬УРЩқИХЈәЎ°ЗаэҲУОУЪЗ°ЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

4Ўў–|кPЗеХжҙуЛВ

ЎЎЎЎФЪёЯФӯ№ЕіЗОчҢҺКР–|кPҙуҪЦөДөДВ·ДПТЩБўЦшТ»ЧщәкӮҘүСУ^ЎўУДмoГCДВөДТБЛ№МmҪЁЦюОп---–|кPЗеХжҙуЛВЈ¬КЗОчҢҺКР”ө(shЁҙ)К®ИfДВЛ№БЦЯMРРЧЪҪМ»о„УөДЦРРДЈ¬ФЪЗаәЈКЎғИТҺ(guЁ©)ДЈЧоҙуЈ¬ҡvК·ЧоУЖҫГЈ¬КЗЦРҮшЛДҙуЗеХжЛВЦ®Т»ЎЈІўТФЛщЭ ҪМұҠИЛ”ө(shЁҙ)Ј¬ГыБРТБЛ№МmҪМКАҪзөЪОеҙуХЫВйМбЎЈ–|кPЗеХжҙуЛВКјҪЁУЪ№«ФӘ1380ДкЧуУТөДГчәйОдДкйgЎЈНЁЯ^¬F(xiЁӨn)ҙжЛВғИөДЎ¶ЦШҪЁОчҢҺҙуЛВұ®УӣЎ·ЈЁ1914Дк5ФВБўЈ©әНЎ¶ЦШҪЁОчҢҺ–|кPҙуЛВұ®УӣЎ·ЈЁ1948Дк8ФВБўЈ©ғЙүKұ®ОДЈ¬ОТӮғҝЙТФЗеОъөШҝҙіцЯ@ЧщҫЯУР500¶аДкҡvК·өДЗеХжҙуЛВЛщҪӣ(jЁ©ng)ҡvөДИЛйgңжЙЈЎЈәйОдДкйgЈ¬ГчМ«ЧжЦмФӘи°·Ц·вдҒЧфЛый_ҮшУР№ҰөД»ШЧеҢўоIгеУўһйОчЖҪәоЈ¬жӮ(zhЁЁn)КШҪсёКЗаөШ…^(qЁұ)ЎЈ®”•rГчНхіҜНЁЯ^ННұшЎўТЖГсөИТ»ПөБРҢҚЯ…ҙлК©Ј¬ҫУЧЎОчҢҺөДДВЛ№БЦҫУГсИХқuФц¶аЎЈһйБЛЯm‘ӘҸVҙуДВЛ№БЦЧЪҪМЙъ»оөДРиТӘЈ¬геУў‘Ә»ШЧеЙПҢУј°ЧЪҪМИЛКҝөДХҲЗуЈ¬ІўЧаХҲіҜНўФКңКЈ¬ФЪЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

5ЎўКҜІШЛВ

ЎЎЎЎКҜІШЛВКҜІШЛВТа·QЎ°ІШЛВЎұЎўЎ°КІІШЛВЎұөИЈ¬ІШХZ·QЎ°ІШёБ –¶ЛЦйИЗІ·өӨБЦЎұЈ¬ТвһйЎ°КҜІШБxіЙҳOҲФЦЮЎұЎЈО»УЪҝhЦОДПЖ«–|Ј¬ФЪҪсәУұұаl(xiЁЎng)–|12№«АпөДКҜВйөШ·ҪЎЈУЙөЪТ»КАІШ°аЦЗЯ_іхҪЁУЪЗеЗ¬ВЎИэК®ДкЈЁ1765Ј©ЎЈТ»КАІШ°аЦЗЯ_Ј¬ұҫГыөӨ°НјОҙлЈЁ1737Т»1780Ј©Ј¬ІШ°ўИбІҝВдИЛЈ¬ӮчһйіцЙъУЪәуІШДЛәҘВйөШ·ҪөДЙ«АӯЛВёЯЙ®ІШёсөДЮDКАЈ¬ФзДкҢWҪӣ(jЁ©ng)УЪВЎ„ХЛВЈ¬әуИлІШөҪЙ«АӯЛВҪЬ°НФъӮ}ЙоФмЈ¬1762Дк«@өГАӯИ»°НёсОчҢWО»ЎЈ·ө»Ш№Каl(xiЁЎng)әуЈ¬ФЪЗаәЈәНҙTМШГЙ№ЕЗ°КЧЖмәУДПУHНхНъөӨ¶а –қъЕБМmДҫЈЁІмәұөӨҪтЦ®ҢOЈ©өДЦ§іЦПВЈ¬УЪ1765ДкЈ¬ЕcЖдөЬФРҝЖ –ЛДКАБ_ЙЈөӨФцјОҙл№ІҪЁКҜІШЛВЈ¬ІўФOБўп@ЧЪҢWФәЈ¬ІЙУГЙ«АӯЛВјӘЧЪҪМіМЈ¬ҢЩЙ«АӯЛВПөҪy(tЁҜng)ЎЈЗеЗ¬ВЎЛДК®ЛДДкЈЁ1779Ј©Ј¬БщКА°а¶UЯMҫ©НҫҪӣ(jЁ©ng)ЗаәЈЈ¬ФЪ°ЭЦ]°а¶UөД·Ё•юЙПЈ¬БщКА°а¶UЩқЧuөӨ°НјОҙлКЗҫ«НЁОеГчөДҙу°аЦЗЯ_Ј¬Н¬•rҪУКЬКҜІШЛВһйФъКІӮҗЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

6ЎўәйЛ®ИӘЗеХжЛВ

ЎЎЎЎәйЛ®ИӘЗеХжЛВЗаәЈКЎКЎјүОДОпұЈЧoҶОО»ЎЈО»УЪЖҪ°ІҝhәйЛ®ИӘ»ШЧеаl(xiЁЎng)әйЛ®ҙеЎЈҫаОчҢҺКР30¶а№«АпЈ¬Ф“ЛВТФӘҡМШөДпLёсәНҫ«ХҝөДөсҝМ№ӨЛҮј°ҪЁЦюЛҮРg¶шВ„ГыеЪЯғЈ¬КЗДҝЗ°ЗаәЈКЎЦшГыөД№ЕҙъЗеХжЛВОДОпВГУОҫ°ьcЎЈәйЛ®ИӘЗеХжЛВКјҪЁУЪГчҙъЈ¬әуҪӣ(jЁ©ng)5ҙО”UҪЁЈ¬ЖдЦРТФЗеҙъЗ¬ВЎДкйg”UРЮ№ӨіМРОіЙ¬F(xiЁӨn)ФЪТҺ(guЁ©)ДЈЎЈәйЛ®ИӘЗеХжЛВХјөШГж·eЯ_6000УаЖҪ·ҪГЧЈ¬ХыӮҖЛВФәУЙХХұЪЎўЙҪйTЎўҶҫРСҳЗЎўұ®ҳЗЈЁұ»ҡ§Ј©Ўў¶Y°Эөој°ҢW·ҝөИҪMіЙЎЈЖдҪЁЦюҫщ°ҙХХЦРҮш№ЕөдқhІШЛВұйРОЦЖ¶шҪЁЈ¬ФOУӢЖжМШЈ¬ФЪҪЁЦюБҝИЪәПЧеөДҪЁЦюЛҮРgЈ¬УИТФҙuөсЎўДҫөсҲD°ёЧоһйғһ(yЁӯu)ГАЈ¬ЛщөсҲD°ёҙуІҝ·ЦһйЎ°¶юэҲ‘тЦйЎұЎўЎ°эҲшPіКПйЎұЎўЎ°чичлЛНЧУЎұЎўЎ°«CЬSөыОиЎұЎўЎ°јӘПй°ЛҢҡЎўЎ°ИfтрҲDЎұөИј°ҙуБҝДП·Ҫҫ°Й«ЎЈН¬•rҙтЖЖБЛЗеХжЛВЦРІ»ДЬіц¬F(xiЁӨn)УРСЫҫҰөД„УОпҲD°ёөИұҫГсЧеөДОД»ҜӮчҪy(tЁҜng)У^ДоЈ¬ҫЯУРОТІёУэЗеХжЛВЦРЙЩУРөДӘҡМШпLёсЈ¬ЛВФәЧшОчіҜ–|Ј¬ІјҫЦҫ«ЗЙЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

7ЎўУУҢҺЛВ

ЎЎЎЎУУҢҺЛВУУҢҺЛВО»УЪ»ҘЦъНБЧеЧФЦОҝh–|ДПОеК®аl(xiЁЎng)ҫіғИ,ҫаОчҢҺ50№«Ап,КЗЗаәЈЭ^ҙуөДІШӮч·рҪМЛВФә,М–·QЎ°дТЛ®ұұ°¶ЦTЛВЦ®ДёЎұЎЈФ“ЛВУЙИэКА0КЪУӣ,ЛДКА0әНЛДКА°а¶UЦёЕЙОчІШөЪЖЯКАјОЙ«-ФЪ®”?shЁҙ)ШНБЎўГЙ№ЕЎўІШЧео^ИЛ…f(xiЁҰ)ЦъПВ,УЪГчИfҡvИэК®¶юДк(1604Дк)РЮҪЁ,әЈ°О2500¶аГЧ,ХјөШГж·e6№«н•,УРөоМГ7ЧщЎЈТтөШМҺ№щВЎөШ…^(qЁұ),№КУЦ·QЎ°№щВЎЛВЎұЎЈЗеҙъҝөОхДкйg,ЛВФәТҺ(guЁ©)ДЈәкҙу,°ьАЁҙуРЎҪӣ(jЁ©ng)МГЎўЙ®ЙбөИ2000¶аӮҖФәВд,ЛВЙ®Я_7700¶аИЛЎЈФOп@ЧЪЎў•rЭҶЎўГЬЧЪЎўбt(yЁ©)ГчЛДӮҖҢWФә,іЙһйЗаәЈдТЛ®ТФұұөШ…^(qЁұ)ЧоҙуЛВФә,ЖдҢЩЛВЯ_49ӮҖ,№КУРЎ°дТұұЦTЛВЦ®ДёЎұөДГА·QЎЈУәХэ¶юДк(1724Дк)Ф“ЛВТт…ўЕcБ_І·ІШөӨҪт·ҙЗеКВјюұ»ЗеЬҠҹэҡ§ЎЈУәХэК®Дк(1732Дк)УәХэөЫПВФtРЮҸН,ІўЩnо~Ў°УУҢҺЛВЎұЎЈУУҢҺЛВТАЙҪ°шЛ®,ӯh(huЁўn)ҫіУДмo,ҡв„Э»Цәк,ЛВЕcЙҪҢУҢУҜBҜB,ңҶИ»Т»уwЎЈЛВЗ°Т»·рЛюЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

8ЎўдТФҙіЗЪтҸR

ЎЎЎЎдТФҙіЗЪтҸRО»УЪҝhіЗЦРРДК®ЧЦұұГжЈ¬РЮҪЁУЪ№«ФӘ1776ДкЈЁЗеЗ¬ВЎЛДК®Т»ДкЈ©Ј¬ҫаҪсУР200¶аДкөДҡvК·Ј¬КЗдТФҙҝhұЈҙжЧоНкХыөДЗеҙъ№ЕҪЁЦюЈ¬ТІКЗОчұұөШ…^(qЁұ)ұЈҙжЧоНкХыөДіЗЪтҸRЦ®Т»ЎЈіЗЪтҸRХыуwҪЁЦюЧшұұіҜДПЈ¬КЗИэЯMғЙФәІјҫЦЈ¬ҙuДҫҪYҳӢЈ¬ХјөШГж·eһй6000ЖҪ·ҪГЧЎЈҸRЙб№ЕҳгөдСЕЈ¬РЫӮҘүСУ^Ј¬ҪрұМЭx»НЈ¬ЯhҪьВ„ГыЈ¬ФЪіхТ»ЎўК®ОеЦШҙу№қ(jiЁҰ)ИХЖЪйgЈ¬УОҝНІ»”аЈ¬Пг»рНъКўЎЈдТФҙіЗЪтҸRҺЧҪӣ(jЁ©ng)ңжЙЈЈ¬ҺЧҪӣ(jЁ©ng)ЕdЛҘЈ¬ФшФЪјО‘cЎўРыҪy(tЁҜng)ДкйgПИәуҫSРЮБЛ¶аҙОЈ¬ФЪёДёпй_·ЕәуУЦЯMРРБЛЭ^ҙуТҺ(guЁ©)ДЈөДРЮҝҳЈ¬ЦрқuіЙ¬F(xiЁӨn)ФЪөДТҺ(guЁ©)ДЈЎЈЙҪйTРЫӮҘИAыҗЈ¬ҪЁУЪБщҢУЕ_лAЦ®ЙПЈ¬ЙҪйT–|ОчёчҳдБўҮъ—UТ»ӮҖЈ¬Үъ—UЙППВУРҙуРЎғЙӮҖөс¶·Ј¬ЕcЙҪйTПаУііЙИӨЈ¬ТІК№ЙҪйTп@өГёьјУНюғxүСУ^ЎЈЙҪйTҢҰГжөДЗаҙuХХұЪЈ¬ёЯ6.6ГЧЈ¬Ң’10ГЧЈ¬ЙПГжҝМУР»ЁФЖјyҲD°ёЈ¬ҢЩУЪЗеҙъөДҙuөсЛҮРgЎЈЯMИлЙҪйTЈ¬ұгКЗ‘тҳЗЈ¬Жд–|ОчғЙӮИһйзҠ№ДҳЗЈ¬Ў°іҝзҠДәЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

9ЎўАӯјУЛВ

ЎЎЎЎО»УЪ№ыВеІШЧеЧФЦОЦЭ¬”ЗЯҝhЦ·–|ұұІҝьSәУұұ°¶өДАӯјУаl(xiЁЎng)°ўДбИәШ•ЙҪПВЈ¬ОчЈЁҢҺЈ©ҫГЈЁЦОЈ©№«В·ҝЙЯ_Ј¬ҫаЦЭё®ЛщФЪөШ78№«АпЈ¬КЗҪЁЦюоҗИЛОДпLҫ°ВГУО…^(qЁұ)ЎЈЧщ–|ПтОчЈ¬ГжЕRьSәУЈ¬З°УР1986ДкҪЁіЙөДьSәУҙуҳтҝЙНЁОч°¶ЎЈАӯјУЛВіхГыЎ°ФъОч№ҰөВБЦЎұЈЁјӘПйҸV°ІЛВЈ©әуёДһйЎ°ёКөӨФъОчеДЛВЎұЈЁҫЯЙЖјӘПйФҙөШЈ©Ј¬УЦ·QЎ°јОПйЛВЎұКЗОТКЎьSәУСШ°¶ЧоЦшГыөДёсф”ЕЙЛВФәЎЈФ“ЛВУЙ°ўИбёсОчУЪЗеЗ¬ВЎИэК®ЛДДкЈЁ1769Ј©„“(chuЁӨng)ҪЁЈ¬ПөЙ«АӯЛВҢЩЛВЎЈ¬F(xiЁӨn)ЛВІШУР°а¶UҙуҺҹәНХВјОҮшҺҹЩnҪoПгЛ_-өДе\бӨЎЈАӯјУЛВФЪ1952ДкЦБ1958ДкйgУРөоМГ12Чщ150йgЈ¬°әҙОЎўЙ®ЙбөИ100йgЈ¬И«ЛВҪЁЦюХјөШ4.7ЖҪ·ҪГЧЈ¬БнНвФЪЛВәуУТӮИЙҪЖВЙПЯҖҪЁУР°а¶UРРҢm1ЧщЎЈҸД1958ДкЦБЎ°ОДёпЎұЖЪйgЈ¬Ф“ЛВғЙҙОұ»ҡ§Ј¬ФміЙҮАЦШЖЖүДЎЈЧФ1980Дкй_·ЕТФәуЈ¬Ҫӣ(jЁ©ng)ҸНРЮәуУЦҫЯТҺ(guЁ©)ДЈЈ¬¬F(xiЁӨn)УРҙуРЎөоМГ5Чщ397йgЈ¬°әЗ·8Чщ18ЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

10ЎўЩFөВОДҸRј°Ус»Кйw

ЎЎЎЎЩFөВОДҸRј°Ус»КйwО»УЪЗаәЈКЎЩFөВҝhәУкҺжӮ(zhЁЁn)Ј¬ХјөШ4.07ИfЖҪ·ҪГЧЈ¬ҪЁЦюГж·e4901ЖҪ·ҪГЧЎЈКЗјҜИеЎўбҢЎўөАИэҪМУЪТ»уwөД№ЕҪЁЦюИәЈ¬°ьАЁОДҸRЎўҙу·рЛВЎўУс»КйwЎўкPФАҸRЎўіЗЪтҸRЎўГсұҠҪМУэр^БщӮҖФәВдј°ЩFөВ№ЕіЗЎў№ЕРЈҲцЎЈЩFөВҝhОДҸRәНУс»КйwКЗЩFөВҝh¬F(xiЁӨn)ҙжГчЗе№ЕҪЁЦюИәЧоҫЯҙъұнРФөДҪЁЦюЎЈК·БПУӣЭdЈ¬ГчИfҡvК®ЖЯДкЈЁ1589ДкЈ©Ј¬һйм–№МҪy(tЁҜng)ЦОЈ¬ҪМ»ҜГспLЈ¬ұЈУУЎ°»КҲDУА№МЈ¬•rҡqПнІэЎұЈ¬ДЛЎ°№§“сіЗЦРҲцөШЈ¬„“(chuЁӨng)РЮУс»ККҘйwЎұЈ¬ҡv•rЛДДкҝў№ӨЎЈОДҸR°ьАЁҷфРЗйTЎўгъіШЎўаl(xiЁЎng)ЩtГы»ВмфЎўЖЯК®¶юЩtмфЎўҙуіЙөоөИК®¶юӮҖҶОуwҪЁЦюЎЈЖдЦРҙуіЙөоКЗ№©·оЦРИAГсЧеӮҘҙуПИХЬҝЧЧУЦ®ЙсО»Ј¬ҡvҒнһйОДИЛјАмлҝЧЧУәН-өДҲцЛщЎЈЩFөВУс»КйwКЗГчЗеөД№ЕҪЁЦюЯzҙжЈ¬КјҪЁУЪГчИfҡv¶юК®ДкЈЁ1592ДкЈ©Ј¬ЗеөА№вК®ЖЯДкЈЁ1837ДкЈ©”UҪЁЈ¬№вҫwДкйgЈЁ1875ДкЎ«1908ДкЈ©ЦШҪЁЎЈҸRУ^Па»ҘЕюаҸЈ¬ХјөШГж·eЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

11ЎўЙтДЗЯzЦ·

ЎЎЎЎЙтДЗЯzЦ·О»УЪЗаәЈКЎОчҢҺКРіЗұұ…^(qЁұ)РЎҳтҙуҪЦГ«„ЩЛВОчЕ_өШЙПЎЈЕ_өШ–|аҸРЎҳтҙуҪЦЈ¬ОчУРТ»—lәйңПЕcҙуОчЙҪЙҪЖВПаёфЈ¬әйңПғИУРИӘЈ¬ИӘЛ®УЙұұПтДПБчЈЁФӯЧўИлдТЛ®Ј¬¬F(xiЁӨn)ТС”аБчЈ©Ј¬ұұІҝУР—l–|ОчПтөДҙуңПЈ¬ЛЧГыНЯёGңПЎЈЯzЦ·ҝӮГж·eјs10ИfЖҪ·ҪГЧЈ¬іКйL·ҪРОЎЈЕ_өШОчЎўұұЎўДПИэГжЭ^ХыэRЈ¬–|ӮИЦРІҝУРТ»ИұҝЪЈЁ·вй]РОРЎңПЈ¬®”?shЁҙ)Ш·QһйРЎНЯёGңПЈ©ЎЈОчІҝЦР¶ОЈ¬ТтТэЛ®№аМпЛъПЭЈ¬әуҪӣ(jЁ©ng)ЖҪХыіЙјs40ЎБ40ГЧЎўөНУЪЕ_өШјs2ГЧөДМЭМпЎЈЕ_өШ–|ДПҪЁУРЧғлҠХҫј°јТҢЩФәЈ¬РЎНЯёGңПұұІҝУР5МҺГсҫУЈ¬ЖдУаҪФұЈҙжФӯГІЎЈХыӮҖЕ_өШ¶јКЗ№ЕҙъОД»ҜЯzҙжЈ¬ҹoҝХ°ЧЎЈ–|ұұІҝһйсRјТёGОД»Ҝ…^(qЁұ)Ј¬Гж·eјs50ЎБ50ГЧЈ¬ұұ¶ЛУРЙЩБҝөДҝЁјsОД»ҜЯzЫEЈ¬ЖдУаҪФһйэRјТОД»ҜЯzҙжЎЈЕ_өШФӯһйәөЧчыңМпЈ¬әуёДһйЛ®қІөШЈ¬ІўПИәу¶аҙОҪӣ(jЁ©ng)Я^ЖҪХыЈ¬ФӯёІЙwНБј°ОД»ҜҢУЙПІҝұ»ЖЖүДЈ¬Іҝ·ЦВгВ¶Ј¬ЖдЦРТФЕ_өШЦРІҝһйЙхЎЈХыӮҖЕ_өШөҪМҺҝЙТҠМХЖ¬ЎўлsЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

12ЎўцД•ТЛВ

ЎЎЎЎцД•ТЛВһйҮш„ХФә№«ІјөДЦШьcОДОпұЈЧoҶОО»Ј¬О»УЪҳ·¶јҝhҫіғИҫаҝhіЗ25№«АпөДцД•Таl(xiЁЎng)ЎЈЛВФәТАЙҪ°шЛ®Ј¬ҝӮуwІјҫЦһйТ»йL·ҪРОЈ¬ХјөШ1.5№«н•ЎЈлmҡvҪӣ(jЁ©ng)600УаДкЈ¬Ф“ЛВ№ЕпLӘqФЪЈ¬ұ»ЧuһйЎ°ҳ·¶јРЎ№КҢmЎұЎЈцД•ТЛВКЗТ»Чщ-ҪМЛВФәЎЈ“ю(jЁҙ)ЛВұ®УӣЭdЈәГчҙъТФЗ°Ј¬ФЪҳ·¶јҝhДПЙҪЫкАпұіЙҪГжЛ®өДөШ·ҪҫНҪЁУРҸRУоЎЈГчәйОд¶юК®БщДк(1393)Ј¬ТтЛВФәЦчИэБ_ІШ“нЧoГчіҜЈ¬ЦмФӘи°»КөЫУщЩnо}һйЎ°цД•ТЎұөДҪрШТЎЈҸДҙЛЈ¬Я@ЧщҸRУоұг¶ЁГыЎ°цД•ТЎұЎЈК®ОеКАјoіхөДГчУАҳ·ДкйgЈ¬ЦмйҰ»КөЫУЦЩnИэБ_ІШЦ®Ц¶°аөӨІШІ·Ў°н”ғфУXәкқъҙуҺҹЎұо^г•Ј¬БоЖдЦчіЦЛВФәЈ¬МбёЯБЛЛВФәөШО»ЎЈҪӣ(jЁ©ng)ГчіҜәйОхЎўРыөВғЙҙъөД”UҪЁЈ¬К№цД•ТЛВУРБЛЭ^ҙуөДТҺ(guЁ©)ДЈЎЈЛВФәҪЁЦю»щұҫІЙУГқhКҪҸRУоРОЦЖЈ¬ёЯөНеeВдЈ¬ҡв„ЭРЫӮҘЎЈҪр„ӮөоКЗЗ°ЦРәуөоөД·ЦҪзәНЯ^өАЈ¬Гж·eјs110ЖҪ·ҪГЧЈ¬ІЙУГБәЦщҪYҳӢЈ¬І»К©¶·–нЎЈцД•ТөоҫУЦРФәЗ°ІҝЈ¬Гж·eһй170ЖҪ·ҪЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

13Ўўк°Дп·рЛюј°ЙЈЦЬЛВ

ЎЎЎЎк°Дп·рЛюј°ЙЈЦЬЛВО»УЪЗаәЈУсҳдЦЭ·Q¶аҝhЦЩЯ_аl(xiЁЎng)Ј¬НЁМмәУДП°¶ЎЈЗ°ЙнКЗТ»ЧщұҪҪМ№Е„xЈ¬ГыһйЎ°ИКХж°ҪЩҗЛВЎұЎЈ¬F(xiЁӨn)ҙжЧоФзөД№ЕҪЁЦюһйЎ°к°Дп·рЛю•КўөВЙҪЎұЎЈГчРыЧЪРыөВЛДДк(№«ФӘ1430Дк)Ңўк°ДпЦЬҮъөДұҪҪМИКХж°ҪЩҗЛВЎў°НҡJ°аУXЛВЎў°НёсЯ_ЧЪЛВәПИэһйТ»Ј¬ФЪк°Дп·рЛюД_ПВ„“(chuЁӨng)ҪЁБЛЙЈЦЬЛВЈ¬УРөоМГЎў·рМГЎў·рЛюЎўЙ®ЙбөИҪЁЦюОп”ө(shЁҙ)К®ЧщЎЈ¬F(xiЁӨn)ҙжУРҙуЎўРЎҪӣ(jЁ©ng)МГј°0өоЎўЙ®ЙбөИ№ЕҪЁЦюОпЈ¬үҰГжНҝУРШQПтәЪ°ЧПайg—lҺ§Ј¬Я@п@И»КЗЛ_УӯЕЙЛВФәөДПуХчОпЎЈк°Дп·рЛюј°ЙЈЦЬЛВУРәЬёЯөД№ЕҪЁЦюОДОпғrЦөЈ¬¶шЗТұЈҙжәНКХІШУРТ»Еъ·ЗіЈХдЩFөДЧЪҪМЎўҡvК·ОДОпЎЈУРҸДұҪҪМЛВФәӮчПВҒнөДЛОҙъТФЗ°өДг~вҸЎўгyНлЎў№ДМ–өИЈ»УРФӘіҜ»КөЫ·вһйҮшҺҹөД°НЛј°ЛУHЕRЛВФәЩӣЛНөДЎ°јӘПйМмДёЎұДаЛЬФмПсј°Іҝ·Ц·ЁЖчЈ»УРҡvҙъЙ®ИЛәНРЕНҪ№©·ЕөД”ө(shЁҙ)ТФЗ§ИfУӢөДДаЦЖРЎ·рПсЈ»УРк°Дп·рЛюј°ЙЈЦЬЛВ„“(chuЁӨng)ҪЁИЛГПөВјОј{ҙуҺҹөДЙ®ТВЎўЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

ЎЎЎЎәНИХЛВЈәТа·QЎ°ЗРёьЛВЎўЎ°ЗРёь –ЛВЎұЈ¬ІШХZ·QЎ°әНИХШ•МШ…sФъОчБЦЎұЈ¬ТвһйЎ°әНИХГоіЛјӘПйЦЮЎұЎЈО»УЪҝhЦООчұұ90№«АпМҺЈ¬ФЪҪсәНИХаl(xiЁЎng)Хюё®ЛщФЪөШДП2№«АпөДЦЗәПјУЎЈФ“ЛВһйҢҺ¬”ЕЙЛВФәЈ¬ФзДкһйҺӨ·ҝЛВЎЈјsФЪЗеөА№вК®Т»ДкЈЁ1831Ј©Ј¬Ф“ЛВөЪТ»КАөВ –¶ШЈЁТвһйҫтІШҺҹЈ©-өВҡJЧҝ¶аФЪәНИХІҝВдо^ИЛ°әҡJөДЦ§іЦПВЈ¬УЪҢҺРгЕPҪЬо~оDАЛЙҪКјҪЁНБ·ҝЛВЎЈҙЛәуЈ¬өЪ¶юКАөВ –¶ШЎӨДІұPёБНЯБ_ХЬЈЁ1862ДкЙъЈ©”UҪЁҪӣ(jЁ©ng)МГЈ¬ЛЬБў·рПсЈ¬ІКАLұЪ®ӢЈ¬ІўҪЁБўФъӮ}Ј¬й_ЦvҪӣ(jЁ©ng)Хf·ЁЦ®ЦЖЈ¬ЛВФәУРБЛЭ^ҙу°l(fЁЎ)Х№Ј¬ЛВЙ®¶аЯ_300УаИЛЎЈөЪИэКАөВ –¶ШЎӨ•xГАЙЈ¶нәПөӨФцЈЁТаФЖ•xГАЙЈҪЬөӨФцЈ¬1893ДкЙъЈ©•rЖЪЈ¬иbУЪЛВФәпӢЛ®А§лyІўФв“ҢҪЩөИФӯТтЈ¬ЯwЛВУЪ¬F(xiЁӨn)Ц·ЎЈөЪЛДКАөВ –¶ШЎӨ•xГА¶хЩҗЈ¬Н¬ИКВЎ„ХЗfИЛЈ¬1935ДкЙъЈ¬¬F(xiЁӨn)ИОқЙҺмҝhХю…f(xiЁҰ)ёұЦчПҜЎЈ“ю(jЁҙ)қЙҺмҝhОҜ-Іҝ1955ДкҪy(tЁҜng)УӢЈ¬®”•rәНИХЛВУР·рМГ2Чщ34йgЈ¬Й®ЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

ЎЎЎЎОД¶јЛВТа·QЎ°Я…¶јЛВЎұЎўЎ°Я…¶вЛВЎұЈ¬ІШХZ·QЎ°ОД¶јШ•ҡJФъОчЗъҝЖ –АКЎұЈ¬ТвһйЎ°ОД¶јҙуЛВјӘПй0ЦЮЎұЎЈО»УЪҝhіЗОчДП17№«АпМҺЈ¬ФЪҪсОД¶јаl(xiЁЎng)ОчДП5№«АпөДАӯҙъҙеЦ®ұұӮИЙҪЮЦЎЈОД¶јЛВөДіхҪЁДкҙъЈ¬ЧоФзҝЙЧ·ЛЭөҪФӘҙъТФЗ°ЎЈ“ю(jЁҙ)ӮчЈ¬ЧоіхФЪҪсЛВФәЙП·ҪЙҪЖВҪЁУРРЎҪӣ(jЁ©ng)МГ1ЧщЎЈТС№КК®КА°а¶UҙуҺҹ№КҫУЈ¬ЧщВдФЪОД¶јаl(xiЁЎng)ВйИХҙеЈ¬ҫаҝhіЗОчДП20№«АпЎЈГсҮш27Дк(1938Дк)Юr(nЁ®ng)ҡvХэФВіхИэИХЈ¬ҙуҺҹХQЙъФЪҙЛЎЈҙуҺҹЧжј®ОчІШЛ_еИөШ·ҪЎЈФӘіхЯwҒнСӯ»ҜЈ¬ГчҙъЖрһйКАТu°Щ‘фЈ¬ЗеД©ЙэһйЗ§‘фЈ¬№ЬЭ Ў°ОД¶јЖЯЧеЎұЎЈВйИХҙеО»УЪПД®”ЙҪВҙЈ¬пLҫ°РгыҗЈ¬ҡвәтТЛИЛЈ¬УРРЎәУЧФДППтұұБчЧўьSәУЎЈҙ©ҙе¶шЯ^өД№«В·Ј¬ЯBҪУСӯ»Ҝ·eКҜжӮ(zhЁЁn)әНьSДПН¬ИКҝhЎЈҙуҺҹ№КҫУФЪТ»ҝГёЯВ–НҰ°ОөД…ўМм№ЕҳдЦ®ПВЈ¬№КҫУТ»ЯMИэФәЈ¬НвФәУРНЈЬҮҲцЎўлsОп·ҝЎўӮ}ҺмөИЈ»ОчФәһйЕfҫУЈ¬КЗјТНҘіЙҶTЧЎ·ҝЈ»–|ФәИэГжЙwУРғЙҢУІШКҪҳЗ·ҝЈ¬ҳЗұұХэЦРһй·рМГЈ¬ЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

16ЎўөӨ¶·ЛВ

ЎЎЎЎөӨ¶·ЛВТа·QЎ°өӨөСЛВЎұЎўЎ°ө©¶·ЛВЎұЎўЎ°өӨ¶№ЛВЎұЎўЎ°ө©¶өЛВЎұөИЎўІШХZ·QЎ°өӨ¶·ЦxјӘСлШ•ЎЈО»УЪ°НСажӮ(zhЁЁn)–|ДП31.5№«АпЎўФЪҪсҪрФҙаl(xiЁЎng)ДП18№«АпМҺЈ¬ДПҫаК№ңПЖмҙе1№«АпЈ¬ұұҫаҝЖДЗҝЁҙе2 №«АпЎЈ ЛВМҺСӯ»ҜҝhіЗьSәУұұ°¶10¶а№«АпөДРЎ·eКҜЙҪЦРЈ¬ЛВЦЬ‘ТСВ¶ёБўЈ¬КҜұЪёЯВ–Ј¬·рөо»тҪЁУЪЗНұЪЦ®ЦРЈ¬»тҪЁУЪ‘ТСВЦ®ПВЈ¬»тТАМмИ»Һr¶ҙ¶шіЙЈ¬„eҫЯТ»ёсЎЈ“ю(jЁҙ)ЭdЈ¬№«ФӘҫЕКАјoЦРИ~Ј¬НВЮ¬ЩқЖХЯ_ДҘҪы·рЈ¬ФЪЗъЕPЙҪРЮРРөДІШрҲЩҗЎўлИёсеДЎў¬”бҢеИДІДб3ИЛМУҒнЗаәЈЈ¬ФшФЪҙЛҫУЧЎЈ¬Мк¶ИёҪҪьјЧРмҙеөДА®ЗЪШ•°НрҲЩҗЈЁ892-975 Ј©һйНҪЎЈА®ЗЪіЙГыәуЈ¬УЪөӨ¶·ҪЁБўөАҲцЈ¬ХРНҪ-Ј¬МШ„eПтұRГ·ЎӨҙЮіјПІрҲөИРl(wЁЁi)ІШК®өЬЧУКЪҪдЈ¬К№ОчІШ·рҪМФЩ¶ИёұҸНЕdЎЈТт¶шЈ¬өӨ¶·ЛВЧчһйЎ°әуәлЖЪЎұ·рҪМөД°l(fЁЎ)ПйөШЈ¬ФЪІШӮч·рҪМК·ЙПХјУРЦШТӘО»ЦГЈ¬Т»ЦұКЗёчЕЙРЕНҪӮғПтНщөДКҘөШЈ¬іҜКҘХЯҪjА[І»Ҫ^Ј¬ИэКА0өИОчІШЦШТӘИЛОп¶јЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

17Ўўө©¶·ЛВ

ЎЎЎЎөӨ¶·ЛВЈ¬ІШХZИ«·QЎ°өӨ¶·ЦxјӘСлШ•ЎұЈ¬КЗІШХZПө·рҪМЎ°әуәлЖЪЎұөД°l(fЁЎ)ПйөШЦ®Т»ЎЈО»УЪ»ҜВЎ»ШЧеЧФЦОҝhҪрФҙаl(xiЁЎng)ЎЈ№«ФӘ9КАјoЦРИ~Ј¬ОчІШЎ°ИэЩtХЬЎұФшҒнҙЛ¶ЁҫУЎЈА®ҡJЎӨШ•°НрҲЩҗҸДЎ°ИэЩtХЬЎұіцјТЈ¬КЬұИЗрҪдіЙГыә󣬄“(chuЁӨng)ҪЁөӨ¶·ЛВЈ¬ХРНҪәл·ЁЈ¬К№ОчІШ·рҪМФЩ¶ИҸНЕdЎЈТт¶шФ“ЛВіЙһйёчЕЙРЕНҪПтНщөДКҘөШЈ¬ҒнҙЛРЮіЦХЯҪjА[І»Ҫ^ЎЈФ“ЛВлmөШМҺЖ«Ж§Ј¬ө«ҪЁЦюТҺ(guЁ©)ДЈәкҙуЈ¬ұЈҙжНкәГЈ¬УР°ўҸӣф”еИөоЎўҹблsЕБөоЎўЎ°ИэЩtХЬЎұј°А®ҡJРЮРРөоЎўҸӣАХөоЎў°ўИбёсОчРЮРРөоЎўҙуҪӣ(jЁ©ng)МГЎўИзТв·рЛюЎўЙ®ЙбөИ№Іјs200УайgЈ¬ұЈҙжУРҙуБҝХдЩFОДОпЎЈөӨ¶·ЛВҺЧЧщ·рөоЙўВдФЪТ»—lЙҪңПАпЈ¬ТҺ(guЁ©)ДЈІ»ҙуЈ¬Қ{№ИғЙЯ…КҜұЪ¶ёБўЈ¬ЛЖө¶Пчё«ЕьЎЈ·Ц„eҪЁУЪ‘ТСВЗНұЪЦ®ЦРЈ¬УРөД„tТАМмИ»Һr¶ҙ¶шіЙЎЈ®”ОТӮғМӨИлөЪТ»ЧщЎ°эҲНхөоЎұЈ¬ХыӮҖҪЁЦюҫНТФЖдМмИ»РОіЙөДөШ„ЭәЬЗЙГоөШ°СҪЁЦюОпиӮЗ¶ФЪҺr¶ҙЦРЎЈЦщЎўБәЙПэҲшPпwОиЈ¬ититИзЙъЎЈИлХэйTЈ¬ЛДҙуМмНхЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

18ЎўБшһіЯzЦ·

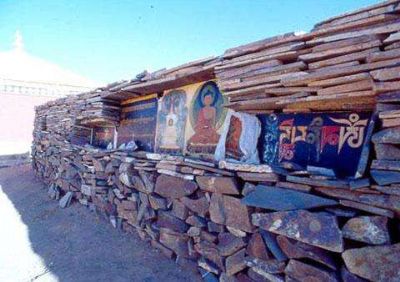

ЎЎЎЎБшһіЯzЦ·О»УЪЗаәЈКЎҳ·¶јҝhёЯҸRжӮ(zhЁЁn)–|ГжғЙ№«АпМҺөДБшһіҙеұұөДТ»МҺ–|ОчЧЯПтөДәөЕ_ЙПЈ¬Я@КЗТ»МҺКПЧ幫№ІД№өШЈ¬№І°l(fЁЎ)¬F(xiЁӨn)УРД№Фб1700УаЧщЈ¬іцНБХдЩFОДОп35000УајюЈ¬ЖдЦРёч·NРОЦЖөДІКМХЖчГуЯ_15000јюЦ®¶аЎЈБшһіД№өШ°ҙҝј№ЕҢWОД»Ҝ·ЦЖЪЈ¬·Ц„eһйсRјТёGОД»Ҝ°лЙҪЎўсRҸSоҗРНәНэRјТОД»ҜЈ¬ҢЩУЪРВКҜЖч•rҙъЎЈсRҸSоҗРНОД»ҜТт1924ДкКЧПИ°l(fЁЎ)¬F(xiЁӨn)УЪЗаәЈГсәНсRҸSЬ«¶шөГГыЈ¬ҸV·ә·ЦІјФЪёКГCОчІҝәНЗаәЈәУдТөШ…^(qЁұ)Ј¬ҫаҪсјs4000ДкЎЈБшһііцНБөДІКМХЖчЦРЈ¬ТФсRҸSоҗРНЧоШSё»ЎўХдЩFЈ¬Жд”ө(shЁҙ)БҝЦ®ұҠЈ¬ФмРНЦ®ГАәН»ЁјyЦ®·ұҝdЈ¬һйЖдЛы№ЕОД»ҜЦ®№ЪЎЈМХЖчКЗПИГсӮғөДИХіЈЙъ»оУГҫЯЈ¬ІКМХөГуwөШ°СЖчРОәНғһ(yЁӯu)ГАөД»ЁјyИЪһйТ»уwЈ¬ұҫЙнҫНКЗТ»·NЛҮРgЖ·Ј¬І»ө«КЗЦЖМХ№ӨЛҮ°l(fЁЎ)Я_өДҳЛЦҫЈ¬ёьКЗ№ЕҙъИЛГсЦЗ»Ы„“(chuЁӨng)ФмөДҪYҫ§ЎЈІКМХұнГжһйҪЫјtЙ«»тЧПјtЙ«Ј¬ЕдЙПәЪЙ«ҫҖ—lөДҺЧәОРО»Ёјy»т„УОпРО»ЁјyЈ¬ёьјУ№вББЖGыҗЎЈЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

19Ўў·ьЩ№іЗЯzЦ·

ЎЎЎЎ·ьЩ№іЗЯzЦ·О»УЪ№ІәНҝhКҜДЛәҘаl(xiЁЎng)Хюё®ЛщФЪөШұұІҝЈ¬КЗЗаәЈәюЯ…Т»ЧщТҺ(guЁ©)ДЈЭ^ҙуөД№ЕіЗЯzЦ·ЎЈЯzЦ·ВФіКХэ·ҪРОЈ¬Жд–|ОчйL220ГЧЈ¬ДПұұҢ’200ГЧЈ¬іЗүҰёЯ12ГЧЈ¬Ң’17ГЧЈ¬ұЈҙж»щұҫНкәГЎЈДПГжіЗүҰУРТ»Ң’10ГЧөДіЗйTЈ¬іЗғИЧФіЗйTЖрЈ¬ПтОчУРТ»ЦРЭSҫҖЈ¬ЦРЭSҫҖғЙЕФёчУРВЎЖрөДғЙЕЕйL50ГЧЎўҢ’35ГЧөД·ҝОЭ»щЦ·ЎЈіЗғИЧоОчЯ…УРТ»РЎ·ҪіЗЈ¬–|ОчйL70ГЧЈ¬ДПұұҢ’68ГЧЈ¬іЗйTіҜ–|ЎЈРЎ·ҪіЗЕcДПіЗүҰЦ®йgУРТ»йL15ГЧЎўёЯ9ГЧөДНБЕ_Ј¬Е_ЙПУР·ҝОЭЯzЦ·ЎЈіЗғИУРНЁҪЦЎЈ№ЕіЗНвЦЬФшУРйL·ҪРОөДНвАӘЈ¬¬F(xiЁӨn)ғHУРДПүҰНвАӘЈ¬йLјs1400¶аГЧЈ¬ЖдёЯ¶ИғHВЎЖрөШұнЎЈЖдУаИэГжНвАӘҫщФвәУЛ®ӣ_Лў¶шұ»ЖЖүДЎЈ·ьЩ№іЗЈ¬ПаӮчһйұұОә•rҙъөДНВ№ИңҶНх·ьЯB»IЛщҪЁЈ¬ҫаҪсјsУР1500¶аДкҡvК·ЎЈ®”•rұұОәіҜНў·в·ьЯB»IһйХчОчҢўЬҠЈ¬ОчәЈҝӨй_Үш№«Ј¬ІўФЪҙЛҪЁЦюіЗіШЎЈ№«ФӘ540ДкЈ¬·ьЯB»IЦ®ЧУҝд…ОФЪҙЛҪЁБўЖрЗаәЈҡvЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

20ЎўШҗҙуИХИзҒн·рКҜҝЯЛВәНАХ°НңПДҰСВ

ЎЎЎЎШҗҙуИХИзҒн·рКҜҝЯЛВЈ¬ЛЧ·QОДіЙ№«ЦчҸRЈ¬О»УЪУсҳдІШЧеЧФЦОЦЭУсҳдҝh°НМБаl(xiЁЎng)ШҗЯ_ЙзҫіғИЈ¬ҫаЦЭё®ҪY№ЕжӮ(zhЁЁn)20З§ГЧМҺЎЈШҗҙуИХИзҒн·рКҜҝЯЛВКЗУЙОДіЙ№«ЦчЯxЦ·Ј¬ФЪҙуЧgҺҹТБОчСлөДЦ§іЦПВ,МЖЮ¬№ӨҪіУЪМЖШ‘У^К®БщДкЈЁ№«ФӘ642ДкЈ©ЧуУТй_иҸЈ¬УА»Х4ДкЈЁ№«ФӘ653ДкЈ©ҝў№ӨЎЈМЖҫ°ФЖФӘДкЈЁ№«ФӘ710ДкЈ©,ҪріЗ№«ЦчЕcНВЮ¬ЩқЖХіаҙъЧжөӨВ“(liЁўn)Тц,ФЪАХ°НңПҺrКҜЙПиҸҝМЦчТӘТФ·рҪМғИИЭһйЦчөДДҰСВ,ШҗҙуИХИзҒн·рКҜҝЯДҰСВУЙҙуИХИзҒн·рј°°ЛҙуЖРЛ_БўПсЈЁёЎөсЈ©Ј¬·рөоЧуУТІШЎўқhҝМОДЈ¬ХВҢщј°ЧҝАӯДҰСВҪMіЙЈ¬Гж·eјs350ЖҪ·ҪГЧЎЈғИИЭУРҙуИХИзҒн·р°ЛҙуЖРЛ_ёЎөсЎў№ЕІШОДҝМОДЎ°ЛщЎўТАДЬТАнһЎұЎўЎ°ЧЈЮoЎұЎўЎ°ҫЯДҰСВәҶЦҫЎұЎўқhОДЎ¶°гИфІЁБ_ГЫ¶аРДҪӣ(jЁ©ng)Ў·ТФј°ХВҢщөДК®·Ҫ·рәН№ЕІШОДЎ¶ЖХЩtЖРЛ_РРФёНхҪӣ(jЁ©ng)Ў·КҜҝМЎЈАХ°НңПДҰСВО»УЪУсҳдҝh°НМБаl(xiЁЎng)АХ°НЙзАХ°НңПғИЎЈДҰСВКјҝМУЪМЖМ«ҳOФӘДк(712Дк)ЧуУТЈ¬МмЎӯЎӯ[Ф”јҡ]