Дъ¬F(xiЁӨn)ФЪөДО»ЦГЈәКЧн“ > ЙҪОчКЎВГУО

ЙҪОчКЎИ«ҮшЦШьc(diЁЈn)ОДОпұЈЧo(hЁҙ)ҶОО»ҪйҪB

РГЦЭКР •xіЗКР йLЦОКР Я\(yЁҙn)іЗКР ЕR·ЪКР •xЦРКР …ОБәКР М«ФӯКР ҙуН¬КР Л·ЦЭКР к–ИӘКР ЙҪОчКЎОДОп№ЕЫE ЙҪОчКЎјtЙ«ВГУО ЙҪОчКЎГыИЛ№КҫУ ЙҪОчКЎІ©Опр^ ЙҪОчКЎК®ҙумфМГ ЙҪОчКЎК®ҙу№Еҙе 5Aјүҫ°…^(qЁұ) 4Aҫ°…^(qЁұ) ЙҪОчКЎК®ҙуҫ°ьc(diЁЈn) ЙҪОчКЎК®ҙуГвЩM(fЁЁi)ҫ°ьc(diЁЈn) И«Іҝ ЙҪОчКЎМШ®a(chЁЈn) ЙҪОчКЎГАКі ЙҪОчКЎөШГыҫW(wЁЈng) ЙҪОчКЎГыИЛ [ТЖ„У(dЁ°ng)°ж]

101ЎўЗЯҝhЖХХХЛВҙуөо

ЎЎЎЎйLЦОЖХХХЛВЙҪОчКЎЦШьc(diЁЈn)ОДОпұЈЧo(hЁҙ)ҶОО»ЎЈФЪЗЯҝhіЗОч8№«АпөД№щҙежӮ(zhЁЁn)й_ҙеҙе–|ЎЈЛВФәТАЙҪ°шЛ®Ј¬БЦДҫСЪкҺЈ¬Т•Т°ҸVйҹЈ¬ҫ°Й«ғһ(yЁӯu)ГАЎЈ“ю(jЁҙ)ЗеУәХэДкйgЎ¶әјЦЭЦҫЎ·ЭdЈ¬ЛВФәКјҪЁУЪұұОәМ«әНК®¶юДкЈЁ488Ј©Ј¬МЖФӘәНДкйgЈЁ806-820Ј©ҙуРЮЈ¬Ҫрҙу¶ЁДкйgЈЁ1161-1189Ј©ЦШРЮЈ¬ГчИfҡvДкйgЈЁ1573-1620Ј©ЎўЗенҳЦОЈЁ1644-1661Ј©ЎўУәХэДкйgЈЁ1723-1735Ј©ҢТУРФцҪЁЕcРЮЭЭЎЈЛВЧшұұПтДПЈ¬ФӯһйОчЯM(jЁ¬n)ФәВдЎЈЦРЭSҫҖЙПФӯУРМмНхөоЈЁДПөоЈ©Ўўҙу·рөоЈЁЦРөоЈ©ЎўУ^ТфөоЈЁәуөоЈ©Ј¬ғЙӮИ(cЁЁ)ЕдөоЎўҺы·ҝЎў№қ(jiЁҰ)БxМГөИҪЁЦюЎЈІўУР·ҪРОЗ§·рұ®Т»НЁЎўҙуКҜ·рПсөИКҜҝМФмПс¶аЧрЎЈКЗЙПьhөШ…^(qЁұ)ТФҪЁЦюәкӮҘ¶шЦш·QөД·рҪМЛВФәЦ®Т»ЎЈҝ№ИХ‘р(zhЁӨn) ҺіхЖЪЈ¬ИХұҫЗЦВФЬҠҢўДПөоЎўәуөој°ЖдёҪҢЩҪЁЦюХЁҡ§Ј¬¬F(xiЁӨn)ғHҙжҙу·рөоЈЁЦРөоЈ©ј°Іҝ·ЦКҜҝМФмПсЎЈҙу·рөоҪЁУЪёЯЕ_(tЁўi)Ц®ЙПЈ¬ҸVЙоИэйgЈ¬БщјЬҙӘОЭЈ¬ҶОйЬРӘЙҪн”ЎЈЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

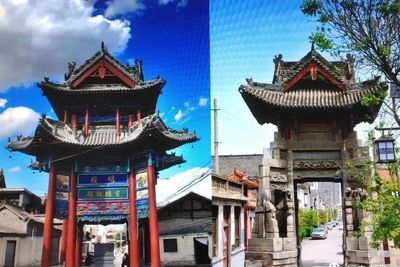

102ЎўйLЧУРЎҸҲұМФЖЛВ

ЎЎЎЎКј„“(chuЁӨng)ДкҙъІ»Ф”ЎЈЛВФәЧшұұіҜДПЈ¬Т»ЯM(jЁ¬n)ФәІјҫЦЎЈ¬F(xiЁӨn)ҙжХэөоЈ¬–|ЎўОчҺы·ҝЈ¬ХјөШГж·eјs465ЖҪ·ҪГЧЎЈХэөоҪЁУЪКҜЖцЕ_(tЁўi)»щЦ®ЙПЈ¬Е_(tЁўi)»щёЯ0.3ГЧЎЈХэөоГжҢ’ИэйgЈ¬ЯM(jЁ¬n)ЙоЛДҙӘЈ¬ҶОҙӘРӘЙҪн”ЎЈөоғИ(nЁЁi)БәјЬЛДҙӘйЬ–уНЁҙоЈ¬әуІЫО»ЦГјУБЛёщғИ(nЁЁi)ЦщЈ¬–уЙПіРЖҪБәЈ¬ЖҪБәЦ®ЙПКсЦщЎўІжКЦіРј№ҳӨЈ¬ЮD(zhuЁЈn)ҪЗдҒ?zhЁӨn)чУЙ°әЦ®ЙПФЩК©Ў°УЙ°әЎұөДЎ°ЦШУЙ°әЎұЧц·ЁЈ¬КЗөдРНЛОҙъФзЖЪЧц·ЁЎЈЦщо^І»К©ЖХЕДиКЎўк@о~І»іцо^әНРұҙоФЪБГпL(fЁҘng)ҳӨЕcПВЖҪҳӨҪY(jiЁҰ)ьc(diЁЈn)ЙПөДҙуҪЗБәЈ¬ИФұЈҙжБЛМЖҙъөДКЦ·ЁЎЈЛДҙӘёӨШһНЁЗ°әуйЬНвЦЖіЙИA–нЈ»йЬПВЮD(zhuЁЈn)ҪЗМҺһйҶОиВИэПВ°әЈ¬°әЧмҫщіКйLјвЗЩГж оЈ»ЛщУРИй–уЧоҪK¶јүәФЪХж°әЦ®ЙПЎЈҙуөоғИ(nЁЁi)ГчйgЙПСbУРЖҪфлЈ¬ЙПГжУРҫ«ГАөД„У(dЁ°ng)ОпҲD°ёЈ¬Й«қЙхrГчЎЈұМФЖЛВ·ЦЙПФәЎўЦРФәәНПВФәИэІҝ·ЦЎЈұМХЯЈ¬ҫGТІЎЈТтҸRФәғИ(nЁЁi)ПВФәУР№Е»ұТ»ЦкЈ¬ёЯОеХЙ¶аЈ¬ЖдҙЦК®ЛДИЛКЦҙоКЦ·ҪҝЙәПұ§Ј¬ҸДҙәөҪЗпЈ¬ХЪМмұОИХЈ¬қMҳдұМҫGЎЈЦРФәУРҫЮ°ШОеЦкЈ¬НҰ°ОЙnЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

103ЎўКҜЛДЕЖ·»әНДҫЛДЕЖ·»

ЎЎЎЎЛДЕЖ·»ЈЁ°ьАЁКҜЕЖ·»ЎўДҫЕЖ·»Ј©ЛДЕЖ·»(°ьАЁКҜЕЖ·»ЎўДҫЕЖ·»)(өЪЖЯЕъҮшұЈ)•r(shЁӘ)ҙъЈәГчөШЦ·ЈәТніЗҝhЕfіЗДПК®ЧЦҪЦРД„“(chuЁӨng)ҪЁДкҙъІ»Ф”Ј¬КҜЕЖ·»һйЛДЦщИэҳЗЗаКҜҪY(jiЁҰ)ҳӢ(gЁ°u)Ј¬ҶОйЬК®ЧЦРӘЙҪн”ЎЈГчИfҡvИэК®ҫЕДк(1611Дк)ЎўЗеЗ¬ВЎЎўГсҮшДкйgҢТУРРЮЭЭЎЈЖҪГж·ҪРОЈ¬·»ПВЛДГжҝЙТФНЁРРЈ¬ГжйҹЎўЯM(jЁ¬n)Йоҫщһй5.5ГЧЎЈБәјЬЎў¶·–нЎўҙӘпwЎўҙ№ЙҸЦщөИҫщһйДҫҳӢ(gЁ°u)Ј¬ПВҢУЦщиК»Ё°еЕ_(tЁўi)»щөИҫщһйКҜЩ|(zhЁ¬)Ј¬КҜЦщЎўо~иКЙПёЎөсИЛОпЎўЗЭ«FЎў»Ё»ЬөИЎЈДҫЕЖ·»О»УЪіЗұұЈ¬ЕcКҜЛДЕЖ·»ПаҢҰЦЕЈ¬ЛДЦщИэҳЗДҫҪY(jiЁҰ)ҳӢ(gЁ°u)Ј¬ЦШйЬК®ЧЦРӘЙҪн”ЎЈҝӮёЯ20УаГЧЎЈЦШҪЁУЪГчИfҡvЛДК®Т»Дк(1631Дк)Ј¬ЗеҝөОхЎўГсҮшДкйgҢТУРРЮЭЭЎЈЖҪГж·ҪРОЈ¬ГжйҹЎўЯM(jЁ¬n)Йоҫщһй6ГЧЈ¬ЛДГжҝЙТФНЁРРЎЈКҜЛДЕЖ·»өсҝМұЖХжҫ«ГАЈ¬ІЙУГҲAөсЎўзUҝХөсЎў°лҲAөсЎўЖҪөсөИёч·NөсҝМКЦ·ЁЈ¬ҢўИЛОпЎўшB«FЎў»Ё»ЬөИјyҳУІ»ВдЛЧМЧөДп—УЪКҜЦщЎўо~иКЙПЎЈЦчуwН»іцЈ¬БўуwёРҸҠ(qiЁўng)Ј¬өсҝМҫҖЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

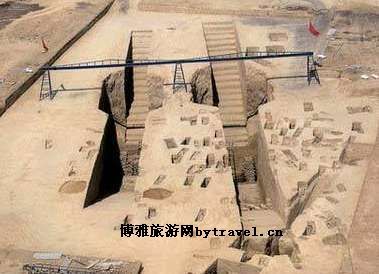

104ЎўТніЗҙуәУҝЪЯzЦ·

ЎЎЎЎҙуәУҝЪЯzЦ·ЈЁөЪОеЕъКЎұЈЈ©•r(shЁӘ)ҙъЈәРВКҜЖчЎўОчЦЬЎў–|ЦЬЎўқhҙъөШЦ·ЈәЕR·ЪКРТніЗҝhВЎ»ҜжӮ(zhЁЁn)ҙуәУҝЪҙе–|ұұҙуәУҝЪЯzЦ·О»УЪТніЗҝhВЎ»ҜжӮ(zhЁЁn)ҙуәУҝЪҙе–|ұұЈ¬Гж·eјs80ИfЖҪ·ҪГЧЎЈҙуәУҝЪЯzЦ·О»УЪТніЗҝhВЎ»ҜжӮ(zhЁЁn)ҙуәУҝЪҙе–|ұұЈ¬ҫаҝhіЗјs6№«АпЈ¬·ЦІјГж·eјs80ИfЖҪ·ҪГЧЈ¬Ф“ЯzЦ·Ҫӣ(jЁ©ng)ҝј№ЕХ{(diЁӨo)ІйЎўҝұМҪәНҫЦІҝ°l(fЁЎ)ҫтөГҙ_¶ЁЦӘһйРВКҜЖч•r(shЁӘ)ҙъЎўЦЬҙъЎўқhҙъ•r(shЁӘ)ЖЪЎЈРВКҜЖчЯzЦ·О»УЪОчІҝЈ¬ОчЦЬЯzЦ·О»УЪЦРІҝЈ¬–|ЦЬЯzЦ·О»УЪ–|ұұәНұұІҝЈ¬Д№ИәО»УЪЯzЦ·өДЦРІҝЖ«ұұЈ¬қhҙъЯzЦ·О»УЪЯzЦ·өДДПІҝЈ¬ОД»ҜҢУәсјs0.5-2.5ГЧЎЈ”аСВЙПұ©УР»ТҝУЈ¬өШГжј°»ТҝУғИ(nЁЁi)ІЙјҜУРРВКҜЖч•r(shЁӘ)ҙъөДДаЩ|(zhЁ¬)јtМХЖ¬;ОчЦЬ•r(shЁӘ)ЖЪөДҠAЙ°»ТМХАKјyШӘЎўДаЩ|(zhЁ¬)»ТМХ№ЮҡҲЖ¬;ҙәЗп•r(shЁӘ)ЖЪөДҠAЙ°»ТМХАKјyШӘЈ¬®[ЎўДаЩ|(zhЁ¬)»ТМХАKјyЕиЎў№ЮҡҲЖ¬;‘р(zhЁӨn)Үш•r(shЁӘ)ЖЪөДҫнІЭјyНЯ®”(dЁЎng)ҡҲЖ¬ј°МХЦ§ү|;қhҙъөДАKјyНІНЯЎў°еНЯөИҡҲЖ¬ЎЈОчЦЬЦБҙәЗпіхДкөДЧеД№ИәКЗҙуәУҝЪЯzЦ·өДЦШТӘҪMіЙІҝЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

105ЎўМ«әНҺrЕЖҳЗ

ЎЎЎЎМ«әНҺrЕЖҳЗО»УЪЙҪОчКЎҪйРЭКРіЗ–|ұұ20№«АпұұРБОдҙеЎЈЗе№вҫw¶юК®ИэДкЈЁ1897ДкЈ©ҪЁФмЎЈТтЛьНЁЙн°ьЖцҫ«ГАИAыҗөДБрБ§п—јюЈ¬¶шұ»®”(dЁЎng)?shЁҙ)ШИЛ·QЦ®һйЎ°БрБ§ЕЖ·»ЎұЎЈМ«әНҺrЕЖҳЗЈ¬ФӯКЗФ“ҙеХжОдҸRЗ°өДйTЗ°·»Ј¬ЖдЧшұұПтДПЈ¬ХјөШ27.7ЖҪ·ҪГЧЎЈ“ю(jЁҙ)ӮчЈ¬Ф“ЕЖҳЗһйЗе№вҫw¶юК®ИэДк(1897)ДкЈ¬ұұРБОдҙе•xЙМҫЮё»јҪКПјТЧејҪТФәНФЪҢҰҙеғИ(nЁЁi)өДЖЯЧщҸRУоЯM(jЁ¬n)РРСa(bЁі)РЮ•r(shЁӘ)Ј¬ФЪХжОдҸRЦРЭSҫҖЦ®ЙҪйTЗ°ЛщРВҪЁЎЈлmИ»¬F(xiЁӨn)ФЪЦ»КЈПВБЛЕЖҳЗЯ@ӮҖ(gЁЁ)ҶОуwҪЁЦюЈ¬ө«КЗУЙҙЛОТӮғҝЙТФПлПу®”(dЁЎng)ДкХжОдҸRөДҡв„ЭЈ¬ФЪГчйgОчӮИ(cЁЁ)ЦщөЧУРЎ°№вҫw¶ЎУПДк(1897)ДкФмБўЎұөДо}УӣЎЈҙЛЕЖҳЗһйЛДЦщИэҳЗРӘЙҪн”БрБ§ҙuКҜҪY(jiЁҰ)ҳӢ(gЁ°u)Ј¬·»ёЯ8.5ГЧЈ¬йL9.65ГЧЈ¬Ң’1.55ГЧЈ¬Е_(tЁўi)ГчһййL·ҪРОЈ¬ЛДЦЬФO(shЁЁ)үәйЬКҜЈ¬ЦРйgУГ·ҪҙuРұЬ¬Ј¬З°йЬФO(shЁЁ)ЛДІҪМӨІҪЈ¬ғЙӮИ(cЁЁ)ҙ№Һ§МҺөсКҜӘ{Т»ҢҰЈ¬Цщ»щЧщһйКҜЦЖнҡҸӣЧщЈ¬№зД_ЛДҪЗөсҪЗ«FЈ¬ЦРйgУГАpЦҰ»Ё°кПаЯBЎЈХыӮҖ(gЁЁ)ҪЁЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

106ЎўЗъОЦСтЙаД№өШ

ЎЎЎЎСтЙаҙеФЪЗъОЦҝhіЗ–|ұұ·ҪПтјs12№«АпМҺЈ¬О»УЪджәУәУ№ИДПӮИ(cЁЁ)Ј¬Д№өШҫНФЪҙеДПөДҺXөШЙПЈ¬ЦшГыөДЗъҙеЎӘМмсRЯzЦ·О»УЪджәУәУ№ИұұӮИ(cЁЁ)ё№өШЈ¬СтЙаД№өШЕcЗъҙеЎӘМмсRЯzЦ·ғИ(nЁЁi)өДұұЪw•xәоД№өШёфәУ№ИПаНыЈ¬ЖдйgКЗҢ’йҹөДджәУәУ№Иј°Е_(tЁўi)өШЈ¬ЦұҫҖҫалx4500ГЧЎЈСтЙаҙеДПЯ…өДНБҺXКЗУЙТніЗ·ҪПтСУЙмЯ^ҒнөДЎЈТніЗЈ¬Н¬ҳУКЗ•xҮшөДё№РДЈ¬Я@үKНБөШіРЭdБЛёь¶аөДОД»ҜіБөнЎЈСтЙаЈ¬ғHҸДЧЦГжҫНДЬЧҢИЛёЎПлВ“(liЁўn)фжЎЈСтЙаҙеҙеГыөДҒнҡvТСҹoҸДҝЙҝјЈ¬»тТтөШАнО»ЦГөГГыЈ¬ө«ёь¶аөДҝЦЕВКЗЕcҙәЗп•r(shЁӘ)ЖЪ•xҮшөДСтЙаКПУРкP(guЁЎn)Ј¬Тт?yЁӨn)йФЪЗъОЦУРФS¶аөШГы¶јЕcҡvК·ЙПөД•xҮшУРЦшЗ§ҪzИfҝ|өДВ“(liЁўn)ПөЎЈСтЙаКЗТ»ӮҖ(gЁЁ)№ЕАПөДРХКПЈ¬ҪсМмөДЎ¶°ЩјТРХЎ·ЦРТСІ»ТҠСтЙаЈ¬ө«СтЙаКПКЗҙәЗп•r(shЁӘ)ЖЪ•xҮшөДТ»ӮҖ(gЁЁ)п@әХРХКПЈ¬ФЪ•xҮшҡvК·ЙП°зСЭБЛЦШТӘөДҪЗЙ«Ј¬МШ„eКЗ•xҮшНнЖЪөДЦшГыХюЦОјТСтЙаГZЈ¬ЧЦКеПтЈ¬ГыІ«БРҮшЈ¬һй®”(dЁЎng)•r(shЁӘ)өДГыіјЎЈСтЙаКПФҙіц•xҮш№«КТЈ¬КЗ•xЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

107ЎўЖҪнҳэҲйTЛВ

ЎЎЎЎэҲйTЛВэҲйTЛВ(өЪЛДЕъҮшұЈ)•r(shЁӘ)ҙъЈәОеҙъЦБЗеөШЦ·ЈәЖҪнҳҝhіЗ–|ұұ54№«АпКҜіЗжӮ(zhЁЁn)Фҙо^ҙеэҲйTЙҪВҙЛВ„“(chuЁӨng)ҪЁУЪұұэRМмұЈДкйg(550ЎӘЎӘ559Дк)Ј¬ОеҙъәуМЖј°ЛОҪр•r(shЁӘ)ЖЪФшУиҙуТҺ(guЁ©)ДЈ”U(kuЁ°)ҪЁЈ¬УИЖдКЗұұЛОҪЁВЎФӘДк(950Дк)Ј¬ТҺ(guЁ©)ДЈЯ_(dЁў)өҪҳOКўЈ¬Ў°өоМГејЙб”ө(shЁҙ)°ЩУҜЎұЎЈәуҡvҙъҪФУРРЮЭЭЎЈ¬F(xiЁӨn)ҙжәуМЖЎўЛОЎўҪрЎўФӘЎўГчЎўЗеҪЁЦюЖЯК®УайgЎЈЛВЧшұұіҜДПЈ¬ХјөШГж·e5070ЖҪ·ҪГЧЎЈІјҫЦһй–|ЎўЦРЎўОчИэВ·ЭSҫҖЈ¬ёч—lЭSҫҖУЦ·ЦһйЗ°ФәЎўЦРФәәНәуФәЎЈҪЁЦюТАөШРО¶шҪЁЈ¬ёЯөНеe(cuЁ°)ВдЈ¬ЦчҙО·ЦГчЎЈЦРҫҖҪЁЦюЦчТӘУРЗ°ФәөДЙҪйT(МмНхөо)Ўў–|ОчАИ·ҝЎў–|ОчЕдөоЎў·рҙұЎўЦРөоЎўзҠҳЗЎЈәуФәУР–|ОчЙ®ЙбЎўәуөо(Ијҹф·рөо);–|ҫҖУРКҘЙ®МГОейgЎўЛ®к‘өоЖЯйgј°¶UМГЎўЙ®ЙбЎўсRҺэөИёҪҢЩҪЁЦю;ОчҫҖУРЗ°әуғЙҪMЛДәПФәЙ®Йбј°Һм·ҝөИёҪҢЩҪЁЦюЎЈЦчТӘҪЁЦюҫщ·ЦІјФЪЦРҫҖЙПЎЈОчЕдөоО»УЪЦРЭSҫҖЗ°ФәОчӮИ(cЁЁ)Ј¬һйЛВғИ(nЁЁi)Чо№ЕАПөДҪЁЦюЎЈ„“(chuЁӨng)ҪЁЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

108ЎўёЙҝУДПЙсҸR

ЎЎЎЎ•r(shЁӘ)ҙъЈәГчЦБЗеөШЦ·ЈәЙҪОчКЎ•xЦРКРЖҪЯbҝh№ЕМХжӮ(zhЁЁn)ёЙҝУҙеЖҪЯb№ЕіЗТФДПЈұ№«АпөДёЙҝУҙеЈ¬УРТ»ЧщӘҡ(dЁІ)ҫЯМШЙ«өД·рЛВЈ¬ФӯГыТ®Э”ЙсмфЈ¬АП°ЩРХТтЖдҫУҝhіЗЦ®ДПЈ¬ЛЧ·QЖдһйЎ°ДПЙсҸRЎұЎЈФзФЪЗеҙъіхЖЪЈ¬ДПЙсҸRҫНіЙһйФ“ЛВөД¶Ё·QБЛЎЈкP(guЁЎn)УЪДПЙсҸRөДКјҪЁДкҙъЈ¬ТСҹoңК(zhЁіn)ҙ_УӣЭdЈ¬ө«“ю(jЁҙ)ГчјОҫёЛДК®Т»ДкЈЁЈұЈөЈ¶ЈІЈ©Ў¶ЦШРЮТ®Э”ЙсмфзҠҳЗұ®УӣЎ·ЛщЭdЈ¬®”(dЁЎng)•r(shЁӘ)Ф“ЛВЎ°ҙОҪЁғЙҸTЈ¬–|ӮИ(cЁЁ)ИэҙуКҝЖРЛ_Ј¬¶ю°ЛБ_қhЈ»Оч„tЧУҢOКҘДёЈ¬КМБРЦTЙсЎұЎЈЦРҮш·рҪМФЪМЖҙъД©ЖЪТСҢўК®БщБ_қhСЭЧғ?yЁӯu)йК®°ЛБ_қhЈ¬¶шДПЙсҸRФЪіхҪЁ•r(shЁӘ)К№УГЎ°К®БщБ_қhЎұТҺ(guЁ©)ЦЖЈ¬ХfГчФ“ЛВөДіхҪЁ•r(shЁӘ)йgЈ¬ЧоНнТІ‘Ә(yЁ©ng)ФЪМЖҙъЦРЖЪЎЈДПЙсҸRХэөоЦчмлТ®Э”НУБ_Ј¬·ЁГыЎ°ҫЯЧгЗ§№вГчЖРЛ_ЎұЈ¬ФЪЛЧ•r(shЁӘ)һйеИЕюБ_Рl(wЁЁi)ҮшҶМЯ_(dЁў)ДҰЎӨПӨЯ_(dЁў)¶аНхЧУөДНхеъЈ¬№ІН¬ЙъУРОЁТ»өДДРәўБ_впБ_ЎЈғәЧУіцЙъЗ°Ј¬ҶМЯ_(dЁў)ДҰНхЧУҫН·Е—үНхО»А^іРҷа(quЁўn)¶шлxјТіцЧЯЈ¬„“(chuЁӨng)Бў·рҪМЈ¬іЙһй·рЧжЈ¬ұ»Чр·QһйбҢеИДІДбЎЈ·рӮчБ_впЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

109ЎўМмжӮ(zhЁЁn)ҙИФЖЛВ

ЎЎЎЎҙИФЖЛВКЗМмжӮ(zhЁЁn)ҝh¬F(xiЁӨn)ҙжЯ…ИыҡvК·ОД»ҜОДОпөДөдРНЈ¬ТФЖдҡvК·ҫГЯh(yuЁЈn)Ј¬ТҺ(guЁ©)ДЈәкҙу¶шЦш·QЈ¬УЪ1957ДкЙҪОчКЎХюё®ҢҸ¶ЁһйКЎјүОДОпұЈЧo(hЁҙ)ҶОО»Ј¬2006Дк5ФВ•xЙэһйҮшјТјүОДОпұЈЧo(hЁҙ)ҶОО»ЎЈҙИФЖЛВКјҪЁУЪМЖҙъЈ¬УЙҝhЦҫУӣЭdЈ¬Ш‘ФӘДкйgЈЁ785ЎӘ805Ј©ЦюМміЙЬҠіЗіШЎЈЎ°ЬҠЎұМЖіҜһйЬҠКВҶОО»ЎЈіЗіШКЗЬҠКВТӘЛШФO(shЁЁ)К©Ц®Т»ЎЈТ»°гЦvЈ¬ПИЦюіЗіШЈ¬әуРЮЛВҸRЎЈҙИФЖЛВҪЁЦюФЪШ‘ФӘЦ®әуЈ¬ДЗ•r(shЁӘ)ҪР·ЁИAЛВЈ¬өҪЯ|й_М©°ЛДкЈЁ1019ДкЈ©ЦШРВРЮЭЭЎЈөҪГчіҜЦРөДРыөВДкйgЈЁ1426ЎӘ1435ДкЈ©УЦЯM(jЁ¬n)РРҙуРЮЈ¬л·ЩnЎ°ҙИФЖЛВЎұЈ¬К··QЎ°кP(guЁЎn)НвҫЮ„xЎұЎЈЗеіҜЈ¬ТаҢТУРРЮЭЭЈ¬ө«Т»ЦұұЈіЦФӘГчіҜ•r(shЁӘ)өДҪЁЦюпL(fЁҘng)ёсЎЈҙИФЖЛВХјөШ1ИfЖҪ·ҪГЧЈ¬УРөойwЙ®Йб85йgЎЈ¬F(xiЁӨn)һйЛДЦШҙуөоЎўИэЯM(jЁ¬n)ФәВдЈ¬ҸДДПөҪұұЈ¬ТАҙОһйҪр„ӮөоЈЁТІКЗЙҪйTөДХэйTЈ©ЎўМмНхөоЈЁУЦҪРҙуРЫҢҡөоЈ©ЎўбҢеИөоЎўЕюұRөоЎЈТ»өоұИТ»өоёЯЈ¬Т»өоұИТ»өоРЫӮҘЎЈХыӮҖ(gЁЁ)ЛВФәҪЁЦюТФЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

110Ўў–|эҲУ^Д№Иә

ЎЎЎЎЎ°·Ък–ЛОҪрД№ИәЎұУЪ2008Дк6ФВ°l(fЁЎ)¬F(xiЁӨn)Ј¬ХыӮҖ(gЁЁ)ҝј№Е°l(fЁЎ)ҫт№ӨЧчЦР№І°l(fЁЎ)ҫт№ЕД№Фб27ЧщЈ¬°l(fЁЎ)ҫтГж·e1196ЖҪ·ҪГЧЎЈЖдЦРҙuКТД№16ЧщЈ¬НБ¶ҙД№11ЧщЎЈҙuКТД№ТФРО о·ЦоҗЈ¬·Цһй°ЛҪЗРО(8Чщ)ЎўБщҪЗРО(5Чщ)әНЛДЯ…РО(3Чщ)ЎЈТФГж·e·ЦоҗЈ¬·ЦһйҙуД№(5ЖҪ·ҪГЧТФЙП8Чщ)ЎўЦРД№(3ЖҪ·ҪГЧЦБ5ЖҪ·ҪГЧ6Чщ)әНРЎД№(3ЖҪ·ҪГЧТФПВ2Чщ)ЎЈНБ¶ҙД№ТФГж·e·ЦоҗЈ¬·ЦһйҙуД№(5ЖҪ·ҪГЧТФЙП2Чщ)ЎўЦРД№(3ЖҪ·ҪГЧЦБ5ЖҪ·ҪГЧ2Чщ)әНРЎД№(3ЖҪ·ҪГЧТФПВ7Чщ)ЎЈФЪұҫҙО°l(fЁЎ)ҫтЦР°l(fЁЎ)¬F(xiЁӨn)БЛ7ЧщҙuөсЎўІКАLәНұЪ®ӢоҗД№ФбУИһйМШ„eЈ¬ЛьӮғҢЩУЪғЙӮҖ(gЁЁ)јТЧеД№өШЎЈұұЯ…өДД№ЦчИЛРХКПёщ“ю(jЁҙ)іцНБОпНЖңyһйЎ°ЦЬКП»т…ЗКПЎұЈ»ДПЯ…өДҸДіцНБөДГчМГ(ЛОҪр•r(shЁӘ)ЖЪІҝ·ЦөШ…^(qЁұ)ҢўД№өШөДТҺ(guЁ©)„қҲD·QЦ®һйЎ°ГчМГЎұ)ЎўЩIөШИҜөИОДЧЦЩYБПҒнҝҙЈ¬Д№ЦчИЛКЗЙъ»оФЪҪрҙъФзЖЪөДЎ°НхКПЎұјТЧеЎЈЭ^һйНкХыөД5М–НхКПјТЧеД№өШөДГчМГЈ¬ЧоЙП·ҪЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

111Ўў°ЧЗу¶чДЈ·¶ІЎКТЕfЦ·

ЎЎЎЎ°ЧЗу¶чДЈ·¶ІЎКТЕfЦ·О»УЪОеЕ_(tЁўi)ҝhіЗ–|45№«АпөДЛЙҺrҝЪҙеЈ¬КЗИ«ҮшЦШьc(diЁЈn)ОДОпұЈЧo(hЁҙ)ҶОО»ЎЈ1938Дк6ФВ17ИХЈ¬јУДГҙу0ҶTЎўРШНвҝЖҢЈјТ°ЧЗу¶чН¬ЦҫҸДСУ°ІҒнөҪ•xІмјҪЬҠ…^(qЁұ)ЛҫБоІҝсvөШҪрҚҸҺмҙеЈ¬ұ»ЬҠ…^(qЁұ)ЛҫБоҶTЖёХҲһйЬҠ…^(qЁұ)Рl(wЁЁi)ЙъоҷҶ–ЎЈ6ФВ19ИХЪsөҪЬҠ…^(qЁұ)әу·Ҫбt(yЁ©)ФәсvөШЛЙҺrҝЪҙеЈ¬РБЗЪ№ӨЧчҪьЛДӮҖ(gЁЁ)ФВЎЈУHЧФФO(shЁЁ)УӢ(jЁ¬)Ј¬ЦёҢ§(dЁЈo)К©№ӨЈ¬ҢўФӯҒнөДэҲНхҸRёДҪЁіЙІЎКТЈ¬әуұ»•xІмјҪЬҠ…^(qЁұ)ЛҫБоІҝЧu(yЁҙ)һйЎ°°ЧЗу¶чДЈ·¶ІЎКТЎұЎЈ°ЧЗу¶чН¬ЦҫСіВҡәуЈ¬Г«ЦчПҜУH№PЧ«Ң‘БЛЎ¶јo(jЁ¬)До°ЧЗу¶чЎ·Т»ОДЎЈҪв·ЕәуЈ¬ФЪ°ЧЗу¶чДЈ·¶ІЎКТЕФЯ…Ј¬РВҪЁБЛЎ°јo(jЁ¬)До°ЧЗу¶чкҗБРКТЎұЈ¬әуёДһйЎ°°ЧЗу¶чјo(jЁ¬)Дор^ЎұЎЈјo(jЁ¬)Дор^ҙуФәХэЦРЈ¬В–БўЦш6ГЧ¶аёЯөДқh°ЧУсо}ЧЦЛюЈ¬ХэГжзқҝМЦшГ«ЦчПҜЎ¶јo(jЁ¬)До°ЧЗу¶чЎ·И«ОДЈ»ЧуӮИ(cЁЁ)ҝМУР-ФӘҺӣөДЎ°ҢW(xuЁҰ)Б•(xЁӘ)°ЧЗу¶чН¬ЦҫөДҹo®a(chЁЈn)лAјүөДҮшлHЦчБxёпГьҫ«ЙсЈ¬һйИ«КАҪзИЛГсөДАыТж¶ш¶· ҺЎұөДо}Ф~Ј»УТӮИ(cЁЁ)һйВҷҳsХйФӘҺӣ•шҢ‘өДЎ°ӮҘҙуөДҮшлHЦчЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

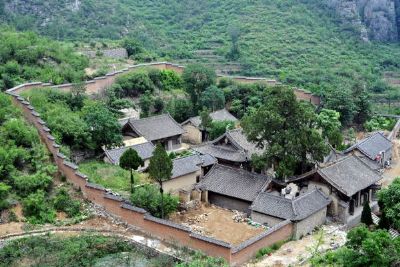

112ЎўЖоҝhжӮ(zhЁЁn)әУҳЗ

ЎЎЎЎО»УЪЖоҝhіЗ–|ұұ7Ј®5№«АпМҺөДЩZБожӮ(zhЁЁn)ЎЈЯ@Т»ҪЁЦюЈ¬КјҪЁУЪГчҙъРыөВДкйgЈ¬Я@КЗТ»МҺЧФіЙТ»уwөД№ЕҪЁЦюЎЈжӮ(zhЁЁn)әУҳЗЈ¬О»УЪЖоҝhіЗ–|ұұ7Ј®5№«АпМҺөДЩZБожӮ(zhЁЁn)ЎЈЯ@Т»ҪЁЦюЈ¬КјҪЁУЪГчҙъРыөВДкйgЈ¬Я@КЗТ»МҺЧФіЙТ»уwөД№ЕҪЁЦюЎЈжӮ(zhЁЁn)әУҳЗ№ІУР4ҢУЈ¬ҳЗуwёЯЯ_(dЁў)15.5ГЧЈ¬–|ОчйLЯ_(dЁў)15.5ГЧЈ¬ДПұұҢ’¶Иһй13.5ГЧЎЈжӮ(zhЁЁn)әУҳЗЛДЦЬЈ¬УР18ёщГчЦщЈ¬өЧҢУУРТ»ҙuЖц¶шіЙ№°РОйT¶ҙЎЈйT¶ҙйL8ГЧЈ¬Ң’2Ј®8ГЧЎЈЯ@Т»ҳЗйwКҪҪЁЦюЈ¬ФЪЙҪОчКЎғИ(nЁЁi)ТСІ»¶аТҠЈ¬¬F(xiЁӨn)ұ»БРһйЙҪОчКЎЦШьc(diЁЈn)ОДОпұЈЧo(hЁҙ)ҶОО»Ц®Т»ЎЈжӮ(zhЁЁn)әУҳЗһйҶОуwҳЗйwКҪҪЁЦюЈ¬КјҪЁУЪГчҙъәйОдіхДкЈ¬ҫаҪсТСУР600¶аДкөДҡvК·ЎЈҳЗ–|ОчйL15Ј®5ГЧЈ¬ДПұұҢ’13Ј®5ГЧЈ¬ГжҢ’ОейgЈ¬№ІУРЛДйЬИэҢУЈ¬ёЯЯ_(dЁў)15Ј®5ГЧЎЈҳЗөДөЪТ»ҢУУРҙuЖц№°йTЈ¬йT¶ҙйL8ГЧЈ¬Ң’3ГЧЈ¬ДПұұШһНЁЈ¬№ЕһйРРИЛЬҮсRөДНЁөАЎЈҙИмыМ«әуОчМУйL°ІөДНҫЦРЈ¬Ҫӣ(jЁ©ng)Я^Я@АпЈ¬сvЧгУ^ЩpЈ¬ЩқІ»Ҫ^ҝЪЎЈҳЗөДЛДЦЬЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

113Ўў»фЦЭ№ДҳЗ

ЎЎЎЎ»фЦЭ№ДҳЗ•r(shЁӘ)ҙъЈәГчЎўЗеөШЦ·Јә»фЦЭКРіЗғИ(nЁЁi)КРЦРРД№ДҳЗЈ¬УЦ·QОДІэйwЈ¬ГчИfҡvК®Т»Дк(1583Дк)ҪЁЈ¬ҡvҙъҢТУРРЮИЧЎЈИэЦШйЬК®ЧЦРӘЙҪн”0Ј¬НЁёЯ27ГЧЈ¬ҪЁЦюГж·e225ЖҪ·ҪГЧЎЈөЧҢУёЯ7ГЧЈ¬ҙuЖцК®ЧЦИҜ№°КҪНЁөАЈ¬Шһҙ©–|ОчДПұұЛД—lҙуҪЦЎЈГҝГжйT¶ҙХэЙП·ҪЗ¶ЖцТ»ЗаКҜұ®Ј¬–|Ф»:Ў°ҢҰ»фЎұЈ¬ДПФ»:Ў°УӯС¬ЎұЈ¬ОчФ»Ў°жӮ(zhЁЁn)·ЪЎұЈ¬ұұФ»Ў°№°іҪЎұЎЈЕ_(tЁўi)»щёЯЦЕЈ¬УГЗаКҜЎўЗаҙu»мәПЖціЙК®ЧЦИҜ№°РОНЁөАЈ¬ЛДПтШһНЁЎЈЙПЦюДҫҳӢ(gЁ°u)ҳЗйwғЙҢУЈ¬ГжҢ’ЯM(jЁ¬n)ЙоёчОейgЈ¬¶юҢУИэөОЛ®Ј¬К®ЧЦРӘЙҪКҪОЭн”ЎЈЛДЦЬҮъАИөсҝМУР»Ё»ЬЎўЗЭ«FөИҲD°ёЎЈНЯн”°ІСbУР¶юК®°ЛЛЮБрБ§ФмПсәНИэІКБрБ§ј№«FЎЈ№ДҳЗҝӮёЯ29ГЧЈ¬өЗҳЗМчНыЈ¬ЙҪҙЁпL(fЁҘng)№вЈ¬»фҝhіЗҫ°Ј¬ұMКХСЫәҹЎЈ2019Дк10ФВ7ИХЈ¬»фЦЭ№ДҳЗИлЯxөЪ°ЛЕъИ«ҮшЦШьc(diЁЈn)ОДОпұЈЧo(hЁҙ)ҶОО»ГыҶОЎЈЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

114ЎўРўБxМмэRҸR

ЎЎЎЎМмэRҸRМмэRҸR(өЪЛДЕъКЎұЈ)•r(shЁӘ)ҙъЈәФӘөШЦ·ЈәРўБxКРОаН©жӮ(zhЁЁn)ЦРНхННҙеМмэRҸRО»УЪЙҪОчКЎРўБxКРОаН©жӮ(zhЁЁn)ЦРНхННҙеЎЈ2004Дк6ФВЙҪОчКЎИЛГсХюё®№«ІјһйКЎјүОДОпұЈЧo(hЁҙ)ҶОО»ЎЈФ“ҸR¬F(xiЁӨn)ҙжҪЁЦюһйФӘҙъҪЁЦюЈ¬ҙуЗеҝөОх39ДкУРЯ^Т»ҙОҙуөДЦШРЮЎЈҪЁҮшәуЈ¬УЙҝhХюё®“ЬҝоҫSРЮМмэRҸRҙуөоЎўҳ·ҳЗЈ¬¬F(xiЁӨn)ұЈҙжЭ^НкХыЎЈХыЧщЛВҸRЧшұұПтДПЈ¬ұұёЯДПөНЈ¬ДПұұйL88.8ГЧЈ¬–|ОчҢ’54ГЧЈ¬ҝӮГж·eјs4790ЖҪ·ҪГЧЎЈХыуwҪЁЦюҮА(yЁўn)Ц”(jЁ«n)әПАнЈ¬ЦРЭSҫҖЕЕБРЈәХэөоЎўҳ·ҳЗЎў–|ОчЖ«өоЎЈҙуөоЧшұұПтДПЈ¬ЧшУЪЛВФәғИ(nЁЁi)ұұІҝөДёЯЕ_(tЁўi)Ц®ЙПЈ¬КЗұҫЛВФәЧоЦчТӘөДҪЁЦюЦ®Т»Ј¬ГжйҹОейgЈ¬ЯM(jЁ¬n)ЙоБщйЬЗ°Һ§АИ‘ТЙҪн”ЎЈЕ_(tЁўi)ГчөДёЯ¶ИЭ^РЎЈ¬Ц»ФO(shЁЁ)Т»ҢУлAКҜЎЈҙуөоүҰуwғИ(nЁЁi)ЎўНвүҰһйЗаҙuЕЬЖцЈ¬ғИ(nЁЁi)үҰүҰЙн°Ч»ТДЁГжЈ¬ФЪҙуөоөДғЙӮИ(cЁЁ)ЖцЦ§Чo(hЁҙ)°«үҰТ»өАЎЈөон”дҒКҜЖцБрБ§ј№НЯЈ¬йЬПВһйҶОВNҙ№°ә¶·№°ЎЈҙуөойTёЯ3ГЧЈ¬Ң’2.8ГЧЈ¬өоНвйЬПВ6ёщ“ОЦщЈ¬ГҝЦщПВ¶јУРЦщ»щЈ¬ЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

115ЎўМХЛВұұД№өШ

ЎЎЎЎМХЛВұұД№өШ•r(shЁӘ)ҙъЈәғЙЦЬЦ®лHЎӘЎӘ‘р(zhЁӨn)ҮшөШЦ·ЈәЕR·ЪКРПе·ЪҝhМХЛВаl(xiЁЎng)МХЛВҙеұұјs50ГЧ–|ёЯОчөНөДЕ_(tЁўi)өШЙПМХЛВҙеО»УЪЙҪОчКЎПе·ЪҝhіЗ–|ұұјs7№«АпМҺЈ¬л`ҢЩУЪМХЛВжӮ(zhЁЁn)Ј¬ФЪЛюғәЙҪТФОчЎЈМХЛВұұғЙЦЬД№өШО»УЪМХЛВҙеұұјs800ГЧМҺЈ¬ТтҪьДкұIД№ұ»°l(fЁЎ)¬F(xiЁӨn)ЎЈДҝЗ°ТСҙууwАеЗеМХЛВұұД№өШөД·¶ҮъәНД№Фб·ЦІј оӣrЎЈМХЛВұұД№өШО»УЪЛюғәЙҪОчВҙЙҪЗ°Пт·ЪәУ№ИөШ(јҙЕR·ЪЕиөШ)Я^¶ЙөДьSНБЬ«ЙПЈ¬ьSНБЬ«ФзТСұ»ёДФмһйЖҪХыөДМЭМпЈ¬УЙ–|ПтОчлAМЭ оқuҙОҪөөНЎЈД№өШҝӮГж·eФЪ24ИfЖҪ·ҪГЧЧуУТЈ¬өШ„Эй_йҹЈ¬Д№…^(qЁұ)лSөШ„ЭҙууwСШОчұұЎӘ–|ДП·ҪПтЕЕБРЈ¬–|ОчйLјs600ГЧЈ¬ДПұұҢ’јs400ГЧЎЈДҝЗ°ТСФЪМХЛВұұД№өШМҪіцД№Фб1283ЧщЎўЬҮсRҝУ1ЧщЎЈҸДД№Фб·ЦІјЗйӣrҒнҝҙЈ¬МХЛВұұД№өШ‘Ә(yЁ©ng)Ф“УРҪy(tЁҜng)Т»өДТҺ(guЁ©)„қЈ¬Д№ФбТтөИјүөДІ»Н¬ҙжФЪРЎөД·Ц…^(qЁұ)ЈәҙуРНД№ФбНЁіЈСШОчұұЎӘ–|ДПЦчҫҖЕЕБРЈ¬ЦРРЎРНД№ФбјҜЦРЙўІјУЪҙуД№ЦЬҮъЈ¬ІўЕcҙуРНД№ФбРЎЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

116ЎўМХЛВЯzЦ·

ЎЎЎЎҸVЩуё»рҲөДЙҪОч•xДПөШ…^(qЁұ)Ј¬өШМҺьSәУЦРУОЈ¬–|‘{ЦР—lЦ®ҫюЈ¬ОчТА…ОБәЦ®лU(xiЁЈn)Ј¬ДПЕRьSәУЦ®үqЈ¬Т»—l·ЪәУҝvШһЈ¬МN(yЁҙn)УэіцЧФЯh(yuЁЈn)№ЕЕfКҜЖч•r(shЁӘ)ҙъ¶ЎҙеИЛТФҪөөДУЖҫГҡvК·әНШSё»¶аІКөДОД»ҜЈ¬ёьУРЎ°Ҳт¶јЖҪк–ЎұЎўЎ°ПДРжЎұЎўЎ°УЭКе·вМЖЎұөДӮчХfЈ¬ҡvҒн¶јјҜҫЫЦшҡvК·ҢW(xuЁҰ)јТәНҝј№ЕҢW(xuЁҰ)јТөДДҝ№вЎЈ”ө(shЁҙ)К®ИfДкУЖУЖҡqФВЈ¬ФЪ•xДПҙуөШЙПБфПВБЛ¶аЙЩХдЩFөДОД»ҜЯz®a(chЁЈn)ЎЈМХЛВіЗЦ·ҫНКЗЯ@Р©ХдЩFОД»ҜЯz®a(chЁЈn)ЦРЧоиӯиІөДТ»оwГчРЗЈ¬ОьТэЦшТ»Э…УЦТ»Э…өДҝј№ЕҢW(xuЁҰ)јТЧОЧОТФЗуЈ¬РБЗЪМҪҢӨЎЈТ»Ўў¶юК®КАјo(jЁ¬)өДКХ«@ЙҪОчПе·ЪҝhМХЛВЯzЦ·О»УЪПе·ЪҝhіЗ–|ұұ7№«АпМҺЈ¬·ЪәУТФ–|7№«АпЈ¬ЙПӮҖ(gЁЁ)КАјo(jЁ¬)50ДкҙъОДОпЖХІй•r(shЁӘ)°l(fЁЎ)¬F(xiЁӨn)Ј¬КЗТ»ӮҖ(gЁЁ)Гж·eһй300УаИfЖҪ·ҪГЧөДі¬ҙуРНЯzЦ·ЎЈ1978-1987ДкЈ¬ЦРҮшЙз•ю(huЁ¬)ҝЖҢW(xuЁҰ)Фәҝј№ЕСРҫҝЛщЙҪОчөЪ¶ю№ӨЧчк (duЁ¬)…f(xiЁҰ)Н¬ЕR·ЪөШ…^(qЁұ)ОД»ҜҫЦЈ¬һйБЛҢӨХТҡvК·ЙППДНхіҜөДЫҷЫEЈ¬МҪЛчПДОД»ҜЈ¬ҢҰМХЛВЯzЦ·өДЖХНЁҫУЧЎЦ·әНФзЖЪҙуЩFЧеД№өШЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

117ЎўЙіҺXД№Иә

ЎЎЎЎЙіҺXұЪ®ӢД№ИәЈЁөЪОеЕъКЎұЈЈ©•r(shЁӘ)ҙъЈәұұОәөШЦ·ЈәҙуН¬КРіЗ…^(qЁұ)Л®ІҙЛВаl(xiЁЎng)ЙіҺXҙе–|ұұ1З§ГЧМҺЙіҺXұЪ®ӢД№ИәТС°l(fЁЎ)ҫтөДұЪ®ӢД№Чш–|іҜОчЈ¬һййLРұЖВД№өАҙuҳӢ(gЁ°u)ҶОКТД№Ј¬УЙД№өАЎўр®өАЎўД№КТИэІҝ·ЦҪMіЙЎЈ¬F(xiЁӨn)ҙжД№ФбҝӮйL8.5ГЧЈ¬Ң’3.4ГЧЈ¬ЖдЦРД№өАйL3ГЧЎЈіцНБОДОп27јюЎЈДҫЩ|(zhЁ¬)ФбҫЯҡҲЖЖҮА(yЁўn)ЦШЈ¬ОҙТҠИЛ№ЗјЬЎЈЖҙҢҰД№ФбЦРҡҲҙжөДЖбЖ¬Ј¬ЙПУРІКЙ«АL®ӢәНОДЧЦг‘УӣЎЈұЪ®ӢІјқMБЛД№КТЛДұЪәНр®өАөДн”ЎўӮИ(cЁЁ)ІҝЈ¬ұЈҙжГж·eЯ_(dЁў)24ЖҪ·ҪГЧЎЈЖдұн¬F(xiЁӨn)КЦ·ЁКЗУГјtҫҖЖрёеҙууw¶ЁО»Ј¬ФЩТФәЪҫҖ№ҙ®ӢХыуwЭҶАӘәу¶ЁёеЈ¬И»әуЯM(jЁ¬n)РРНҝЙ«ЎЈұЪ®ӢЦчТӘУРјtЎўЛ{(lЁўn)ЎўәЪЎўИэ·NЙ«ІКЎЈғИ(nЁЁi)ИЭЦчТӘУРЬҮсRіцРРҲDЎўДРЕ®ЦчИЛ¶ЛЧшҲDЎўСзпӢҲDЎўОдКҝҲDәН·ьфЛЕ®ӢzЙсФ’ҲDТФј°ФмРНёч®җөДЙс«FҲDЈ¬К№УГөДКЗ·ЦҢУәНӘҡ(dЁІ)БўғЙ·NҲDПуЕдЦГ·ЁЈ¬ҫҖ—lәҶқҚБч•іЈ¬пL(fЁҘng)ёсРЫ„Еұј·ЕЎЈұЪ®ӢД№°l(fЁЎ)ҫтіЙ№ыТСФЪЎ¶ОДОпЎ·ЎўЎ¶ОДОпЕcКХІШЎ·өИҝҜО﹫ІјЈ¬¬F(xiЁӨn)ТСөГөҪНЧЙЖұЈЧo(hЁҙ)ЎЈФ“ЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

118ЎўОфк–лxПаЛВ

ЎЎЎЎлxПаЛВ•r(shЁӘ)ҙъЈәЛОЎўЗеөШЦ·Јә•xЦРКРОфк–ҝhЪwұЪаl(xiЁЎng)ҙЁҝЪҙелxПаЛВ„“(chuЁӨng)ҪЁДкҙъІ»Ф”Ј¬“ю(jЁҙ)ЛВғИ(nЁЁi)¬F(xiЁӨn)ҙжКҜұ®ЭdЈ¬ГчХэҪy(tЁҜng)ЎўИfҡvЈ¬ЗеҝөОхЎўЗ¬ВЎЎўјО‘cЎўөА№вЎў№вҫwәНГсҮшҫщУРРЮҝҳЈ¬ХјөШГж·eјs500ЖҪ·ҪГЧЎЈЧшұұіҜДПЈ¬Т»ЯM(jЁ¬n)ФәВдІјҫЦЈ¬ЦРЭSҫҖУЙДППтұұҪЁУРМмНхөоЎўХэөоЈ¬ғЙӮИ(cЁЁ)УР–|ОчЕдөоЎўзҠҳЗЎў№ДҳЗЈ¬іэЭSҫҖҪЁЦюһйФӯЛВОпНвЈ¬ғЙӮИ(cЁЁ)ҪЁЦюҫщһйәуИЛРВҪЁЎЈ¬F(xiЁӨn)ҙжҪЁЦюЦРХэөоһйЛОҙъЯzҳӢ(gЁ°u)Ј¬МмНхөоһйЗеҙъҪЁЦюЎЈҸRғИ(nЁЁi)¬F(xiЁӨn)ҙжЦШРЮұ®ЎўнЩ№ІУӢ(jЁ¬)9НЁ(·Ҫ)Ј¬ФәғИ(nЁЁi)ҙжҡҲҙұ1ЧщЎЈХэөоКҜЖцЕ_(tЁўi)»щЈ¬ЖҪГж·ҪРОЈ¬ГжҢ’ИэйgЈ¬ЯM(jЁ¬n)ЙоБщҙӘЈ¬ҶОйЬРӘЙҪн”Ј¬ОЭн”ЕeХЫЖҪҫҸЈ¬іцйЬЙоЯh(yuЁЈn)Ј¬З°йЬ®”(dЁЎng)РДйgҢ’іЁЈ¬ғЙҙОйgВФХӯЈ¬өоғИ(nЁЁi)®”(dЁЎng)РДйgғЙҝpБәјЬһйБщҙӘ–уНЁЯ_(dЁў)З°әуйЬЈ¬НЁйЬУГғЙЦщЈ¬БщҙӘ–уЙПК©с„·еіРЛДҙӘ–уЈ¬ЛДҙӘ–уЙПК©с„·еіРЖҪБәЈ¬ЖҪБәХэЦРК©КсЦщЎўҙуІжКЦЎўҙу¶·Ўў¶ЎИAДЁәҘ–ніРј№ҳӨЈ¬ЖҪБәј°ЛДҙӘ–уғЙ¶ЛҫщФO(shЁЁ)НРД_Ј¬БәјЬЦЖЧчТҺ(guЁ©)ХыЈ¬ЖҪБәЎўЛДҙӘ–уЎўБщЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

119ЎўЖҪнҳҙуФЖФә

ЎЎЎЎҙуФЖФәҙуФЖФә(өЪИэЕъҮшұЈ)•r(shЁӘ)ҙъЈәОеҙъЦБЗеөШЦ·ЈәЖҪнҳҝhіЗОчұұ23№«АпКҜ•ю(huЁ¬)ҙеұұэҲ¶ъЙҪЦРФә„“(chuЁӨng)ҪЁУЪОеҙъәу•xМмёЈИэДк(938Дк)ЎЈФӯГыПЙҺrФәЈ¬Та·QҙуФЖЛВЈ¬әуЦЬп@өВФӘДк(954Дк)ҪЁЛВНвҢҡЛюЈ¬ЦБұұЛОҪЁВЎФӘДк(960Дк)ТСУРөоМГТ»°ЩУайgЎЈМ«ЖҪЕdҮш°ЛДк(983Дк)·ол·ёДГыҙуФЖ¶UФәЎЈәуЦрқu»ДҸUЎЈ¬F(xiЁӨn)ҙжҪЁЦюіэҙу·рөоЕcЖЯҢҡЛюһйОеҙъЯzҳӢ(gЁ°u)НвЈ¬УаҪФһйЗеҙъЛщҪЁЎЈЛВЦ·ЧшұұіҜДПЈ¬ЦчТӘҪЁЦюУРЙҪйT(јҙМмНхөо)ЎўЦРөо(ҸӣНУөоЈ¬Та·Qҙу·рөо)Ўўәуөој°ғЙҸTЎЈҸӣНУөоКЗҙуФЖФәөДХэөоЈ¬КјҪЁУЪОеҙъәу•xМмёЈОеДк(940Дк)Ј¬КЗЦРҮшғHҙжөДИэЧщОеҙъДҫҳӢ(gЁ°u)ҪЁЦюЦ®Т»ЎЈҙуөоЕ_(tЁўi)»щХэГжёЯ1.3ГЧЈ¬ЗаКҜүҫЖцЈ¬ЖдУаИэГжЕ_(tЁўi)»щлSөШ„ЭқuёЯ¶шЦюЎЈөоЦ®З°йЬұЩйTәНҙ°Ј¬әуйЬТаУРйTөАНЁРРЎЈөоЙнГжҢ’ИэйgЈ¬ЯM(jЁ¬n)ЙоБщҙӘЈ¬ЖҪГжҪь·ҪРОЎЈЦщо^ҫнҡўҲAәНЈ¬ЦщөA(chЁі)һйёІЕиҢҡСbёІЙҸКҪЈ¬йЬЦщТФЙПк@о~ЖХ°ШиКҜBҪ»іЙЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

120ЎўПеФ«ОеэҲҸR

ЎЎЎЎОеэҲҸRОеэҲҸR(өЪЛДЕъКЎұЈ)•r(shЁӘ)ҙъЈәГчөШЦ·ЈәПеФ«ҝhіЗұұкP(guЁЎn)ПеФ«ОеэҲҸRО»УЪПеФ«ҝh№ЕнnжӮ(zhЁЁn)іЗұұкP(guЁЎn)ЎЈҸRУоДПұұйL33ГЧЈ¬–|ОчҢ’22ГЧЈ¬ХјөШГж·eјs726ЖҪ·ҪГЧЎЈОеэҲҸR„“(chuЁӨng)ҪЁДкҙъІ»Ф”Ј¬“ю(jЁҙ)Ў¶ПеФ«ҝhЦҫЎ·әНҸRғИ(nЁЁi)ұ®нЩЭdЈ¬ОеэҲҸRҙуөоЦШРЮУЪФӘЦБХэК®Дк(1350Дк)ЎЈҸRУоғИ(nЁЁi)¬F(xiЁӨn)ҙжҪЁЦюУРҙуөоЎўЙҪйTЎў–|ОчҺы·ҝТФј°‘тЕ_(tЁўi)ЯzЦ·ЎЈЖдЦРЈ¬ҙуөоһйФӘҙъЯzҳӢ(gЁ°u)Ј¬ЙҪйTәНОчҺы·ҝһйГчҙъЯzҳӢ(gЁ°u)Ј¬–|Һы·ҝһйҪьҙъёДҪЁЎЈҙуөоГжйҹОейgЈ¬ЯM(jЁ¬n)ЙоБщҙӘЈ¬‘ТЙҪКҪОЭн”ЎЈБәјЬІЙУГЛДҙӘЗ°үәИйУГИэЦщЈ¬¶·–нБщдҒ?zhЁӨn)чИэПВ°әЈ¬ЦШ–нУ?jЁ¬)РДФмЈ¬Ц»ФO(shЁЁ)УЪЗ°йЬЈ¬Сa(bЁі)йgёчК©Рұ–нТ»¶дЎЈЙҪйTКЗГчҙъҪЁЦюЈ¬О»УЪФәВдДП¶Л–|ӮИ(cЁЁ)Ј¬ГжҢ’ИэйgЈ¬ЯM(jЁ¬n)ЙоЛДҙӘЈ¬ҶОйЬ‘ТЙҪн”Ј¬НІ°еНЯОЭГжЎЈ–|Һы·ҝКЗҪьҙъёДҪЁЎЈОчҺы·ҝКЗЗеҙъҪЁЦюЎЈ2013Дк5ФВЈ¬ПеФ«ОеэҲҸRұ»№«ІјһйөЪЖЯЕъИ«ҮшЦШьc(diЁЈn)ОДОпұЈЧo(hЁҙ)ҶОО»ЎЈЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]