Ρζ§F(xi®Λn)‘ΎΒΡΈΜ÷ΟΘΚ Ήμ™(y®®) > …ΫΈς ìϔΈ

…ΫΈς Γ»Ϊ΅χ(gu®°)÷Ίϋc(di®Θn)ΈΡΈο±ΘΉo(h®¥)ÜΈΈΜΫιΫB

–Ο÷ί – ïx≥« – ιL(zh®Θng)÷Έ – Ώ\(y®¥n)≥« – ≈RΖΎ – ïx÷– – ÖΈΝΚ – ΧΪ‘≠ – ¥σΆ§ – ΥΖ÷ί – ξ•(y®Δng)»Σ – …ΫΈς ΓΈΡΈοΙ≈έE …ΫΈς ΓΦt…Ϊ¬Ο”Έ …ΫΈς ΓΟϊ»ΥΙ Ψ” …ΫΈς Γ≤©Έοπ^ …ΫΈς Γ °¥σλτΧΟ …ΫΈς Γ °¥σΙ≈¥ε 5AΦâ(j®Σ)ΨΑÖ^(q®±) 4AΨΑÖ^(q®±) …ΫΈς Γ °¥σΨΑϋc(di®Θn) …ΫΈς Γ °¥σΟβΌM(f®®i)ΨΑϋc(di®Θn) »Ϊ≤Ω …ΫΈς ΓΧΊ°a(ch®Θn) …ΫΈς ΓΟά ≥ …ΫΈς ΓΒΊΟϊΨW(w®Θng) …ΫΈς ΓΟϊ»Υ [“Τ³”(d®Αng)Αφ]

81ΓΔΖΎ≥«Ι≈Ϋ®÷ΰ»Κ

ΓΓΓΓΖΎ≥«φ²(zh®®n)ΒΊΧéœεΖΎΩh≥«ΈςΡœ16ΙΪάοΧéΘ§ΧΤ≥θûιΈΨΏtΙΪΒΡΖβΒΊΕθΙΪ±ΛΘ§ΧΤΊë”^ΤΏΡξΩh≥«”…Ι≈≥«Ώw”Ύ¥ΥΘ§ΟϊûιΧΪΤΫΩhΘ§”…”Ύöv≥·ΒΡΫ®‘O(sh®®)Θ§ ΙΖΎ≥«Ντœ¬ΝΥ¥σ≈ζΒΡΙ≈Ϋ®÷ΰΘ§±ΜΉu(y®¥)ûι…ΫΈς Γ °¥σΙ≈Ϋ®»Κ÷°“ΜΘ§Ω²ΟφΖe¥σΦsûιΕΰ»f(w®Λn)ΤΫΖΫΟΉΘ§Θ®“‘ΙΡ‰«ûι÷––Ρ“ά¥Έ”…±±œρΡœ≈≈Ν–ûι≥«ΎρèRΓΔΈΡèRΓΔΟς²êèRΓΔΙΡ‰«ΓΔ¨W(xu®Π)«Α¥uΥΰΓΔΩh―Ο¥σΧΟΓΔξP(gu®Γn)ΒέèRΓΔ…γπΔèRΓΔΚιùζ(j®§)‰ρΓΔ≥«âΠΒ»Θ©ΓΘ≥«ΎρèRΘΚΟςΚφΈδΕΰΡξΘ§Ϋ®÷ΰΟφΖe4«ßΤΫΖΫΟΉΘ§”…”Α±ΎΓΔ ·Τλ½UΓΔΕΰ≈ΤΖΜΓΔ…ΫιTΓΔΏ^(gu®Α)ΆΛΈη≈_(t®Δi)ΓΔΪI(xi®Λn)ΆΛΓΔ¥σΒνΓΔγäΙΡ‰«Εΰ‰«ΦΑΈςèTΫM≥…Θ§ΈίΟφΝπΝ߉΄(g®Αu)Φΰ±Θ¥φΆξ’ϊΓΘ’ΐΦΙ≈c¥ΙΦΙτ~(y®≤)ΐàΉÉΜ·Θ§Μ®χB(ni®Θo)Ι÷ΪFΘ§œ…»Υ≤ ώRΘ§Έεν¹Νυ…ΪΘ§Ιβ≤ äZΡΩΘ§≤Μ ßûιΟς¥ζΝπΝßΦ―ΉςΘ§“ΜΨ≈Νυ“ΜΡξ±ΜΙΪ≤ΦûιΩh±ΘÜΈΈΜΓΘΈΡèRΘΚΫ®÷ΰΟφΖeûι6«ßΤΫΖΫΟΉΘ§ ΦΫ®”ΎΧΤΘ§‘Σ¥ζ÷Ν‘ΣΝυΡξ÷ΊΫ®Θ§Ος«ε–όèΆ(f®¥)Θ§Υϋ÷ς“ΣΫ®÷ΰ”–”Α±ΎΓΔôτ–«ιTΓΔψζ≥ΊΓΔ¥σ≥…ιTΓΔΟϊΜ¬λτ≈cύl(xi®Γng)ΌtλτΘ§•|ΈςÉ…èTΘ§‘¬≈_(t®Δi)ΓΔ¥σ≥…ΒνΓΔ≤ΊΓ≠Γ≠[‘îΦö(x®§)]

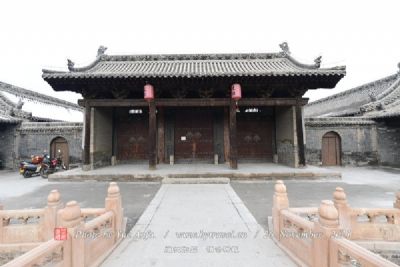

82ΓΔïxξ•(y®Δng)Ι≈≥«Ώz÷Ζ

ΓΓΓΓïxξ•(y®Δng)Ι≈≥«³™(chu®Λng)Ϋ®”Ύ¥Κ«ο÷–ΆμΤΎΘ®ΙΪ‘Σ«Α497Θ©Θ§ïx΅χ(gu®°) ά«δΎwΚÜ(ji®Θn)÷°ΒΡΦ“≥ΦΕ≠Α≤”ΎΏx™ώΝΥΈς“άΐà…ΫΓΔ•|≈RΖΎΥ°ΒΡ”–άϊΒΊ–ΈΘ§Ϋ®÷ΰΝΥΓΑ≥«ΗΏΥΡ’…Θ§÷ήΜΊΥΡάοΓ±ΒΡïxξ•(y®Δng)≥«Θ§÷ΝΫώ“―”–2500ΕύΡξΒΡöv ΖΓΘ‘χûιëπ(zh®Λn)΅χ(gu®°)ïr(sh®Σ)‘Ϋ΅χ(gu®°)ΒΡΕΦ≥«ΓΔ±±ΐRïr(sh®Σ)ΒΡ≈ψΕΦΓΔ±±ùhΒΡΕΦ≥«ΓΔΧΤ¥ζΒΡ±±Ψ©Θ§œμ”–ΓΑΐà≥«÷°Ήu(y®¥)Γ±ΓΘ»ΐΦ“Ζ÷ïxΓΔΈςùh υΏÖΓΔ•|ΈΚΑ‘Η°ΓΔ±±ΐR³eΕΦΓΔ ΔΧΤ’ΊΜυΓΔΈε¥ζëπ(zh®Λn)¹yΘ§öv Ζ…œ“ΜœΒΝ–÷Ί¥σ ¬ΦΰΕΦΚΆïxξ•(y®Δng)Ι≈≥«”–÷χΟή«–ΒΡξP(gu®Γn)œΒΓΘïxξ•(y®Δng)Ι≈≥«‘ΎèΡΫ®ΒΫößΒΡ1500ΕύΡξ°î(d®Γng)÷–Θ§“Μ÷± «Έ“΅χ(gu®°)±±ΖΫήä ¬ΒΡ’ΰ÷ΈΓΔΫ¦(j®©ng)ùζ(j®§)ΓΔήä ¬÷Ίφ²(zh®®n)ΓΔΟώΉεΫΜ»ΎΒΡ¥σΈη≈_(t®Δi)ΓΘΧΊ³e «ΥεΧΤΈε¥ζïr(sh®Σ)ΤΎΘ§Ώ@“ΜΧΊ’ςΗϋûιΟςο@ΓΘ≥«É»(n®®i)“é(gu®©)ΡΘΚξ¥σΘ§ήäΖάσwœΒΫΓ»ΪΘ§…Χ‰I(y®®)ΈΡΜ·Αl(f®Γ)Ώ_(d®Δ)Θ§ÉΑ»Μ≈cιL(zh®Θng)Α≤ΓΔ¬εξ•(y®Δng)ΓΔι_(k®Γi)Ζβȼ≤ΔΝ–ûι΅χ(gu®°)É»(n®®i)÷χΟϊΒΡ¥σΕΦ –ΓΘΥΈΧΪΤΫ≈d΅χ(gu®°)ΥΡΡξ(ΙΪ‘Σ979)Θ§ΥΈ€γ±±ùhΘ§“ΜΨφΖΌüΐïxξ•(y®Δng)Θ§ά^Εχ“ΐΖΎΥ°Ιύ÷°Θ§Ι≈≥«±Μ“ΡûιΤΫΒΊΓΘïxξ•(y®Δng)Ι≈≥«κm“―‘Ύ÷–΅χ(gu®°)ΒΡΑφàD…œ≤ΜèΆ(f®¥)Γ≠Γ≠[‘îΦö(x®§)]

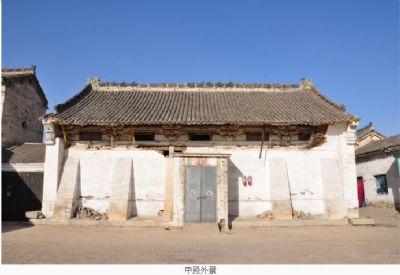

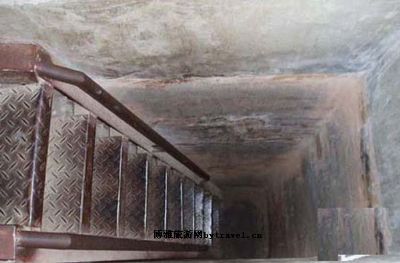

83ΓΔ€Ü‘¥àA”X(ju®Π)Υ¬Υΰ

ΓΓΓΓàA”X(ju®Π)Υ¬¥uΥΰàA”X(ju®Π)Υ¬¥uΥΰ(ΒΎΕΰ≈ζ Γ±Θ)ïr(sh®Σ)¥ζΘΚΫπΒΊ÷ΖΘΚ€Ü‘¥Ωh≥« ·‰ρ±±œοàA”X(ju®Π)Υ¬Θ§ΥΉΖQΓΑ–ΓΥ¬Γ±ΓΘ«εμ‰÷ΈΑφΓΕ€Ü‘¥÷ί÷ΨΓΖίdΘΚΓΑàA”X(ju®Π)Υ¬Θ§‘Ύ÷ί÷Έ•|Θ§Ϋπ’ΐ¬Γ»ΐΡξ(1158Ρξ)…°–ΰ’φΫ®ΓΘΓ±‘≠ «“‘Υΰûι÷––ΡΒΡ“ΜΫMΆξ’ϊΒΡΙ≈Ϋ®÷ΰΘ§”–¥σΒνΓΔ•|Ές≈δΒνΓΔ…ΫιTΓΔΈςΩγ‘Κ¥σΒνΒ»Θ§»ΐ °Ρξ¥ζΘ§»’±Ψ»Υ»κ«÷Θ§¨ΔΥ¬É»(n®®i)ΡΨΫY(ji®Π)‰΄(g®Αu)Ϋ®÷ΰ»Ϊ≤Ω≤πößΘ§§F(xi®Λn)ÉH¥φ¥uΥΰ“ΜΉυûιΫπ¥ζ‘≠‰΄(g®Αu)ΓΘΟς≥…Μ·ΈεΡξ(1469Ρξ)ΓΔ»f(w®Λn)övΥΡΡξ(1576Ρξ)ΓΔ«εœΧΊSΨ≈Ρξ(1859Ρξ)Ψυ‘χ–όίίΘ§Μρ¥uΩΧν}Ή÷Μρ ·ΩΧν}Ή÷«Ε‘Ύ¥uΥΰ…œΓΘ¥uΥΰΤΫΟφ≥ ΑΥΫ«–ΈΘ§ΟήιήΨ≈¨”Θ§»Ϊ≤Ω¥uΤωΘ§üo(w®≤)ΧίΦâ(j®Σ)Ω…Β«ΓΘΥΰΜυûιΗΏΏ_(d®Δ)4ΟΉΒΡμöè¦ΉυΓΘΉνœ¬≤Ω·Bù≠îΒ(sh®¥)¨”Θ§÷πùuÉ»(n®®i) ’ΓΘ¥uΤωâΉιTÉ…¨”ΓΘΥΡΟφ«ΕùM¥uΩΧΗΓΒώΘ§”–ΗηΈηΦΩ‰Ζ(l®®)ΓΔΈδ ΩΓΔΟΆΪFΓΘμöè¦Ήυ…œ≤ΩΨυ ©ΕΖ•μΘ§ΟΩΏÖόD(zhu®Θn)Ϋ«δ¹?zh®Λn)ςΗς“ΜΕδΘ§•μ―έ¥uΩΧΪFν^ΓΔ≈PΣ{Β»ΓΘΟΩόD(zhu®Θn)Ϋ« χ―ϋΒώ…èΜ®Θ§ χ―ϋ÷υΒώ≥…Ϋπ³²ΓΔΝΠ Ω÷ßΆ–Θ§…œ÷ΟΤΫΉυΓΘΓ≠Γ≠[‘îΦö(x®§)]

84ΓΔèVΈδùhΡΙ»Κ

ΓΓΓΓèVΈδùhΡΙ»Κ‘ΎΥΖ÷ί –…ΫξéΩhΈςΡœΘ§≈fèVΈδ≈c–¬èVΈδ≥«÷°±±Θ§Ι≤”–288ΉυΓΘ’ϊ²Ä(g®®)ΡΙ»ΚΡœ“ά»Κ…ΫΘ§±±ΏBΥΖ÷ίΤΫ¥®Θ§èΡΡœœρ±±Η©νΪΘ§”…ΗΏΒΫΒΆΘ§¥σ–Γ≤Μ“ΜΒΡΖβΆΝΕ―–«Ν_Τε≤ΦΓΘΉνΗΏΖβΆΝ °ΕύΟΉΘ§ΉνΒΆΒΡ“≤”–»ΐΟΉΕύΓΘΤδ“é(gu®©)ΡΘ÷°¥σΓΔîΒ(sh®¥)ΝΩ÷°Εύûι»Ϊ΅χ(gu®°)÷° ΉΘ§1988Ρξ±ΜΝ–ûι»Ϊ΅χ(gu®°)ΈΡΈο÷Ίϋc(di®Θn)±ΘΉo(h®¥)ÜΈΈΜΘ§≤Δ‘ΎùhΡΙ»ΚΡœΕΥ–όΫ®ΝΥèVΈδùhΡΙ»Κ±ΘΙήΥυΓΘ§F(xi®Λn)‘ΎèVΈδΡΙ»Κκm»ΜΈ¥Αl(f®Γ)ΨρΘ§ΒΪèΡΡΙ»ΚΈς±±ΕΥ±ΜΥ°¦_ΥζΒΡΥΡΉυΡΙ “Ω¥Θ§ûι¥u “ΡΙΘ§≥ωΆΝΒΡΈΡΈο”–Χ’âΊΓΔΧ’ΙόΓΔΧ’άèΓΔΧ’äYΦΑΈεψèεXΒ»Θ§èΡΡΙΒΡ–Έ†νΚΆ≥ωΆΝΈΡΈοΩΦΉCΘΚ°î(d®Γng)ûι•|ùhïr(sh®Σ)ΤΎΓΘ™ΰ(j®¥)”–ξP(gu®Γn)ΌYΝœ”¦ίdΘ§•|ùhΙβΈδΒέïr(sh®Σ)ΤΎΘ§¥ΥΒΊ50”ύΡξëπ(zh®Λn) ¬≤ΜîύΘ§ξ΅Άω¨Δ Ω¥σΕύΨΆΫϋάμ‘αΓΘâûΆΝΕ―ΒΡΗΏΒΆ¥σ–ΓΘ§“άΥά’Ώ…ζ«ΑΒΡΙΌψïΕχΕ®Θ§Β»Φâ(j®Σ)΅ά(y®Δn)ΗώΓΘΡΙΎΘ‘Ϋ¥σΘ§ο@ ΨΡΙΎΘ÷ς»ΥΙΌ¬ö‘Ϋ¥σΓΘ’ϊ²Ä(g®®)ùhΡΙ»Κ’ΦΒΊ7.5ΤΫΖΫΙΪάοΘ§§F(xi®Λn)“―‰Υ(bi®Γo)Ε®ΡΙΎΘ294ΉυΓΘ236Χ•(h®Λo) «Ήν¥σΒΡΡΙΎΘΘ§’ΦΒΊ4°ÄΘ§ΗΏΦs20ΟΉΓΘΓ≠Γ≠[‘îΦö(x®§)]

85ΓΔ¥ζΩhΑΔ”ΐΆθΥΰ

ΓΓΓΓΑΔ”ΐΆθΥΰΑΔ”ΐΆθΥΰ(ΒΎΈε≈ζ΅χ(gu®°)±Θ)ïr(sh®Σ)¥ζΘΚ‘ΣΒΊ÷ΖΘΚ¥ζΩhΩh»ΥΟώ’ΰΗ°‘ΚÉ»(n®®i)‘≠ûιàAΙϊΥ¬÷–Ϋ®÷ΰΘ§”÷ΖQàAΙϊΥ¬ΥΰΘ§Υ¬“―ößΘ§ΥΰΣö(d®≤)¥φΓΘΑΔ”ΐΆθΥΰûιàAεF–ΈΘ§Ά®ΗΏ40ΟΉΓΘ≈_(t®Δi)ΜυΤΫΟφûιιL(zh®Θng)ΖΫ–ΈΘ§Ρœ±±ιL(zh®Θng)50ΟΉΘ§•|Ές¨£30ΟΉΘ§ΗΏ1.5ΟΉΓΘΥΰΫ®”Ύ≈_(t®Δi)Μυ÷–―κΓΘΥΰΉυΤΫΟφàA–ΈΘ§¥uΤωΘ§÷ήιL(zh®Θng)60ΟΉΘ§Ής―ωΗ≤…èΑξΦΑ÷Ίù≠ΜλΕ«≈cΖΫù≠ΒΡμöè¦Ήυ ΫΘ§ΥΡ÷ήΩΧ”–Μ®ο½ΓΔ…èΑξΚΆΆ”Ν_ΡαΫ¦(j®©ng)ΓΘΥΰ…μûι…œΦ㬑¨£ΒΡàA–ΈΗ≤άè ΫΘ§³x…μûι¥uΉςœύίÜ11¨”Θ§³xμîûι¨ö…wΘ§÷–ΏB‰Oμî¨ö÷ιΓΘ«εΩΒΈθΕΰ °Ρξ(1681Ρξ)ΒΊ’πößâΡΥΰ³xΨ≈≥Ώ”ύΘ§Εΰ °»ΐΡξ(1694Ρξ)―a(b®≥)–όΓΘ «Έ“΅χ(gu®°)≤Ί ΫΥΰ÷–ΒΡΦ―ΉςΓΘΓ≠Γ≠[‘îΦö(x®§)]

86ΓΔλo…ΐΈΡèR

ΓΓΓΓλo…ΐΈΡèRûι ΓΦâ(j®Σ)÷Ίϋc(di®Θn)ΈΡΈο±ΘΉo(h®¥)ÜΈΈΜ,ΈΜ”ΎΆθΦ“¥σ‘ΚοL(f®Ξng)ΨΑÖ^(q®±)É»(n®®i)ΓΘ ΦΫ®”Ύ‘ΣΜίΉΎ÷Ν‘ΣΕΰΡξΘ®ΙΪ‘Σ1336ΡξΘ©,“―”–Ϋϋ700ΕύΡξΒΡöv ΖΘ§ «“ΜΉυΨΏ”–θrΟςΧΊ…Ϊ,ΩΑ≈c÷ίΩhΈΡèRœύφ«ΟάΒΡύl(xi®Γng)¥εΈΡèRΓΘλo…ΐΈΡèR“é(gu®©)ΡΘκm–Γ,ΟφΖeÉH3500ΤΫΖΫΟΉ,Ös”–ôτ–«ιTΓΔψζ≥ΊΓΔ†ν‘Σ‰ρΓΔ¥σ≥…ιTΓΔ¥σ≥…Βν,ΉπΫ¦(j®©ng)ιwΒ»“ΜœΒΝ–ΒΡΫ®÷ΰ,≤Δ≈δ”–±ΜΖQûιΓΑΧλœ¬ΒΎ“Μ±ΎΓ±ΒΡκpΟφγUΩ’ ·ΒώΓΑθéτ~(y®≤)ήSΐàιTΓ±Έγ±ΎΘ§σw§F(xi®Λn)ΝΥ‰OΗΏΒΡöv ΖÉr(ji®Λ)÷ΒΓΔΩΤ¨W(xu®Π)Ér(ji®Λ)÷ΒΚΆΥ΅–g(sh®¥)Ér(ji®Λ)÷ΒΓΘ‘™èR≈dΫ®”Ύ‘ΣΜίΉΎ÷Ν‘ΣΕΰΡξ(1336Ρξ)Θ§÷Ν쉻ΐΡξ(1332Ρξ)ι_(k®Γi)ΙΛΘ§övïr(sh®Σ)ΥΡΡξΒΫ÷Ν‘ΣΕΰΡξ(1336Ρξ)¬δ≥…Θ§Ϋ¦(j®©ng)Ος«εΦΑΟώ΅χ(gu®°)ΡξιgΕύ¥ΈΨS–όΘ§§F(xi®Λn)¥φûι‘ΣΟςΫ®÷ΰΓΘèR÷ΖΉχ±±≥·ΡœΘ§É…ΏM(j®§n)‘Κ¬δ≤ΦΨ÷Θ§÷–ίSΨÄ…œ§F(xi®Λn)¥φξΣιTΓΔ¥σ≥…ΒνΘ§É…éϊΫ®Ωϋ–«‰«ΓΔ≈δΒνΘ§’ΦΒΊΟφΖe2237ΤΫΖΫΟΉΓΘèR«Α’’±ΎΘ§‘Σ¥ζ–όΫ®ΓΘ¥σ≥…ΒνΫ®”ΎΗΏ0.95ΟΉ¥uΤω≈_(t®Δi)Μυ…œΘ§Οφ¨£»ΐιgΘ§ΏM(j®§n)…νΈε¥ΣΘ§Νυô_«ΑΓ≠Γ≠[‘îΦö(x®§)]

87ΓΔ¥σΆ§Ψ≈ΐà±Ύ

ΓΓΓΓ¥σΆ§Ψ≈ΐà±Ύ¥σΆ§Ψ≈ΐà±Ύ(ΒΎΈε≈ζ΅χ(gu®°)±Θ)ïr(sh®Σ)¥ζΘΚΟςΒΊ÷ΖΘΚ¥σΆ§ –É»(n®®i)•|Ϋ÷Ρœ²»(c®®)™ΰ(j®¥)ΓΕ¥σΆ§Η°÷ΨΓΖ”¦ίdΘ§³™(chu®Λng)Ϋ®”ΎΟςΚιΈδΕΰ °ΈεΡξ(ΙΪ‘Σ1392Ρξ) «ΟςΧΪΉφ÷λ‘ΣηΑΒΎ °»ΐΉ”÷λΙπ¥ζΆθΗ°«ΑÜΈΟφΈε≤ ΝπΝß’’±ΎΓΘΓΘΨ≈ΐà±ΎΉχΡœ≥·±±ΓΘιL(zh®Θng)45.50ΟΉΘ§ΗΏ8ΟΉΘ§Κώ2.02ΟΉΓΘ»Ϊ≤Ω Ι”ΟϋSΓΔΨGΓΔΧmΓΔΉœΓΔΚΎΓΔΑΉΒ»…ΪΝπΝ߉΄(g®Αu)ΦΰΤ¥ΤωΕχ≥…ΓΘ±Ύσw”…»ΐ≤ΩΖ÷ΫM≥…ΘΚΒΉ≤Ωûιμöè¦ΉυΘ§÷–≤Ωûι±Ύ…μΘ§…œ≤Ωûι±ΎμîΓΘμöè¦ΉυΒΡ χ―ϋη²”–É…¨”ΝπΝß…ώΪFΘΚΒΎ“Μ¨” «ςηςκΓΔΣ{Ή”ΓΔΟΆΜΔΓΔΟΖ¬ΙΓΔοwώRΒ»;ΒΎΕਔ «––ΐàΘ§ΉΥëB(t®Λi)Ης°êΘ§ηρηρ»γ…ζΓΘμöè¦Ήυ…œΤΫΆ–Ψ≈ΐàΝπΝß±Ύ…μΘ§ΖÄ(w®ßn)÷Ί–έΫΓΓΘ±Ύ…μ÷°…œ”–Ζ¬ΡΨΫY(ji®Π)‰΄(g®Αu)ΒΡΝπΝßΕΖ•μΝυ °ΕΰΫMΘ§≥–Ά–ΝπΝßΆΏμîΓΘ±ΎμîûιÜΈιήΈεΦΙΘ§’ΐΦΙûιΗΏΗΓΒώΒΡΕύ¨”Μ®ΑξΓΔΜ®Εδ“‘ΦΑ––ΐàΒ»Θ§±ΎμîΦΙΪFΨψ»ΪΘ§É…²»(c®®) «ΒώΩΧ ÷Ζ®Φö(x®§)Ρ¹ΒΡΐàΈ«ΓΘ’ϊ²Ä(g®®)±Ύ…μœ¬≤ΩΧmΨG…ΪΚΘΥ°¦Α”Ω≤®ùΐΓΔ…œ≤Ω“‘ΧmΓΔϋSÉ……ΪΒΡΝς‘Τûι“rΒΉ,Ψ≈½lΨόΐà÷°ιgΓ≠Γ≠[‘îΦö(x®§)]

88ΓΔ€Ü‘¥ΈΡèR

ΓΓΓΓ€Ü‘¥ΈΡèR€Ü‘¥ΈΡèR(ΒΎΥΡ≈ζ Γ±Θ)ïr(sh®Σ)¥ζ:ΟςΒΊ÷Ζ:€Ü‘¥Ωh≥«É»(n®®i)Ές¥σΫ÷€Ü‘¥ΈΡèRΈΜ”Ύ€Ü‘¥Ωh≥«É»(n®®i)”άΑ≤ΈςΫ÷±±²»(c®®)ΓΘΉχ±±œρΡœΘ§Ρœ±±ιL(zh®Θng)140ΟΉΘ§•|Ές¨£80ΟΉΘ§’ΦΒΊΟφΖe15586ΤΫΖΫΟΉΓΘ™ΰ(j®¥)«ε«§¬ΓΑφΓΕ÷ί÷ΨΓΖ”¦ίdΘ§ΈΡèR ΦΫ®”ΎΏ|Θ§öv¥ζΨυ”–‘ωίίΘ§§F(xi®Λn)¥φΫ®÷ΰûιΟς«εΏz‰΄(g®Αu)ΓΘ€Ü‘¥ΈΡèR―Ί÷–ίSΨÄΉ‘Ρœ÷Ν±±“ά¥Έ «¥σ≥…ΖΜΓΔψζ≥Ίψζ‰ρΓΔξΣιTΓΔ¥σ≥…ΒνΓΔΟς²êΧΟΓΔΨ¥“ΜΆΛΓΔΉπΫ¦(j®©ng)ιwΓΔ≥γ ΞλτΘ§É…²»(c®®)”–•|Έςά»èTΒ»ΓΘ¥σ≥…ΒνΟφ¨£ΈειgΘ§ΏM(j®§n)…ν»ΐιgΘ§ÜΈιήèTΒνμîΘ§ιήœ¬ ©»ΐ≤»ÜΈΑΚΕΖ•μΘ§«ΑΚσιήΨυ ©ΤΫ…μΩΤÉ…îÄΘ§Ϋ«ΩΤ”–χxχ³ΫΜ ÷•μΓΘûιîU(ku®Α)¥σΒνÉ»(n®®i)Ω’ιgΘ§≤…”ΟΝΥ€p÷υ‘λΚΆ“Τ÷υ‘λΘ§ΝΚΦήûιΝυΦήΝΚ¨Π(du®§)ÜΈ≤ΫΝΚΓΘ€Ü‘¥ΈΡèRΗώΨ÷Άξ’ϊΘ§“é(gu®©)ΡΘΚξ¥σΘ§¥σ≥…Βν±ΘΝτ”–Ϋπ‘Σïr(sh®Σ)ΤΎΒΡ‰΄(g®Αu)‘λΧΊ’ςΘ§ΨΏ”–ί^ΗΏΒΡÉr(ji®Λ)÷ΒΓΘ2013Ρξ5‘¬Θ§€Ü‘¥ΈΡèR±ΜΙΪ≤ΦûιΒΎΤΏ≈ζ»Ϊ΅χ(gu®°)÷Ίϋc(di®Θn)ΈΡΈο±ΘΉo(h®¥)ÜΈΈΜΓΘΓ≠Γ≠[‘îΦö(x®§)]

89ΓΔ¥σΆ§ξP(gu®Γn)ΒέèR

ΓΓΓΓ¥σΆ§ξP(gu®Γn)ΒέèRûιΟς¥ζ“‘«Α…ώλτΫ®÷ΰΘ§ΥΉΖQ¥σèRΓΘΉχ¬δ‘Ύ¥σΆ§ –É»(n®®i)ΙΡ‰«•|Ϋ÷ΓΘ«εΓΕ¥σΆ§Η°÷ΨΓΖ”¦”–ΟςΨΑΧ©ΓΔΦΈΨΗΓΔ¬ΓëcΓΔ»f(w®Λn)övΡξιg–όΩ‰±°”¦ΓΘ«εΩΒΈθΓΔ«§¬Γïr(sh®Σ)Ψυ”–‘ωΫ®ΚΆ–όίίΓΘèΡΫ®÷ΰ ÷Ζ®ΚΆΧΊ…ΪΩ¥Θ§°î(d®Γng)ûι‘Σ¥ζΏzΈοΘ§ «¥σΆ§Έ®“ΜΒΡ“ΜΧé‘Σ¥ζΫ®÷ΰΓΘξP(gu®Γn)ΒέèRΒΡ÷ς“ΣΫ®÷ΰ―Ί÷–ίSΨÄ≈≈Ν–”–÷¬Θ§ùu¥Έ”–…ΫιTΓΔΏ^(gu®Α)ΒνΓΔ•|Έςά»ΖΩΓΔ÷ςΒνΘ®§F(xi®Λn)“―≤ΩΖ÷ΗΡΫ®Θ©ΓΘ‘≠œ»‘Ύ’ΐιT÷°…œ£λ”–»f(w®Λn)Ή÷ΏÖ¥σ≈ΤΊ““ΜâKΘ§-ΘΚΓΑ¥σΝxÖΔΧλΓ±ΓΘιT«Α‰δ(sh®¥)”––έ²Ξâ―”^ΒΡΡΨ‰΄(g®Αu)≈ΤΖΜΓΘ≈ΤΖΜ«Α”÷Ζ÷³eΊQΝΔ÷χΗΏ¬•»κ‘ΤΒΡΤλ½U“Μ¨Π(du®§)ΦΑÉ…ΉπΆΰΈδÉ¥ΟΆΒΡηFΣ{Ή”ΓΘ…ΫιT¨Π(du®§)Οφ‘χ÷ΰ”–γùΩΧΨΪΟάΒΡΙΑ–Έëρ≈_(t®Δi)“ΜΉυΘ§°΄(hu®Λ)½ùΒώΝΚΘ§¨£ιüΗΏ¥σΘ§νHûιâ―”^ΓΘΫώ¥φξP(gu®Γn)ΒέèR÷ςΒνΟφιü»ΐιgΓΔΏM(j®§n)…ν»ΐιgΘ§ÜΈιή–Σ…ΫμîΘ§…œΗ≤ΝπΝßΆΏΓΘΒν«Α÷ΟΟφιü»ΐιgΓΔΏM(j®§n)…νÉ…ιgΒΡ±ßèBΘ§ûι«ε¥ζΥυ‘ωΫ®ΓΘ¥σΒν¦](m®Πi)”–≈_(t®Δi)ΜυΘ§”…ΤΫΒΊΝΔ÷υΤωâΠΓΘΒνÉ»(n®®i)ΚσΕΥ÷ΟÉ»(n®®i)÷υÉ…ΗυΘ§÷υιgΗς÷ΟΒώΩΧΨΪΦö(x®§)ΒΡΡΨΌ|(zh®§)…ώΐê“Μ²Ä(g®®)Θ§ΫY(ji®Π)‰΄(g®Αu)Ψυûι÷ΊΓ≠Γ≠[‘îΦö(x®§)]

90ΓΔ≤ήΦ“¥σ‘Κ

ΓΓΓΓ≤ήΦ“¥σ‘ΚΉχ¬δ‘ΎΥΊ”–ΓΑΫπΧΪΙ»Γ±÷°ΖQΒΡ±±œ¥¥εΘ§ «ïx…ΧΨόΗΜ≤ή œΦ“ΉεΒΡ“ΜΉυ’§‘ΚΘ§Ϋ®÷ΰοL(f®Ξng)ΗώΣö(d®≤)ΧΊΘ§ «Έ“΅χ(gu®°)±±ΖΫΫϋ¥ζΟώΨ”Ϋ®÷ΰΒΡ’δΤΖ÷°“ΜΓΘΆ§ïr(sh®Σ)‘ΚÉ»(n®®i)’δ≤Ί÷χ‘SΕύΈΡΈοΘ§±Μ±Όûι»ΐΕύΧΟ≤©Έοπ^ΓΘΏ^(gu®Α)»Ξ”–“ΜΨδΦ―‘£ΘΚΓΑ…ΫΈς»Υ…Τ”ΎΫ¦(j®©ng)…ΧΘ§…ΫΈς»ΥιL(zh®Θng)”ΎάμΊî(c®Δi)Γ±ΓΘ¥_¨ç(sh®Σ)Θ§‘ΎΟς«εïr(sh®Σ)ΤΎΘ§“‘ΓΑΤνΧΪΤΫΓ±ûι ΉΒΡïx…ΧΨΆ «÷–΅χ(gu®°)“Μ¥σ…ΧéΆ,≤ή œΦ“Ήε”÷ «ΧΪΙ»ΩhΒΡ ΉΗΜΓΘèΡΏh(yu®Θn)ΧéΩ¥Θ§Ώ@Ήυ’§‘Κ≥ ΓΑâέΓ±Ή÷–ΆΘ§Άβ”^–έ²ΞΗΏ¥σΘ§–ΈΥΤ≥«±ΛΘ§‘Ύ÷ή΅ζΒΆΑΪΟώΨ”Ϋ®÷ΰ÷–ΗώΆβ–―ΡΩΓΘΏ@ΉυΓΑâέΓ±Ή÷‘Κ «≤ή œΦ“Ήε÷–“Μ²Ä(g®®)Ζ÷÷ßΒΡκδΧΟΘ§Νï(x®Σ)ëT…œΗυ™ΰ(j®¥)ΕύΗΘΓΔΕύâέΓΔΕύΉ”ΕχΖQûιΓΑ»ΐΕύΧΟΓ±ΓΘ¥σ‘ΚΖ÷Ρœ±±É…≤ΩΖ÷Θ§•|Ές≤Δ≈≈÷χ»ΐ²Ä(g®®)¥©ΧΟ¥σ‘ΚΘ§…œΟφΏBΫ”÷χ»ΐΉυ»ΐ¨”ΗΏ‰«Θ§É»(n®®i)ΧΉ15²Ä(g®®)–Γ‘ΚΘ§§F(xi®Λn)¥φΖΩ…α270ΕύιgΓΘ’ϊΉυ‘Κ¬δΘ§‘Κ÷–”–‘ΚΘ§‘Κ‘ΚœύΏBΘ§≤ΦΨ÷΅ά(y®Δn)÷î(j®Ϊn)Θ§Τδιg”–ΨΪ’ΩΒΡΒώΙΛάL°΄(hu®Λ)Υ΅–g(sh®¥)Θ§Ζ«≥ΘΨΪΟάΓΘ»ΐΕύΧΟ≤ΜÉH“‘Τδ–έ²Ξâ―”^ΒΡΫ®÷ΰΟϊ¬³εΎΏÉΘ§Εχ«“”–üo(w®≤)îΒ(sh®¥)’δΓ≠Γ≠[‘îΦö(x®§)]

91ΓΔάη≥«≥«ΎρèR

ΓΓΓΓάη≥«≥«ΎρèRΉυ¬δ‘ΎΩh≥«Κ”œ¬Ϋ÷Θ§Ήχ±±œρΡœΓΘ‘™èR ΦΫ®”ΎΥΈΧλ Ξ»ΐΡξΘ®1025Ρξ)ΓΘ≥«ΎρèR¨ΔιTΉς‰«Θ§œΒ»ΐ¨”÷ΊιήΘ§Ι ΥΉΖQ»ΐΙù(ji®Π)‰«ΓΘ§F(xi®Λn)¥φΫ®÷ΰ÷ς“Σ”–ιT‰«ΚΆ’ΐΒνΓΘιT‰«Οφιü»ΐιgΘ§ΏM(j®§n)…νΕΰιgΘ§¨ΌΟς¥ζοL(f®Ξng)ΗώΓΘ≈_(t®Δi)Μυ≥ ιL(zh®Θng)ΖΫ–ΈΘ§ιL(zh®Θng)18ΟΉΘ§¨£12ΟΉ≈_(t®Δi)ΗΏ2.35ΟΉΓΘιT‰«’ΐ÷–ôM£λ“ΜΊ“Θ§ΓΑ»ΚΖε≠h(hu®Δn)¥δΓ±ΓΘΈίμî–Έ÷Τûι»ΐ¨”÷Ίιή–Σ…ΫμîΓΘ’ΐΦΙΓΔΈ«ΪFΓΔ¥ΙΪFΓΔëξΦΙΪFΓΔΧΉΪFΘ§ΨυûιϋSΨGœύιgΝπΝß‘λΓΘ…ΫΜ®≥ωκH ©≤©οL(f®Ξng)ΑεΘ§ë“τ~(y®≤)ΉςΨμ‘Τ»γ“β ΫΕΖΙΑΨυûιΈεδ¹?zh®Λn)ςκpœ¬ΑΚΓΘ”Ο≤Ρ¥÷â―Κξ¥σΘ§ΈΓ»Μâ―”^Θ§ûιάη≥«Ι≈Ϋ®÷ΰ÷°ΙΎΓΘ’ΐΒνΟφιüΈειgΓΔΏM(j®§n)…νΈειgΘ§Νυ¥ΣΖϋ«ΑΚσΫ”»ιΘ§Ά®ιή”ΟΈε÷υΘ§Μυ±Ψ…œûι§F(xi®Λn)¥ζοL(f®Ξng)ΗώΘ§≈_(t®Δi)ΜυΏÖιL(zh®Θng)18ΟΉΘ§≥ ’ΐΖΫ–ΈΘ§≈_(t®Δi)ΗΏ1.37ΟΉΓΘΒνÉ»(n®®i)“Μ≈≈«ΑΫπ÷ΠΘ§Έίμî–Έ÷Τûιë“…ΫμîΘ§’ΐΦΙΓΔΈ«ΪFΨυûιϋSΨGœύιgΝπΝß‘λΘ§ΕΖΙΑΨυûιΈεδ¹?zh®Λn)ςκpœ¬ΑΚΘ§Άΰ΅ά(y®Δn)ΟCΡ¬ΓΘ2013Ρξ5‘¬Θ§άη≥«≥«ΎρèR±ΜΙΪ≤ΦûιΒΎΤΏ≈ζ»Ϊ΅χ(gu®°)÷Ίϋc(di®Θn)ΈΡΈο±ΘΉo(h®¥)ÜΈΓ≠Γ≠[‘îΦö(x®§)]

92ΓΔ”Ύ≥…ΐàΙ Ψ”

ΓΓΓΓ”Ύ≥…ΐàΙ Ψ”ΦΑΡΙΒΊïr(sh®Σ)¥ζΘΚ«εΒΊ÷ΖΘΚÖΈΝΚ –ΖΫ…ΫΩh±±Έδ°î(d®Γng)φ²(zh®®n)¹μ(l®Δi)±Λ¥ε(Ι Ψ”)ÖΈΝΚ –ΖΫ…ΫΩh”χΩΎφ²(zh®®n)ôM»Σ¥ε(ΡΙΒΊ)”Ύ≥…ΐàΘ§…ζ”ΎΟς»f(w®Λn)öv °ΥΡΡξ(1586)Θ§«ε¥ζ…ΫΈς”ά¨é÷ί»ΥΘ§μ‰÷Έ °ΑΥΡξ≥ω ΥΘ§öv»Έ÷ΣΩhΓΔ÷Σ÷ίΓΔ÷ΣΗ°ΓΔΒάÜTΓΔΑ¥≤λ ΙΓΔ―≤™αΚΆΩ²ΕΫȼΖΫΙΌΘ§ΥυΒΫ÷°ΧéΘ§Ϋ‘”–’ΰ¬ïΓΘΥάΚσΉΖΌ¦(z®®ng)ΧΪΉ”ΧΪ±ΘΘ§÷uΓΑ«εΕΥΓ±Θ§±ΜΩΒΈθΌùΉu(y®¥)ûιΓΑΧλœ¬ΒΎ“ΜΝ°άτΓ±ΓΘ”Ύ≥…ΐàΙ Ψ”Φ¥ûιΤδ”ΉΡξ÷Ν44öqΩΦ»ΓΊï…ζ÷°«Α‘Ύ¥ΥΨ”ΉΓΘ§§F(xi®Λn)¥φ»ΐΉυ’§‘ΚΓΘ ΦΫ®Ρξ¥ζ≤Μ‘îΘ§§F(xi®Λn)”…ΤδΚσ»ΥΨ”ΉΓΓΘΒΎ“ΜΉυ’§‘ΚΘ§«ε¥ζΫ®÷ΰΘ§Ήχ±±≥·ΡœΘ§‘≠ûιΥΡΚœ‘ΚΘ§§F(xi®Λn)±ΜΚσ»ΥΖ÷ûι»ΐ²Ä(g®®)‘Κ¬δΓΘ§F(xi®Λn)¥φ’ΐΖΩ≈c¥σιTΘ§’ΐΖΩ «”…ΖΫ¥uâΨΤωΒΡΙΑ»·ΗGΕ¥Θ§Ι≤10ΩΉΘ§Τδ÷–Ές²»(c®®)7ΩΉûι‘≠Ϋ®÷ΰΘ§•|²»(c®®)3ΩΉ «Κσ»Υ–¬–όΓΘΒΎΕΰΉυ’§‘ΚΘ§«ε¥ζΫ®÷ΰΘ§Ήχ±±≥·ΡœΘ§ûιΥΡΚœ‘ΚΓΘ§F(xi®Λn)”–’ΐΖΩΓΔ•|ΈςéϊΖΩΓΔΈςèBΖΩΓΘ’ΐΖΩûι¥uâΨΤωΒΡΙΑ»·ΗGΕ¥Θ§Ι≤4ΩΉΘ§ΤΫμî;•|ΈςéϊΖΩûιÜΈΤ¬”≤…Ϋμî;ΈςèBΖΩ‘ΎΈςΓ≠Γ≠[‘îΦö(x®§)]

93ΓΔΨ≈Χλ ΞΡΗèR

ΓΓΓΓ Ω¥ ϋc(di®Θn): èRÉ»(n®®i)§F(xi®Λn)¥φΥΈΓΔ‘ΣΓΔΟςΓΔ«εΦΑΟώ΅χ(gu®°)Ρξιg÷Ί–ό±°20”ύΆ®Θ§¥σΕύΊQΝΔ”ΎΑίΆΛ÷°É»(n®®i)ΓΘ÷ΒΒΟ“ΐΤπ÷Ί“ïΒΡ «ΘΚΥΈΓΔ‘ΣΓΔΟςΓΔ«εΥΡ≥·Ϋ®÷ΰΦ·”Ύ“ΜèRΘ§΅χ(gu®°)É»(n®®i)§F(xi®Λn)¥φΒΡΙ≈¥ζΫ®÷ΰ÷–ûιîΒ(sh®¥)≤ΜΕύΘ§¨ç(sh®Σ)¨Ό’δΌFΓΘΓΓ Ϋι ΫB: Ψ≈Χλ ΞΡΗèR‘ΎΤΫμ‰Ωh≥«Ές10ΙΪάοΧéΒΡ±±…γύl(xi®Γng)•|Κ”¥εΈςΒΡΆΝ«π…œΘ§³™(chu®Λng)Ϋ®”ΎΥε¥ζΘ§±±ΥΈ≥θ÷ΊΫ® ΞΡΗΒνΘ§¥ΥΚσΫ¦(j®©ng)Ώ^(gu®Α)Εύ¥Έ–όΩ‰ΓΘ Ψ≈Χλ ΞΡΗèRΉυ±±œρΡœΘ§ûι“ΜΏM(j®§n)‘ΚΓΘΡœ±±ί^ΕΧΘ§•|Έςί^¨£ΓΘ«Α”–…ΫιTëρ‰«Θ§÷–ûιΪI(xi®Λn)ΆΛΘ§±±ûι ΞΡΗΒνΓΘÉ…³t≈δ“‘ΕζΒνΓΘ•|Ές‘Κ§F(xi®Λn)¥φάνΨΗΆθΒνΓΔ»ΐ¨mΒνΓΔιêΨΐΒνΓΔ °é¦ΒνΓΔξP(gu®Γn)ΙΪΒνΓΔΉ”¨OΒνΦΑ αäy‰«Β»Ϋ®÷ΰΓΘΒν”νεe(cu®Α)¬δ”–÷¬Θ§Βνμî–Έ÷ΤΗς°êΓΘèRΡœΓΔ±±ΓΔΈς»ΐΟφ등Ύ≈ϋΝΔΘ§€œέ÷ΩvôMΘ§•|Οφ≈càω(ch®Θng)‘ΚœύΏBΓΘ …ΫιTëρ‰«÷°«Αûι“Μ½l–ΈΤΫ≈_(t®Δi)Θ§≈_(t®Δi)œ¬ûι«ύ ·ΙΑ»·ΒΡ»ΐΩΉ ·ΗGΘ§Ρœœρ≈≈Ν–Θ§67Φâ(j®Σ)«ύ ·ΧΛΕε≥ 45Γψ–±ΟφâΨΤωΕχ…œΘ§Ω…÷±Ώ_(d®Δ)…ΫιTΓΘ…ΫιTιTΕ¥ûι«ύ¥uΙΑ»·Εχ≥…Θ§ιT…œ≥ω±ßèB–Έë“Γ≠Γ≠[‘îΦö(x®§)]

94ΓΔ«ΏΩh¥σ‘ΤΕU‘Κ

ΓΓΓΓ¥σ‘ΤΕU‘Κ‘Ύ«ΏΩh≥«Ές13«ßΟΉΒΡΙυ¥εφ²(zh®®n)Ιυ¥ε¥ε÷–ΓΘΥΡ÷ήΟώ…α≈ΰύèΘ§Ν÷ΡΨ―Ύ”≥ΓΘ™ΰ(j®¥)±°μΌ≈c«Ώ÷ί÷Ψ”¦ίdΘ§ ΦΫ®”Ύ±±ΈΚΧΪΚΆΡξιgΘ®477-499ΡξΘ©Θ§±±ΥΈ÷ΊΫ®Υ¬‘ΚΘ§Ϋπ¥σΕ® °ΕΰΡξΘ®1180ΡξΘ©÷Ί–όïr(sh®Σ)ΌIΒΫΩ’Οϊ‘Κν~“ΜΒάΘ§ν}Οϊ¥σ‘ΤΕU‘ΚΓΘΫπ≥γëc‘ΣΡξΘ®1212ΡξΘ©’ΐ ΫκΖ”ΟΓΘ‘ΣΟς«εïr(sh®Σ)ΤΎ¨“”––όίίΓΘΥ¬‘ΚΉχ±±œρΡœΘ§Ι≤”–É…ΏM(j®§n)‘Κ¬δΘ§÷–ίSΨÄ…œ“ά¥Έ”–…ΫιTΓΔ«ΑΒνΓΔΚσΒνΘ§É…²»(c®®)”–ΕδΒνΓΔ≈δΒνΓΔά»ΖΩΒ»Ϋ®÷ΰΓΘ§F(xi®Λn)ÉH¥φ«ΑΒνΓΔΚσΒνΒ»÷ςσwΫ®÷ΰΓΘ«ΑΒνΘ§“ύΖQ÷–ΒνΘ§Οφιü»ΐιgΘ§ΏM(j®§n)…νÉ…ιgΘ§ΥΡΦή¥ΣΈίΘ§ÜΈιήë“…ΫμîΓΘΝΚΦήΚÜ(ji®Θn)ùçΘ§ΕΖΙΑΨΪ÷¬Θ§Νβ–ΈΗώ…»Θ§îrν~»ΗΧφΘ§ΒώΩΧ»AϊêΘ§ûι«ε¥ζ÷Ί–όïr(sh®Σ)ΒΡοL(f®Ξng)ΗώΓΘΚσΒνûιΥ¬‘Κ÷–§F(xi®Λn)¥φΒΡ“ΜΉυ÷ς“ΣΫ®÷ΰΘ§èV…ν»ΐιgΘ§ΗΏ≈_(t®Δi)÷ΰΒνΘ§ΤΫΟφ–Έ÷Τûι’ΐΖΫ–ΈΘ§ΝυΦή¥ΣΈίΘ§ÜΈιήë“…ΫμîΓΘ÷υΒA(ch®≥) ·Ό|(zh®§)Θ§…œΒώΗ≤…èΑξΘ§Μ®Αξ«εΈζΘ§ΩΧ÷ΤΨΪΦö(x®§)ΓΘιή÷υΒΡ²»(c®®)Ϋ«…ΐΤπο@÷χΘ§ΒνÉ»(n®®i)ΥΡΗυΫπ÷υ÷υν^Ψμ³xΨèΚΆΓΘ÷υν^ΕΖΙΑûιΈεδ¹Γ≠Γ≠[‘îΦö(x®§)]

95ΓΔ≥γ…ΤΥ¬¥σ±·Βν

ΓΓΓΓ≥γ…ΤΥ¬¥σ±·Βνïr(sh®Σ)¥ζΘΚΟς÷Ν«εΒΊ÷ΖΘΚ…ΫΈς ΓΧΪ‘≠ –”≠ù…Ö^(q®±)≥γ…ΤΥ¬¥σ±·ΒνΈΜ”ΎΧΪ‘≠ –”≠ù…Ö^(q®±)≥γ…ΤΥ¬Ϋ÷9Χ•(h®Λo)Θ§‘≠ûιΥεü§Βέ––¨mΘ§ΧΤ≥θΖQΑΉώRΥ¬Θ§ΚσΗΡΖQ―”âέΥ¬ΓΔΉΎ…ΤΥ¬Θ§Κσ¹μ(l®Δi)”÷Ϋ––¬Υ¬Θ§Ος¥ζïr(sh®Σ)Θ§ΗϋΟϊ≥γ…ΤΥ¬ΓΘΟςΚιΈδ °ΥΡΡξ(1381Ρξ)Θ§÷λ‘ΣηΑΒΎ»ΐΉ”÷λ½ûûιΦo(j®§)ΡνΤδΡΗΘ§‘Ύ‘≠Υ¬ΜυΒA(ch®≥)…œΏM(j®§n)––ΝΥîU(ku®Α)Ϋ®ΓΘ«εΆ§÷Έ»ΐΡξ(1864Ρξ)Θ§≥γ…ΤΥ¬±ΜΜπΖΌößΘ§ÉH¥φ÷ςσwΫ®÷ΰ¥σ±·ΒνΓΘ¥σ±·Βν «÷–΅χ(gu®°)§F(xi®Λn)¥φί^Άξ’ϊΒΡΟς≥θΙΌ ΫΡΨ‰΄(g®Αu)Ϋ®÷ΰΓΘ¥σ±·ΒνΟφ¨£ΤΏιgΘ§ΏM(j®§n)…νΥΡιgΘ§÷Ίιή–Σ…ΫμîΘ§ϋSΨGΝπΝßΆΏΦτΏÖΘ§Ά®ΗΏΫϋ20ΟΉΓΘ«ΑιήΟςΓΔ¥Έιg‘O(sh®®)ΥΡΡ®ΖΫΗώΗτ…»ιTΘ§…“ΓΔ±Mιg‘O(sh®®)Ητ…»¥ΑΓΘΚσιήΟςιg‘O(sh®®)ΑειTΘ§Ω…«ΑΚσΆ®––ΓΘιή÷υ²»(c®®)Ρ_Οςο@ΓΘΕΖ•μ≤ΦΨ÷ ηά Θ§…œιήΕΖ•μΤΏ≤»ÜΈ¬N÷ΊΑΚΘ§œ¬ιήΕΖ•μΈε≤»÷ΊΑΚΘ§≥ΐœ¬ιή±Mιgüo(w®≤)ΤΫ…μΩΤΆβΘ§ΤδΥϊ÷πιgÉ…îÄΓΘΒνÉ»(n®®i)÷υΨW(w®Θng)≤ΦΝ–“é(gu®©)’ϊΘ§»‘“u≈f÷ΤΓΘΒνÉ»(n®®i)‘O(sh®®)Ψ°ΩΎΧλΜ®Θ§ ©ûrΖέ≤ °΄(hu®Λ)Θ§…œ≤ΩΝΚΦή»Ϊ≤Ω”Ο≤ί•σΉωΖ®ΓΘ¥σΒν§F(xi®Λn)¥φΫ®÷ΰΓ≠Γ≠[‘îΦö(x®§)]

96ΓΔΗΏΕΦΨΑΒ¬Υ¬

ΓΓΓΓù…÷ίΩhΗΏΕΦφ²(zh®®n)ΗΏΕΦ¥εΒΡΨΑΒ¬Υ¬Θ§‘χ≈c±Χ¬δΥ¬ΓΔο@ëcΥ¬ΓΔΥ…Ν÷Υ¬≤ΔΖQΓΑΙ≈ù…÷ίΥΡ¥σΟϊΥ¬Γ±ΓΘ™ΰ(j®¥) ΖΝœ”¦ίdΘ§ΨΑΒ¬Υ¬³™(chu®Λng)Ϋ®”ΎΧΤ¥ζΘ§ΒΪ‘Ύ…œ άΦo(j®§)Έε °Ρξ¥ζΘ§Ώ@Ήυ¬³Οϊ”ΎΗΏΕΦφ²(zh®®n)ΖΫàAΑΌάοΒΡΙ≈Υ¬Θ§±Μ”ΟΉς΅χ(gu®°)éλ(k®¥)ÉΠ(ch®≥)¥φΝΥΦZ ≥ΓΘ°î(d®Γng)ïr(sh®Σ)»Υ²É”Ο¥uΆΏΗ≤…wΑΉΤαΥΔΤδ±μΟφΘ§Ή¨±Ψ¹μ(l®Δi)Κξ²ΞΒΡΫ®÷ΰΉÉ≥…ΝΥ“ΜΉυΉυ¥τΑεΒΡΓΔΥΡΥΡΖΫΖΫΒΡΓΑΑΉΚ–Ή”Γ±ΓΘΑκ²Ä(g®®) άΦo(j®§)Ώ^(gu®Α)»ΞΝΥΘ§κS÷χΒΎ»ΐ¥ΈΈΡΈοΤ’≤ιΜν³”(d®Αng)ΒΡ’Ιι_(k®Γi)Θ§κ[≤Ί‘ΎΓΑΑΉΚ–Ή”Γ±É»(n®®i)ΒΡ«ßΡξΙ≈³x≤≈ΝΟι_(k®Γi)ΝΥ…ώΟΊΟφΦÜΓΘ‘Ύ…œ άΦo(j®§)ΓΑΈΡΗοΓ±ΤΎιgΘ§ΨΑΒ¬Υ¬Υυ”–¬ψ¬Ε‘ΎΆβΟφΒΡ ·ΩΧ ·ΒώΘ§ΕΦ±Μ»Υ”ΟΗΪν^Ω≥»ΞΘ§Υυ“‘§F(xi®Λn)‘ΎΈίιήΫ«…œΒΡ ·ΒώΉÉΒΟöà»±≤Μ»ΪΓΘ≤ΜΏ^(gu®Α)Θ§ΨΑΒ¬Υ¬±Μ°î(d®Γng)ΉωΦZ’Ψ Ι”ΟΚσΘ§’ϊ²Ä(g®®)Άβ”^±Μ¥uΆΏΚΆΡΨΑεΑϋ΅ζΚσΘ§–“Ώ\(y®¥n)ΒΊΕψΏ^(gu®Α)ΝΥΡ«²Ä(g®®)ΧΊ βΒΡΡξ¥ζΓΘΏ@Ο¥ΕύΡξΏ^(gu®Α)»ΞΝΥΘ§“Μ–©ΡΨΑεΟ™¬δΚσΘ§Ω…“‘«εΈζΒΊΩ¥ΒΫΘ§ΨΑΒ¬Υ¬É»(n®®i)»ΐ²Ä(g®®)¥σΒνΒΡιή÷υΚΆ÷υν^¦](m®Πi)”–±Μ”ξΥ°Η·ΈgΜροL(f®Ξng)Μ·Θ§ιή÷υΓΔΕΖΙΑΦΑΒνÉ»(n®®i)ΝΚΦή“ρ±ΜΖβΕ¬ΨυΆξ’ϊΒΊ±ΘΝτΝΥœ¬Γ≠Γ≠[‘îΦö(x®§)]

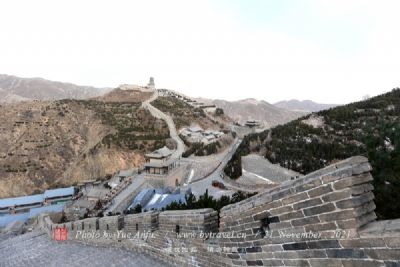

97ΓΔ–ΟΩΎëπ(zh®Λn)“έΏz÷Ζ

ΓΓΓΓΩ¥ϋc(di®Θn):1937ΡξΘ§»’ήä¥σ≈e«÷»AΘ§‘ΎΓΑΆΘ÷ΙÉ»(n®®i)ëπ(zh®Λn)Θ§“Μ÷¬¨Π(du®§)ΆβΓ±ΒΡΥΦœκ÷Η¨ß(d®Θo)œ¬Θ§΅χ(gu®°)Ι≤É…ϋhΫ®ΝΔΝΥΫy(t®·ng)“Μëπ(zh®Λn)ΨÄΓΘ1937Ρξ10‘¬Θ§ûιΒ÷ΩΙ―Ί±±Ά§Τ―Ρœœ¬ΒΡ»’ήäΘ§΅χ(gu®°)Ι≤É…ϋh‘Γ―Σä^ëπ(zh®Λn)Θ§23ΧλÉ»(n®®i)Ι≤öû€γî≥»ΥÉ…»f(w®Λn)”ύ»ΥΘ§»ΓΒΟΝΥΩΙ™τ»’ήäΒΡ“Μ¥ΈΨό¥σ³ΌάϊΓΘΈΜ”Ύ–Ο÷ί“‘±±25ΙΪάοΧéΘ§ «–Ο÷ίΒΡ±±ιTëτΘ§‘γ‘Ύùh¥ζΘ§Ώ@άοΨΆ «÷Ί“ΣΒΡήä ¬Ζά ΊΜυΒΊΓΘ–ΟΩΎëπ(zh®Λn)“έΏz÷ΖΈΜ”Ύ–Ο÷ί“‘±±25ΙΪάοΧéΘ§ «–Ο÷ίΒΡ±±ιTëτΘ§‘γ‘Ύùh¥ζΘ§Ώ@άοΨΆ «÷Ί“ΣΒΡήä ¬Ζά ΊΜυΒΊΓΘ–ΟΩΎëπ(zh®Λn)“έ «÷–-ξ†(du®§)Β÷ΩΙ»’±Ψ«÷¬‘ήäΏM(j®§n)ΖΗΒΡ“Μ¥ΈΉνΦΛΝ“ΒΡëπ(zh®Λn)“έΓΘ1937Ρξ10‘¬≥θΘ§»’±Ψ»A±±ΖΫΟφήäέύ‘ΪéüàF(tu®Δn)Φs»ΐ»f(w®Λn)”ύ»ΥΘ§”…±±÷ΝΡœ÷±»ΓΧΪ‘≠ΓΘ‘ΎΓΑΆΘ÷ΙÉ»(n®®i)ëπ(zh®Λn)Θ§“Μ÷¬¨Π(du®§)ΆβΓ±ΒΡΥΦœκ÷Η¨ß(d®Θo)œ¬Θ§΅χ(gu®°)Ι≤É…ϋhΫ®ΝΔΝΥΫy(t®·ng)“Μëπ(zh®Λn)ΨÄΓΘûιΒ÷ΩΙ―Ί±±Ά§Τ―Ρœœ¬ΒΡ»’ήäΘ§΅χ(gu®°)Ι≤É…ϋh‘Γ―Σä^ëπ(zh®Λn)Θ§23ΧλÉ»(n®®i)Ι≤öû€γî≥»ΥÉ…»f(w®Λn)”ύ»ΥΘ§»ΓΒΟΝΥΩΙ™τ»’ήäΒΡ“Μ¥ΈΨό¥σ³ΌάϊΓΘΏ@¥Έëπ(zh®Λn)“έΚίΚί¥ρ™τΝΥ»’ήäΒΡ΅ΧèàΓ≠Γ≠[‘îΦö(x®§)]

ΓΓΓΓïx≤λΦΫήäÖ^(q®±)ΥΨΝν≤Ω≈f÷Ζïr(sh®Σ)¥ζΘΚ1937ΡξΒΊ÷ΖΘΚΈε≈_(t®Δi)ΩhΈε≈_(t®Δi)…ΫΫπçèéλ(k®¥)ïx≤λΦΫήäÖ^(q®±)ΥΨΝν≤Ω≈f÷ΖΦo(j®§)Ρνπ^ΈΜ”Ύ…ΫΈς ΓΈε≈_(t®Δi)ΩhΫπçèéλ(k®¥)¥εΘ§≥…ΝΔ”Ύ2003Ρξ11‘¬7»’Θ§ «‘ΎήäÖ^(q®±)ΥΨΝν≤Ω≈f÷ΖΒΡΜυΒA(ch®≥)…œ–όΫ®ΒΡΓΘ≈f÷Ζ‘Κ¬δΉχΈςœρ•|Θ§ΨoΩΩ…ΫΗυΘ§ΈΜ÷ΟκU(xi®Θn)“ΣΓΘ’ϊ²Ä(g®®)Ϋ®÷ΰΖ÷άοΆβÉ…‘ΚΘ§¥σ–ΓœύΖ¬ΓΘΦo(j®§)Ρνπ^§F(xi®Λn)”–ξêΝ– “Εΰ °“ΜιgΘ§’ΙèdΥΡ²Ä(g®®)ΓΘΨΏ”–±±ΖΫΟς«εïr(sh®Σ)ΤΎΫ®÷ΰοL(f®Ξng)ΗώΓΘ≤Φ’ΙÉ»(n®®i)»ί”…»ΐ¥σ≤ΩΖ÷ΫM≥…ΘΚΓΕηF―ΣιL(zh®Θng)≥«ΓΖïx≤λΦΫήäÖ^(q®±)ΥΨΝν≤ΩΩΙëπ(zh®Λn) ΖέE’ΙΓΘ“‘ΩΙ»’ëπ(zh®Λn)†é(zh®Ξng)ΒΡΑl(f®Γ)…ζΚΆΑl(f®Γ)’Ιûι÷ςΨÄΘ§’Ι≥ωàDΤ§142ΖυΘ§…ζ³”(d®Αng)‘Ό§F(xi®Λn)ΝΥïx≤λΦΫΗυ™ΰ(j®¥)ΒΊήäΟώ…α…μΆϋΥάΘ§≤Μ«ϋΕΖ†é(zh®Ξng)ΒΡΟώΉεΨΪ…ώΚΆ”Δ–έöβΗ≈ΓΘΓΕ«ß«οοL(f®Ξng)Νς“Μ‘Σ»÷ΓΖ¬ô馅ζΤΫ’ΙΓΘΙ≤’Ι≥ωàDΤ§90ΖυΘ§¨ç(sh®Σ)Έο14ΦΰΘ§‘î±MΒΊξU ωΝΥ¬ôé¦ΙβίxΒΡ“Μ…ζΓΘ1937Ρξ10‘¬œ¬―°Θ§ΑΥ¬ΖήäΩ²≤Ωκxι_(k®Γi)Έε≈_(t®Δi)…ΫÖ^(q®±)ι_(k®Γi)ΗΑΧΪ––…ΫΓΘ11‘¬Θ§‘ΎΈε≈_(t®Δi)Ωh ·ΨΉφ²(zh®®n)’Όι_(k®Γi)ïx≤λΦΫήäÖ^(q®±)≥…ΝΔ¥σïΰ(hu®§)ΓΘ1938Ρξ2‘¬Θ§ήäÖ^(q®±)ΥΨΝν≤Ω“ΤΓ≠Γ≠[‘îΦö(x®§)]

99ΓΔΈςΚ”ν^ΒΊΒάëπ(zh®Λn)Ώz÷Ζ

ΓΓΓΓΈςΚ”ν^ΒΊΒάëπ(zh®Λn)Ώz÷ΖΈςΚ”ν^ΒΊΒάëπ(zh®Λn)Ώz÷Ζ(ΒΎΝυ≈ζ΅χ(gu®°)±Θ)ïr(sh®Σ)¥ζΘΚ1942ΓΣ1947ΡξΒΊ÷ΖΘΚΕ®œεΩh≥«Ές2ΙΪάοΧéΈςΚ”ν^¥εÉ»(n®®i)ΈςΚ”ν^ΒΊΒάëπ(zh®Λn)Ώz÷ΖΈΜ”ΎΕ®œεΩh≥«Ές2ΙΪάοΧéΘ§ «»Ϊ΅χ(gu®°)±Θ¥φΉνΆξ’ϊΒΡÉ…¥σΒΊΒάëπ(zh®Λn)Ώz÷Ζ÷°“ΜΓΘΒΊΒάι_(k®Γi)ΆΎ”ΎΟώ΅χ(gu®°)31Θ®1942Θ©ΡξΘ§ΒΫ36ΡξΘ®1947Θ©«οΘ§ΆΎ≥…Ή‘•|œρΈςΒΡ»ΐ½l÷ςΒάΩ²ιL(zh®Θng)ûι5ΙΪάοΘ§ «”–3½lΗ…ΨÄΓΔ52½l÷ßΒάΫM≥…ΒΡΩvôMΫΜεe(cu®Α)ΒΡΒΊΒάΨW(w®Θng)ΓΘΒΊΒάΖ÷ûι»ΐ¨”Θ§Εਔ‘O(sh®®)”–÷Η™]ΥυΓΔ–ίœΔ “ΓΔÉΠ(ch®≥)≤Ί “ΘΜ»ΐ¨””–ôC(j®©)“Σ “ΓΔΈδΤςéλ(k®¥)ΓΔïΰ(hu®§)Ήh “ΓΘ¥ΥΆβΘ§ΒΊΒάÉ»(n®®i)ΏÄ”–Ζ≠ΩΎ22²Ä(g®®)Θ§Ω®ΩΎ8²Ä(g®®)Θ§œίΎεΚΆΟ‘Μξξ΅Ης12²Ä(g®®)Θ§Ήςëπ(zh®Λn)‰¨―έ22²Ä(g®®)Θ§≥ω™τΩΎ10²Ä(g®®)Θ§≥ω»κΩΎ11²Ä(g®®)Θ§ΏBΆ®Υ°Ψ°3―έΘ§ΒΊ±Λ15ΉυΘ§ΗΏΖΩΙΛ ¬1ΧéΓΘΒΊΒάΨΏ”–ΖάΥ°ΓΔΖάΕΨΓΔΖάüüΓΔ…δ™τΒ»ΕύΖNΙΠΡήΓΘΒΊΒά÷ΰ≥…ΚσΈδΙΛ¨Π(du®§)ΚΆΒΊΖΫΟώ±χ≈cî≥»Υ’Ιι_(k®Γi)λ`ΜνΒΡΒΊΒάëπ(zh®Λn)Θ§Εύ¥Έ™τΆΥ΅χ(gu®°)ΟώϋhιêΖΥήäΦΑΒΊΖΫΈδ―bΒΡΏM(j®§n)ΙΞΘ§ûι»ΥΟώΫβΖ≈ëπ(zh®Λn)†é(zh®Ξng)ΒΡ³ΌάϊΉω≥ωΓ≠Γ≠[‘îΦö(x®§)]

ΓΓΓΓΘ®Κ§ΑΉ≤ίΩΎιL(zh®Θng)≥«Θ©ιL(zh®Θng)≥«―ψιTξP(gu®Γn)ΕΈ(Κ§ΑΉ≤ίΩΎιL(zh®Θng)≥«)(ΒΎΈε≈ζ΅χ(gu®°)±Θ)ïr(sh®Σ)¥ζΘΚΟςΒΊ÷ΖΘΚ¥ζΩh≥«±±20ΙΪάοΑΉ≤ίΩΎ―ψιTξP(gu®Γn)¥εΡœ200ΟΉ”÷ΟϊΈςξÄξP(gu®Γn)Θ§ «Ος¥ζιL(zh®Θng)≥«ΒΡ÷Ί“ΣξP(gu®Γn)Α·÷°“ΜΓΘ≈c¨éΈδξP(gu®Γn)ΓΔΤΪν^ξP(gu®Γn)ΚœΖQÉ»(n®®i)»ΐξP(gu®Γn)ΓΘ™ΰ(j®¥)«ε«§¬ΓΓΕ¨éΈδΗ°÷ΨΓΖίdΘ§≈fξP(gu®Γn)‘Ύ―ψιT…Ϋ…œΘ§ΟςΚιΈδΤΏΡξ(1374Ρξ)“Τ÷ΝΫώ÷ΖΓΘΟς»f(w®Λn)övΕΰ °ΈεΡξ(1579Ρξ)ΓΔ«εΆ§÷ΈΝυΡξ(1867Ρξ)÷Ί–όΘ§§F(xi®Λn)¥φ―ψιTξP(gu®Γn)ûιΟς¥ζΥυ÷ΰΓΘ―ψιTξP(gu®Γn)ξP(gu®Γn)≥«Θ§÷ήιL(zh®Θng)1ΙΪάο”ύΘ§”…ξP(gu®Γn)≥«ΓΔ°Y≥«ΓΔ΅ζ≥«»ΐ¥σ≤ΩΖ÷ΫM≥…ΓΘâΠΗΏ10ΟΉΘ§ ·Ήυ¥u…μΘ§É»(n®®i)ûιΚΜΆΝΘ§ι_(k®Γi)ιT»ΐ÷ΊΘ§Φ¥•|ιTΓΔΈςιTΓΔ–Γ±±ιTΓΘ•|ιTΦ¥ΧλκU(xi®Θn)ιTΘ§ ·Ήυ¥u»·Θ§ν~Ί“ïχ(sh®±)ΩΧΓΑΧλκU(xi®Θn)Γ±ΕΰΉ÷Θ§ιT…œ”–‰«Θ§ûι―ψ‰«ΓΘΟφιüΈειgΘ§ΏM(j®§n)…νΥΡιgΘ§÷Ίιή–Σ…ΫμîΓΘâΠ‘Ϊ‘O(sh®®)ΕβΩΎΘ§ιTΕ¥É»(n®®i)‘≠”–ΑειT“ΜΒάΘ§«ύ ·Αεδ¹¬ΖΓΘ―ψιT‰« «ώv ΊΙΌ±χ―≤≤λΓΔΝΥΆϊΓΔ–ίœΔΒΡàω(ch®Θng)ΥυΓΘΈςιTΦ¥ΒΊάϊιTΘ§ ·Ήυ¥u…μΘ§ν~Ί“ïχ(sh®±)ΩΧΓΑΒΊάϊΓ±ΕΰΉ÷Θ§ιT‰«ûι½νΝυά…λτΘ§“―Γ≠Γ≠[‘îΦö(x®§)]