ķ_ĘŌ╩ą┬├ė╬Š░³c(di©Żn)ĮķĮB

║ė─Ž╩Ī ²ł═żģ^(q©▒) ╣─śŪģ^(q©▒) Ēś║ėģ^(q©▒) ĶĮ┐h ėĒ═§┼_(t©ói)ģ^(q©▒) ŽķĘ¹ģ^(q©▒) ╬Š╩Ž┐h ╠m┐╝┐h ═©įS┐h ķ_ĘŌ╩ą╬─╬’╣┼█E ķ_ĘŌ╩ą╝t╔½┬├ė╬ ķ_ĘŌ╩ą▓®╬’^ 4AŠ░ģ^(q©▒) ķ_ĘŌ╩ą╩«┤¾Š░³c(di©Żn) ╚½▓┐ ķ_ĘŌ╩ą╠ž«a(ch©Żn) ķ_ĘŌ╩ą├└╩│ ķ_ĘŌ╩ąĄž├¹ŠW(w©Żng) ķ_ĘŌ╩ą├¹╚╦ [ęŲäė(d©░ng)░µ]

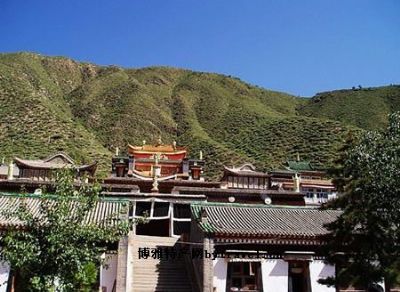

181ĪóĶĮ┐hńŖ╣─śŪ

ĪĪĪĪĘQ╣─śŪŻ¼ū°┬õė┌┐hĖ«Ū░Įų┬Ę▒▒ĪŻ│§Į©ė┌į¬┤·Ż¼ĘQ²Rš■śŪŻ¼├„╝╬ŠĖČ■╩«─Ļ(1541)Ė─Į©Ż¼ĘQōß│ĮśŪĪŻśŪĖ▀10ėÓ├ūŻ¼¢|╬„ķL(zh©Żng)21├ūŻ¼─Ž▒▒īÆ14├ūŻ¼š╝Ąž├µĘe294ŲĮĘĮ├ūĪŻ╦{(l©ón)┤uŲ÷ų■┼_(t©ói)╗∙Ż¼ųą┴¶╣░╚»Ż¼īÆ4├ūŻ¼Ė▀3.1├ūŻ¼×ķ│÷╚ļ┐hĖ«┤¾ķTĪŻ┼_(t©ói)╗∙╔Ž×ķā╔īėśŪĘ┐Ż¼┤u─ŠĮY(ji©”)śŗ(g©░u)Ż¼ė▓╔Į╩Į╚²ķ_ķgŻ¼ĄūśŪśŪķTŠėųąŽ“─ŽŻ¼╗ž└╚╦─Ž“čė╔ņŻ¼└╚Ž┬Łh(hu©ón)┴óŲß╝t├„ų∙16Ė∙Ż¼ęį╣─ą╬Ą±╩»×ķų∙ĄA(ch©│)Ż¼ĒöśŪ│╩īmĄŅą╬Ż¼╦─├µŲŲ┬Ż¼╬Õ╝╣Ęų┴óŻ¼ķ▄ĮŪš╣│߯¼╔ŽŽ┬śŪ░╦ĮŪ│ß’wŻ¼Ė„æęę╗ńŖą╬ŌÅĶKĪŻśŪąĪė┌┼_(t©ói)╗∙Ż¼╦─ų▄Ė„┴¶ŽČĄžš╔ėÓŻ¼╣®ė╬╚╦Łh(hu©ón)ąąĒ¼ŽóŻ¼┼_(t©ói)ų▄ų■═Ė╗©┼«ē”×ķūo(h©┤)Ö┌Ż¼Ė▀1├ūįSĪŻ╬¶╚šĒöśŪķTķ╣╔ŽĘĮį°æę─Šžę1ēKŻ¼-Ī░ōß│ĮśŪĪ▒ĪŻĮ©ć°║¾┐hš■Ė«ī”(du©¼)įōśŪČÓ┤╬ą▐▌▌Ż¼1959─Ļ╣½▓╝×ķ┐h╝ē(j©¬)╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻ1979─Ļį┘ąąš¹ą▐Ż¼īó═©Ą└╣░╚»╔²Ė▀40└Õ├ūŻ¼Ė─Į©ą┬╩ĮķT├µŻ¼ĒöśŪ¢|Īó╬„Īó─ŽĪó▒▒╦─├µĖ„┴¶ę╗┐ū▌åą╬į┬┤░Ż╗╚½śŪūį╔ŽČ°Ž┬ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

182ĪóĶĮ┐h┤¾įŲ╦┬╦■

ĪĪĪĪ┤¾įŲ╦┬╦■╦ūĘQ═▀ŹÅ╦■Ż¼į┌┐h│Ū─Ž25╣½└’═▀ŹÅ┤Õ¢|▒▒ėńŻ¼├„╚fÜvČ■╩«╦──ĻŻ©1596Ż®ę└╦╬│§įŁ╦■┼f█Eča(b©│)Į©Č°│╔Ż¼╦■Ė▀21├ūŻ¼ŪÓ┤uĄ³Ų÷Ż¼Ę┬─ŠĮY(ji©”)śŗ(g©░u)Ż¼Ų▀╝ē(j©¬)░╦ĮŪą╬Ż¼ųīėā╚(n©©i)╩šŻ¼īėīė│÷ķ▄ĪŻ┤¾įŲ╦┬╦■×ķŲ▀īėŲĮ├µ░╦ĮŪą╬Ę┬─ŠĮY(ji©”)śŗ(g©░u)Ż¼ŪÓ┤u»BŲ÷Ż¼īėīė│÷ķ▄Ż¼ųīėā╚(n©©i)╩šŻ¼├«ķŠŽÓ┐█Ż¼╩«Ęųłį(ji©Īn)╣╠ĪŻę“╦■äx╝░Ą┌Ų▀īėįŌĄĮōpē─Ż¼╦■įŁüĒĖ▀21├ūŻ¼¼F(xi©żn)Ė▀19.3├ūĪŻ╦■╗∙Ė▀0.85├ūŻ¼░╦├µĖ„īÆ1.9├ūŻ¼ų▄ķL(zh©Żng)15.2├ūĪŻĄ┌ę╗īėĖ▀4.75├ūŻ¼ų▄ķL(zh©Żng)14.4├ūŻ¼»BØŁ│÷ķ▄Ż╗Ą┌Č■īėĖ▀3.4├ūŻ¼ų▄ķL(zh©Żng)12├ūĪŻ╦■Ž┬▓┐Ą─╚²īėā╚(n©©i)ėą╦■ą─╩ęŻ¼ęį╔Ž×ķīŹ(sh©¬)ą─ĪŻ┤¾įŲ╦┬╦■¢|┼RąĪ║ėŻ¼╚²├µ┤╣┴°ŽÓ└@ĪŻį┌▀@└’Ż¼╣┼╦■┼cąĪ┤ÕŽÓę└ŽÓ┘╦Ż¼śO×ķūį╚╗ĪŻ╦■░čįŲė░╠ņ╣Ō║═╣┼śŃ├±ŠėŽż╩šč█ĄūŻ¼»B║Ž│╔ūā╗├¤oĖFĄ─’L(f©źng)Š░ĪŻ▀@╦■┼c║ėę╗ņoę╗äė(d©░ng)Ż¼ę╗╔Žę╗Ž┬Ż¼ę╗╗▐ę╗├„ĪŻ╦■┴¶Üv╩Ę▀z┤µŻ¼║ė▓ž═∙╩┬├ž├▄Ż¼Č■š▀ĻÄĻ¢ŽÓųCŻ¼ŽÓĄ├굚├Ż¼╔ŅĄ├╠ņĪóĄžĪó╚╦ŲĮ║ŌĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

183Īóų±┴ųč÷╔ž╬─╗»▀zųĘ

ĪĪĪĪų±┴ųč÷╔ž╬─╗»▀zųĘį┌┐h│Ū─Ž35╣½└’ų±┴ų┤Õ▒▒═┴ŹÅ╔ŽŻ¼╬─╗»īė╣½▓╝į┌═┴ŹÅĒöČ╦─Žé╚(c©©)ĪŻį°│÷═┴─Ó┘|(zh©¼)╝t╠šēž┐┌čžĪó╝ė╔░╗ę╠š╣▐┐┌čžĪó¤²═┴ĪóØ▓╣ŪĪó┬╣ĮŪ╝░įńŲ┌ė├╩ų┐žųŲĮø(j©®ng)┬²▌åą▐š¹─ÓųŲ╝t╠šĪó╗ę╠šŲ¼Īó─ź╣Ō╠šŲ¼Ż¼Ųõųą╝ė╔░╗ę╠šŲ¼═Ō▒┌ėąųŲū„Ģr(sh©¬)▓█£ŽĪŻ╬─╗»īė╔Ž▓┐╝s30└Õ├ū×ķön═┴īėŻ¼ųą▓┐╔│╗ę═┴║±2├ūŻ¼Ž┬▓┐×ķ▀zųĘŻ¼š¹éĆ(g©©)═┴ŹÅŽÓī”(du©¼)Ė▀│÷═┴├µ3.5├ūĪŻ┤╦▀zųĘĘų¢|╬„ā╔Ų¼Ż¼¢|Ų¼─Ž▒▒ķL(zh©Żng)160├ūŻ¼¢|╬„īÆ150├ūŻ╗╬„Ų¼¢|╬„ķL(zh©Żng)70├ūŻ¼─Ž▒▒īÆ60├ūŻ¼┐é├µĘe28200ŲĮĘĮ├ūĪŻ1963─Ļ╣½▓╝×ķ┐h╝ē(j©¬)╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗Ż¼1986─Ļ╣½▓╝×ķ╩Ī╝ē(j©¬)╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻ-┬├ė╬ąĪ┘N╩┐Ż║ķTŲ▒Ż║├Ō┘M(f©©i)ķ_Ę┼Ģr(sh©¬)ķgŻ║╚½╠ņĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

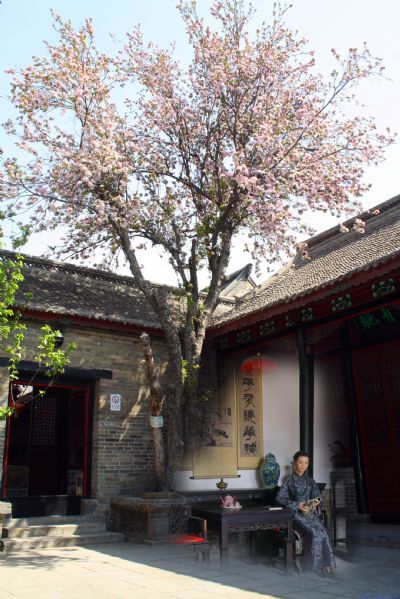

184Īóūėė─╣

ĪĪĪĪūėė─╣╬╗ė┌┐h│Ū¢|1.5╣½└’ų«Įł@┤Õ¢|ĪŻ─╣Ė▀14├ūŻ¼├µĘe6000ŲĮĘĮ├ūĪŻ─╣╔Ž▒ķų▓╦╔░žŻ¼Š░╔½ę╦╚╦ĪŻ┼fĢr(sh©¬)Ż¼ė─╣┤║įŲ▒╗ĘQ×ķ═©įS░╦Š░ų«ę╗ĪŻūėė├¹╣½īOĢ¤Ż¼ÓŹć°ąą╚╦Ż©╣┘├¹Ż®Ż¼į°ų·╣½īOāSŻ©ūė«a(ch©Żn)Ż®ŽÓÓŹŻ¼╩ŪÓŹć°ų°├¹Ą─š■ų╬╝ę║══ŌĮ╗╝ęĪŻŪÕ┐Ą╬§╬Õ╩«╬Õ─ĻŻ©1716Ż®Ż¼ė┌─╣▒▒Į©ūėėņ¶Ż¼ų¬┐h└Ņ×ķæŚū½╬─└šė┌╩»ĪŻ ║¾ų¬┐h═§æ¬(y©®ng)┼Õ×ķŲõņ¶Ģ°Ņ~Ż¼Ųõņ¶ęč█▌Ż¼─╣Ū░╩»▒«╔ą┤µŻ¼Ė▀2.10├ūŻ¼īÆ0.70├ūŻ¼║±0.2├ūĪŻėą▒«śŪę╗ū∙ĪŻ─╣╔Žėąė¶ė¶┤õ░žŻ¼’L(f©źng)Š░ąŃ¹ÉŻ¼Š░╔½ę╦╚╦Ż¼Ī░ė─╣┤║įŲĪ▒×ķ╣┼Ž╠ŲĮ░╦Š░ų«ę╗ĪŻ ūėėŻ©╔·ūõ─Ļ▓╗įöŻ®Ż¼├¹╣½īOō]Ż¼┤║Ū’Ģr(sh©¬)ÓŹć°╚╦Ż¼╣┘ĘŌąą╚╦Ż©═ŌĮ╗╣┘Ż®Ż¼į°ģf(xi©”)ų·╣½īOāSŻ©╝┤ūė«a(ch©Żn)Ż®ŽÓÓŹŻ¼į┌ųŲČ©š■▓▀ĪóĘ©┴Ņ║══ŌĮ╗╗Ņäė(d©░ng)ųąū÷│÷┴╦║▄┤¾│╔┐ā(j©®)Ż¼╩ŪÓŹć°ų°├¹Ą─š■ų╬╝ę║══ŌĮ╗╝ęĪŻ ūėė─╣×ķ═©įS┐h╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻ-┬├ė╬ąĪ┘N╩┐Ż║ķTŲ▒Ż║├Ō┘M(f©©i)ķ_Ę┼Ģr(sh©¬)ķgŻ║╚½╠ņĄžųĘŻ║ķ_ĘŌ╩ą═©įS┐hĮĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

185Īó█ĪķwŪÕšµ╦┬

ĪĪĪĪ█ĪķwŪÕšµ╦┬╩╝Į©ė┌├„─®Ż¼ŪÕ┐Ą╬§─Ļķgųžą▐ĪŻĄ└╣Ō─Ļķgį°ča(b©│)ą▐ę╗┤╬ĪŻ1985─Ļį┘┤╬ųžą▐ĪŻ¼F(xi©żn)╦┬š╝ĄžČ■«ĆėąėÓŻ¼┐éĮ©ų■├µĘe▀_(d©ó)300ŲĮĘĮ├ūŻ¼Ųõųą┤¾ĄŅ130ŲĮĘĮ├ūŻ¼×ķ┤u─ŠĮY(ji©”)śŗ(g©░u)Ą─ŠĒ┼’╩ĮĘ┬╣┼Į©ų■ĪŻį║ā╚(n©©i)ų▓ęį╦╔░ž╝░Ųõ╦³śõ─ŠŻ¼’@Ą├Ė±═ŌŪÕņoĪŻŪÕšµ╦┬┤¾ķT×ķ┤uŲ÷ķTśŪŻ¼Ųõū¾ėęĖ„ėąę╗ą╬æB(t©żi)═■ć└(y©ón)Ą─Š▐ą═╩»¬{╩žūo(h©┤)Ż¼Ė³╠Ē═■āxĪŻ ▒ŠĘ╗¼F(xi©żn)ėąĮ╠├±220æ¶Ż¼╣▓820╚╦Ż¼Š∙×ķ╗žūÕŻ¼ī┘Ė±ĄŽ─┐ĪŻ▒ŠĘ╗╚╦ĻÉ╚fŪÕė┌ŪÕĄ└╣Ō─Ļķg┐╝ųąęč╦╚┐ŲŻ©1845─ĻŻ®Ą┌Č■├¹╬õ▀M(j©¼n)╩┐Ż¼į°╚╬ŲĮ?j©®ng)÷ė╬ō¶īó▄ŖŻ¼▒╗ĘŌ×ķĪ░╬õ╣”īó▄ŖĪ▒ĪŻŪÕšµ╦┬║¾ĄŅė?2╔╚▒Ż┤µ═Ļ║├Ą──ŠĄ±ķTŻ¼×ķ└ŽŪÕšµ╦┬▀z╬’Ż¼╝sėą200─ĻÜv╩ĘĪŻ├┐╔╚ķTĖ▀╝s3├ūŻ¼╔Ž▓┐×ķńU┐š─ŠĖ±Ż¼Ž┬▓┐×ķĖĪĄ±ĪŻ├┐╔╚ķTėą3ĮMĖĪĄ±Ż©╔ŽŽ┬×ķÖMĘ∙─ŠĄ±Ż¼ųąķg×ķłAą╬ĖĪĄ±Ż®Ż¼╣▓ėŗ(j©¼)36Ę∙ĪŻĄ±┐╠Š½├└Ż¼Ķ“Ķ“╚ń╔·ĪŻ Ą±┐╠ā╚(n©©i)╚▌žSĖ╗Ż¼ėąļp¬{æ“└CŪ“Īó╔Å╗©ļp°BĪó°P╗╦æ“─ĄĄżĪóČ■²łæ“ųķĪóļp·Q╔ÅĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

186Īó╔Žé}╣╩ųĘ

ĪĪĪĪ╔Žé}╣╩ųĘ╬╗ė┌┐h╬„╦─╣½└’│ŪĻP(gu©Īn)µé(zh©©n)│ŪČ·ŹÅ┤ÕĪŻ ╬Õ┤·Ģr(sh©¬)║¾ų▄╩└ū┌Ż©╣½į¬955-959─ĻŻ®▓±śsį┌ŹÅ╔Žśŗ(g©░u)ų■é}Ę┐ęį┘A┤µĮŁšŃę╗ĦĮ╗╝{Ą─╝ZAĪŻ«ö(d©Īng)Ģr(sh©¬)┤╦ĄžĮą╔Žé}│ŪŻ©Ž┬é}│Ūį┌Į±±TŪfÓl(xi©Īng)ąĪŖZ┤ÕŻ¼ęÓ×ķ▓±śs╦∙ų■Ż®ĪŻ ▓±śs═©Įø(j©®ng)╩ĘŻ¼╬─ų╬╬õ╣”╩óśOę╗Ģr(sh©¬)ĪŻ«ö(d©Īng)Ģr(sh©¬)╝Z▄ć±R┤©┴„▓╗ŽóŻ¼╦ņ│╔═©įS┐hėųę╗¬Ü(d©▓)╠žŠ░ė^ĪŻ├┐ĘĻ┤¾č®ĮĄ║¾Ż¼ŹÅ┤©┼¹╔ŽŃyčbŻ¼é}Ę┐┤„╔Žč®├▒Ż¼┤¾ę░├Ż├ŻŻ¼äeėąę╗Ę¼Ūķų┬ĪŻ -┬├ė╬ąĪ┘N╩┐Ż║ķTŲ▒Ż║├Ō┘M(f©©i)ĄžųĘŻ║ķ_ĘŌ╩ą═©įS┐h│ŪĻP(gu©Īn)µé(zh©©n)│ŪČ·ŹÅ┤ÕĮ╗═©Ż║═©įS┐h│╦ķL(zh©Żng)═Š▄ćų┴│ŪČ·ŹÅ┤ÕĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

187ĪóäóŪÓŽ╝╣╩Šė

ĪĪĪĪäóŪÓŽ╝╣╩Šė╩Ū×ķ╝o(j©¼)─Ņ╬ęć°Į³┤·ų°├¹Į╠ė²╝ęŻ¼╔ńĢ■(hu©¼)╗Ņäė(d©░ng)╝ęŻ¼┘Y«a(ch©Żn)ļA╝ē(j©¬)├±ų„Ė’├³╝ęäóŪÓŽ╝┼«╩┐Č°▒Ż┴¶ĪŻ╣╩ŠėįŁ×ķ╬Š╩Ž┐h┤¾Ąžų„Ī░äó░ļ┐hĪ▒Ūfł@Ą─ę╗▓┐ĘųŻ¼╬╗ė┌╬Š╩Ž┐h│Ūš²ųąčļŻ¼┐ń¢|╬„ā╔Śl┤¾Įų╩Ūėą├¹Ą─Ī░Ĥ╣┼╠├Ī▒┤¾į║ĪŻ╬¶╚š┤¾į║╩«Ęųą█韯¼ę╗┼┼╚²ū∙▓Õ╗©ū▀½F┤¾ķTŻ¼ķTŪ░│÷ŲĮ┼_(t©ói)Ż¼┼_(t©ói)Ū░╩Ū┤µĘ┼▐I▄ćĪó╦®±RĄ─ÅVł÷(ch©Żng)Ż¼╚½Ä¤╣┼╠├╝sėąĘ┐╚²░┘ėÓķgŻ¼š╝Ąž╝s19«ĆŻ¼▀@└’╩ŪĪ░äó░ļ┐hĪ▒╝ęūÕųąūŅ╝»ųąūŅ║├Ą─Į©ų■╚║ĪŻ╬¶╚šäó╩Ž╝ęūÕĄ─Ūfł@┤¾ų┬Ęų▓╝į┌┐h│Ū¢|┤¾Įųų┴╬„┤¾ĮųŻ¼╬„┤¾Įųų┴║¾ą┬Įųų«ķgŻ¼¢|┤¾Įų║═ą┬├±Įų┬Ę¢|▀ĆėąŲõ«ö(d©Īng)õüĪóÕXŪf║═╔╠╠¢(h©żo)Ż¼╚╦├±┬Ę─ŽėąŲõ─Ž╗©ł@Ż¼▒▒ķT└’▀ĆėąŲõ▒▒╗©ł@Ż¼┐éų«äó╩Ž╝ęūÕĄ─Ę┐«a(ch©Żn)š╝ō■(j©┤)┴╦░ļéĆ(g©©)┐h│ŪŻ¼╣┼ĘQĪ░äó░ļ┐hĪ▒ĪŻ¼F(xi©żn)į┌▒Ż┴¶Ž┬üĒĄ─Ī░äóŪÓŽ╝╣╩ŠėĪ▒Ęų¢|╬„ā╔▓┐ĘųŻ¼ū∙┬õį┌╬„┤¾Įųā╔é╚(c©©)Ż¼¢|į║ėąĘ┐36ķgŻ¼Ęųā╚(n©©i)═Ōā╔▀M(j©¼n)į║┬õŻ¼ā╚(n©©i)į║╠├śŪ├µķ¤╬ÕķgŻ¼▀M(j©¼n)╔Ņš╔░╦Ż¼═©Ė▀╚²š╔Ų▀Ż¼¢|╬„śŪ┬įĄ═Ż¼╚į├µķ¤╬ÕĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

188Īó╚Ņ╝«ć[┼_(t©ói)

ĪĪĪĪ╚Ņ╝«╩Ū╚²ć°Ģr(sh©¬)╬║ų°├¹įŖ╚╦Ż¼╚Ņ¼rūėŻ¼į°×ķ▓Į▒°ąŻ╬ŠŻ¼╩└ĘQ╚Ņ▓Į▒°ĪŻ╔·ė┌╬║Ģxų«Ģr(sh©¬)Ż¼ĖąĢr(sh©¬)é¹üyŻ¼ėųæų▒╗Ą£Ż¼╦ņ┐vŠŲšäą■Ż¼┼c’·┐ĄŻ¼╔ĮزĪóŽ“ąŃĪóäó┴µĪó╚ŅŽ╠Īó═§╚ųĮ╗ė╬╔§├▄Ż¼▒╗ĘQ×ķĪ░ų±┴ųŲ▀┘tĪ▒ĪŻ╚Ņ╝«Ą─įŖīŻķL(zh©Żng)╬ÕčįŻ¼ūį╚╗ēč¹ÉŻ¼ėąĪČįüæčĪĘ░╦╩«Č■╩ūŻ¼▒Ē¼F(xi©żn)ÓĄ╔·ænĢr(sh©¬)Ż¼┐ÓÉ×ß▌ßÕŻ¼ī”(du©¼)¼F(xi©żn)īŹ(sh©¬)ČÓėą╦∙ūIųSŻ¼¬Ü(d©▓)Š▀’L(f©źng)Ė±Ż¼▒╗║¾╚╦ĘQ×ķĪ░š²╩╝ų«ę¶Ī▒ĪŻėų╣ż╔ó╬─Ż¼ŲõĪČ┤¾╚╦Ž╚╔·é„ĪĘ║▄ėą├¹ĪŻų°ėąĪČ╚Ņ▓Į▒°╝»ĪĘé„╩└ĪŻć[┼_(t©ói)Ż¼ėųĮą╚Ņ╝«┼_(t©ói)Ż¼╩ŪĢx┤·╚Ņ╝«╩µć[╠ÄĪŻ▀zųĘ¼F(xi©żn)į┌╬Š╩Ž┐hąĪ¢|ķT─Ž│Ūē”╔ŽŻ¼¢|ÓÅ│Ū║ŠŻ¼╬„×l║■╦«Ż¼─Ž▒▒Įį×ķĖ╔▓┐╝ęī┘ūĪš¼ĪŻŽÓé„Ż¼╚Ņ╝«│Żį┌┤╦Č╬│Ūē”╔Žę„įŖųÄĖĶŻ¼║¾╚╦×ķ┴╦č÷─ĮŽ╚┘tŻ¼į┌┤╦ų■┼_(t©ói)Ż©ō■(j©┤)┐╝ūC┤╦┼_(t©ói)æ¬(y©®ng)ų■ė┌┤║Ū’æ(zh©żn)ć°Ģr(sh©¬)Ų┌Ż®ęį▒ĒÉ█─ĮĪŻ┼_(t©ói)╔ŽįŁėąę╗ÅdŻ¼×ķ╬▌╚²ķgĪŻÅdŪ░╗©ē”ć·└@Ż¼į║ųąėą╣┼░žę╗ųĻŻ¼ÜŌä▌(sh©¼)═”░╬┐╔ė^ĪŻ▒▒┼cæ(zh©żn)ć°╬Š┐ØĖ▀┼_(t©ói)─Ž▒▒ŽÓė│Ż¼ŪÕą¹Įy(t©»ng)─ĻķgŻ¼▀@└’Šė├±į┌┼_(t©ói)Ž┬╬„é╚(c©©)Ż¼░l(f©Ī)¼F(xi©żn)ė├┤¾═▓═▀Ų÷ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

189Īóõó┤©│Ū┌“ÅR

ĪĪĪĪõó┤©│Ū┌“ÅR╬╗ė┌õó┤©µé(zh©©n)│Ūųąą─┬Ę▒▒Ż¼ō■(j©┤)ĪČõó┤©┐hųŠĪĘ▌dŻ║įōÅRĮ©ė┌├„│§Ż¼š²Įy(t©»ng)╬Õ─ĻŻ©╣½į¬1440─ĻŻ®ųžą▐Ż¼į┌├„╝╬ŠĖ║═ŪÕĒśų╬─Ļķgėųį°ČÓ┤╬ųžą▐ĪŻÅRā╚(n©©i)įŁėą┤¾ĄŅ╬ÕķgŻ¼░▌ĄŅ╬ÕķgŻ¼¢|╬„└╚Ę┐Ė„Č■╩«╬ÕķgŻ¼æ“śŪę╗ū∙Ż¼īŗĄŅ┴∙ķgŻ¼┤¾ķT╚²ķgŻ¼┤¾ķT═Ōėą├„║ļų╬─Ļķg╩»¬{ę╗ī”(du©¼)Ż¼š¹éĆ(g©©)│Ū┌“ÅRš╝Ąž╝s15«ĆŻ¼ĮŌĘ┼Ū░×ķõó┤©┐h┼f0╦∙į┌ĄžŻ¼ęčīóįŁ¢|╬„└╚Ę┐Ė─Į©×ķ¢|╬„┼┼Ę┐ĪŻĮŌĘ┼║¾Ż¼õó┤©┐h╚╦├±0įO(sh©©)į┌▀@└’ĪŻ╬ŠĪóõó║Ž┐h║¾Ż¼õó┤©┐h│ĘõNŻ¼¼F(xi©żn)į┌│Ū┌“ÅR×ķ╬Š╩Ž┐h╚╦├±╬─╗»^õó┤©Ęų^╦∙╩╣ė├ĪŻõó┤©│Ū┌“ÅRÅRā╚(n©©i)¼F(xi©żn)┤µ┤¾ķT╚²ķgŻ¼░▌ĄŅ╬ÕķgŻ¼░▌ĄŅ├µķ¤╬ÕķgŻ¼▀M(j©¼n)╔Ņ╚²š╔Ż¼ė▓╔ĮĒö╗©»B╝╣Ż©įŁ×ķ┴┴¦╝╣╝¶▀ģŻ®░▌ĄŅ┴║╝▄ĮY(ji©”)śŗ(g©░u)¬Ü(d©▓)╠žŻ¼ĄŅųąÖM┼┼╦─Ė∙ā╚(n©©i)ų∙ų▒▀_(d©ó)╬▌╝╣Ż¼ė╔ų∙╔ĒŲĮ╔ņ│÷╦─╝▄ÖM┴║Ż¼┴║╔Ž┴óų∙Ż¼╝▄┴║═ąÖ_Ż¼ķ▄Ž┬│÷’w┤¬Ż¼ėąķ▄Ö_Ż¼┤¾ąĪŅ~Ķ╩║═ŲĮ░ÕĶ╩Ż¼Ķ╩╔Ž╩®ęį▓╩└LŻ¼ķ▄Ž┬ėąĘĮą╬├„╩»ų∙Ż¼├┐├µ╦─Ė∙Ż¼╣▓░╦Ė∙Ż¼š²├µų∙╔Ž┐╠ėą┐¼Ģ°ī”(du©¼)ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

190Īóõó┤©─ŽķT

ĪĪĪĪ╬Š╩Ž┐h╬„─Ž╬Õ╩«└’ų«õó┤©µé(zh©©n)Ż¼ĮĘQ╦╬śŪµé(zh©©n)Ż¼┼dČ©Č■─ĻŻ©╣½į¬1218─ĻŻ®ų├┐hŻ¼Į©ć°║¾Ż©1965─ĻŻ®▓ó╚ļ╬Š╩ŽĪŻõó┤©µé(zh©©n)Üv╩ĘėŲŠ├Ż¼╣┼’L(f©źng)¬q┤µŻ¼╣┼█E┐╔īżĪŻŲõ─Ž│ŪķT▒Ń╩Ūįōµé(zh©©n)ę╗┤¾Š░ė^ĪŻõó┤©│Ūē”×ķ├„│»Š░╠®į¬─ĻŻ©╣½į¬1450─ĻŻ®╦∙ų■Ż¼ē”Ė▀Č■š╔┴∙│▀Ż¼ų▄ķL(zh©Żng)Š┼└’╦─╩«▓ĮŻ¼ķ_╬ÕķTĪŻ├„š²Ą┬╩«─ĻŻ©╣½į¬1515─ĻŻ®ų¬┐hÅł╣¦Å═(f©┤)ą▐Ż¼į┌╬ÕķTĖ„Į©ķTśŪĪŻ├„ĪóŪÕų«ļHį°╩«Č■┤╬Å═(f©┤)ą▐öU(ku©░)Į©Ż¼┼«ē”Ż¼śŪČŌĪó±éĄ└╚½ęį┤uŲ÷Ż¼š¹²Rłį(ji©Īn)╣╠Ż¼Ė▀┤¾║Ļ韯¼į°ėąĪ░░╦▒Żõó┤©Ż¼╣╠╚¶Į£½Ī▒ų«ĘQĪŻ Į©ć°Ū░õó┤©│ŪīęįŌ▒°╗Ż¼│ŪܦķTāAŻ¼āHėą┤¾─ŽķTąę┤µŻ¼įōķT¢|╬„īÆ7├ūŻ¼▀M(j©¼n)╔Ņ13.5├ūŻ¼Ė▀10├ūŻ¼ā╚(n©©i)═Ō▒┌Š∙ŽĄ┤¾┤uŲ÷│╔Ż¼Ąū▓┐ŪÓ╩»õü╗∙Ż¼Ēö▓┐×ķ░ļłAą╬╣░╚»ķTŻ¼Į©ų■╣┼śŃŻ¼ą█£åēčė^Ż¼▀@ū∙│ŪķTų«╦∙ęįĄ├ęį▒Ż┴¶Ż¼║▄┐╔─▄═ąĖŻė┌ĒöČ╦Ą─ę╗ŅwŲµ╠žĄ─╣┼░žĪŻ ▀@┐├╣┼░ž▓Õį┌ķTČ┤Ēö▓┐š²ųąŻ¼Ž“▒▒āA┼PŻ¼ų”╚~╩[ė¶Ż¼įņą╬Ųµ«ÉŻ¼śõĖ╔ąžć·ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

191ĪóŪÓįŲČU╦┬

ĪĪĪĪŪÓįŲČU╦┬Ż¼ū∙┬õį┌ŪfŅ^µé(zh©©n)Ė▀ÅRĘČ┤Õ¢|Ą─ĮļuÄX╔ŽŻ¼ĮļuÄX═╗žŻĖ▀┬¢ĪóÜŌä▌(sh©¼)ĘŪĘ▓Ż¼▓╗ų¬║╬Ģr(sh©¬)╚╦éā?c©©)┌ūŅĖ▀╠ÄĮ©┴╦ę╗ū∙╬Õį└ÅRŻ¼╠Ų│§Ż¼ĘĮ╠┼d╩óŻ¼╬Õį└ÅRĖ─×ķŪÓįŲČU╦┬Ż¼Įܦė┌æ(zh©żn)╗Ż¼├„Š░╠®─ĻķgųžĮ©Ż¼×ķķ_ĘŌ┤¾ŽÓć°╦┬Ž┬į║Ż¼ęÄ(gu©®)─Ż║Ļ┤¾Ż¼ąŪ│ĮĄŅėŅŻ¼śO×ķ▌x╗═ĪŻĖ³×ķŲµš▀ĄŅā╚(n©©i)╦▄ßīÕ╚Īó└ŽŠ²ĪóĘ“ūėŻ¼╝»ĘĪóĄ└Īó╚Õė┌ę╗╠├Ż¼ūµÄ¤šµ╚╦Ż¼╠ņ═§Įäé═¼ę╗ĄŅĪŻ╔ĮķT╚ńĮ±╦┬ÅRęčĘŪ╬¶▒╚Ż¼Ą½╦┬Ū░╦─┐├Ū¦─Ļ╣┼╗▒ģsÜŌČ╚│¼Ę▓Ż¼ļm└ŽæB(t©żi)²łńŖŻ¼ėąĄ─╔§ų┴ųą┐šŻ¼┐╔╚╬╚╦ė╔Ė╣ųą╔ŽŽ┬Ż¼Ą½╣┼╗▒╚įų”Ę▒╚~├»Ż¼ė¶ė¶╩[╩[Īó¤oŽ▐╔·ÖC(j©®)ĪŻō■(j©┤)é„šfŻ¼▒▒╦╬Ģr(sh©¬)į┌ŪÓįŲČU╦┬▀Ć░l(f©Ī)╔·▀^Ī░═§║═╔ąĄ§┤“░³²łłDŻ¼ŚŅ┼┼°P┤¾æ(zh©żn)ĮļuÄXĪ▒Ą─╣╩╩┬ĪŻšfĄ─╩Ū▒▒╦╬šµū┌─ĻķgŻ¼«ö(d©Īng)?sh©┤)žäóåT═ŌĄ─É█┼«äó┤õ┤õļS─ĖĄĮ╦┬ā╚(n©©i)▀M(j©¼n)ŽŃŻ¼▒╗įō╦┬ų„│ų═§║═╔ąū▓ęŖŻ¼═§║═╔ąŅD╔·ą░─ŅŻ¼īóäó┤õ┤õĮ¹ė┌╦┬ā╚(n©©i)├▄╩ęųąĪŻäóåT═Ō═ČĀŅķ_ĘŌĖ«Ż¼░³╣½╬óĘ■╦ĮįL▒╗═§║═╔ą▓ņėXŻ¼īó░³╣½Ū▄─├Ż¼▓óĄ§į┌╦┬ā╚(n©©i)┤¾╗▒ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

192ĪóĮ╣įŻĄō╝o(j©¼)─Ņł@ AAAA

ĪĪĪĪĮ╣įŻĄō╝o(j©¼)─Ņł@Ż©įŁĮ╣įŻĄō┴ę╩┐┴Ļł@Ż®╩╝Į©ė┌1966─Ļ2į┬Ż¼╬╗ė┌ķ_ĘŌ╩ą╠m┐╝┐h│Ū▒▒³S║ė╣╩Ą╠╔ŽŻ¼2007─Ļ7į┬Ė³├¹×ķĮ╣įŻĄō╝o(j©¼)─Ņł@ĪŻĮ╣įŻĄō╩Ū╔Į¢|ū═▓®╩ą╚╦Ż¼1962─Ļ12į┬│÷╚╬ųą╣▓╠m┐╝┐h╬»Ģ°ėøĪŻ×ķĖ─ūā╠m┐╝žÜĖF┬õ║¾Ą─├µ├▓Ż¼Ä¦ŅI(l©½ng)Ė╔▓┐╚║▒ŖŽ“’L(f©źng)╔│Īó¹}ēAĪóā╚(n©©i)Ø│▀M(j©¼n)ąąŅBÅŖ(qi©óng)ČĘĀÄ(zh©źng)Ż¼Ęeä┌│╔╝▓Ż¼ė┌1964─Ļ5į┬14╚š▓Ī╩┼Ż¼ĮK─Ļ42ÜqĪŻŲõĖ▀╔ąĄ─ŲĘĄ┬║═ąą×ķ╩▄ĄĮÅVĘ║ĘQ┘ØŻ¼▒╗ūu(y©┤)×ķ┐h╬»Ģ°ėøĄ─░±śėĪŻ╝o(j©¼)─Ņł@ų„ę¬╝o(j©¼)─ŅĮ©ų■╬’ėąĖ’├³┴ę╩┐╝o(j©¼)─Ņ▒«ĪóĮ╣įŻĄō┴ę╩┐─╣ĪóĮ╣įŻĄō═¼ųŠ╝o(j©¼)─Ņ^Ą╚Ż¼╩Ūųą▌Sī”(du©¼)ĘQ╝o(j©¼)─Ņąįł@┴ųĪŻ╝o(j©¼)─Ņ▒«╬╗ė┌╝o(j©¼)─Ņł@─Ž▓┐Ą─ųąą─Ż¼1993─Ļ5į┬Į©│╔ĪŻ▒«Ė▀19.64├ūŻ©įóęŌ╝o(j©¼)─ŅĮ╣įŻĄō═¼ųŠ1964─Ļ╩┼╩└Ż®Ż¼▒«š²├µńØ┐╠├½ų„Ž»╩ų¾wĪ░Ė’├³┴ę╩┐ė└┤╣▓╗ąÓĪ▒ĪóĪ░įLžÜå¢┐ÓĪ▒ĪóĪ░▓ķ╚²║”Ī▒Ż¼▒│├µ×ķ▒«ėøĪŻ╝o(j©¼)─Ņ▒«į┌╦─ų▄╔n╦╔┤õĄ─ė│ęrŽ┬Ż¼’@Ą├ØŹā¶¤oŽŠĪŻ─╣▒«╬╗ė┌╝o(j©¼)─Ņ▒«▒▒é╚(c©©)─╣ģ^(q©▒)ūŅĖ▀╠ÄĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

193ĪóÅł┴╝─╣

ĪĪĪĪÅł┴╝─╣╩Ū╠m┐╝┐hŠ│ā╚(n©©i)Ą─ę╗╠ÄÜv╩Ę▀z█EĪŻįō─╣╬╗ė┌╠m┐╝┐h│Ū╬„6╣½└’Ą─╚²┴xš»Ól(xi©Īng)▓▄ą┬Ūf╗▄暊─Žé╚(c©©)Ż¼Šo┐┐ļ]║ŻĶF┬ĘĪŻ─╣┌ŻĖ▀10├ūŻ¼ų▄ć·ķL(zh©Żng)100├ūŻ¼▒Żūo(h©┤)ģ^(q©▒)├µĘe35000ŲĮĘĮ├ūĪŻÅł┴╝ņ¶Åł┴╝Ż©Ż┐ŻŁŪ░186─ĻŻ®ūųūėĘ┐Ż¼╩Ū╬„Øh│§─Ļų°├¹Ą─š■ų╬╝ęĪŻŲõūµ×ķæ(zh©żn)ć°Ģr(sh©¬)Ēnć°╚╦Ż¼ūµĖĖ┼cĖĖŽÓ└^×ķĒnšč║ŅĪóą¹╗▌═§ĪóŽÕ═§║═Ą┐╗▌═§ų«ŽÓŻ¼ėą╬Õ╩└ŽÓĒnų«ĘQŻ¼×ķĒnć°Ą─╣”äū╩└╝ęĪŻŪž£ńĒn║¾Åł┴╝×ķł¾(b©żo)ć°│Ż¼łDų\Å═(f©┤)ĒnŻ¼ĮY(ji©”)Į╗┤╠┐═Ż¼į°į┌▓®└╦╔│Ż©Į±║ė─Ž╩ĪįŁĻ¢┐h¢|─ŽŻ®Ščō¶Ūž╩╝╗╩╬┤ųąŻ¼║¾═ČÜwäó░ŅŻ¼▓ó│╔×ķųžę¬ų\╩┐ĪŻ│■Øhæ(zh©żn)ĀÄ(zh©źng)ųą▌oū¶äó░ŅŽ¹£ńĒŚ(xi©żng)ėŻ¼Į©┴óØh│»║¾Ż¼-×ķ┴¶║ŅĪŻØhĖ▀ūµäó░Ņūu(y©┤)Ųõ▀\(y©┤n)╗IßĪßóų«ųąŻ¼øQä┘Ū¦└’ų«═ŌŻ©ĪČ╩ĘėøĪż┴¶║Ņ╩└╝ęĪĘŻ®ĪŻÅł┴╝╦▄Ž±¢|╗Ķ┐hŻ©╠m┐╝┐hŻ®╬„─ŽĄ─░ūįŲ╔ĮŻ©Ė▀╩«╦─š╔Ż¼═┴╔Į¤o╩»ę“├┐įń│÷░ūįŲ╣╩├¹Ż®Ž┬ėą³S’L(f©źng)Č┤Ż¼╩ŪÅł┴╝ļ[ŠėĄ─ĄžĘĮĪŻĪČ╠m┐╝┐hųŠĪĘėų▌dŻ║Åł┴╝į°╣╚ė┌┤╦Ż©░ūįŲ╔ĮŻ®Ż¼╦└ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

194Īó┼Ż─┴ŹÅ▀zųĘ

ĪĪĪĪ┼Ż─┴ŹÅ▀zųĘ╬╗ė┌╠m┐╝┐h╬„▓┐Ą─ļp╦■Ól(xi©Īng)┼Ż─┴ŹÅ┤Õ▒▒ĪŻ▀zųĘ¢|╬„ķL(zh©Żng)╝s100├ūŻ¼─Ž▒▒īÆ╝s120├ūŻ¼┐é├µĘe1.2╚fŲĮĘĮ├ūĪŻį┌ęč░l(f©Ī)Š“Ą─Į³400ŲĮĘĮ├ūĘČć·ā╚(n©©i)Ż¼╣┼┤·╬─╗»ČčĘe▌^║±Ż¼ę╗░Ń▀_(d©ó)5├ūęį╔ŽŻ╗čė└m(x©┤)Ģr(sh©¬)ķgķL(zh©Żng)Ż¼Ģr(sh©¬)┤·║Ł╔wī┘ė┌ą┬╩»Ų„Ģr(sh©¬)┤·Ą─č÷╔ž╬─╗»Īó²ł╔Į╬─╗»Ż¼ī┘ė┌Ž─┤·Ą─Ž╚╔╠╬─╗»Ż¼ęį╝░╔╠┤·Īó┤║Ū’Īóæ(zh©żn)ć°Īó╬„ØhĪó╠Ų╦╬ų┴├„ŪÕŻ╗╬─╗»▀z┤µ▌^×ķžSĖ╗Ż¼░l(f©Ī)¼F(xi©żn)ėą╗ę┐ėĪóĘ┐╗∙Īó─╣įߥ╚▀z█EŻ¼│÷═┴╠šŲ„Īó╩»Ų„Īó╣ŪŲ„Īó░÷Ų„Īó┤╔Ų„ĪóŪÓŃ~Ų„ĪóĮ©ų■śŗ(g©░u)╝■Ą╚▀z╬’ĪŻ╣┼╦«Š«Ųõųą²ł╔Į╬─╗»▀z┤µĘų▓╝ÅVŻ¼▀z┤µūŅ×ķžSĖ╗ĪŻ╔┘┴┐č÷╔ž╬─╗»▀z╬’Ą─░l(f©Ī)¼F(xi©żn)Ż¼Ę┤ė││÷ŠÓĮ±5000─ĻęįŪ░├±ÖÓ(qu©ón)ę╗ĦŠ═ėąŽ╚├±į┌┤╦Ę▒č▄╔·ŽóĪŻ▓┐ĘųĄž³c(di©Żn)Ž╚╔╠╬─╗»▀z╬’Ą─│÷═┴Ż¼šf├„╔╠ūÕį┌£ńŽ─Ū░į°Įø(j©®ng)į┌╔╠Ū╬„▓┐Ąžģ^(q©▒)╗Ņäė(d©░ng)▀^ĪŻ│÷═┴╬─╬’ų«Ū░Ż¼¢|ų▄ĪóØh┤·╬─╗»▀z┤µį┌įź¢|╬„▓┐Ąžģ^(q©▒)╬┤į°░l(f©Ī)¼F(xi©żn)ĪŻ┼Ż─┴ŹÅ▀zųĘ░l(f©Ī)¼F(xi©żn)æ(zh©żn)ć°Īó╬„ØhĢr(sh©¬)Ų┌Ą──╣įß8ū∙Ż¼×ķžQč©═┴┐ė─╣╗“┤u╩ęĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

195Īó³S║ė×│

ĪĪĪĪ¢|ē╬Ņ^³S║ė×│’L(f©źng)Š░ģ^(q©▒)Ż¼³S║ė╩Ūųą╚A├±ūÕĄ─ōu╗@Ż¼╚AŽ─╬─├„Ą─░l(f©Ī)ŽķĄžĪŻ³S║ė╬─╗»▓®┤¾Š½╔ŅŻ¼į┤▀h(yu©Żn)┴„ķL(zh©Żng)ĪŻ³S║ė╠m┐╝Č╬╩ŪŠ┼Ū·³S║ėūŅ║¾ę╗éĆ(g©©)┤¾╣šÅØ╠ÄŻ¼│╩Ī░UĪ▒ūųą╬Ż¼ę“Ąžä▌(sh©¼)ļU(xi©Żn)꬯¼╦žėąĪ░Č╣Ė»č³Ī▒ų«ĘQĪŻįō║ėČ╬╦«ä▌(sh©¼)ā┤├═Īó└╦╗©ĘŁŠĒŻ¼Ø²┬Ģ┴▄ØM°BšZ╗©ŽŃĄ─║ė×®ĪŻšŠį┌¢|░Č╬„═¹Ż¼└Ņ░ūĄ─įŖŠõĪ░³S║ėų«╦«╠ņ╔ŽüĒŻ¼▒╝┴„ĄĮ║Ż▓╗Å═(f©┤)╗žĪ▒Ą─įŖŪķ«ŗęŌ┴ó┐╠š╣¼F(xi©żn)č█Ū░Ż¼┴Ņ╚╦¤ßŪķ┼ņ┼╚ĪŻįō║ėČ╬Ą─ł÷(ch©Żng)Š░╩«Ęųēčė^Ż¼×ķ³S║ėś╦(bi©Īo)ųŠąįŠ░ė^ų«ę╗ĪŻ├½Ø╔¢|ų„Ž»į°ė┌1952─ĻĪó1958─Ļā╔┤╬ĄĮ┤╦ęĢ▓ņŻ¼▓óŽ“╚½ć°░l(f©Ī)│÷┴╦Ī░ę¬░č³S║ėĄ─╩┬Ūķ▐k║├Ī▒Ą─éź┤¾╠¢(h©żo)š┘ĪŻŠ░ģ^(q©▒)ų„ę¬░³└©├½ų„Ž»ęĢ▓ņ³S║ė╝o(j©¼)─Ņ═żŻ¼īÆķ¤Ą─³S║ė║ėĄ└║═200ČÓ«Ć▀mę╦┤╣ßץ─×®Ąž╦«├µŻ¼╩«ėÓ└’ž×┤®ŠGśõ╠’«ĀĪóę░╗©’hŽŃĪó’L(f©źng)╣Ōā×(y©Łu)├└Ą─³S║ė┤¾Ą╠Ż¼ģ^(q©▒)ā╚(n©©i)×®═┐رĄžĪó╔│Ū╔│ŹÅĄ╚ĪŻŠ░ģ^(q©▒)ūį╚╗Š░ė^Ū¦ū╦░┘æB(t©żi)Ż¼’L(f©źng)╣Ō¬Ü(d©▓)╠žŻ¼╩Ūķ_░l(f©Ī)╔·æB(t©żi)Īóą▌ķeĪóČ╚╝┘Īó╦«╔Žė╬śĘĄ─Į^╝č╚ź╠ÄĪŻĖ∙ō■(j©┤)¢|ē╬ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

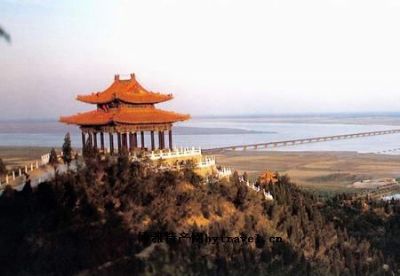

196Īó┬╣┼_(t©ói)ŹÅ▀zųĘ

ĪĪĪĪ┬╣┼_(t©ói)ŹÅ▀zųĘ╬╗ė┌╠m┐╝┐h¢|▓┐┼ß┤ÕĄĻÓl(xi©Īng)ĪŻ┬╣┼_(t©ói)ŹÅ▀zųĘĄžīėĻP(gu©Īn)ŽĄūįŽ┬Č°╔Žę└┤╬×ķŻ║č÷╔ž╬─╗»Īó║ė─Ž²ł╔Į╬─╗»ĪóŽ╚╔╠╗“į└╩»╬─╗»Īó╔╠╬─╗»Īó┤║Ū’Ģr(sh©¬)Ų┌╬─╗»Ą╚Ż¼Č°┼c┬╣┼_(t©ói)ŹÅŽÓŠÓāHöĄ(sh©┤)╩«╣½└’Ą─ųņŹÅĪóČ╬ŹÅĪó┼ŻĮŪŹÅųT▀zųĘĄžīėĻP(gu©Īn)ŽĄūįŽ┬Č°╔Žę└┤╬×ķŻ║č÷╔ž╬─╗»Īó║ė─Ž²ł╔Į╬─╗»ĪóČ■└’Ņ^╬─╗»Īó╔╠╬─╗»Īó┤║Ū’Ģr(sh©¬)Ų┌╬─╗»Ą╚ĪŻ═©▀^ī”(du©¼)┬╣┼_(t©ói)ŹÅ▀zųĘ║═ųņŹÅĪóČ╬ŹÅĪó┼ŻĮŪŹÅ▀zųĘ╬─╗»ā╚(n©©i)║ŁĄ─▒╚▌^Ęų╬÷Ż¼╬ęéā░l(f©Ī)¼F(xi©żn)╦³éāļmĮ³į┌Õļ│▀Ż¼Ą½╩Ū╬─╗»├µ├▓ģs┤¾ŽÓÅĮ═źĪŻ│÷═┴╬─╬’į┌┬╣┼_(t©ói)ŹÅ▀zųĘĄ─╬─╗»ā╚(n©©i)║ŁųąŻ¼╬┤ęŖČ■└’Ņ^╬─╗»▀z┤µŻ¼┤_╣▓┤µėą┼cČ■└’Ņ^╬─╗»ī┘═¼Ģr(sh©¬)Ų┌Ą─į└╩»╬─╗»║═Ž╚╔╠╬─╗»Ż¼Å─Č°▒Ē├„Į±ĶĮ┐hŠ│ė“æ¬(y©®ng)╩ŪČ■└’Ņ^╬─╗»Ęų▓╝Ą─¢|▓┐▀ģĮńĪŻŽÓĘ┤┬╣┼_(t©ói)ŹÅ▀zųĘ╩ŪŲ∙Į±×ķų╣░l(f©Ī)¼F(xi©żn)į└╩»╬─╗»ūŅ╬„Ą─Ąž³c(di©Żn)Ż¼įź¢|ę╗ĦŽ╚╔╠╬─╗»ūŅ╬„Ą─Ąž³c(di©Żn)Ż¼Č°╬╗ė┌Ųõ╬„▓┐Ą─ųņŹÅ║═Ųõ╬„─Ž▓┐Ą─Č╬ŹÅĪó┼ŻĮŪŹÅ▀zųĘę▓Š∙╬┤░l(f©Ī)¼F(xi©żn)į└╩»╬─╗»║═Ž╚╔╠╬─╗»Ą─▀z┤µĪŻ│÷═┴╬─╬’▀@Š═ĖµįVĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

197ĪóĘ▒╦■

ĪĪĪĪĘ▒╦■╬╗ė┌ķ_ĘŌ│Ū¢|─Ž╚²└’įSĪŻĘ▒╦■Ż¼įŁ├¹┼d┤╚╦■Ż¼ėų├¹╠ņŪÕ╦┬╦■ĪŻ╦■╦∙į┌ĄžŻ¼įŁ×ķūį╚╗ą╬│╔Ą─Ė▀┼_(t©ói)Ż¼ę“ĖĮĮ³ČÓŠėĘ▒ąšŻ¼╣╩├¹Ę▒┼_(t©ói)ĪŻ╬Õ┤·║¾┴║ķ_ŲĮČ■─ĻŻ©908─ĻŻ®į°ę╗Č╚Ė─├¹ųv╬õ┼_(t©ói)Ż¼║¾ų▄’@Ą┬Č■─ĻŻ©955─ĻŻ®Ż¼Į©╦┬ė┌Ę▒┼_(t©ói)╔ŽŻ¼ę“į┌╩└ū┌▓±śsĄ─╔·╚šĮ©│╔Ż¼▓±śs╔·╚š×ķ╠ņŪÕ╣Ø(ji©”)Ż¼╣╩’@Ą┬╦──ĻŻ©957─ĻŻ®┘n╦┬├¹╠ņŪÕ╦┬ĪŻū„×ķ╩└ū┌Ą─╣”Ą┬į║ĪŻ«ö(d©Īng)Ģr(sh©¬)Ż¼ŲõĄŅ╠├ēč¹ÉŻ¼┼cŽÓć°╦┬Īóķ_īÜ╦┬²R├¹Ż¼×ķ¢|Š®├¹äxų«ę╗ĪŻ╠½ŲĮ┼dć°Č■─ĻŻ©977─ĻŻ®ųžą▐Ż¼į¬─®▒°Ü¦ĪŻ├„║ķ╬õ╩«Ų▀─ĻŻ©1384─ĻŻ®Ż¼╔«╚╦į┌Ū░śŪÅUųĘĖ─Į©ĘĄŅŻ¼╚Ī├¹ć°ŽÓ╦┬ĪŻ╩«Š┼─ĻŻ©1386─ĻŻ®Š═╦┬Ą─ųą▓┐╠ņŪÕĄŅÅUųĘŻ¼ųžąąą▐Į©Ż¼╚į├¹╠ņŪÕ╦┬ĪŻ═¼─ĻŻ¼╔«ä┘░▓Ą╚į┌╦┬╬„▒▒░ūįŲķwÅUųĘųžĮ©ĘĄŅŻ¼╚Ī├¹░ūįŲ╦┬ĪŻ├„┤·į┌Ę▒┼_(t©ói)╔Ž═¼Ģr(sh©¬)┤µį┌3éĆ(g©©)╦┬Ż¼Ūę▓╗═¼ū┌┼╔Ż¼×ķųv╔«ĪóČU╔«ĪóĶżńņ╔«Ęųō■(j©┤)ĪŻų▒ĄĮ├„─®║ėøQŻ¼╚²╦┬Įį█▄Ż¼ų╗┤µą╬█EĪŻŪÕĒśų╬┴∙─ĻŻ©1649─ĻŻ®Ż¼ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

198Īóķ_ĘŌ░³╣½ņ¶ AAAA

ĪĪĪĪ░³š³Ż©999Ī½1062─ĻŻ®╩Ū▒▒╦╬├¹│╝Ż¼į°į┌ųąčļš■Ė««ö(d©Īng)▀^╣▄└Ēžö(c©ói)š■Ą─╚²╦Š╩╣Ż¼╣▄└Ē▒O(ji©Īn)▓ņĄ─ė∙╩Ęųąž®Ż¼ūŅ║¾╩┼ė┌╣▄└Ē▄Ŗ╩┬Ą─śą├▄Ė▒╩╣╚╬╔ŽĪŻ╦¹ę╗╔·║▄ķL(zh©Żng)Ģr(sh©¬)ķgį┌ųąčļÖC(j©®)śŗ(g©░u)╚╬┬ÜŻ¼Ą½ūŅŽĒ╩ó├¹Ą─╩Ū╦¹ė┌╝╬ĄvČ■─ĻŻ©1057─ĻŻ®╚²į┬ų┴╝╬Ąv╚²─ĻŻ©1058─ĻŻ®┴∙į┬Ż¼╣▓ę╗─Ļ╚²éĆ(g©©)į┬ÖÓ(qu©ón)ų¬ķ_ĘŌĖ«Ą─Ģr(sh©¬)Ų┌ĪŻķ_ĘŌĖ«ę“?y©żn)ķ╦╬╠½ū┌Īóšµū┌╬┤╝┤╬╗Ū░Č╝į°╚╬▀^ų¬Ė«Ż©╗“ĘQę³Ż®ĪóÄū╬╗ėH═§ę▓į°╚╬▀^ķ_ĘŌĖ«ę³Ż¼╣╩╠¢(h©żo)ĘQ─Žč├Ż©╠Ų┤·ĘQųąčļš■Ė«×ķ─Žč├Ż®╩Ūš■äš(w©┤)Ę▒ļsĪó║Ų”ļyų╬Ą─ĄžĘĮĪŻ░³š³ūįĮŁīÄĖ«š{(di©żo)╚╬ķ_ĘŌŻ¼Ģr(sh©¬)ęč59ÜqĪŻ╦¹╚╬ĄžĘĮ╣┘ČÓ─ĻŻ¼į┌¢|Š®ęÓ╚╬╣┘ČÓĢr(sh©¬)Ż¼╩ņų¬ķ_ĘŌĖ«Ą─ĘNĘN▒ūČ╦ĪŻ╦¹į┌Įė╩▄įVįAĢr(sh©¬)Ż¼┤¾─æĖ’│²┼f┴Ģ(x©¬)Ż¼Č┤ķ_č├ķTŻ¼įVįAš▀┐╔ęį▓╗Įø(j©®ng)└¶ę█▐D(zhu©Żn)╩ųįVĀŅŻ¼ų▒Įė╔Ž╠├▀fįVĀŅŻ¼▀Ć┐╔ĻÉ╩÷╩┬ė╔Ż¼īÅ┼ąĢr(sh©¬)▓╗ųvŪķ├µŻ¼╗╩ėHć°Ų▌┼c├±═¼ū’ĪŻ╦¹╚╬┬ÜĢr(sh©¬)ķgļmČ╠Ż¼Ėęė┌┼÷ė▓Ż¼▓│²ÖÓ(qu©ón)┘FéāŻ¼╠žäe╩Ū╠¢(h©żo)ĘQć°š╔Ą─Åłł“ū¶Ą╚ūĶ╚¹▓╠║ė╦«Ą└Ą─═żĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

199Īó┤¾ŽÓć°╦┬ AAAA

ĪĪĪĪ┤¾ŽÓć°╦┬╬╗ė┌║ė─Ž╩Īķ_ĘŌ╩ąūįė╔┬Ę╬„Č╬ĪŻķ_ĘŌ╩ŪĪ░Ė╗¹É╝ū╠ņŽ┬Ī▒ĪóĪ░ūį╣┼Ą█═§Č╝Ī▒Ą─Üv╩Ę╬─╗»╣┼│ŪŻ¼├±ķgŽ“ėąĪ░ę╗╠KČ■║╝╚²ŃĻų▌Ī▒ų«šfĪŻČ°Ī░┤¾ŽÓć°╦┬╠ņŽ┬ą█Ż¼╠ņ╠▌┐~Šś┴Ķ╠ō┐šĪ▒Ż©į¬ĪżĻɵ┌Ż®Ż¼ŲõÜŌėŅĘŪĘ▓Ą─┤¾ŽÓć°╦┬Ż¼Ė³╩Ūę╗ū∙į┌ųąć°ĘĮ╠╩Ę╔Žėąų°ū┐įĮĄž╬╗║═ÅVĘ║ė░ĒæĄ─ų°├¹╦┬į║ĪŻ╦┬į║Üv╩Ę╔Ž├¹╔«▌ģ│÷Ż¼├¹╩┐╦C▌═Ż¼╗Ņäė(d©░ng)ŅlĘ▒Ż¼╦┬▓žžSĖ╗Ż¼Č”╩óĢr(sh©¬)Ų┌▌Ā64ČU┬╔į║Ż¼š╝Ąž▀_(d©ó)540«ĆĪŻĖ▀╔«Īó▀_(d©ó)╣┘Īó╬─╚╦Īó╩╣╣Ø(ji©”)Īó├±▒Ŗ│÷╚ļŲõ╠žäe╩Ū▒▒╦╬Ų┌ķgŻ╗Ę╩┬Ż¼┤¾ŽÓć°╦┬Īóč▓ąęĪó╬─Ŗ╩ĪóģóįLĪó╔╠┘Q(m©żo)ģR╝»ŲõųąŻ¼│╔×ķųą═ŌĘĮ╠╝░╬─╗»Į╗┴„Ą─ųąą─Ż¼╔Ņ×ķ║Żā╚(n©©i)═ŌĘĮ╠Įń▓Ü─┐ĪŻųą╚A╚╦├±╣▓║═ć°│╔┴ó║¾Ż¼╚╦├±š■Ė«ČÓ┤╬ųŲČ©╗ųÅ═(f©┤)š¹ą▐┤¾ŽÓć°╦┬Ą─ėŗ(j©¼)äØŻ¼Ļæ└m(x©┤)╗I░╬īŻ┐Ņ╝ėęįŠSą▐ĪŻŽ╚║¾ą▐┐ś┴╦╔ĮķTĪóńŖśŪĪó╠ņ═§ĄŅĪó┤¾ą█īÜĄŅĪó┴_ØhĄŅĪó▓žĮø(j©®ng)śŪ╝░ā╔└╚Ą╚Į©ų■ĪŻ╚ń1950─Ļ┤║Ž─ų«ļHŻ¼ča(b©│)ą▐╠ņ═§ĄŅ║═┤¾ą█īÜĄŅŻ╗1954─Ļė╔╩ąĮ©įO(sh©©)ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

200Īó╔ĮĻāĖ╩Ģ■(hu©¼)^ AA

ĪĪĪĪ╔ĮĻāĖ╩Ģ■(hu©¼)^╬╗ė┌ąņĖ«Įųųąą─ĪŻąņĖ«╩Ū├„┤·ų▄Č©═§ķL(zh©Żng)┼«╠mĻ¢┐żų„Ą─āx┘eŻ©š╔Ę“Ż®ąņ├»Ž╚Ą─Ė«Ą┌ĪŻąņ├»Ž╚╩Ūųą╔Į═§ąņ▀_(d©ó)Ą─īOūėŻ¼ę“┤╦▀@ū∙Ė«Ą┌╠žäe’@║šĪŻ╦∙į┌Ą─ĮųĄ└ĘQ×ķąņĖ«ĮųĪŻ├„═÷ęį║¾Ż¼Ė«š¼╗─ÅUĪŻŪÕ│§╔Į╬„ĪóĻā╬„╔╠╚╦Į©│╔Ģ■(hu©¼)^Ż¼ę“?y©żn)ķĻP(gu©Īn)ė╩Ū╔Į╬„ĮŌų▌╚╦Ż¼ę╗░Ń├„ĪóŪÕ╔Į╬„Ģ■(hu©¼)^Ū░└²Į©ĻP(gu©Īn)Ą█ÅRĪŻĢ■(hu©¼)^╝░ĻP(gu©Īn)Ą█ÅR╩╝Į©¤o┐╝Ż¼ō■(j©┤)┼fųŠ×ķĒśų╬Ų▀─ĻŻ©1650─ĻŻ®Į©Ż¼ō■(j©┤)š{(di©żo)▓ķĻP(gu©Īn)ÅR┤¾ĄŅæęėąŪ¼┬Ī╚²╩«─ĻŻ©1765─ĻŻ®žęŅ~ĪŻūŃūCĻP(gu©Īn)Ą█ÅR╝░Ģ■(hu©¼)^ęčėąėŲŠ├Üv╩ĘĪŻ╣ŌŠw─®─ĻŻ¼Ė╩├C╔╠╚╦ģó╝ėĢ■(hu©¼)^║¾Ż¼Ė─ĘQ╔ĮĻāĖ╩Ģ■(hu©¼)^Ż¼¼F(xi©żn)Ģ■(hu©¼)^Į©ų■ęč╚½▓┐Ė─ė^Ż¼āH┤µĻP(gu©Īn)Ą█ÅRŻ¼╚║▒Ŗ╚į┴Ģ(x©¬)ĘQ╔ĮĻāĖ╩Ģ■(hu©¼)^ĪŻ╔ĮĻāĖ╩Ģ■(hu©¼)^Ż¼Į©ų■ą█éźĪó’wķ▄Į╗Õe(cu©░)Ż¼╬Õ▓╩╝Ŗ│╩Ż¼╩Ūę╗ū∙╣Õ¹ÉĄ─╦ćąg(sh©┤)īmĪŻ╦³Ą─┤uĪó─ŠĪó╩»Ą±╦ćąg(sh©┤)║═Į©ų■╦ćąg(sh©┤)Ż¼▓╗āHūu(y©┤)╣┌ųąų▌Ż¼├¹┬äÕ┌▀āŻ¼═¼Ģr(sh©¬)Ż¼ę▓╩Ū╬ęć°╣┼┤·Į©ų■╦ćąg(sh©┤)īÜÄņųąĄ─ę╗ŅwĶŁĶ▓Ą─├„ųķĪŻ¼F(xi©żn)┤µĢ■(hu©¼)^Į©ų■Ż¼ėą┤uĄ±šš▒┌Īóę┤ķTĪóæ“śŪŻ¼ńŖśŪĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]